Über die Kritik des schlechten Geschmacks

Camp David ist nicht nur der Ferienlandsitz des US-amerikanischen Präsidenten, sondern auch der Name einer Bekleidungsmarke, die Ende der 1990er Jahre in Hoppegarten bei Berlin gegründet wurde. Die Theorie vom Country-of-Origin-Effekt besagt, dass das Image des Herkunftslandes die Wahrnehmung der Marke prägen soll, und so benannten Thomas, Hans-Peter und Jürgen Finkenbeiner die Dachmarke „Clinton Großhandels-GmbH“ nach dem damaligen Präsidenten Clinton, Camp David nach dessen Sommerresidenz und das weibliche Pendant nach der Hauskatze der Clintons: Soccx. In den USA konnte das Unternehmen bislang noch nicht Fuß fassen, stattdessen prägt es seit geraumer Zeit wie keine zweite Marke den Look der ostdeutschen und zunehmend auch westdeutschen Mittelschicht. Die Markenzeichen von Camp David sind expressive Aufdrucke und eklektische (typo-)grafische Arrangements bestehend aus unterschiedlichsten Slogans, Emblemen und anderen Selbstbezeichnungen: „Road Trip, Good Vibes Only, Solo Ride, Follow The Next Sunset, Buy a Van Get a Tan, 1963, Special Edition Original, David Clinton, Genuine Generation, Kool Rags & Dry Goods, Fall in Love and Never Return.“

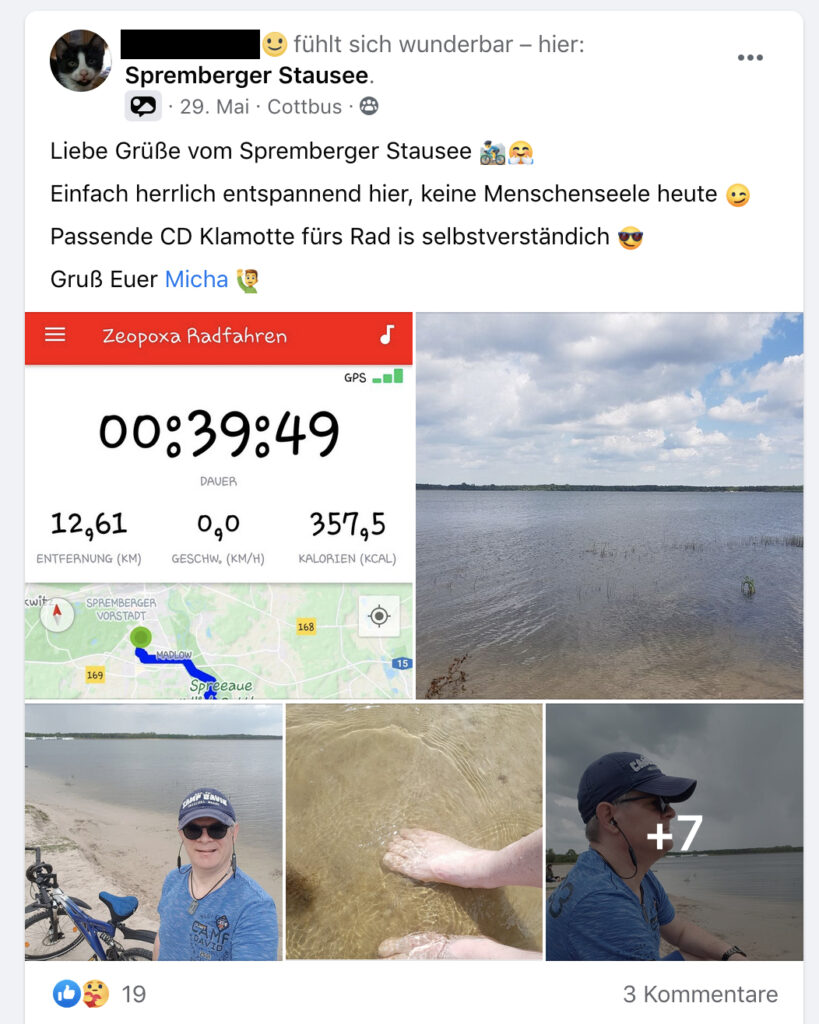

Vor einiger Zeit lud mich meine Freundin Olga in eine Facebook-Gruppe von Camp David-Fans ein, in der die Mitglieder über die neuesten Designs fachsimpeln, ihre Einkaufstouren dokumentieren und darüber streiten, ob es eigentlich okay ist oder nicht, die Sonderkollektion beim Discounter-Supermarkt Lidl einzukaufen. Den Großteil der Beiträge machen aber Momentaufnahmen aus den Leben der Fans aus. Es wird von der Fahrradtour an den Seestrand Bagenz berichtet, vom ersten Gaststättenbesuch nach dem Lockdown (Rinderfilet mit Pfifferlingen und Kroketten) und vom Aufenthalt im Reha-Klinikum. Grüße gehen raus an die Community zu Pfingsten, zum Herrentag und zu Weihnachten – immer „natürlich in CD“, so die obligatorische Tagline der Fans. Mit zunehmender Faszination für diese Gruppe drehte sich unser Telegram-Chat fortan darum, uns gegenseitig die besten Beiträge zu senden und zu diskutieren, was wir daran eigentlich interessant, besonders oder auch daneben finden. Anfangs war alles irgendwie cringe, mit der Zeit entwickelte sich aber ein ernsthaftes Interesse und eine heimliche Sympathie für die Marke und ihre passionierten Fans.

In krassem Gegensatz zu unserer Begeisterung steht allerdings die allgemeine Wahrnehmung der Marke. Denn entlang ansonsten relativ unterschiedlicher Milieus und deren ästhetischer Einstellung scheint man sich in einem Punkt einig zu sein: Camp David ist der Gipfel des schlechten Geschmacks. So kanzelt die NZZ die „penetranten Aufdrucke als modische Verwirrung“[1] ab, sie seien zu „laut, testosteronhaltig und leicht daneben oder schlicht ästhetisch verwerflich“. In einem anderen Beitrag geht es darum, wie „Mann“ durch das Tragen von Camp David Frauen verscheuche, und die Modelinie wird zur „infantilsten Modemarke für erwachsene Herren“[2] erklärt. Die Vice hingegen, erwartungsgemäß ironisch, findet die Aufdrucke „besonders schön – sie strahlen nun wieder von den Bäuchen, deren Träger vermutlich so heißen wie die Gründer selbst“.[3] Obwohl der Artikel Sympathie vorgibt, lassen sich die Ressentiments gegenüber den „reihenhausbesitzenden, krombacherbechernden, sportschauguckenden Familienvätern mit Igelfrisuren“ nicht überlesen. Die Texte reichen von einem Belächeln des Phänomens bis hin zu mehr oder weniger subtiler Verachtung, und am Ende steht zumeist die Feststellung, dass die Aufdrucke von Camp David nichts anderes seien als das leere Versprechen, etwas zu sein, was man letztendlich einfach nicht ist. Die Leser:innen von NZZ und Vice haben den Schwindel aber natürlich durchschaut.

Möchte man verstehen, wieso und auf welche Weise Geschmack entwertet wird, dann lohnt sich ein Blick auf die Struktur des sogenannten guten Geschmacks. Als klassisches Beispiel dafür gilt nach wie vor das Polohemd von Ralph Lauren mit dem dezenten Reiter-Logo über der Brust. Wer es trägt, macht wenig verkehrt, gilt als stilsicher, zeitlos und überzeugt durch Understatement. Es ist der Look der weißen amerikanischen Oberschicht, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Bill Clinton es regelmäßig bei seinen Aufenthalten auf dem Landsitz Camp David getragen hat.

Als Beispiel guten Geschmacks gilt es gerade wegen seiner formalen Zurückhaltung. Diese Verschränkung von Bescheidenheit und Prestige beschreibt schon Georges Bataille in seinen Arbeiten zum Begriff der Verausgabung, wenn er feststellt, dass bei den Vertreter:innen der Bourgeoisie alles Generöse, Orgiastische und Maßlose verschwunden sei und man sich stattdessen um ein unscheinbares Auftreten bemühe.[4] Die Oberfläche gilt als profan und vulgär, denn erst in der Ablehnung allen übermäßigen Dekors offenbart sich die bürgerliche Tugend des Verzichts. Diese Tugend des Maßhaltens, die das Bürgertum von den Neureichen und von den Prolls unterscheidet, ist naturgemäß nicht konsumierbar, sondern sie muss fortlaufend durch Bildung, die Arbeit am Selbst und das eigene Handeln kultiviert werden.[5] So selbstgenügsam diese Einstellung zunächst wirken mag, sie ist es am Ende paradoxerweise nicht. Denn gerade der Verzicht auf ostentative Verausgabung wird zum Zeichen dafür, bestimmte Codes begriffen zu haben und folglich zum Ausweis einer entsprechenden gesellschaftlichen Stellung.

Es sind Bourdieus feine Unterschiede, die Geschmack und Milieus auf diese Weise strukturieren. Der gute Geschmack ist souverän, und jeder Versuch, einer bestimmten Souveränität nachzueifern, muss von vornherein scheitern, bleibt er doch immer auf etwas bezogen und somit abhängig. Er wird als bloßer Versuch erkannt und gesellschaftlich sanktioniert. Eine Aktualisierung dieser Distinktionslogik nimmt Andreas Reckwitz im Hinblick auf die postbürgerlichen Milieus vor, die er als „Neue Mittelklasse“ zusammenfasst.[6] Anders als das traditionelle Bürgertum definiert sich die neue Mittelschicht wesentlich durch eine kosmopolitische Lebensweise, hohes kulturelles Kapital und liberale Werte der Selbstverwirklichung und Individualität. Während der bürgerliche Geschmack auf die Verfeinerung der Sitten abzielte, wird hier Transgression durchaus begrüßt. An die Stelle der Trennung von high und low culture tritt ein unverkrampftes Verhältnis zum Pop und die Einheit des bürgerlichen Bildungsideals weicht der Diversität unterschiedlichster Lebensentwürfe. Das Leitbild heißt Singularität und es geht um das Erleben, die Hervorbringung und Zurschaustellung des Besonderen.

Die Aufdrucke von Camp David, die von Expeditionen und Weltreisen erzählen, von „hidden treasures“ und „tropical adventures“, fallen nun allesamt in die Kategorie dessen, was allgemein als singulär anerkannt werden würde. Wer sich nicht mit der Pauschalreise begnügt, sondern eine Weltreise unternimmt, beweist dieses Gespür für das Besondere. Während die Tourist:in nur passiv konsumiert, entdeckt die Reisende aktiv den neuen Ort, sie macht individuelle Erfahrungen und wird mit dem Erleben unverwechselbarer Momente belohnt.

Dass die Darstellung des Besonderen auf den Shirts von Camp David nun aber keineswegs als singulär anerkannt und bewertet wird, liegt daran, dass dieses Ideal eng an die Vorstellung von Authentizität gekoppelt ist. Nur was echt ist, wird als einzigartig anerkannt, was fake ist, fällt durch. Noch schlimmer, wird die bloß oberflächliche Behauptung einer Singularität, der es an Substanz aber mangelt, zum Kennzeichen jener Massenkultur, von deren Austauschbarkeit und leeren Versprechungen man sich gerade abzusetzen versucht.

Im verächtlichen Blick auf Camp David und seine Fans zeigt sich also eine Entwertung des Versuchs, etwas sein zu wollen, was man nicht ist. Doppelt schwer wiegt die vermeintliche Verfehlung, da sie lediglich an der Oberfläche geschieht. Die Überschreitung erfolgt nicht realiter, sondern bloß ästhetisch. Geschmack wird aus dieser Perspektive weniger als ästhetische Praxis verstanden, sondern primär als soziale Kategorie, durch die man wiederum meint, direkte Rückschlüsse vom Phänomen auf das Subjekt ziehen zu können. Die Fans von Camp David erscheinen durch ihre soziale Position determiniert und jede Handlung kann innerhalb dieses Paradigmas lediglich als Ausdruck eines erfolglosen Aufwärtsstrebens gedeutet werden.

Ästhetische Praxis wird auf diese Weise jedoch zur bloßen Funktionserfüllung vereinseitigt. Man übersieht die graduellen Freiheiten individueller und kollektiver Geschmacksurteile, wo man ausschließlich den Versuch einer Nachahmung vermutet. Solch eine Sichtweise ist in mehrerlei Hinsicht anmaßend, setzt sie doch voraus, dass die Fans von Camp David nicht zwischen Aufdruck und Person, zwischen Ausdruck und Wirklichkeit, unterscheiden könnten. Selbstverständlich hält sich aber niemand für einen Kapitän, nur weil sie oder er das Wappen eines fiktiven Yacht-Clubs auf dem Shirt trägt.

Ebenso ist diese Annahme begleitet von der sich hartnäckig haltenden Imagination eines Kleinbürgertums oder einer Arbeiterklasse, die notwendigerweise über einen geringeren ästhetischen Spielraum verfügte. So bewundert Pierre Bourdieu auch den „bruchlosen Zusammenhang von Kunst und Leben“,[7] der sich in der Kultur der Arbeiterklasse erhalten habe – freilich positiv gemeint als Kritik am entfremdeten Geschmack der bürgerlichen Klasse. Während das Bürgertum ein spielerisches Verhältnis zu den elementaren Zwängen des Daseins pflege und diese somit letztendlich verleugnete, hätte dort die ästhetische Form stets eine Funktion, entweder als politisch-moralisches Moment oder als vorgeblich reines und unverstelltes Vergnügen.

Gerade diese Möglichkeit reflexiver Distanzierung ist es aber, die Camp David als ästhetisches Phänomen wesentlich ausmacht. Meint man es ernst damit, dass Menschen unterscheiden können zwischen ihrer Person und einem Aufdruck auf dem Polohemd und gesteht man ihnen zumindest graduell gewisse Wahl- und Ausdrucksfreiheiten zu, dann lässt sich der Gegenstand nicht so eindeutig unter eine direkte Funktion subsumieren.

Ein Beispiel: Das Polohemd aus der Aircraft-Kollektion, das Motive der Luftfahrt aufgreift und die Träger:in scheinbar als „Aviation Inspector“ ausweist. Interessanterweise wird hier kein Thema aus dem Bereich der Freizeit aufgegriffen. Das Shirt zielt auf eine Berufswelt ab, die ganz nach Reckwitz offenbar als singulär und somit reizvoll empfunden wird. Die Arbeitskleidung Angestellter aus der Luftfahrtbranche wird hier aber gerade nicht imitiert und bei genauerem Hinsehen stellt sich das Spiel der Zeichen als komplexer und weniger eindeutig dar als angenommen. Auf einer ersten Ebene werden visuelle Motive aus der Luftfahrt noch einigermaßen direkt dargestellt, zum Beispiel durch die Benennung von Aufgabenbereichen wie „Technical Service und Maintenance“, „Repair & Restauration“, Typenbezeichnungen wie „JF-63“ oder „2501/63“, Koordinaten, einer Checkliste mit Punkten wie „Electronic Switches“, „Parking Brake“ und „Fuel Quantity“ und dem Bauplan eines Flugzeugs.

Typografie und formale Darstellungsmittel spiegeln das Bezeichnete wider, indem Monospace- und Schablonenschriften verwendet werden, beides Schrifttypen, die ihren Ursprung und ihre Anwendung in der Arbeitswelt haben. Eine andere Ebene lässt sich davon unterscheiden, denn hier wird weniger eine bestimmte Arbeitsumgebung visuell nachempfunden, als dass Handlungen innerhalb dieser Welt nacherzählt werden – und zwar ganz so, wie es sonst Romane oder Filme tun: „Inspect the Logbooks“ wird man mit Expertise und technischer Kompetenz in Verbindung bringen, das in schwungvoller Schreibschrift gesetzte „Fly High“ dagegen mit dem Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit. Während die Elemente der ersten Ebene Realität unmittelbar darzustellen versuchen und die Zeichen der zweiten Ebene auf nicht Vorhandenes verweisen, thematisiert die dritte Ebene anhand selbstreferenzieller Zeichen offen die eigene Gemachtheit. Beispielhaft hierfür sind die Nennung des Markennamens und seine Einbindung in die Erzählung, etwa bei „Camp David Aviation“, aber auch die Koordinaten „52°30’36″N 13°38’59″E“, die auf den Standort der Clinton-Zentrale in Berlin-Hoppegarten verweisen.

Das dichte und zugleich widersprüchliche Nebeneinander unterschiedlicher Zeichen und Ebenen taugt nicht als konkrete Abbildung und vermutlich will es das auch nicht sein. Anstatt die Designs von Camp David lediglich als Versuch und Scheitern einer unmittelbaren Nachahmung zu deuten, spräche vielmehr einiges dafür, eben diesen exzessiven Zeichengebrauch als Distanzierung von einer Zweck-Mittel-Relation zu interpretieren. Denn eigentlich wird im eklektischen Neben- und Durcheinander gar nichts auf den Begriff gebracht, und an die Stelle konkreter Abbildung treten Gefühle, Assoziationen und das Spiel mit der bloßen Form. Der Vergleich zum Laubwerk floral rankender Tapetenmuster, das für Immanuel Kant den Inbegriff ästhetischer Freiheit[8] darstellte, dürfte etwas hoch gehängt sein. Nichtsdestotrotz scheinen die begrifflich entleerten Arrangements der Aufdrucke von Camp David so gesehen für eine gewisse ästhetische Souveränität einzustehen – souveräner zumindest als die Anstrengung, sich durch das Tragen eines Ralph Lauren-Polohemds unmittelbar als Vertreter:in einer bestimmten sozialen Schicht auszuweisen.

Beim Abstandnehmen handelt es sich allerdings nicht nur um eine formale Eigenschaft der Designs von Camp David, sondern es ist die Voraussetzung für die soziale Wirkungsweise ästhetischer Praxis allgemein. Wenn die Fans von Camp David sich in der Facebook-Gruppe gegenseitig ihre neu erworbenen Outfits präsentieren, sich in Beiträgen selbst inszenieren und diese kommentieren und bewerten, so geschieht dies zunächst einmal in einem Modus zwangloser Verständigung.[9] Selbstverständlich erfolgt diese Kommunikation nicht jenseits sozialer Situierung. Sie beinhaltet aber oder setzt doch ein Moment von Freiheit voraus, in dem sich ohne Anleitung eines anderen, einer Methode oder eines Begriffs mitgeteilt wird. Ebenso erfolgen diese Selbststilisierungen und Geschmacksurteile nicht nur privat. Sie sind an die Öffentlichkeit der Gruppe gerichtet und die Entscheidung, sich auf diese oder jene Weise mitzuteilen, wird stets begleitet von der Vorstellung einer Wirkung auf die adressierte Stilgemeinschaft.[10]

Unter der Hand offenbart sich die soziale Dimension ästhetischer Handlungen wo spielerisch Formen der Überschreitung eingeübt werden – man könnte auch sagen: Singularisierung in Baby Steps. So ist es an sich schon bemerkenswert, dass Männer der sogenannten Boomer-Generation eine Praxis modischen und ästhetischen Ausdrucks für sich entdecken. Ging es früher eher darum, sich praktisch zu kleiden, möglichst nicht aufzufallen oder die Kleiderwahl gleich der Ehefrau zu überlassen, stellt ein Interesse an der Variabilität des individuellen Ausdrucks eine beachtliche Entwicklung dar. Die Kuratierung des eigenen Lebens ist dabei keine Privatsache, sondern wird aktiv nach außen dargestellt und medial inszeniert. Die Beiträge reichen vom „poor image“ verwackelter Handyfotos bis hin zu perfekt ausgeleuchteten Porträtaufnahmen, 3D-Fotos und Photoshop-Effekten. Viele Posts bestehen aus einem einzelnen Bild, aber auch an anderen Content-Arten wird sich ausprobiert, zum Beispiel an Reiseberichten, der Bewertung eines neuen Cafés oder an der Live-Dokumentation eines ganzen Tagesausflugs, wenn sich Mitglieder der Gruppe im Real Life verabreden. Die gegenseitigen Reaktionen und Geschmacksurteile innerhalb der Camp David-Gruppe sind bis auf wenige Ausnahmen generell positiv. Man schickt einander spaßige Emojis und Reaction-Gifs, findet die neuen Designs und Neueinkäufe vor allem geil oder mega und man wünscht sich einen angenehmen Wochenbeginn oder einen entspannten „Vize-Freitag“. All dies mag nicht den Standards gegenwärtiger Singularitätsökonomien entsprechen, es handelt sich aber dennoch um genau jene Formen ästhetischer und medialer Selbstinszenierung, die dem Milieu gemeinhin abgesprochen werden.

Der Bruch mit den Konventionen des guten Geschmacks, der Camp David und seinen Fans vorgeworfen wird, erweist sich als eigentlicher Bruch mit dem Ideal von Authentizität. Hinter diesem Ressentiment steht einerseits eine Vorstellung von Natürlichkeit, nach der die Angehörigen der Mittelschicht und der Arbeiterklasse sich gemäß ihrer angestammten sozialen Position zu geben und zu kleiden hätten. Dass dies aber vielmehr eine (post-)bürgerliche Projektion darstellt, wurde bereits gesagt. Andererseits liegt all dem eine Unterscheidung von Wesen und Ausdruck zugrunde, bei der das erstere naturgemäß den Vorrang erhält, während die Oberfläche als fake zurückgewiesen wird.

Beim Primat von Natürlichkeit beziehungsweise Wahrhaftigkeit handelt es allerdings um ein ultimativ konservatives Konzept. Anstatt dieses Prinzip als selbstverständlich und unreflektiert vorauszusetzen, sollte man sich viel eher fragen, weshalb gegenwärtig gerade solche Einstellungen ästhetisch und gesellschaftlich Konjunktur zu haben scheinen. Sind nicht die „guten Dinge“ aus einer verklärten Vergangenheit bei Manufactum, eine Wohnungseinrichtung, die möglichst hyggelig sein soll und der Trend zu Brotbacken und häuslicher Marmeladenproduktion viel eher zu problematisieren? Steht dahinter nicht immer die Vorstellung vom Heimischen, das es zu bewahren gilt, das reaktionäre Bild von der Verwurzelung des Menschen und die Rückbesinnung auf die eigene ästhetische und soziale Scholle? Und markieren das Zuviel und das Als-ob von Camp David dazu nicht genau jenen Kontrapunkt?

Nun sollte man – im Zuge gut gemeinter, aber schlecht verstandener Cultural Studies – auch nicht den Fehler begehen, Camp David und seine Fans zum emanzipatorischen oder sogar subversiven Subjekt hochzujazzen. Ein deterministischer Blick, der das Phänomen ausschließlich als Ausdruck sozialer Verhältnisse zu fassen vermag, ist zwar paternalistisch und provoziert damit indirekt ein Herabschauen auf die Menschen und ihre ästhetische Praxis. Eine Perspektive, die uneingeschränkt von der ästhetischen Freiheit der Subjekte ausgeht, läuft aber ebenso Gefahr, den Gegenstand zu vereinseitigen, gesellschaftliche Notwendigkeiten aus dem Blick zu verlieren und das progressive Potenzial von Stilgemeinschaften zu überschätzen. Die Kontingenz dieser Aushandlungen um den Geschmack muss vielmehr in ihrer Dialektik, als Möglichkeit und Zwang zugleich, begriffen werden. In jedem Fall ist Spott aber ein schlechtes Mittel zum Verständnis ästhetischer wie auch gesellschaftlicher Phänomene. Denn erst das Ernstnehmen anderer Urteilender in ihrer ästhetischen Freiheit kann die Grundlage für Kritik und Geschmacksurteile sein – ganz gleich, ob diese dann für oder gegen Camp David ausfallen.

Anmerkungen

[1] Andrea Bornhauser, Von Camp David und anderen Dramen in der Freizeitmode für Männer über 50, unter: https://bellevue.nzz.ch/mode-beauty/camp-david-und-andere-dramen-in-der-freizeitmode-fuer-maenner-ld.1575027 (24.10.2021)

[2] Jeroen van Rooijen, So verscheucht Mann die Frauen, unter: https://www.nzz.ch/gesellschaft/lebensart/stil/so-verscheucht-mann-die-frauen-1.18432828 (24.10.2021)

[3] Niclas Seydack, Wir haben versucht, die Verantwortlichen für Camp David-Pullover zur Rede zu stellen, unter: https://www.vice.com/de/article/9kxap3/camp-david-pullover-zahlen-wir-haben-versucht-die-verantwortlichen-zur-rede-zu-stellen (24.10.2021)

[4] Georges Bataille, Der Begriff der Verausgabung, in: Die Aufhebung der Ökonomie, München: Matthes & Seitz, 1985, S. 22.

[5] Vgl. Annette Geiger, Andersmöglichsein. Zur Ästhetik des Designs, Bielefeld: transcript Verlag, 2018, S. 146f.

[6] Vgl. Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017.

[7] Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, S. 24.

[8] „So bedeuten die Zeichnungen à la grecque, das Laubwerk zu Einfassungen, oder auf Papiertapeten u.s.w. für sich nichts: sie stellen nichts vor, kein Objekt unter einem bestimmten Begriffe, und sind freie Schönheiten.“ Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974, S. 146.

[9] Vgl. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen: Mohr Siebeck, 1990, S. 34f.

[10] Vgl. Jochen Venus, Die Erfahrung des Populären, in: Kleiner M., Wilke T. (eds) Performativität und Medialität Populärer Kulturen, Wiesbaden: Springer VS, 2013.