»Blood and Water« (2020) und »Never have I ever« (2020)

Coming of Age-Eindrücke der 80er Jahre

Wenn man auf drei Jahrzehnte zurück blicken kann, in denen Jahr für Jahr neue Produkte dieses äußerst standardisierten Genres erschienen sind, fragt man sich, was bei Coming of Age-Artefakten mehr nervt: das Schema oder die Variation. Im Grunde sieht man etwa seit 1950 den gleichen Film oder die gleiche Serie. Mit zwei Ausnahmen: Da sich Sexualdiskurse verändern, wird in jedem Jahrzehnt ein filmisches Update benötigt. Da sich pop-kulturelle Phänomene viel schneller wandeln, ist letztlich doch eher in jedem Jahr ein neues Coming of Age-Produkt gefragt, damit die Figuren den neusten Jeansschnitt tragen, die nächsten SchauspielerInnen anschwärmen und die aktuellste Musik hören können.

Vieles bleibt aber gleich. In Coming of Age-Plots werden Adoleszenzkrisen ausgetragen, wobei der Begriff nicht im psychopathologischen Sinn zu verstehen ist, sondern es geht um Krisen im Sinne von Entscheidungssituationen im Zuge des Erwachsenwerdens, denn ‚Krise‘ kommt aus dem Griechischen und meint ‚Beurteilung‘, ‚Entscheidung‘, ‚Zuspitzung‘. Dramaturgisch wird die Krise oftmals durch den Highschool-Abschluss katalysiert, der diverse Trennungen und einen neuen Lebensabschnitt einläutet. Hin und wieder kommt ein weiterer problematischer Einschnitt wie z.B. der Tod eines Angehörigen hinzu.

Insgesamt, also unabhängig von den sichtbaren Zäsuren ist der Übergang in die Erwachsenenwelt aber dadurch gekennzeichnet, dass Begrenzungen langsam wegfallen, denen Kinder unterliegen, und dass mit ersten sexuellen Erfahrungen der Weg in die eigene Beziehungskonstellation jenseits der Ursprungsfamilie beginnt. Und in dieser Phase sind Freundschaften und Cliquen besonders wichtig.

Man könnte nun lange über die kulturelle Konstruktion von Jugend nachdenken, aber die Pubertät betrifft alle Menschen und mit ihr gehen vermutlich fast überall Initiationsrituale einher. Tatsächlich sind diese in der modernen Zivilisation popular-kulturell nicht besonders standardisiert, sodass das populärkulturelle Coming of Age-Genre das Skript liefert: Traditionell wird Coming of Age an weiße männliche Jugendliche gebunden, die 1) Partys besuchen, 2) Alkohol und Drogen konsumieren, 3) heterosexuelle Erfahrungen sammeln und 4) mit Gruppenbildungen, Ausgrenzungsgebaren und Alphatiergerangel beschäftigt sind. Wir lernen, dass dies zur Identitätsfindung dazu gehört.

Dass aber die Krise des Erwachsenwerdens allein nicht trägt, obwohl alle Menschen davon betroffen sind, zeigt sich daran, dass Coming of Age-Filme und -Serien schlecht altern. Obwohl sich vermutlich alle Jugendlichen irgendwann zum ersten Mal betrinken und sich verlieben und gerne Sex haben oder hätten, muss dies für jede Generationengemeinschaft aufs Neue mit popkulturellen Aspekten untermalt werden. Erst die popkulturelle Komponente garantiert die ZuschauerInnenbindung qua Identifikation. Das Lied, der Star, die Kleidung sind also als Kristallisationspunkt für geteilte Erfahrung auch dann essentiell, wenn es um die ohnehin geteilten Probleme mit der Jugendliebe und den ersten sexuellen Erfahrungen sowie die Krise der Adoleszenz geht. Daher kann auch der immer gleiche Film oder die immer gleiche Serie funktionieren, solange nur die popkulturellen Elemente ausgetauscht werden.

Im Gegensatz dazu, dass sich das Genre per se auf jede neue Teenager-Generation einstellt und sich für jede Generation wandelt, waren lange Zeit kaum Bemühungen zu verzeichnen, Mädchen und Transgender-Leute, homosexuelle Jugendliche und People of Colour einzubinden. Diese waren mit den weißen heterosexuellen Jungs immer ‚mitgemeint‘. Das Genre hat in dieser Hinsicht die allgemeine Medienlandschaft gespiegelt. Für mich als Mädchen war es in den 80er Jahren also ganz ‚normal‘, einer Clique von Jungs beim Erwachsenwerden zuzuschauen und ein bis zwei weibliche Darstellerinnen in der Nebenrolle zu sehen.

Befremdlicher war aber eigentlich eine ganz andere Differenz. Nicht erst ab den 80er Jahren, aber ab dann im Zuge der Dualisierung/Privatisierung des Rundfunks vermehrt, sahen wir in Deutschland in einem kulturellen one way flow vor allem amerikanische Medienprodukte. Ohne eine entsprechende Studie anzustellen oder zu zitieren, kann an dieser Stelle nicht seriös darüber geurteilt werden, wie sich auf dieser Basis die Stereotypenbildung über die USA in Deutschland vollzieht und wo zwischen Fakt und Fiktion dieser Prozess angesiedelt ist, d.h. ob wir USA-Frames ausbilden oder Frames für amerikanische Medienprodukte verschiedener Genres. Ich kann nur anekdotisch berichten, dass sich ein bestimmtes USA-Bild bei mir eingestellt hat, das aber so mit dem Bereich der Fiktion verwoben war, dass sich die ganze USA für mich in eine einzige Fiktion verwandelt hat. Nicht umsonst hat sich Jean Baudrillard in seiner Simulacren-Theorie so gerne auf die USA bezogen.[1]

Im Grunde war es egal, ob in den USA oder im Reich der Fiktion: So oder so gab es eine Menge Szenen, die sich mit einer Jugend im Deutschland der 80er Jahre nicht in Einklang bringen ließen. Man hatte sich also daran gewöhnt, sich mit den Coming of Age-Problemen auf dem Bildschirm nur bedingt identifizieren zu können, denn:

Amerikanische Eltern sind sehr puritanisch und überaus beschützend; indem die Jugendlichen Alkohol trinken, brechen sie das Gesetz und die Regeln ihrer Eltern; indem die Jugendlichen Sex haben, verstoßen sie gegen gesellschaftliche und elterliche Erwartungen; sie sind außerdem schulisch viel stärker in Aktivitäten eingebunden; die coolen Teenager spielen Football oder sind im Cheerleader-Team und interessieren sich kaum für politische Themen oder künstlerische Aktivitäten etc., weil das den Nerds vorbehalten bleibt – in den 80er Jahren mit ‚Eierköpfen‘ übersetzt, von dem ich mich frage, ob es ihn genuin sowohl konzeptuell als auch semantisch überhaupt in Deutschland gegeben hat, bevor die amerikanischen Nerds kamen.

Wie absurd ist es eigentlich, dass deutsche Zuschauerinnen Interesse an den Tag legten, wenn es auf dem Bildschirm darum ging, dass man am vorläufigen Höhepunkt seiner Träume angekommen ist, wenn man als Sechzehnjährige mit Puscheln in der Hand Slogans ruft, die Beine im Gleichschritt schwingt und menschliche Pyramiden bildet. In Deutschland haben das nur die Mädchen im Karnevalverein getan. Puscheln und Anfeuerungsrufe wurden aber vorbehaltlos in Deutschland geschluckt, weil wir schon so sozialisiert waren. Es war kulturell fremd und medial vertraut zugleich.

Und die amerikanischen Film- und Serien-Eltern erst: Die waren beim kleinsten Fehlverhalten der Kinder immer furchtbar ‚enttäuscht‘, und die Kinder mussten sich erst wieder ‚das Vertrauen verdienen‘. Wenn ich richtig informiert bin, bezeichnet man das als Liebesentzug oder emotionale Erpressung und nicht als gute Erziehung.

Trotz aller strengen gesellschaftlichen und elterlichen Limitationen sind alle möglichen Formen der Devianz für das Genre konstitutiv. Z.B. habe ich als Kind von John Cusack gelernt, was Dosenstechen ist, wobei man deutlich betonen muss, dass amerikanisches Coming of Age hier auf die deutsche Kinderwelt getroffen ist, denn wenn ich dies als Jugendliche gesehen hätte, hätte ich es albern gefunden, Bier-Shotguns als großen Moment der Befreiung zu zelebrieren. Bier konnte man legal trinken, und die Shotguns kamen aus einer anderen Quelle.

Außerdem ist ‚das erste Mal‘ einer der Dreh- und Angelpunkte im Coming of Age-Plot und somit scheinbar im Leben eines jungen Menschen, wobei die Varianten traditionell in einer klischeehaften Geschlechterzuordnung divergieren zwischen: ‚Egal mit wem, Hauptsache noch in der High-School‘ (Jungs) und ‚Es muss der Richtige und überhaupt alles perfekt sein‘ (Mädchen). Dass sich hier unter Umständen Interessenskonflikte auftun, liefert dem Genre nicht selten seine dramaturgischen Höhepunkte. Vor allem lernt man erst im amerikanischen Film, dass das erste Mal nicht nur per se eine große Sache ist, sondern dass Sex eher zu den verbotenen Aktivitäten gehört und dass Jungfräulichkeit eine Währung ist.

Aus der Sittenstrenge der filmischen Eltern lässt sich nicht schließen, dass Jugendliche in den USA in der Realität quasi eingesperrt aufgewachsen sind. Die Frage ist natürlich, wie viel man über das schematisierte Coming of Age-Genre überhaupt über eine Kultur lernen kann, wie viele gesellschaftliche Diskurse – in der idealen oder realen Variante – hier einfließen und wie die Genre-Regeln – gerade mit Blick auf Idealisierung oder Authentifizierung – hier eine ganz eigene Dynamik einbringen.

Aber unabhängig davon hätte sich für die meisten deutschen Jugendlichen eigentlich der Eindruck einstellen müssen, sie sähen etwas Fremdes, und AmerikanerInnen changierten zwischen ernsthaftem Spießertum und lächerlicher Bigotterie. Denn der Plot lebt von der permanenten mehr oder weniger heimlichen Devianz, die die Regeln in ihrer Lächerlichkeit erscheinen lässt, um sie dann aber in ihrer Ernsthaftigkeit zu bestätigen; das Genre zeigt schließlich einen karnevalesken, kathartischen Ausnahmezustand als Übergangsprozess, nach dem sich Jugendliche letztlich doch in die fiktionale, amerikanische gesellschaftliche Normalität einfinden.

Zu dem Genre könnte man noch einiges ausführen. Die herausgegriffenen Aspekte sind aber diejenigen, hinsichtlich derer sich die neusten Netflix-Produktionen am meisten gewandelt haben. Aus dem großen Korpus aktueller Coming of Age-Produktionen seien im Folgenden sehr wenige exemplarisch herausgegriffen, die gerade weil sie auffällige Variationen einbringen, vielleicht nicht repräsentativ sind, denn sie liegen in der Mitte zwischen dem ewigen standardisierten Mainstream und ambitionierten sehr elaboriert-progressiven Neuentwürfen, die beide aktuell auch produziert werden.

Netflix – aktuell

Wenn es um Innovationen und Variationen des Genres geht, muss die britische Netflix-Produktion „Sex Education“ aus dem Jahr 2019 ins Auge fallen. Die Serie unterzieht das Genre insofern einer Inversion, als es dessen Hauptsache nun auch zur Hauptsache erklärt: Jugendlich sein und erwachsen werden hat sehr viel mit sexuellen Erfahrungen und Selbstfindungen zu tun. Die Serie minimiert den Plot um Schulabschluss und Universitätsträume – beides freilich in der Wirklichkeit sehr existentiell, aber in Coming of Age-Filmen und -Serien üblicherweise doch eher nur Erzählvorwand, um die privateren Interessen von Jugendlichen zu thematisieren. Dass die Mutter des Protagonisten von Beruf Sextherapeutin ist, eröffnet außerdem ein ganz anderes Spektrum an elterlichen Verhaltensweisen.

In „Sex Education“ geht es nun nicht nur um Heterosexualität. Vielmehr sei die Serie, so die „Teen Vogue“, „One of the Queerest Teen Shows Ever“.[2] Ob der Superlativ so stimmt, sei dahingestellt, aber ja: die Serie repräsentiert LGBTQ-Erfahrungen, und sie erscheinen noch nicht einmal zu stark markiert, was an anderen Stellen bei allem guten Willen oftmals ein problematisches Othering impliziert.

Interessant ist, dass die Serie über pop-kulturelle und intertextuelle Verfahren auch die Eltern- und Großelterngeneration anspricht. Beim Schauen stellt sich hin und wieder eine zeitliche Desorientierung ein, man fühlt sich in die Vergangenheit versetzt. Die musikalische Untermalung der Serie führt oft in die 80er und 90er Jahre zurück. An der Zimmerwand des Protagonisten hängt ein Joy Division-Poster – gute Wahl. Und in die Filmwelt der 60er und 70er Jahre geht die Reise auch: Der Vater einer Nebenfigur möchte seinen Sohn auf eine Militärschule schicken und schreit ihn an. Angesprochen werden von der Serie also nicht nur Personen einer jeden Genderidentität, sondern auch eines jeden Alters.

Was Bemühungen um Diversity betrifft, so wird „Sex Education“ von der aktuellen amerikanischen Netflix-Produktion „Never have I ever“ (2020) getoppt. Die besten Freundinnen der indisch-stämmigen Protagonistin Devi Vishwakumar sind ein asiatisch-stämmiges und ein – lesbisches – afroamerikanisches Mädchen. Devi freundet sich im Verlauf der ersten Staffel mit einem jüdischen Mitschüler an und ist verliebt in den japanisch-amerikanischen Paxton. Das scheint ganz schön dick aufgetragen, um nicht zu sagen: mit dem Holzhammer fabriziert. Eine Bemerkung darüber, dass dies aufgrund der ewigen Unterrepräsentation von weiblichen Figuren sowie People of Color etc. in früheren Serien absolut gerechtfertigt und begrüßenswert ist, erlaube ich mir nicht.

Fraglich ist natürlich, ob die diverse Anlage so gestaltet ist, dass sie ein Othering impliziert und Befremden auslöst bzw. wie überhaupt im Plot mit der Anlage der Figuren umgegangen wird. Die Serie thematisiert die verschiedenen ethnischen Hintergründe, stellt sie also zunächst einmal als solche aus. So verkompliziert die Herkunft von Devis Familie durchaus ein wenig die übliche jugendliche Identitätsfindung. Deutlich wird dies besonders in einer Episode, in der Devi enerviert Ganesh Puja mitfeiert. – Da nicht davon ausgegangen wird, dass wir ZuschauerInnen Ganesh Puja kennen, wird ein Seitenblick auf Indien einmontiert, um das Fest zu erklären (s1e4, 02:30). – Zu diesem Anlass trägt sie ausnahmsweise einen Sari, wodurch sie in einem Kaffeeladen auf exotistisches Interesse stößt und sich fotografieren lassen muss. Genervt, aber gutmütig lässt sie diese Prozedur über sich ergehen.

Derartiger Alltagsrassismus zeigt sich recht häufig in der Serie mit offenkundig didaktischer Absicht. So müssen ZuschauerInnen sich hinsichtlich ihrer eigenen Nationalstereotype anhand von folgender Szene um Paxton hinterfragen: Ein Mitschüler reagiert verwundert auf Paxtons Hinweis, dass er halb japanisch sei. Paxton wiederum ist verwundert über die Verwunderung, denn der Mitschüler habe seinen japanischen Vater doch schon so oft im Haus gesehen. Der Mitschüler antwortet, er hätte diesen immer für den Gärtner gehalten. Usw. usf.

Andererseits und paradoxerweise fällt der Aspekt der Multikulturalität wiederum kaum auf, weil sich insgesamt eine typische Coming of Age-Serie über ein typisches amerikanisches Teenagerleben entfaltet. Dadurch dass die Serie hinsichtlich vieler Elemente und Topoi eng beim Schema des Genres bleibt, mindert sie die Hyperbolik der diversen Anlage und trägt sie zur Normalisierung der Vielfalt bei.

Letztlich besteht die auffälligste Variation des Genres eigentlich nur darin, dass Devi ihren Schwarm Paxton in der ersten Folge aus dem Nichts heraus, also ohne ihn zu kennen anspricht, um ihn zu fragen „I was wondering if you could ever consider having sex with me?“ (s01e01, 25:05), und dieser – während wir ZuschauerInnen noch überrascht sind – sehr zu ihrer Überraschung bejaht. Und dann ist der gut aussehende Typ auch noch ganz nett und intelligent.

Alles andere entspricht dem üblichen Schema und Erwartungsspektrum. Bei den Protagonistinnen handelt es sich um als solche ausgegrenzte Nerds,[3] die gerne einen Freund hätten oder ihren ersten haben. Paxton ist der beliebte, gut aussehende, sportliche Junge der Schule. Und Devis Mutter ist der typische Alptraum aller Jugendlichen. Als Paxton, der Devi nach einem Biss von einem Kojoten ins Krankenhaus gebracht und sie dort begleitet hat, die ankommende Mutter darüber informiert, es sei alles in Ordnung, faucht sie ihn an „Tell me more, Dr. Walking HPV Infection“ (s01e03, 23:48) und schmeißt ihn raus.

Die Positionen sind fast die gleichen geblieben. Bis auf die Tatsache, dass der Vater verstorben und ostentativ abwesend ist – die Protagonistinnen also weiblich sind –, wurden vorhandene Familien- und Schulrollen des Coming of Age-Genres lediglich neu besetzt. Dabei fällt sogar nicht besonders auf, dass Devi in der allerersten Szene an einem Schrein betet, denn sie betet dafür, in diesem Jahr endlich Sex zu haben. Bzw. vielleicht fällt es für einen Moment auf, wird kurz markiert, dass wir es mit einer indisch-stämmigen Protagonistin zu tun haben, um dann aber sogleich mit dem Gegenstand des Gebetes zu verdeutlichen: Das spielt im Grunde keine Rolle, denn sie ist natürlich ein amerikanischer Teenager wie jede/r andere – auf dem Bildschirm in diesem Genre – auch.

Da die Mutter auch für Erwachsene nun wahrlich keine Identifikationsfigur darstellen kann, weil sie, fiktionsimmanent betrachtet, den Spaß verdirbt und, dramaturgisch gesehen, den Plot aufhält, wäre die Serie vielleicht nichts für Erwachsene, aber wie auch „Sex Education“ werden Angebote an ältere ZuschauerInnen gemacht: Integrativ wirkt die Voice-Over des ehemaligen amerikanischen Tennisspielers John McEnroe. Als männliche Stimme kann er möglicherweise männliche Zuschauer binden, die sich erst noch an die vielen weiblichen Protagonistinnen gewöhnen müssen. Als Idol des Vaters hat er die indischen Einwanderer in den USA eingebunden. Und als Nebennebenfigur sorgt er am Ende dafür, dass Mutter und Tochter sich noch rechtzeitig treffen, um die Asche des Vaters zu verstreuen.

Vor allem handelt es sich um eine erwachsene Stimme, die der erlebten Rede in der Literatur nicht unähnlich zwischen Devi und den ZuschauerInnen vermittelt, und sie vermittelt möglicherweise vor allem zwischen der Fiktion und erwachsenen ZuschauerInnen. Zumeist ermöglichen Voices-Over ‚tiefere‘ Einblicke in die Fiktion im Sinne von Erklärungen der Handlungszusammenhänge oder Äußerungen zu den Figurengefühlen. Die Stimmen sind oft nah bei der Fiktion und sprechen aus ihr heraus. Dies ist in „Never have I ever“ anders. Da ein erwachsener Mann als Voice-Over fungiert, steht die Stimme ein wenig mehr außerhalb der Fiktion. Sie schaut aus der ZuschauerInnenperspektive in die Fiktion hinein und holt die Inneneinsichten interpretierend heraus.

Damit trägt die Stimme zum insgesamt spürbaren ironischen Comedy-Ton der Serie bei. Diversifizierung ist also nicht nur innerhalb der Fiktion bei der Wahl der Figuren zu beobachten, sondern das Genre als Ganzes wird in Bewegung versetzt, indem es um Comedy-Elementen ergänzt wird. Das verleiht der Handlung eine für Coming of Age-Produkte untypische Leichtigkeit und hütet vor der üblichen Überdramatisierung von Angelegenheiten, die für niemanden außer für Teenager selbst dramatisch sind. Damit sei den Belangen von Teenagern nicht die Relevanz, Ernsthaftigkeit oder Berechtigung abgesprochen. Aber identifikatorisch Mitfiebern können Erwachsene bei diesen sicher nicht. Und durch die leichte Brechung der Teenagerperspektive durch die Stimme eines leicht ironischen Erwachsenen wird die Serie auch für Erwachsene goutierbar.

Nun handelt es sich um eine amerikanische Produktion, die ebenso selbstverständlich für den amerikanischen Markt wie für die halbe Welt produziert wurde, d.h. dass es sich um eine Netflix-Produktion handelt, ändert den üblichen kulturellen Fluss nicht. Wir sehen die Serie in Deutschland über das Streaming-Portal ebenso wie wir sie früher im Fernsehen geschaut hätten. Ich kann nicht einschätzen, wie die Serie hinsichtlich der Aspekte, die mich interessieren, auf amerikanische ZuschauerInnen wirkt, denn in Sozialen Medien werden die vordergründigen Variationen diskutiert, während es mir eher um den untergründigen atmosphärischen Gesamteindruck geht.

Aus deutscher Sicht – oder aus meiner Sicht? – sind die Strategien zur Normalisierung sehr effektiv. Möglicherweise soll Devis Mutter ein wenig indisch wirken. Da gibt es kleine Hinweise, Requisiten und Rituale, aber insgesamt erinnert sie mich an alle amerikanischen Mütter aus amerikanischen Coming of Age-Produktionen zuvor. Alles wirkt amerikanisch, amerikanisch und noch mal amerikanisch, und somit durchaus fremd – aber eben nicht fremder, als dieses Genres in der amerikanischen Variante im deutschen Kontext immer gewesen ist. Wer außerhalb eines amerikanisches Drehbuchs würde schon in ein Camp fahren, um die Vereinten Nationen nachzuspielen, und es als Höhepunkt empfinden, bei dieser Gelegenheit ein bisschen Alkohol zu stehlen und diesen zu trinken???

Die ganz aktuelle südafrikanischen Netflix-Serie „Blood and Water“ (2020) unterzieht das Coming of Age-Genre einer drastischen Transformation bzw. stellt eine Hybridisierung von Coming of Age und Mystery-, Thriller- oder Krimi- auf der einen sowie Pop- oder Lifestyle-Serien auf der anderen Seite dar. Solche Genretransgressionen sind nicht ganz neu, gehen hier aber besonders glatt auf. Die Serie hat eine gute Dramaturgie, indem sie alle Elemente gleichberechtigt amalgamiert und am Ende der ersten Staffel einen Cliffhanger bietet, der seines Namens würdig ist.

Genealogie spielt in der Serie auf verschiedene Weise eine Rolle, zum einen weil die Protagonistin Puleng auf ein Mädchen namens Fikele trifft, das sie für ihre als Baby entführte Schwester hält, zum anderen weil die ethnische und soziale Herkunft der Figuren thematisiert wird. Dazu passt, dass die Serie ihre eigene Genealogie zur Disposition stellt, indem sie architextuell betrachtet das Kind mehrerer Genres ist. D.h. gerade durch den für eine realistische Gestaltung vielleicht zu eng, aber dramaturgisch sehr gut verwobenen Plot um die Frage der Herkunft und Identität der Figuren treffen sich Krimi, Pop und Coming of Age. Wer möchte, kann die Coming of Age-Elemente stärker fokussieren, denn Streiten, Lästern und Mobben werden geboten. Aber wer möchte, kann darüber hinweg sehen und entweder den Plot spannend oder die Kulisse schön finden. Wer außerdem möchte, kann sich auf die Thematisierung gesellschaftskritischer Aspekte konzentrieren.

Aber man muss eine Diskussion der Serie vielleicht anders aufrollen: Was hier an kultureller Diversifizierung geschieht, ist viel schwerer in seiner Tragweite zu fassen als die immanente Gestaltung, dass eine amerikanische Serie indischen EinwandererInnen eine Stimme verleiht, denn Netflix verändert weltweit – nicht nur mit „Blood and Water“ – den Distributionsfluss von Filmen und Serien. Man kann sagen, dass es am Ende immer das amerikanische Unternehmen Netflix ist, das produziert, und sich fragen, wie unabhängig und ‚regionalspezifisch‘ die jeweiligen lokalen Produktionen arbeiten. Man kann außerdem bei Netflix-Serien fast immer die Netflix-Handschrift erkennen.

Aber es fällt doch stark auf, dass sich Produktion und Rezeption nun nicht mehr in einem einseitigen Kommunikationsprozess von den USA in die Welt befinden,[4] sondern dass an zahlreichen Orten der Welt Serien von zahlreichen Orten auf der Welt zu sehen sind. Statt Zentrum und Peripherie haben wir tatsächlich ein Netz, d.h. der netzbasierte Distributionsweg führt auch zu netzförmigen Kommunikationen bzw. SenderInnen- und EmpfängerInnen-Verteilungen.

Als Deutsche verfüge ich über die Kenntnis eines gigantischen amerikanischen Film- und Serienkorpus, das historisch vergleichbar ist und für das ich – wie Sie alle auch – ein ‚Gefühl‘ entwickelt habe. Selbst auf der Realistik-Skala lassen sich amerikanische Serien einordnen. Ich weiß aber nichts über die südafrikanische Medienlandschaft und Medien- bzw. Serienproduktionen, über ästhetische Konventionen, Genre-Schemata, den dortigen Einfluss des amerikanischen oder auch europäischen Fernsehens usw. usf. Ist „Blood and Water“ also ‚typisch medien-südafrikanisch‘? Entspricht das etwas derealisierte Hochglanzformat der Serie den südafrikanischen Serienkonventionen oder ragt die Serie auch dort ästhetisch heraus? Vor dem Hintergrund welcher kursierender Genrefolien wird die Gattungsmischung in Südafrika rezipiert? Antworten habe ich auf diese Frage keine.

Und ich würde diese Fragen normalerweise nicht stellen, denn auch wenn wir in Europa sehr vom amerikanischen Medienmarkt geprägt sind, so sind doch internationale Produktionen aus allen Ländern in der Medien-, Unterhaltungs- und Popkultur nicht gänzlich ungewöhnlich, und das Herkunftsland muss nicht zwingend ein eigenes Arsenal an Fragen nach sich ziehen.

Ich stelle die Fragen aber in Bezug auf „Blood and Water“, weil ich auf einer metarezeptiven Ebene im Verlauf der Serie feststellen musste, dass ich erst eine große Vertrautheit empfunden habe, dann ein Befremden bezüglich dieser Vertrautheit, die einfach nicht sein kann, weil das Genre bei mir ansonsten immer Befremden auslöst. Oder anders gesagt: Die Serie macht mir mit ihrer Vertrautheit erst wieder die Fremdheit amerikanischer Coming of Age-Serien bewusst. Auf filmstarts.de heißt es: „Netflix hat das Ziel, jedem Zuschauer weltweit genau das zu geben, was er sehen will. Im Idealfall funktioniert eine Serie weltweit. ‚Blood And Water‘ spielt in Südafrika und könnte wegen seinen Themen auch in Deutschland oder den USA gut laufen […]“.[5] So funktioniert Netflix und so funktioniert Popkultur, und die Serie stellt ein dezidiert nicht nur populär-, sondern auch popkulturelles Artefakt dar.

Die Protagonistin Puleng und ein Junge namens KB verlieben sich nicht zuletzt deshalb ineinander, weil es musikalisch zwischen den beiden funkt, weil sie beide ihr Lebensgefühl in Reimen ausdrücken und sogar gemeinsam einen Hip Hop-Track aufnehmen. Hip Hop ist sicherlich aktuell die weltweit verbreitetste Musikrichtung und Jugendkultur, auf die man sich in den meisten ‚Sende‘-Gebieten der Serie einigen kann.

Ich gehe eher bei der ebenso international anschlussfähigen Sonnenbrillen-Mode mit. Die schicken Teenager, insbesondere Fikele und Reece, tragen die neusten Modelle und sehen, wenn sie nicht gerade in Schuluniform oder Badeanzug stecken, aus, als seien sie einer Seite der Vogue entsprungen.

Und dadurch sehen die Figuren aus der Serie auch ziemlich erwachsen aus, denn auch wenn die Vogue in letzter Zeit sehr stark die Frauenbilder variiert, so sind wir es auf dem Mode- und Modezeitschriftensektor doch traditionell gewöhnt, dass uns sehr junge Frauen die Mode präsentieren, die dann alle Frauen tragen oder die sich tendenziell sogar eher die nicht mehr ganz so jungen Frauen leisten können. D.h. Mode koppelt verschiedene Altersstufen. Frauen um die Vierzig sehen sich im Spiegel von Frauen um die Zwanzig, weil man sich selbst ja in die Kleider hinein denken muss, während man sie beurteilt, man sich also an die Stelle der Zwanzigjährigen denken muss und sich Selbst- und Fremdbild ineinander schieben – was nicht immer ganz glücklich macht.

Das Phänomen ist bekannt. Ich erwähne es nur deshalb, weil man sich als erwachsene ZuschauerIn über die Sehkonventionen der Lifestyle-, Hochglanz- und Modezeitschriften auf verquere und paradoxe Weise mit den Figuren der Serie identifizieren kann, obwohl und gerade weil die Figuren zu jung, zu schön und zu reich sind.

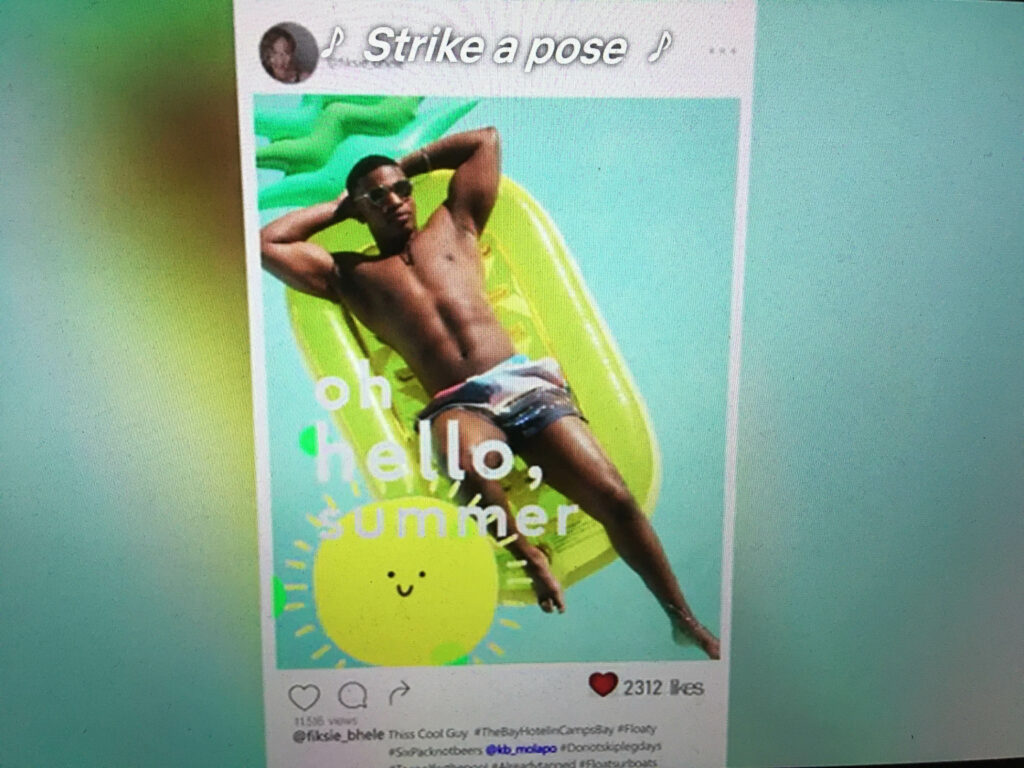

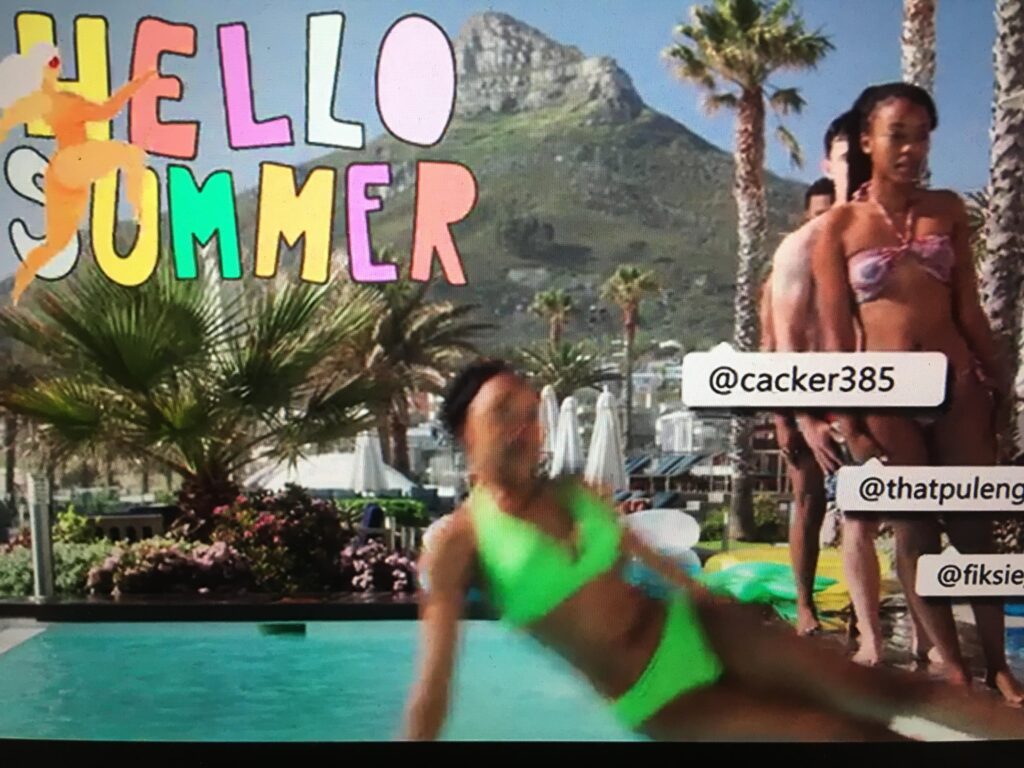

Gutes Aussehen und ein schöner Lifestyle werden in der Serie insofern diskursiv in den Vordergrund gerückt, als beides fiktionsimmanent in Sozialen Medien ausgetragen wird. Soziale Medien sorgen nicht nur für den einen oder anderen Plot-Twist, sondern werden hin und wieder als ästhetischer Filter für uns ZuschauerInnen eingesetzt. Wir sehen durch die Kamera nicht auf das Szenario, sondern auf die Instagram-Bilder, die mit Effekten bearbeitet sind.

Ja, man kann sich gut vorstellen, dass man Fikele oder Reece auf Instagram abonnieren würde, und daher kann man sich auch vorstellen, dass es die Figuren wirklich gibt, denn Bots hin oder her, in erster Linie erwarten wir, dass wir realen Menschen folgen, wenn wir einem Account folgen. Dadurch dass Instagram ein semi-fiktionaler Bereich ist, in dem sich Ästhetisierung und Lebenswelt treffen, realisieren sich die Figuren durch die Instagram-Brechungen, wodurch sie nun als Spiel und Epitext am besten eigene Accounts erhalten sollten so wie Walter White seine Website – vielleicht haben sie es ja schon? Aber gerade weil sich viele Menschen in Sozialen Medien hochgradig inszenieren und überhaupt viel zu schön und stylish sind, um wahr zu sein, machen die Instagram-Brechungen den Inszenierungscharakter der Serie durchschaubar. In beide Richtungen erzeugt der Prozess aber vor allem Lust an der glamourösen Inszenierung.

Was nun im europäischen Kontext normal anmutet und gerade deshalb die – amerikanisch geprägten – Fernsehgewohnheiten sprengt, ist die Freizeitgestaltung der Teenager. In der ersten Folge haut Puleng mit ihrer Freundin Zama von Hause ab, um mit einem Taxi oder Uber auf die Party eines Jungen zu gehen, den Zama schon lange auf Instagram beobachtet hat. Während Zama aus einem Flachmann trinkt, erläutert sie, wie es zu der Einladung auf die Party gekommen ist. Puleng ist wenig begeistert. Sie kennt die Leute nicht, fühlt sich nicht angemessen gekleidet und hat am Geburtstag ihrer verschwundenen Schwester eine Menge Probleme im Gepäck, aber eine wirklich große Sache ist es für sie nicht, zu einer Party zu fahren.

Die offenbar aus sozial eher schwierigen Verhältnissen stammende Zama freut sich, zu einer Party von coolen, stylishen, hippen – und reichen – Leuten eingeladen zu sein. Von Chris, der sie eingeladen hat, erhofft sie sich weniger die ganz große Liebe als eine interessante Bekanntschaft, und tatsächlich endet die erste persönliche Begegnung mit ihm mit seinem Kopf zwischen ihren Beinen. Zusammen mit Puleng erwischen wir die beiden abseits der Party beim Cunnilingus.

Später können wir ebenso verblüfft verfolgen, wie wenig Aufhebens um eine Entjungferung gemacht werden kann, die auch im Nachhinein keine Reue oder ‚Strafe‘ nach sich zieht, und dass Chris pansexuell ist, wird auch nicht allzu stark markiert. Außerdem ist nicht alles zwischen Jungs und Mädchen gleich ein Drama, sondern manche sind einander einfach nur gute und loyale gemischtgeschlechtliche Freunde. Hier werden ganz schön viele Regeln des amerikanischen Coming of Age-Genres verletzt, auch dort, wo es um die Realisierung des Genres geht.

Und die Eltern? Schimpfen mit ihren Kindern, nehmen deren Handys weg und verteilen Hausarrest, haben aber weder unerfüllbare spießige Maßstäbe noch sind sie immer mit hochgezogenen Augenbrauen oder heruntergezogenen Mundwinkeln ‚enttäuscht‘, selbst wenn sie sagen, dass sie enttäuscht sind. Nachdem durch einen Fall von Cyber Mobbing herausgekommen ist, dass eine Schülerin an der Schule eine Affäre mit einem Lehrer hat, fragt Pulengs Mutter, ob es sich bei der Schülerin um sie handelt, und fügt hinzu: „Because if, I’d be disappointed of course, but we’ll figure it out, okay? Together. Look, I know that I haven’t spoken to you about sex in a while […].“ (s01e06, 14:20) Pulengs Mutter macht sich insgesamt berechtigte Sorgen um ihre Tochter im normalen elterlichen Ausmaß. Fikeles Oberklassen-Mutter scheint viel von ihrer Tochter zu erwarten, die nicht frei von Druck lebt, aber auch hier kann man das Verhalten durchaus nachvollziehen – wenngleich es Fikeles Mutter ist, die im Verdacht steht, die Entführung veranlasst zu haben und die Figur dadurch noch eine ganz andere Rolle spielt.

Die SchülerInnen feiern Partys, trinken Alkohol und konsumieren Drogen, aber dies wird weder als deviant noch als sonderlich gefährlich dargestellt, denn die gleichen SchülerInnen gehen auf eine gute Schule, sind gute SportlerInnen, schreiben für die SchülerInnenzeitung, interessieren sich für Umweltbelange und machen Musik. Umgekehrt kämpfen zwei SchülerInnen darum, SchülerInnensprecherInnen zu werden, ohne dabei StreberInnen zu sein. Engagement und sportliches oder intellektuelles Vermögen wird in der Serie nicht verbiedert und Hedonismus nicht verteufelt und/oder schwer bestraft. Ganz ohne Haken ist diese Anlage aber auch nicht.

Denn wir haben es bei einigen der Figuren mit verwöhnten Kindern reicher Eltern zu tun, die sich im doppelten Sinn des Wortes ohnehin schadlos alles leisten können. Während die eher unterprivilegierte Zama z.B. lediglich im Taxi auf dem Weg zu einer Party Alkohol trinkt, zückt die Schülerin Reece auf der Eliteschule schon morgens einen Flachmann (s01e02, 02:04). Ebendiese Schule will programmatisch ein Schmelztiegel für Kulturen, Ethnien und Klassen sein, lebt aber durchaus davon, dass ein paar superreiche Eltern Schulgelder und Spenden zahlen, was auch explizit thematisiert wird. Letztlich wird der Kriminalfall um die Entführung als ein Korruptionsfall aufgerollt, bei dem die Frage im Raum steht, wie weit man geht, wenn man es sich leisten kann. Der alte europäische literarische Topos, dass sich Adelige einen unsittlichen Lebenswandel erlauben, kommt in den Sinn, als eine Mitschülerin die Clique um Fikele als „royals“ bezeichnet (s01e02, 37:55).

Wendy ist diese Mitschülerin, die auf Missstände aller Art aufmerksam macht. Sie bezeichnet sich selbst als „champion for the underdog“ (s01e02, 4:04). Dabei macht sie zum einen auf die kolonialgeschichtliche Vergangenheit Afrikas aufmerksam. So wendet sie sich dagegen, „white male domination in ancient wars“ zu zeigen, als Schindlers Liste besprochen werden soll. Stattdessen solle man „Darwin’s impact on historical events close to home“ durchnehmen (s01e002, 06:08). „We need to know how the white man scrambled for our land.“ (s01e03, 31:59). Die Serie zeigt, dass Wendy zu Recht auf Rassismus aufmerksam macht, denn die weiße Lehrerin kann oder will Wendys Nachnamen nicht richtig aussprechen, und an anderer Stelle wird Puleng als „fucking Neanderthal“ beschimpft (s01e01, 20:52).

Viel häufiger als auf ethnische Fragen verweist Wendy aber auf Klassenzugehörigkeit, also z.B. dass ihre MitschülerInnen aufgrund des Vermögens ihrer Eltern privilegiert seien, und sie schießt sich mit dem Vorwurf nicht zu Unrecht, aber sehr penetrant gegen Fikele ein, die tatsächlich den Einfluss ihrer Eltern nutzt, um ihre Chancen für die Wahl ins Amt der Schulsprecherin zu erhöhen, das sie paradoxerweise anstrebt, um sich zu beweisen, dass sie auch ohne ihre Eltern Erfolg haben kann.

Fikele ist Teil einer problematischen Klasse, wird aber als individuelle Person ohne Abstriche als Sympathieträgerin gezeigt, die noch nicht einmal im schlimmsten Streit mit Puleng wirklich unverständlich oder unangemessen reagiert.

Wendy hingegen verkörpert mit ihrem berechtigten politischen Aktionismus ein Störelement, und sie wendet durchaus intrigante Mittel an, um sich durchzusetzen. Als Fikele davon genug hat, macht sie darauf aufmerksam, dass es sich bei Wendy immerhin um die Tochter der Landwirtschaftsministerin handele, die möglicherweise Steuergelder stehle. Ihr Engagement „does not make you belong to the people. That makes you a joke.“ (s01e03, 32:50).

Es ist ein Vergnügen, wie diese lockerleichte Serie der Komplexität gesellschaftlicher Probleme in einem bemerkenswerten Ausmaß gerecht werden kann. Aber nicht nur der Kriminalplot und diese beiläufig integrierten Diskurse machen die Serie Erwachsenen-tauglich, denn die Teenager werden oftmals nicht in einer Kinder- und Teenagerwelt gezeigt. Nur Pulengs Mittelklasse-Eltern sind oft zu Hause oder präsent. Ansonsten ist das Szenario weitgehend elternfrei, und dadurch, dass es hier zu keinen Reibungen der Generationen kommt, agieren die Teenager hin und wieder im Rahmen des Verhaltensspektrums Erwachsener, was dadurch unterstrichen wird, dass die Jugendlichen in einem noblen und nicht kindlich anmutenden Szenario situiert sind. Wie bereits erwähnt: Hochglanz bricht und verbindet hier alles.

Im Vergleich mit den üblichen Coming of Age-Serien führen die Teenager untereinander Gespräche, die man Erwachsenen zuschreiben könnte. Als Fikele erklärt, sie habe sich auf die Affäre mit dem Lehrer eingelassen, weil dieser ihr Stabilität in einer Zeit vermittelt hat, in der sie begonnen hat, ihr ganzes Leben zu hinterfragen, antwortet KB: „Is that why we never worked out? Because I’m not steady like that dick who couldn’t choose between a pregnant wife and a teenager?“ (s01e06, 09:44)

Dass existentielle Zweifel aufkommen, passt zum Coming of Age-Genre. Auch dass sich Jugendliche ernsthaft über tiefsitzende Ängste unterhalten.

KBs Reaktion ist aber insofern untypisch, als er Fikele als „teenager“ bezeichnet. Sehr selten würden Teenager sich selbst oder sich gegenseitig untereinander so bezeichnen. Hier scheint eine erwachsene Perspektive zum Ausdruck zu kommen, d.h. hier spricht weniger der Teenager, sondern ein Erwachsener mittels der Teenagerfigur über Teenager. Indem sich KB missbilligend über die emotionale Unreife des Lehrers erhebt, lässt er anklingen, was jedes Elternteil sagen würde: Die Affäre mag aus der Perspektive der Beteiligten ja einvernehmlich aussehen. Hier lebt aber ein Erwachsener seine eigenen Konflikte an einem unsicheren, abhängigen Teenager aus. Es gibt zahlreiche Dialoge, in denen die Kids derart aus der Rolle fallen.

Zuletzt sei betont, dass die Serie von ihren sinnlichen Eindrücken lebt. Von außergewöhnlich viel Musik begleitet, deren Text oft zur Handlung oder zum Szenario passt, werden schöne, interessante und stylishe Eindrücke von Südafrika vermittelt. Trotz aller sozialen Probleme, die anklingen, wird uns eine Vorstellung von Kapstadt präsentiert, die die Stadt ganz oben auf die Reiseliste rücken lässt: Hongkong, Singapur, London, Tel Aviv und Kapstadt oder auch in einer anderen Reihenfolge. So könnte sich jedenfalls die kosmopolitische Reise von Party zu Party gestalten.

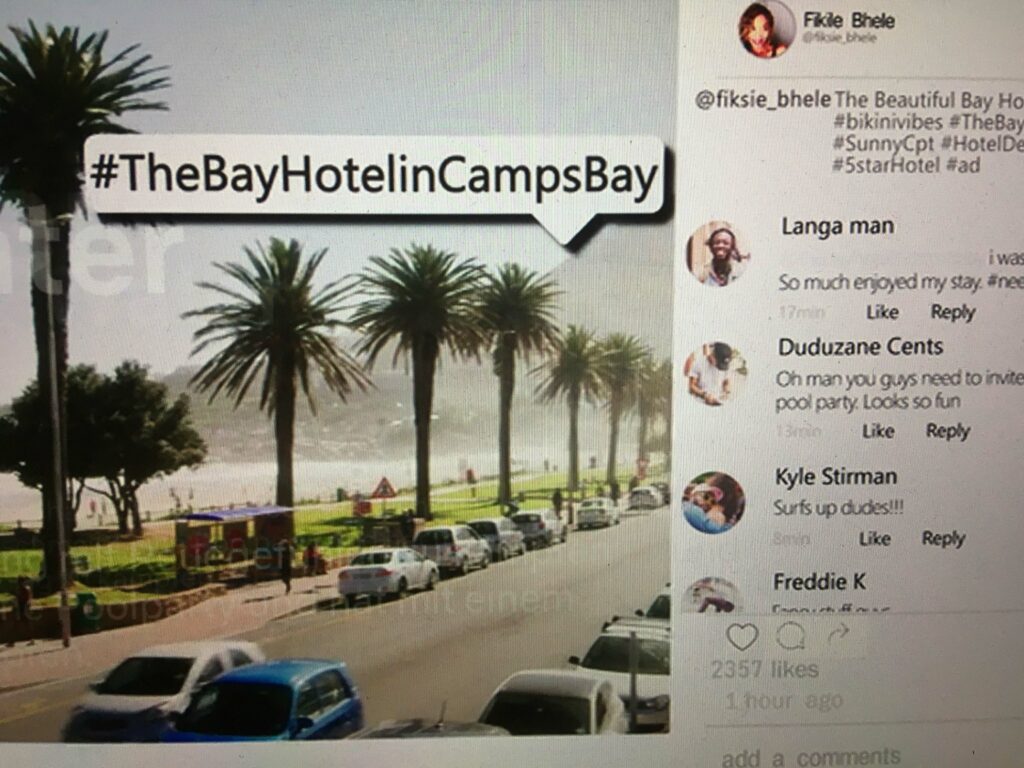

Besonders bemerkenswert ist eine Szene, in der Fikele für ein Hotel auf Instagram posiert und für den „content“ Geld erhält. Musik wird wiederum eingespielt, während der Lifestyle am Hotelpool in schnellen Schnitten gezeigt wird und sich die Kameraaufnahmen in Instagram-Bilder verwandeln – mit dem Hashtag des Namens des Hotels (s01e05, 27:50). Das Hotel gibt es wirklich. Aber der/die durchschnittliche Teenager dieser Welt wird an der Stelle nicht angesprochen, wird er oder sie sich das Hotel doch wohl eher nicht leisten können; und weil vielleicht auch die meisten Erwachsenen sich das nicht leisten können, sind fast alle ZuschauerInnen durch allseitige Exklusion aus dieser glänzenden Traumwelt gleichermaßen inkludiert.

Anmerkungen

[1] Z.B. besonders bissig: Jean Baudrillard: Die Agonie des Realen. Berlin 1978, S. 25.

[2] https://www.teenvogue.com/story/sex-education-queer-teen-shows

[3] Nun hatte die Figur des Nerds ja Hochkonjunktur in der Popkultur und diese bereits wieder hinter sich, aber in der männlichen Variante (Kohout, Annekathrin: Goodbye Nerds. Entwicklung einer Sozialfigur. In: Pop. Text und Kritik 8 (2019), S. 120-143).

[4] Freilich ist klar, dass es immer schon andere filmische Zentren gegeben hat und auch Märkte, die nicht so stark aus den USA importiert haben wie der europäische.

[5] http://www.filmstarts.de/nachrichten/18530955.html

Maren Lickhardt ist Assistenzprofessorin am Institut für Germanistik der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.