Ein Selbstgespräch

Ob Einzel- oder Onlinehandel, klein oder groß, lokal oder global, Discounter, Second Hand oder High Fashion, jeder Modehändler trifft die gleiche Unterscheidung zwischen Damen- und Herrenmode, und als Konsumenten eignen wir uns diese an. Warum fällt es uns so leicht, Mode geschlechtlich einzuordnen, warum so schwer, diese Ordnung zu hinterfragen? Wie kommt es, dass wir uns so sehr scheuen, die letztlich imaginäre Grenze zwischen Damen- und Herrenabteilung zu überschreiten? Aus der Beobachtung meiner eigenen Angewohnheit, mich beim Bekleidungskauf oder Stadtbummel stets an die Herrenabteilung zu halten und mit der Damenabteilung weit mehr als die Hälfte des verfügbaren Angebots komplett auszublenden, entstand ein Forschungsinteresse, das zu der Arbeit mit dem Titel »Escaping Genderism« führte. Wie der Titel verrät, geht es mir um die Frage, ob es möglich ist, der Zuschreibung von Eigenschaften aufgrund des biologischen Geschlechts zu entkommen. Ich setze mich im weitesten Sinne mit Geschlechterrollen in der Mode auseinander, hinterfrage sie und versuche, sie zu dekonstruieren. Es geht um eine Analyse der bestehenden Verhältnisse, einen Wechsel der Perspektive und einen Versuch der Befreiung, der Emanzipation durch Ambivalenz.

Neben der inhaltlichen Fragestellung beschäftigt mich aber auch die Frage, wie ich meine Arbeit vermitteln kann, wie ich sie formal so gestalten kann, dass mein Vorgehen sich in ihr widerspiegelt. Mir geht es in dieser Arbeit nicht um die Lösung eines Problems, um einen linearen Prozess mit klarem Ziel. Ich untersuche nicht eine bestimmte Fragestellung, ziehe daraus meine Schlüsse und lasse diese dann in einen Vorschlag einfließen, der die Lösung des Ausgangsproblems verspricht. Die Unmöglichkeit der Lösung und die Schwierigkeit, ein Problem zu unterstellen, wo Phänomen der bessere Ausdruck ist, sind fundamentale Voraussetzungen für mein Vorgehen. Das Thema gibt bereits vor, dass ich mich in einem Feld zwischen zwei Polen bewege, die ich zu dekonstruieren versuche, ohne sie auszulöschen. Ich stoße fortwährend auf begriffliche Schwierigkeiten, auf Zuschreibungen, die ich als solche entlarven und dennoch nutzen muss. Ich bewege mich in einem Feld, das ständiger Erklärungen, Nachfragen, Abwägungen bedarf. Daher formuliere ich meine Arbeit nicht als linearen Aufsatz, sondern als fiktives Gespräch zwischen zwei nicht näher definierten Figuren. Ich vertrete sowohl die fragende als auch die antwortende Partei und entwickle dadurch ein diskursives Format, das mir die Möglichkeit gibt, Gedanken zu prüfen und Zwischenfragen zu stellen. Ich gliedere die Diskussion dabei in mehrere Kapitel und führe eine Art Interview mit mir selbst, bei dem ich stets suchend bleibe. Ich lege meine Beobachtungen, Analysen, Thesen und Schlussfolgerungen also nicht dar, sondern ich diskutiere sie.

Einleitung

Escaping Genderism, was heißt das eigentlich?

Der Titel bezieht sich auf ein Gefühl der Eingesperrtheit in Erwartungen (in diesem Fall Erwartungen, wie ich mich zu kleiden habe), die an mich aufgrund meines Geschlechts gestellt werden, und zwar nicht von außen, von dritten, sondern vor allem von mir selbst. Ich wollte also untersuchen, woher dieses Gefühl kommt, warum ich an der fehlenden Vielfalt der Herrenmode verzweifle, anstatt im Modegeschäft den halben Schritt weiterzugehen und mich in der Damenabteilung umzusehen, wo diese Vielfalt durchaus vorhanden ist. Ich frage mich: Warum fällt es so schwer, das Konzept der binären Geschlechteraufteilung in der Mode in Frage zu stellen?

Ist es denn überhaupt notwendig, die Zweigeschlechtlichkeit der Mode in Frage zu stellen? Im Grunde ermöglicht doch gerade die Geschlechterzuweisung überhaupt erst das Ausbrechen aus dieser Zuweisung.

Wie Ihre Frage zeigt, wird schon in diesem ersten Ansatz deutlich, auf welche Probleme eine solche Auseinandersetzung mit dem System der Zweigeschlechtlichkeit stößt: Sie beruft sich zwangsläufig zu einem gewissen Maße auf Unterstellungen, die nur schwer zu umgehen sind.

Mode operiert als gesellschaftliches Phänomen mit Kategorien, die in der Gesellschaft bereits vorhanden sind, und reagiert gewissermaßen auf Randbedingungen, wie zum Beispiel Vorstellungen von Geschlechtern und Geschlechterrollen. Woraus entstehen diese Vorstellungen, worauf berufen sie sich, wie fest sind sie und wie sind sie eigentlich verteilt?

Michel Foucault beschreibt das Konzept der Sexualität und damit auch der Formierung einer binären Geschlechterordnung als Resultat eines Machtdispositivs. Gesellschaftliche Geschlechterrollen entstehen aus einer Vielzahl von Faktoren, die sich in einem Diskurs bündeln, welcher durch Quasigesetze begrenzt und definiert wird. Quasigesetze, weil sich aus der Diskussion über Geschlechterrollen diese Rollen erst entlang aus Erfahrung gewonnener Gewissheiten konstituieren.

Nochmal: Wer konstituiert was?

Gehen wir davon aus, dass Geschlechterrollen keine biologischen Ursachen haben, dass Menschen also nicht aufgrund ihres biologischen Geschlechts beispielsweise schlechter rechnen oder einen Beruf ausüben können. Dennoch gibt es gewisse Rollenbilder, es wird an Menschen aufgrund ihres Geschlechts die Erwartung gestellt, Karriere zu machen oder grundsätzlich Hemd und Hose zu tragen. Diese Rollenbilder sind aber nicht vorbestimmt, sie sind nicht ‚natürlich‘ – wobei der Begriff der Natürlichkeit mit Vorsicht zu verwenden ist –, sondern sozial konstruiert. Nun könnte man fragen: Wer hat‘s erfunden? Niemand. Geschlechterrollen sind wie alle gesellschaftlichen Rollenbilder keine Erfindung, sie entstehen erst dadurch, dass über sie nachgedacht wird. Erst wenn ich über das Geschlecht eines Menschen spreche, wird es zu einem Kriterium, das ich nach gewissen Maßstäben beleuchten und zu Rate ziehen kann. Die Rolle der Frau ist also nicht irgendwo festgehalten und definiert. Sie existiert erst, wenn ich nach ihr frage und sie konstituiert sich aus Quasigesetzen, Regeln oder Traditionen – Gewissheiten also, die nicht überprüft werden und nicht überprüft werden müssen, weil Annahmen notwendige Voraussetzung für Kommunikation sind. Diese Gewissheiten erscheinen als Naturgesetze und berufen sich auf als wahr angenommene Grundsätze. In diesem Fall sind das bestimmte biologisch essentialisierte Vorstellungen von Mann und Frau.

Es sind also Grundsätze, die aus der Annahme entstehen, dass Mann und Frau die einzigen biologischen Geschlechter sind und dass es eine elementare Unterscheidung zwischen diesen Geschlechtern gibt, die auch Konsequenzen für die sozialen Eigenschaften von Menschen haben.

Richtig. Biologisch mag zwar suggerieren, es gebe eine wissenschaftliche Faktenlage und diese wäre gleichbedeutend mit einer natürlichen Wahrheit, auf der Geschlechterrollen basieren, jedoch ist zum einen die wissenschaftliche Faktenlage bezüglich der klar getrennten Zweigeschlechtlichkeit alles andere als eindeutig und zum anderen spielt das genetische Geschlecht für die Ausübung und Zuweisung von Eigenschaften und Stereotypen keine Rolle. Die Zuweisung von Geschlechtern ist erst dann notwendig und geschieht erst dann, wenn über Geschlechter verhandelt wird oder um es mit Teresa de Lauretis zu sagen: »The representation of gender is its production« (de Lauretis 1987, 3) Daraus folgt als erste Grundannahme: Zuweisungen innerhalb eines Dispositivs sind immer arbiträr. Sie geschehen nicht aufgrund von Naturgesetzen, sondern aufgrund beweglicher Setzungen, die ständig neu verhandelt werden.

Das heißt alle Zuweisungen innerhalb eines Dispositivs sind willkürlich – angefangen bei der Trennung in zwei Geschlechter.

Genau. Aus der ersten Annahme ergibt sich direkt die zweite Grundannahme, dass auch die Trennung in zwei Geschlechter willkürlich ist. Sie geschieht nicht aufgrund von natürlichen Eigenschaften, sondern entlang beweglicher Grenzen innerhalb des Sexualitätsdispositivs. Erst aus dieser willkürlichen Trennung entsteht die Notwendigkeit, die jeweiligen Kategorien mit Eigenschaften auszukleiden bzw. bestimmte Eigenschaften darauf zu projizieren.

Männlichkeit und Weiblichkeit sind also kollektive Projektionen?

Sie sind Konsequenz einer willkürlichen Grenzsetzung. Gleichwohl werden sie aber durch den Diskurs, der sie entstehen lässt, verstetigt und so zu eigenen Scheinakteuren. Die Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, derer wir uns bedienen, um über Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen zu können, bewirken, dass wir über sie als inhärent Getrenntes sprechen, obwohl diese Trennung gerade nicht aus einem Wesen des Mannes und einem Wesen der Frau erwächst, sondern umgekehrt erst durch die Trennung ein solches Wesen von Mann und Frau unterstellt werden muss.

Und wie entkommen wir diesem Problem?

Wir stecken tatsächlich in einem Dilemma. Dieses Dilemma aufzulösen – sofern es überhaupt möglich sein sollte –, soll aber nicht Thema und nicht Ziel dieser Analyse sein. Dennoch muss es als solches benannt werden, denn jede Betrachtung, auch diese Analyse, muss sich in gewisser Weise der Stereotype bedienen, die sie eigentlich hinterfragen möchte. Umso wichtiger ist es, das Dilemma nicht einfach auszublenden, sondern anzuerkennen. Wenn wir also im Folgenden, egal ob implizit oder explizit, über Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen oder über Mann und Frau, müssen wir die Diffusität dieser Begriffe mitdenken, ohne sie jedes Mal zu erwähnen.

Welche Grundannahmen müssen wir noch beachten?

Die dritte Grundannahme ist eigentlich eine Schlussfolgerung aus den ersten Annahmen: Die Willkürlichkeit der Unterscheidung zwischen Mann und Frau und die Willkürlichkeit der Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit machen Geschlechterbilder und -rollen beweglich. Da sie Setzungen sind und nicht auf einer Natur der Dinge beruhen, stehen sie im Austausch mit den Realitäten, die sie hervorbringen, durch die sie aber wiederum beeinflusst, verschoben oder sogar aufgelöst werden können. Sie sind nie definiert, sondern entstehen beständig neu und werden immer wieder verhandelt, abgeglichen und verworfen. Weil sie keine Essenz haben, keine innere Wahrheit besitzen, keine grundsätzliche Aussage treffen können, bleiben sie nur scheinbar gesetzte Grenzen, die aber immer im Prozess des Setzens verweilen. Dieses immer wieder neue Setzen, das ständige Verschieben und Verhandeln von Geschlechterordnungen und Geschlechterhierarchien lässt sich am besten ablesen an den Erfolgen feministisch emanzipatorischer Bewegungen der jüngeren Geschichte.

Wir sind also nicht als Mann oder Frau determiniert, sondern haben Möglichkeiten, dem Stereotyp nicht zu entsprechen und tun es in aller Regel auch nicht oder zumindest nicht vollständig. Wir erleben ja auch gerade eine Phase eruptiver Veränderungen der Geschlechterrollen und -gewissheiten. Feministische und LGBTQ-Bewegungen erzielen zunehmend Erfolge in der Veränderung der Wahrnehmung und Beurteilung von Geschlecht und Geschlechterrollen. Wie aber schlägt sich das in der Mode nieder? Ist sie nicht als Avantgarde zu verstehen, als Gradmesser, der nicht nur auf gesellschaftliche Verhältnisse und öffentliche Diskussionen reagiert, sondern ihnen Ausdruck verleiht, noch bevor sie geführt werden?

Als Konsequenz der Grundannahmen stellt sich als eine zu untersuchende Problemstellung auch die Frage: Ist das Festhalten der Modeindustrie, der Modeschaffenden und des Modehandels an einem binären Geschlechtermodell, das sich auf eine klare Zuweisung von Geschlechteridentitäten beruft und maßgeblich daran beteiligt ist, diese zu konstruieren, nicht als Verlust ebendieses Avantgarde-Status zu lesen? Die übliche Trennung in Damen- und Herrenmode folgt nicht der „Natur des Mannes“ und der „Natur der Frau“, wie auch immer diese begriffen werden. Auch sie ist willkürlich. Gleichzeitig ist Kleidung ein wesentliches Merkmal, anhand dessen Männlichkeit und Weiblichkeit kommuniziert und erkannt werden.

Uneindeutige Bekleidung veruneindeutigt auch das wahrgenommene Geschlecht. Gerade hier liegt also ein Potenzial, durch Mode die Eindeutigkeit binärer Geschlechtertrennung zu unterwandern und damit eine gesellschaftliche Realität abzubilden, die in der festen Trennung zwischen Männer- und Frauenkleidung kaum Ausdruck findet. Während die Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit sich zunehmend verschieben, bleibt die Mode in ihrem kommunikativen Potenzial unerschlossen, bleibt verfestigt in einem stereotypischen Bild, das keine Gültigkeit mehr besitzt. Es entsteht eine künstliche Trennung, die nicht den Setzungen innerhalb des Sexualitätsdispositivs entspricht und dadurch einen Konflikt erzeugt.

Was genau meinen Sie mit Konflikt?

In einem System, das seine Stabilität zunehmend aus der Möglichkeit des Uneindeutigen schöpft – und einer kollektiven gegenseitigen Übereinkunft über diese Möglichkeit –, aus der Möglichkeit des Individuums, seine Identität nicht als prädestiniert, nicht als notwendigerweise konsistent zu verstehen, sondern als fragmentiert und hybrid, muss die Kommunikation durch Mode an einer biologistisch prädestinierten Identitätsbildung festhalten, die durch Widersprüche instabil wird.

Wir haben es also mit instabilen Identitäten zu tun, die daraus entstehen, dass sie ihren Facettenreichtum oder ihre Inkonsistenz nicht kommunizieren können. Können Sie noch einmal genauer erklären, welche Widersprüche zu dieser Instabilität führen?

Besonders gut lassen sich solche Widersprüche und deren Auswirkungen an der aktuellen Diskussion über zweigeschlechtlich getrennte Toiletten zeigen. Jack Halberstam sagt: „Obwohl die Toilettenzeichen scheinbar dazu dienen, Unterschiede, die bereits existieren, zu bestätigen, erzeugen diese Zeichen in Wirklichkeit Identifizierungen innerhalb der konstruierten Kategorien.“ (Halberstam 2012, 187) Geschlechteridentitäten, die in irgendeiner Form uneindeutig sind, nicht mit dem biologischen Geschlecht kongruieren oder nicht nach dem stereotypischen Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit in eine Kategorie eingeordnet werden können, werden demnach zwangsläufig sanktioniert. Sie erzeugen einen Bruch mit der Vorstellung von der Natürlichkeit binärer Geschlechtersysteme. Sie wirken destabilisierend und führen letztlich zu den Eruptionen in der Genderdebatte, die Sie ja bereits angesprochen haben. In der Heftigkeit der Reaktionen auf die Toilettendebatte im Zuge der Emanzipationsbewegung von Transmännern und Transfrauen zeigt sich, welch enormes Konfliktpotenzial Uneindeutigkeit in einem von Eindeutigkeit abhängigen System birgt. Die Einführung einer neuen Kategorie – in diesem Beispiel einer Toilette für Transmenschen – kann diesen Widerspruch kaum aufheben, da auch ein System mit drei Kategorien auf Eindeutigkeit beruht, zumal Transmenschen eben gerade nicht als eine Art drittes Geschlecht gesehen werden können.

Was die Toiletten betrifft, kann ich gut nachvollziehen, was Sie meinen. Den Zusammenhang mit Mode müssen Sie aber noch einmal herausstellen.

Das Beispiel der Toilettendebatte lässt sich direkt auf die Mode übertragen, wo es bereits viele Ansätze der Unisexmode gibt. Aber auch sie führt nicht zu einer Auflösung der Damen- und Herrenmode, sondern wird lediglich zusätzlich angeboten. Unisexmode ist sozusagen einfach für beide im System noch immer dominanten Geschlechter freigegeben. Das Problem mit der Uneindeutigkeit wird damit aber gar nicht verhandelt. Selbst wenn Unisexmode ihr Versprechen einlösen könnte, die Kategorien männlicher und weiblicher Mode vollständig aufzulösen, würde sie lediglich eine Art Eindeutigkeit der Uneindeutigkeit schaffen, die es beispielsweise Transmenschen nicht ermöglichen würde, durch das Zitieren eindeutig konnotierter Mode, Uneindeutigkeit zu kommunizieren. In gewisser Weise verstärkt also Unisexmode die essentialistisch biologistische Sicht auf Geschlechterzugehörigkeit, da sie zum Ziel hat, das soziale Geschlecht aufzulösen und damit einzig die biologistische Zuweisung von Geschlechtern ermöglicht.

Es gibt also ein Defizit der Mode, Uneindeutigkeit zuzulassen?

Um die willkürliche Setzung der Geschlechtergrenzen und die daraus resultierenden Bilder von männlicher und weiblicher Mode beweglicher zu machen, bedarf es eines anderen Ansatzes, einer veränderten Praxis im Umgang mit der Geschlechtertrennung. Diesen Ansatz könnte man als Genderhybridität bezeichnen, die sowohl in Opposition steht zur binär nach Geschlechtern getrennten Fast-Fashion als auch zur Differenzen negierenden Unisexmode. Sie wäre eine Mode, die weder die bestehende Ordnung als natürliche betrachtet noch deren totale Auflösung fordert; die also bewegliche Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit zulässt, ohne die grundsätzliche Existenz von Projektionen von Weiblichkeit und Männlichkeit abzulehnen. Sie müsste die Möglichkeit bieten, weiterhin Unterschiede darzustellen, ohne diese zu essentialisieren. Es wäre also eine Mode, die eine Gleichstellung und Vermischung zwischen den Geschlechtern nicht durch Ergebnisgleichheit, sondern durch Chancengleichheit repräsentiert. Sie würde Geschlechter nicht auflösen, sondern jedem Individuum egal welchen Geschlechts die gleichen Möglichkeiten geben, sich der Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu bedienen und damit uneindeutig zu bleiben.

Der Gedanke der Genderhybridität als Ansatz zur Gestaltung von Mode stützt sich auf Gertrud Lehnerts Ausführungen in »Ist Mode Queer« (Lehnert 2016) über queere Mode/-körper am Beispiel der Modeschöpfungen und -inszenierungen Alexander McQueens. Dessen Entwürfe zeigen nach Lehnert »uneindeutige Zwischenzustände – Übergänge, Metamorphosen« zwischen Natur und Artefakt (ebd., S. 25). Analog könnten metamorphotische Zwischenzustände zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen Fantasien beflügeln, die eine Bewegungsfreiheit zwischen den Geschlechtern eröffnen. Das Hybride wäre dabei vom Fluiden darin zu unterscheiden, dass es nicht einen unendlichen, da nicht definierbaren, Zwischenraum füllen muss, sondern eine direkte und zugleich bewegliche Verbindung zwischen zwei Dingen schaffen kann.

Mode als Praxis

Vielleicht können wir noch einmal genauer darauf eingehen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Mode reden.

Mode bezeichnet nicht einfach Kleidung oder Anziehsachen. Sie umfasst im strengen Sinne mindestens auch Körperpraktiken wie das Frisieren oder Schminken. Im weiteren Sinne reicht sie aber weit über das, was wir gemeinhin als Modeindustrie und -konsum bezeichnen würden hinaus. Mode bezeichnet vielmehr eine gesellschaftliche Praxis, in der sich Trends, im Sinne von Vorbildern für die Kommunikation mit anderen Menschen und auch mit sich selbst, ausbilden.

Ist Mode eine Art Sprache?

Mit Kommunikation meine ich nicht Sprache – obgleich auch Sprache oder vielmehr der Gebrauch von Sprache Moden unterworfen ist – sondern jeden kommunikativen Akt, jede Handlung, mit der ein Mensch mit einem oder mehreren anderen oder mit sich selbst kommuniziert. Nun scheint dieser sehr weitreichende Modebegriff kaum greifbar und wenig geeignet für eine Analyse der zweigeschlechtlichen Kleiderordnung. Dennoch ist es mir wichtig, die Definition zunächst weit zu fassen, um sie im Folgenden gezielt einzugrenzen: Wenn ich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs von Mode spreche, beschränke ich mich auf die Bezeichnung von Praktiken und Prozessen, die mit dem Produzieren, Konsumieren, Tragen und Rezipieren von Anziehsachen zusammenhängen, im engeren Sinne also mit der Modeindustrie als Bekleidungsindustrie, mit dem Modejournalismus als Bekleidungsjournalismus und dem Modekonsum als Bekleidungskonsum.

Wir sprechen also im Grunde über Phänomene, die mit dem Bekleiden zusammenhängen. Warum sagen wir dann Mode und nicht einfach Bekleidung, wenn letzteres doch viel klarer definiert scheint?

Wir sprechen nicht einfach über das Bekleiden, da sich aus dem bloßen Umhüllen des Körpers mit Anziehsachen keine geschlechterspezifische Praktiken erklären lassen. Dass Menschen sich bekleiden mag zwar funktionale Ursachen haben (z.B. Schutz vor Witterung). Wie sie sich bekleiden ist jedoch mit Bedeutungen verknüpft und somit eine Praxis der Mode. Mode ist in diesem Fall also ein Konstrukt aus Bedeutungen, die ständig neu verhandelt werden. In Bezug auf die Repräsentation von Geschlechtern durch Bekleidung, sind der Mode Bedeutungen eingeschrieben, die eine Zuordnung in entweder männlich oder weiblich erfordern. Gleichzeitig wird durch die derzeit gängigen Modepraktiken, die Zuordnung von Geschlecht über Bekleidung essenziell für die Ausprägung einer Identität.

Muss eine Identität denn zwangsläufig immer über ein Geschlecht definiert werden? Modepraktiken könnten doch genauso gut an der Ausbildung ungeschlechtlicher Identitäten mitwirken.

Zunächst ist eine Identität nichts, was man als Individuum ausbildet und dann eins zu eins an die Außenwelt kommuniziert. Sie ist ein Zusammenspiel aus inneren und äußeren Bewegungen, Beurteilungen, Zuweisungen. Sie ist nicht nur nicht unbeeinflusst, sondern maßgeblich geprägt davon, dass sie gelesen wird. Identität wird dabei immer auch als Geschlechteridentität gelesen. Ein Individuum kann über sich selbst nicht kommunizieren, ohne dass seine Geschlechteridentität gelesen wird und diese Kommunikation geschieht notwendigerweise. Das heißt, man kann nicht keine Aussage über die eigene Geschlechteridentität treffen, ganz egal, wie man sich bekleidet. Um es mit Paul Watzlawick zu sagen: Man kann nicht nicht kommunizieren (Watzlawick 1969, 2.24 S. 53).

Worin genau liegt also diese Macht der Mode, die aus Bekleidung ein kommunikatives Medium macht, ihr Bedeutungen zuschreibt?

Nach Gertrud Lehnert entsteht Mode erst im Handeln und ist dadurch stets beweglich (vgl. Lehnert 2004, S. 270). Sie besteht im ständigen Wandel, in einem prozesshaften Zustand der Konstruktion und Dekonstruktion von Bedeutungen (vgl. Scholz 2016, S. 173). „Wichtig ist der Prozess der Inszenierung selbst, in dem das Spiel mit den Bedeutungen seine eigene Fiktionalität und Vergänglichkeit zur Schau stellt.“, sagt Lehnert (Lehnert 2003, S. 224). Mode ist also immer in einem Prozess und kann nie fest bestimmt werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Mode ist ihre Vergänglichkeit. Sie erlangt nur dadurch Gewicht, dass sie sich selbst – und die Bedeutungen, die sie konstruiert – dekonstruiert, verändert und neu konstruiert. Ihre Prozesshaftigkeit, die ihr zu eigen ist, weil sie nicht auf natürlichen Regeln beruht, sondern durch Gesellschaft erzeugt wird, lässt sie nur dann existieren, wenn sie immer im Entstehen bleibt. Die verschiedenen Akteure der Modewelt (Gestalter, Industrie, Konsument usw.) sind daher einem ständigem Wandel unterworfen, nutzen und beeinflussen diesen aber auch selbst, indem sie Praktiken prägen, aus denen Moden hervorgehen. Was zur Mode wird, unterliegt zwar zum Teil schwer oder gar nicht vorhersagbaren gesellschaftlichen Entwicklungen, ist aber beeinflusst von eingeübten Ritualen, durch die Mode und durch die über Mode kommuniziert wird. Zu diesen Ritualen gehören beispielsweise die Modeschauen der Haute Couture und deren Rezeption durch den Modejournalismus, aber auch die Institution der Haute Couture und des Modejournalismus selbst als Akteure mit einer gewissen Macht über die Deutung von Anziehsachen.

Man kann also sagen, dass die Haute Couture eine Machtposition in der Mode einnimmt. Diese Machtposition ist aber nicht unanfechtbar. Die Fast-Fashion-Industrie setzt mit ihren globalen Discountermarken ja auch eigene Trends, beschäftigt teilweise hoch dotierte Designer und kupfert nicht nur beim Mode-Establishment, um es mal populistisch zu formulieren, ab. Findet hier auch eine Verschiebung der Machtverhältnisse statt und begründet sich darin vielleicht auch der von Ihnen diagnostizierte Verlust des Avantgarde-Status der Mode?

Die historisch gewachsene Position der Haute Couture macht sie zu einem der wichtigsten Taktgeber und ihre Modeschauen zu einem Gradmesser für Veränderungen der durch Mode konstruierten Bedeutungen. Ihr Einfluss auf den intellektualisierten Modediskurs ist weiterhin enorm, allerdings hat sie durch den Aufstieg der Fast-Fashion kaum noch Berührungspunkte zu den Lebensrealitäten eines Großteils der Modekonsumenten, dem sogenannten Mainstream. Der von der Fast-Fashion angetriebene, schnelle Verfall von Bedeutungen und Wertzuschreibungen bestimmter Kleidungsstile begünstigt eine zunehmende Fragmentierung des umfassenden Modebegriffs in zielgruppenorientierte Mikromoden, die trotz ihrer teilweise globalen Verbreitung kaum übergreifende, über diese Zielgruppen hinausgehende Bedeutungen konstruieren können. Umso deutlicher scheinen dadurch diejenigen Merkmale hervorzutreten, die weiterhin gruppenübergreifend erkennbare Unterscheidungen und Kategorisierungen ermöglichen. Eines dieser Merkmale ist das Geschlecht. Und hier zeigt sich deutlich, welches Defizit wir in den kommunikativen Möglichkeiten mit zeitgenössischer Mode haben. Sie wird immer ungeeigneter, um mit ihr über den Rand einer eng abgesteckten Gruppe hinaus zu kommunizieren und ruft außerhalb dieser Gruppe Irritationen hervor, die eine Art Kommunikation des Nicht-kommunizierens begünstigen. Eine Kommunikation also, die vor allem aus der Selbstbestätigung von Vorurteilen und Stereotypen besteht.

Es steht also schlecht um die kommunikative Kraft der Mode. Gibt es denn überhaupt noch Mode, wenn sie nicht mehr effektiv und gruppenübergreifend kommunizieren kann? Ist es dann nicht etwas ganz anderes?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Mode kommuniziert ja auch nicht selbst, sondern sie ist ein Medium und wird von uns genutzt, um über uns und mit uns zu kommunizieren. Ein zunehmendes Defizit in der Lesbarkeit ist weniger ein Fehler des Mediums, als ein Problem derjenigen, die mit diesem Medium kommunizieren. Insofern stützt diese Beobachtung meine Annahme, dass die Praxen der Mode entscheidend dafür sind, was Mode ist und wie mit ihr kommuniziert werden kann und dass diese Praxen verändert werden können und sich auch stetig verändern.

Mode und Körper

Medien ver- und übermitteln. Mode als Medienpraxis zu deuten heißt demnach auch, das Zusammenspiel zwischen dem Körper und seiner äußeren Wahrnehmung in den Blick zu nehmen. Würden Sie denn auch sagen, dass die Praxis des Körper-Bekleidens auch eine des Bekleidung-Verkörperlichens ist?

In der Kategorisierung von Bekleidung in Damen- und Herrenmode schwingt immer auch die Behauptung eines definitiven und einseitigen Bezugs zwischen Bekleidung und Körper mit. Die körperlichen Voraussetzungen – in diesem Fall das biologische Geschlecht – determinieren, aus welcher Kategorie ein Individuum seine Bekleidung wählen kann. Es wird demnach suggeriert, dass die körperlichen Voraussetzungen, noch bevor es überhaupt zur Sozialpraxis des Bekleidens kommt, bestimmen welche Art von Kleidung auf diesen Körper passt. Hier zeigt sich das Dilemma der Kommunikation von Geschlecht über Bekleidung: Das was wir tragen, verhüllt unseren Körper. Die suggerierte Einseitigkeit oder vielmehr Richtung des Verhältnisses zwischen Mode und Körper – also, dass der Körper bestimmt, welche Mode ihn verhüllen kann – ist ein Irrtum. In ihrer Funktion als Verhüllendes Element prägt Mode maßgeblich, wie Körper im privaten sowie im öffentlichen Umfeld wahrgenommen werden. In dem Sinne wird Bekleidung immer auch verkörperlicht, wenn sie auf einen Körper trifft. Umgekehrt wird der Körper nicht nur bekleidet, sondern er tritt in eine Wechselwirkung mit der Kleidung. Mode und Körper bedingen sich gegenseitig.

Mode und Körper gehen eine hybride Beziehung ein, könnte man sagen. Sie schaffen gemeinsam ein gänzlich neues Bild, das Elemente der Körperlichkeit darstellt, aber eben auch nicht oder verändert darstellt. Gemeinsam sind Körper und Kleid mehr als die Summe ihrer Teile, um es mal poetisch zu formulieren. Im Grunde ist es ja dieses Verhältnis, das besonders gut im Transgenderbereich zu beobachten ist, wo Mode offensiv eingesetzt wird, um ein anderes Körperverständnis zu kommunizieren, als die rein biologische Körperlichkeit ermöglicht.

Mode und Körper oder Modekörper sind hybrid. Das gilt nicht nur im Transgenderbereich, ist dort aber vielleicht sichtbarer. Eine Transfrau hat die biologischen Merkmale des männlichen Geschlechts, kann aber durch Mode, auch ohne geschlechtsverändernde Operationen, ihren Körper als weiblich darstellen. Hier wird besonders deutlich, wie stark Mode und Körper miteinander in Austausch treten. Das Kleid einer Transfrau ist nicht etwa ein Kleid an einem Männerkörper, sondern gemeinsam bilden Kleid und Körper einen Modekörper, der eine eigene Geschlechteridentität kommuniziert.

Sie verwenden den Begriff Modekörper. Was genau meinen Sie damit? Sie haben am Anfang unseres Gesprächs ja schon einmal angedeutet, dass Ihre Auffassung des Begriffs von Gertrud Lehnert geprägt ist und eine wichtige Rolle für Ihre Überlegungen zur Genderhybridität gespielt hat.

Gertrud Lehnert beschreibt mit dem Begriff des Modekörpers »[e]ine Amalgamierung von Körper und Kleid zu einer Einheit […], [die] sich also weder nur im Rekurs auf den biologischen Körper (als dem vermeintlich ›Eigentlichen‹, ›Natürlichen‹) noch nur in Bezug auf die Kleidung (als der vermeintlichen ›Oberfläche‹ oder auch der ›zweiten Haut‹) verstehen lässt.« (Lehnert 2016, S. 19). Der Modekörper ist also ein hybrider Körper, der als eigenständiger Akteur auftritt und sich in der Wechselwirkung zwischen dem Individuum selbst und anderen Menschen, die es wahrnehmen, konstituiert. Er ist nicht statisch, sondern in einer Form der Autopoiesis als ständig beweglich, in einem dynamischen Entstehungsprozess zu begreifen. In dieser Hybridität, dem nicht dingbar sein, entsteht im Zusammenspiel zwischen Mode und Körper ein Element, das nicht als das eine oder andere wahrgenommen wird, sich aber auch nicht im Wahrgenommenen erschöpft. Der Vorteil des Begriffs des Modekörpers ist, dass er eine Möglichkeit bietet, die Wirkung von Mode und Körper sowohl nach innen als auch nach außen zu betrachten und zu erklären, ohne sich zwangsläufig auf eine Identität zu berufen, die immer unter dem Verdacht steht, etwas Authentisches zu sein, ein innerer, wahrer Kern.

Nun mag der Begriff des Modekörpers zwar gut geeignet sein, um über Phänomene der Mode und ihre Wirkungen zu sprechen, allerdings ändert er ja nichts an einem gewissen gesellschaftlichen Zwang, sich geschlechterkonform zu kleiden. Besonders Transmenschen werden ja doch oft als verkleidet wahrgenommen, ihr Modekörper also nicht als solcher gesehen, sondern disqualifiziert als eine bloße Hülle, eine Lüge sogar. Die Existenz eines Modekörpers schützt also nicht vor gesellschaftlichen Sanktionen.

Es ist falsch von einem gesellschaftlichen Zwang in Bezug auf Geschlechterkonformität zu sprechen. Es ist vielmehr ein grundsätzlicher Anpassungsdruck vorhanden, der teilweise in Gestalt eines Zwangs auftritt. Es entsteht, vor allem in der Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse, der Eindruck oder eher die Versuchung, bestimmte Phänomene mit einem Zwang zu erklären, der von der Gesellschaft ausgeht und auf das Individuum wirkt. Der Anpassungsdruck ist aber nicht von außen oder von einer bestimmenden Instanz, die sich Gesellschaft nennen könnte, dem Individuum auferlegt, sondern ist im Individuum selbst, das gesellschaftlich teilhaben möchte und muss, angelegt. Das Individuum ist in einer liberalen Gesellschaft also nicht gezwungen, sich konform zu kleiden, es finden ja sehr bewusst nonkonformistische Bekleidungspraxen statt. Diese Praxen sind aber mit mehr oder weniger starken Sanktionen durch die Mehrheitsgesellschaft verbunden.

Wer ist denn die Mehrheitsgesellschaft? Wer sanktioniert nicht konformes Verhalten?

Wer denn nun sanktioniert ist eine schwierige Frage. Die Gesellschaft als Akteurin ist ein Konstrukt, das allzu leicht dazu verleitet, ihm Intentionen zu unterstellen. Innerhalb einer Gesellschaft, die sich aus vielen Individuen zusammensetzt, existieren verschiedenste Beziehungen zwischen Individuen, zwischen Gruppen von Individuen und zwischen Individuum und Gesellschaft. Es entstehen »Regeln des Zusammenlebens«, also mehr oder weniger Gesetze und moralische Übereinkünfte. Der Sanktionierende ist also hier ein in höchstem Maße diffuser Akteur, der erst durch die sanktionierenden kommunikativen Handlungen von Individuen Gestalt bekommt. Kleide ich mich als biologischer Mann z.B. in einem Cocktailkleid, werde ich in der Öffentlichkeit angestarrt, im Büro vielleicht im harmlosesten Fall von meiner Vorgesetzten nach Hause geschickt, um mich umzuziehen und werde so sanktioniert, ohne dass es einer definierten Instanz bedarf, die diese Sanktionen anordnet.

Der Modekörper zerbricht also sozusagen, wenn eine zu große Dissonanz zwischen Körper und erwarteter Bekleidung entsteht?

Der Modekörper ist kein festes Konstrukt. Er kann nicht zerbrechen, er ist aber auch nicht mit der Persona zu verwechseln, die wir in der Öffentlichkeit spielen. Wenn ich sozusagen trotz vermeintlich weiblicher Kleidung als Mann »enttarnt« werde, verschwindet der Modekörper nicht, er verändert sich nur. Er zeigt ein ambivalentes Geschlechterbild, ohne dass dadurch Körper und Kleid getrennt würden. Mein Gegenüber sieht mich nicht nackt, es sieht mich immer noch gewissermaßen inszeniert – allerdings liest es die Inszenierung in diesem Fall anders, was ja durchaus auch meine Absicht sein könnte. Die Absicht spielt dabei aber keine Rolle, denn wie ich bereits versucht habe zu erklären, ist der Modekörper nichts, was ich als Individuum notwendigerweise einsetzen und bewusst erzeugen kann. Er entsteht in einer Form der Autopoiesis aus sich selbst und ist nicht klar steuerbar.

Greifen wir nochmal die Nacktheit auf. Körper und Kleid treten insofern ja auch notwendigerweise in eine Wechselwirkung, dass Mode in der Regel auch nackte Körperteile zeigt als eine Form der inszenierten Körperlichkeit. Inwiefern spielt vor allem das nicht Verhüllte eine Rolle für die Wahrnehmung von Körpern durch Bekleidung?

Nacktheit ist tatsächlich ein großes Thema in der Mode. Sie ist oft Zeichen eines erotischen Elements, das der Mode eingeschrieben ist. Hier wechselt modehistorisch gesehen immer wieder, was als angemessen oder konform wahrgenommen wird und was sozusagen als auf unangemessene Weise sexualisiert gilt. Unabhängig davon kontextualisiert Bekleidung aber natürlich auch die Elemente des Modekörpers, die nicht verhüllt sind. Es gibt dabei jedoch eine klare Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Nacktheit.

Generell wird männliche und weibliche Nacktheit auch popkulturell sehr unterschiedlich inszeniert und rezipiert.

Richtig. Der weibliche Körper ist sehr viel stärker sexualisiert als der männliche und tritt dadurch auch stärker als naturalisierter Körper in Erscheinung. Die Nacktheit ist daher auch in der vermeintlich weiblichen Mode ein oft genutztes Stilmittel, das häufig mit einer Sexualisierung des weiblichen Körpers assoziiert wird. Es ist aber ein Irrglaube, dass freizügige Bekleidung von sich aus eine sexuelle Wirkung entfaltet, sondern die sexuelle Wirkung, das erotische Element existiert immer nur in der Rezeption, also in der Beobachtung und Beurteilung von Mode und Körper. So erklärt es sich auch, dass weibliche Nacktheit eine stark erotische Konnotation hat, während männliche Nacktheit eher den Eindruck erweckt, zweckgebunden zu sein.

Ich glaube, dass der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Mode aber nicht nur in der Beurteilung dieser Nacktheit liegt, sondern auch oder sogar vor allem in der Inszenierung. Männliche Nacktheit ist ja in der Regel beiläufig, betont uninszeniert inszeniert, was sie auch weniger als erotisch lesbar macht.

Die Inszenierung ist sehr unterschiedlich. Ich finde aber, dass man es eher andersherum denken muss: Da männliche Nacktheit als weniger sexuell interpretiert wird, weniger erotische Spannung zu besitzen scheint, wird sie anders inszeniert. Hier ist im Übrigen derzeit durchaus ein Wandel zu beobachten, wenn auch ein zaghafter. Dennoch bleibt das Männliche eng mit einer alles durchdringenden Rationalität verknüpft. Wir haben es hier auch wieder mit einer Projektion zu tun und in dieser Projektion ist der Mann rational, er ist zweckorientiert und erfüllt seine Pflicht, um Nachkommen zu produzieren. Er gibt vielleicht gelegentlich seinen Trieben nach, ist aber im Grunde kontrolliert. Dem Weiblichen hingegen wird ein erotisches Wesen zugeschrieben, Frauen seien ihren Hormonen ausgeliefert. Sie treten in der Rolle der Verführerin auf, die Männer zur Sinnlichkeit bringt. Dieses Rollenbild prägt auch, wie es durch Mode in Szene gesetzt wird und letztlich dadurch Gültigkeit erlangt.

Gab es denn auch Zeiten, in denen männliche Körperlichkeit erotisch inszeniert wurde?

Männliche Erotik war bis ins 18. Jahrhundert ein übliches Element in der Mode. Insbesondere Männerbeine galten als erotisch und wurden durch Bekleidung betont. Heute unvorstellbar ist auch die explizite Inszenierung des männlichen Geschlechtsorgans. Die ausstaffierte Schamkapsel war im 15. Jahrhundert sehr verbreitet und rückte den Schambereich ins Zentrum der Aufmerksamkeit (vgl. Kloska 2018, min. 2:40). Ich möchte an dieser Stelle noch eine wichtige Unterscheidung treffen: Wenn ich von männlicher und weiblicher Erotik in der Mode spreche, meine ich damit nicht explizit erotische Fetischmode. Der Bereich der pornografisch erotischen Mode, die direkt mit verschiedenen Praktiken des Geschlechtsverkehrs verknüpft ist, muss getrennt betrachtet werden und unterliegt anderen Phänomenen, die zwar verwandt mit dem diskutierten Thema sind, die ich jedoch hier nicht beleuchten möchte.

Wenn ich das richtig verstehe ist die Nacktheit in der Männermode also deswegen ein wenig bearbeitetes Thema, weil männlich körperliche Erotik von der Projektion von Männlichkeit gelöst wurde.

Ganz so würde ich es nicht formulieren. Die Sexualität des Mannes wurde vielmehr entkörperlicht. Es gibt durchaus eine männliche Erotik, sie ist aber wesentlich unabhängiger vom eigenen Körper als die weibliche. Und das wirkt sich auf das Verhältnis zwischen Nacktheit und Mode aus und beeinflusst dadurch auch die unterstellte Beziehung zwischen Körper und Kleid. Vor dem Hintergrund, dass Modekörper aber notwendigerweise hybrid sind, immer zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit operieren, ist der Körper aber nicht als losgelöst Natürliches im Gegensatz zur Mode als das Künstliche zu betrachten, sondern immer als eine Einheit aus Körper und Mode, also als Modekörper.

Genderhybride Mode

Das Thema der Hybridität ist nun schon mehrfach gefallen. Lassen Sie uns genauer darauf eingehen.

In dem bereits genannten Text von Gertrud Lehnert, zeigt sie anhand der Inszenierungen von Modekörpern durch Leigh Bowery und Alexander McQueen, wie durch metamorphotische Zwischenzustände zwischen Menschlichem und Tierischem und zwischen vermeintlich Natürlichem und vermeintlich Künstlichem, hybride Wesen erzeugt werden (Lehnert 2016, S. 25). Ich greife nun diese Vorstellung der Hybridität auf und übertrage sie auf die durch das Tragen von Kleidung entstehenden Geschlechterbilder. Denn der Modekörper ist nicht nur in der Hinsicht hybrid, dass er Körper und Kleidung verschmelzen lässt, sondern er bringt auch immer hybride Bilder hervor. Modekörper sind also immer genderhybrid, selbst wenn sie scheinbar eindeutig geschlechtlich zugeordnet werden können.

Ist eindeutig nicht das Gegenteil von hybrid?

Es sind zwei unterschiedliche Dinge, aber keineswegs Gegenteile. Aus eindeutigen Zeichen kann ich keine eindeutige Wahrheit ablesen, sie tragen lediglich zum Gesamtbild bei, das ich eventuell als eindeutig lese, das aber dadurch nicht weniger hybrid wird. Damit meine ich, dass die geschlechtliche Identität, die sich mir offenbart immer ein Zusammenspiel dessen ist, wie ich einen Körper, seine Bekleidung und den daraus entstehenden Modekörper lese. Ist ein Individuum in zu seinem biologischen Geschlecht passender Kleidung mit eindeutigen Geschlechterzeichen bekleidet, entsteht die Repräsentation von seinem Geschlecht, die ich wahrnehme und interpretiere trotzdem aus dem Zusammenspiel von Körper und Kleid, also aus dem Modekörper und ist damit hybrid. Ich plädiere nun mit meiner Auffassung der genderhybriden Mode dafür, diese Hybridität offensiver zu betrachten und auch zu nutzen. Genderhybride Mode macht sich die grundsätzliche Hybridität von Geschlechterbildern zunutze, um ambivalente Bilder zu ermöglichen.

Erzeugt Unisexmode nicht auch ambivalente Bilder?

Im Ergebnis entstehen auch durch Unisexmode ambivalente Geschlechterbilder. Dennoch ist der Ansatz der genderhybriden Mode nicht als Unisexmode zu verstehen. Anders als es die Unisexmode fordert, geht es mir nicht darum, die Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Mode abzuschaffen, also Mode zu neutralisieren, sondern die Bewegung zwischen den Sphären des vermeintlich Männlichen und des vermeintlich Weiblichen zu ermöglichen. Es geht also darum, die Inszenierung von Geschlecht als solche zu verstehen und bewusst einzusetzen, um ambivalente Inszenierungen entstehen zu lassen. Genderhybride Mode schafft die Möglichkeit, sich eindeutiger Geschlechterzeichen zu bedienen und dadurch zwischen den Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu bewegen, ohne den Zwischenraum als etwas anderes definieren zu müssen. Der genderhybrid bekleidete Modekörper lässt sich nicht an einem definierten Punkt irgendwo zwischen Männlichem und Weiblichem als ein Weder-Noch lesen, sondern ist immer sowohl männlich als auch weiblich.

Bleiben Sie damit nicht zu zahm? Auch genderhybrid gekleidete Männer und Frauen sind ja in ihrem biologischen Geschlecht weiterhin erkennbar und auch die Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit bleiben bestehen.

Natürlich bleibt das biologische Geschlecht erhalten. Als wir über meine Grundannahmen gesprochen haben, hatten wir allerdings bereits etabliert, dass das biologische Geschlecht und das durch Mode kommunizierte Geschlecht unabhängig voneinander existieren. Sie können einander entsprechen und tun es in der Regel auch, müssen es aber nicht, weil es zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Da das biologische Geschlecht aber existiert, wird es immer auch Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit geben, die sich darauf berufen. Insofern finde ich den Ansatz der Genderhybridität nicht zahm. Er ist im Gegenteil radikal darin, die scheinbare Einheit von biologischem und durch Mode kommuniziertem Geschlecht zu brechen und deren Hybridität zur Schau zu stellen. Die Kategorien von Männlichkeit und Weiblichkeit aufzubrechen, ist aus meiner Sicht nicht radikal, sondern unterscheidet sich schlicht nicht von einem strikt binärgeschlechtlichen System. Was wäre denn die Folge? Ein System mit mehr als zwei Geschlechtern oder eines mit gar keinem Geschlecht, was wiederum notwendigerweise eines wäre, das nur ein Geschlecht zulässt. Es wäre aber weiterhin ein System, das Eindeutigkeit erfordert und lediglich entweder mehr oder weniger Kategorien zulässt, in denen eine eindeutige Zuordnung stattfindet. Wir haben aber bereits zu Beginn unserer Diskussion als Problem identifiziert, dass eine Mode, die stabile Identitäten nur hervorbringen kann, wenn sie eindeutig zugeordnet werden können, notwendigerweise instabil wird in einem gesellschaftlichen System wie dem unseren, das dem Individuum die Möglichkeit gibt, seine Identität nicht als festgelegt und vorbestimmt zu verstehen, sondern als ambivalent und mehrdeutig.

Genderhybride Mode setzt demnach auf einer anderen Ebene an. Sie öffnet scheinbar feste Projektionen, die in Wahrheit ja auch dynamisch sind, dafür, losgelöst vom biologischen Geschlecht genutzt zu werden, um mehrdeutige Geschlechteridentitäten eines Modekörpers zuzulassen. Kann Mode das denn leisten?

Genderhybridität ist weniger als Gestaltungsansatz zu betrachten als vielmehr als Handlungs- und Denkansatz. Ich habe selbst anfangs geglaubt, dass durch die Hybridisierung von Gestaltungsmerkmalen, durch die Verwendung mehrdeutiger modischer Geschlechterzeichen, automatisch hybride Mode entstehen könnte. Letztlich ist das aber ein Trugschluss. Wenn ich einfach weibliche Modefiguren mit männlichen vermische und daraus scheinbar hybride Kleidungsstücke generiere, sind diese Kleidungsstücke nicht hybrid, denn sie können nicht von sich aus hybrid sein. Die Hybridität entsteht erst im Modekörper, und wie hybrid das resultierende Geschlechterbild ist, hängt nicht allein vom Entwurf ab. Entscheidender sind Modepraxen, denn sie beeinflussen, wie Mode rezipiert wird. Ein Kleidungsstück kann aus sich selbst heraus weder männlich noch weiblich noch hybrid sein. Es wird es erst in der Inszenierung. Und hier findet sich nun ein Gestaltungsansatz, der Hybridität nicht als Ergebnis, sondern als Handlungsmaxime versteht. Hybride Gestaltung versucht nicht ein hybrides Produkt zu erzeugen, sondern bezieht den inszenierenden Charakter, den Gestaltung immer hat, bewusst mit ein in den Gestaltungsprozess und versteht das Geschlechterbild, das aus einem Modekörper entsteht, an dem das gestaltete Kleidungsstück beteiligt ist, als ein inszeniertes Bild.

Gibt es denn Beispiele für hybride Gestaltung bzw. hybride Mode oder haben Sie diesen Ansatz ganz neu erfunden?

Mir ist nicht bekannt, dass der Begriff genderhybride Mode bereits genutzt wird, es gibt aber einige Beispiele für genderhybride Modepraxen, obgleich sie bisher nicht so benannt wurden. In der Designermode finden bei vielen großen Modelabels seit einigen Jahren schon Experimente mit hybriden Konzepten statt. Erste Ansätze können wir in der Herrenkollektion im Herbst 2013 bei John W. Anderson beobachten, der Genderhybridität als Gestaltungsansatz versteht.

Er überträgt weiblich konnotierte modische Zeichen auf den männlichen Körper und versucht dadurch Konventionen zu durchbrechen. Der schwere Stoff, den er dabei einsetzt, unterstreicht den formenden Willen, den Anspruch, Körper anders zu definieren. Allerdings sehen wir hier auch das Problem, wenn Hybridität als Entwurfsergebnis angestrebt wird: Wir lesen sie nicht als hybride, sondern als weibliche Mode auf einem Männerkörper. John W. Anderson hat seinen Ansatz dennoch weiterverfolgt und perfektioniert und so finden sich in der Frühjahrskollektion 2015 stärkere Verschmelzungen zwischen Körper und Mode, die erfolgreicher darin sind, nicht nur zu irritieren, sondern auch ein ambivalentes Bild zu erzeugen.

Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt Gucci, das seit 2015 seine Modeschauen für Herren und Damenmode mischt. Es gibt zwar weiterhin eine Herren- und eine Damenkollektion, sie werden aber teilweise gemeinsam präsentiert und – was besonders bemerkenswert ist – Gucci lässt männliche Models Teile der Damenkollektion und weibliche Models Teile der Herrenkollektion zeigen, wie zum Beispiel im Video zur Präsentation der Sommerkollektion 2020 (siehe Video).

https://www.instagram.com/p/B264DHniT_w/

Sicherlich nicht unbeeinflusst von dieser Praxis werden auch die Kollektionen mehr und mehr ambivalent in ihrer Lesbarkeit. In der Herbstkollektion 2019 und Sommerkollektion 2020 finden sich in den Modeschauen stark genderhybridisierte Modekörper sowohl in der Herren- als auch in der Damenkollektion.

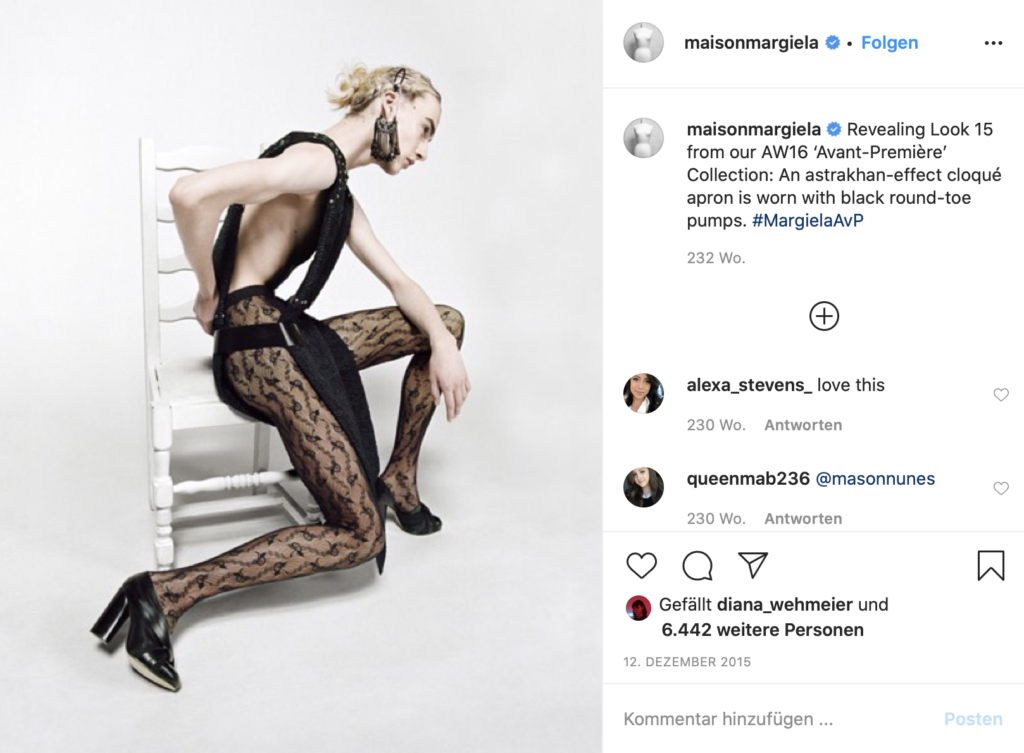

Ganz der Ambivalenz verschrieben sind die Kollektionen von Maison Margiela aus dem Jahr 2016. Der Chefdesigner John Galliano prägt mit einer Mischung aus innovativen Entwürfen und körperlich androgynen Models, wie Roan Louch, Modepraxen, die auch durch die in ungewöhnlichen Posen fotografierten Models eine bisher unerreichte Mehrdeutigkeit hervorrufen.

Nun beziehen Sie sich vor allem auf eine Ambivalenz, die klassisch männliche Bilder veruneindeutigt. Ist das nicht etwas einseitig?

Das ist nicht ganz richtig. Die genderhybriden Ansätze, die ich eben aufgezählt habe, finden sowohl in der Herren- als auch in der Damenmode statt und sind immer von beiden Seiten angelegt. Ich hebe Bilder, die männliche Körper durch Mode veruneindeutigen deshalb aber etwas hervor, weil große Teile der Mode für Männer erst noch geöffnet werden mussten oder auch noch müssen. Eine Frau in einem Herrenanzug ist genauso hybrid wie ein Mann in einem Kleid, allerdings wird sie nicht als ambivalent wahrgenommen, weil der Mann im Kleid praktisch nicht existiert. Es braucht ambivalente Bilder von vermeintlich Männlichem, um auf beiden Seiten Ambivalenz zu ermöglichen und Eindeutigkeit mit Mehrdeutigkeit zu ersetzen. Denn es geht bei der Hybridisierung nicht um Genderbending, also nicht darum, dass Männer Frauenkleider und Frauen Männerkleider tragen, sondern darum, dass Männer in Männerkleidung und Frauen in Frauenkleidung ebenfalls hybride, mehrdeutige und ambivalente Bilder erzeugen können.

Wenn es nun schon längst genderhybride Mode gibt, ohne dass der Begriff genutzt wird, sind dann nicht schon alle Probleme gelöst?

Nein, ich würde gar nicht erst ein Problem unterstellen und ich denke nicht, dass genderhybride Mode einen Lösungsvorschlag darstellt, egal ob sie nun so genannt wird oder nicht. Was ich mit genderhybrider Mode meine, ist ein Denkansatz, ein Modell, Mode anders zu bewerten. Ich formuliere kein klassisches Problem, zu dem ich eine Lösung suche, sondern ich analysiere ein Phänomen, zu dem ich eine Erklärung suche.

Die oben genannten Fotografien zeigen teilweise auch ein starkes erotisches Element. Inwieweit ist dieses Element schon in den Entwürfen angelegt und welche Rolle spielt sie für deren Hybridität?

Erotik ist wesentlicher Teil der Inszenierung von Mode. Insbesondere die Inszenierung der Kollektionen von Maison Margiela erotisieren den als männlich erkennbaren Körper auf betont weibliche Art und Weise. Dadurch entsteht einerseits auf körperlicher Ebene eine Ambivalenz, andererseits erregt es aber auch Aufmerksamkeit. Letzteres ist nicht zu vernachlässigen, denn die Mode der Haute Couture kokettiert immer auch mit dem Tabubruch als Provokation. Die erotische Präsentation männlicher Körperteile ist nach wie vor sehr wenig verbreitet und wird meist gleichgesetzt mit der Inszenierung von auffallend stark ausgebildeter Muskulatur. Dieser einseitigen Auffassung von männlicher Erotik steht die eher weibliche Inszenierung von Mode wie wir sie in den

Weil Mode nicht Kleidung ist, sondern Praxen, die mit Bekleidung zu tun haben, entscheidet sich, ob ein Kleidungsstück genderhybride Mode sein kann also immer auch dadurch, wie der Modekonsument bzw. die Tragendende das Kleidungsstück trägt, wie sie es inszeniert und wie sie sich darin inszeniert?

Und wie ihre Inszenierung gelesen wird.

Identität vs. Inszenierung

Das heißt, Genderhybridität erfordert immer auch die Inszenierung einer Geschlechteridentität?

Mode ist als das Äußerste, das erste Indiz, das wir zurate ziehen, um ein Individuum zu beurteilen und einzuordnen. In ihr scheint sich ein wesentlicher Teil der Persona zu manifestieren und wir nutzen sie als Anhaltspunkt, um Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir ein Individuum wahrnehmen und wie wir mit ihm kommunizieren. Wir fragen ein Individuum, das wir anhand seines Modekörpers eindeutig als Frau identifizieren nicht nach seinem Geschlecht, sondern unterstellen es, auf Grundlage der Modezeichen in Relation zur äußerlich sichtbaren Körperlichkeit, dem also, was wir als Person verstehen. Durch Mode finden ständig und unweigerlich – oft unbewusste – kommunikative Akte statt, über die wir das Geschlecht einer Persona beurteilen.

Wenn Geschlechteridentitäten also weder wahr noch falsch sein können und immer durch Mode als Figuren inszeniert sind, verkompliziert das nicht das Verhältnis zwischen uns und unserer Bekleidung enorm? Wird die Nichtperformanz, das Nichtinszenieren dadurch nicht umso schwieriger?

Die Nichtperformanz gibt es nicht, ob man sich dessen nun bewusst ist oder nicht. Jede Form des Bekleidens ist eine Modepraxis und damit eine Inszenierung. Auch wenn ich mich den Normen gemäß bekleide und gar nicht darüber nachdenke, verleihe ich dadurch meinem Modekörper eine Codierung, eine unter anderem geschlechtliche Performanz. Selbst wenn ich mich selbst mit meiner Bekleidung überhaupt nicht auseinandersetze, trete ich in ihr in der Öffentlichkeit in Erscheinung und werde anhand von ihr beurteilt. Genderhybridität ruft die Inszenierung nicht hervor, sie zwingt auch nicht zu einer aktiven Inszenierung, sie verfolgt lediglich den Grundsatz, jede Inszenierung uneindeutig zu lesen. Dabei ist es egal, ob die Uneindeutigkeit beabsichtigt ist oder nicht, denn sie beruft sich auf die Willkürlichkeit von Geschlechterzeichen und -bildern.

Die konventionelle Geschlechtertrennung ermöglicht aber sehr wohl eine bewusste Performanz von Geschlecht. Transmenschen können beispielsweise durch das Zitieren eindeutiger geschlechtlicher Merkmale, ein Geschlechterbild inszenieren, das ihrem biologischen Geschlecht nicht entspricht. Wenn aber jeder Modekörper ambivalent ist, wird dann das Crossdressing nicht erschwert, weil es eben eine eindeutige Zuordnung verhindert und Transmenschen als besonders ambivalent markiert?

Bei der Genderhybridität geht es darum, Praxen des »gender bending« einzuschließen und in einen größeren Zusammenhang einzubetten. Weiblichkeit und Männlichkeit verschwinden dadurch nicht, sie werden lediglich sichtbarer als Inszenierungen. Das bedeutet, dass auch Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht konform bekleiden, hybride Geschlechtsidentitäten hervorbringen. Transmenschen werden also nicht als besonders ambivalent markiert, sondern ganz im Gegenteil: Wenn die Ambivalenz aller durch Personas kommunizierten Geschlechterbilder hervortritt, werden alle Geschlechteridentitäten, ob sie nun deckungsgleich mit dem biologischen Geschlecht sind oder nicht, gleichermaßen als performant lesbar und damit gleichgestellt.

Genderhybridität bedeutet also eine Gleichstellung aller Geschlechteridentitäten?

Richtig. Man könnte zusammenfassend sagen: Durch genderhybride Mode findet eine Gleichstellung aller Geschlechteridentitäten statt, indem sie sie in die bestehenden Projektionen von Männlichkeit und Weiblichkeit einschließt und dadurch die Essentialisierung und Mystifizierung dieser Projektionen auflöst.

Das ist ein schöner Gedanke. Kann Genderhybridität auf diese Weise der Mode ihren Avantgarde-Status zurückgeben?

Es wird sich zeigen, inwieweit das Medium Mode sich noch eignet, um eine gruppenübergreifende Ansprache zu finden. Vielleicht ist die Zeit der großen Umwälzungen in der Mode auch vorbei, vielleicht wird sie sich mehr und mehr im Mantra der Singularität auflösen. Aber ja, ich würde es mir wünschen, dass sich der Gedanke der Hybridität – ganz gleich ob er nun so betitelt wird – in der Mode durchsetzt und dadurch einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung voranschreitet.

Quellenverzeichnis

Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Aus dem Amerikanischen von Menke, Kathrina. Frankfurt am Main: Suhrkamp

de Lauretis, Teresa (1987): »The Technology of Gender«, in: de Lauretis, Teresa: Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, S. 1–30

Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht: über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin: Merve Verlag

Halberstam, Judith (2012): »Female Masculinity«, in: Bergmann, Franziska; Schößler, Franziska; Schreck, Bettina (Hg.): Gender Studies, Bielefeld: transcript Verlag, S. 175–193

Kloska, Lorenz (2018): Kloska, L. (Regie). (2018, 3. März). »Mode und Geschlechterrollen« [TV-Dokumentation], in: von Schumann, U. (Produzent): Unsere zweite Haut. München, Deutschland: ARD Alpha, Bayrischer Rundfunk

Kull, Svenja (2016): »Bin ich hier richtig? Gender, Mode und WC-Zeichen«, in: Lehnert, Gertrud (Hg.): Ist Mode Queer? Neue Perspektiven der Modeforschung, Bielefeld: transcript Verlag, S. 197–206

Lehnert, Gertrud (2003): »Mode als Spiel. Zur Performativität von Mode und Geschlecht«, in: Alkemeyer, Thomas et al. (Hg.), Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen in Sport und populärer Kultur, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, S. 213–226.

Lehnert, Gertrud (2004): »Wie wir uns aufführen… Inszenierungsstrategien von Mode«, in: Fischer-Lichte, Erika; Risi, Clemens; Roselt, Jens (Hg.), Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin: Theater der Zeit, S. 265–271.

Lehnert, Gertrud (2013): Mode: Theorie, Geschichte und Ästhetik einer kulturellen Praxis. Bielefeld: transcript Verlag

Lehnert, Gertrud (2016): »Queere Mode|Körper. Leigh Bowery und Alexander McQueen«, in: Lehnert, Gertrud (Hg.): Ist Mode Queer? Neue Perspektiven der Modeforschung, Bielefeld: transcript Verlag, S.17–36

Schmelzer-Ziringer, Barbara (2015): Mode Design Theorie. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag

Scholz, Jana (2016): »Drag-Performanzen? Geschlechterbinarität und geschlechtliche Hybridität von Warhol bis Gucci«, in: Lehnert, Gertrud (Hg.): Ist Mode Queer? Neue Perspektiven der Modeforschung, Bielefeld: transcript Verlag, S. 161–180

Stollberg-Rilinger, Barbara (2019): Stollberg-Rilinger, B. (Vortragende); Bartsch, H.-J. (Moderator). (2019, 20. Januar). »Warum Maria Theresia zum Mann erklärt werden musste« [Vortrag], in: Hörsaal: Frauen in der Politik. Köln, Deutschland: Deutschlandfunk Nova.

Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don. D (1969): Menschliche Kommunikation. Stuttgart Wien: Huber Bern

West, Candice; Zimmermann, Don H.: (1987): »Doing Gender«, in: Gender and Society. Official Publication of Sociologists for Women in Society 1/1987, London: Thousand Oaks et al., S. 125–151

Pingback: AMJLEscaping Genderism | AMJL