Kurze Geschichte von »Face Screaming in Fear«

Edvard Munchs „Schrei“ gibt es in mehreren Versionen, die zwischen 1893 und 1910 entstanden sind. Das Motiv gilt als ‚Schlüsselbild’ für das Gesamtwerk des norwegischen Malers wie auch für die Epoche zwischen Symbolismus und Expressionismus. Da es aber sogar drei Karrieren vorzuweisen hat, ist es erst recht ein ‚Schlüsselbild’ hinsichtlich der Mechanismen von Wirkungsgeschichte.

Die erste Karriere besteht in der kunsthistorischen Bedeutung, die den originalen Bildern Munchs zugesprochen wird, die unumstritten zum Kanon der Klassischen Moderne zählen. Die zweite Karriere hingegen ist populärkulturellen Charakters; sie spielt sich vor allem in Museumsshops mit Merchandising-Artikeln und diversen Adaptionen sowie Verballhornungen ab. Nicht zuletzt hat sie sich in medienwirksamen Ereignissen gespiegelt (und gesteigert), in die jeweils verschiedene Fassungen des Motivs verwickelt waren. So wurde die erste Fassung 1994 aus dem Nationalmuseum Oslo gestohlen. Und nachdem radikale Abtreibungsgegner, die Munchs Bild bereits als Symbol für ihre Bewegung gewählt hatten, die Wiederbeschaffung versprachen, sofern der abtreibungskritische Film „The Silent Scream“ (1984) im norwegischen Fernsehen gesendet würde, avancierte der Diebstahl erst recht zu einem großen Thema – weit über kunsthistorisch interessierte Kreise hinaus. – Eine Pastell-Version von 1895 gelangte dafür 2012 in die Schlagzeilen, als sie für rund 120 Mio. $ versteigert wurde. Immerhin war das der höchste Auktionspreis, der bis dahin für ein Gemälde gezahlt worden war. – Die letzte Version, die Munch anfertigte, wurde 2004 ebenfalls zum Opfer eines Diebstahls: Sie verschwand spektakulär aus dem Munch Museum und war danach mehr als zwei Jahre verschwunden, bevor sie, allerdings beschädigt, wiedergefunden werden konnte.

Doch diese zweite – massenmediale – Karriere soll im Folgenden genauso wenig Thema sein wie die erste Karriere. Sie verläuft bei Munchs „Schrei“ ganz ähnlich wie bei Raffaels „Sixtinischer Madonna“, bei Dürers „Hase“ oder bei Rembrandts „Nachtwache“, also bei Werken, die ebenfalls eine starke Popularisierung erfahren haben. Die dritte Karriere hingegen ist – bisher zumindest – ziemlich einzigartig; zugleich bietet Munchs „Schrei“ damit wohl einen Ausblick auf mögliche Karrieren anderer Bildwerke. Diese dritte Karriere findet in den Sozialen Medien statt; sie mag ebenfalls populärkulturell sein, lässt sich jedoch im Unterschied zur zweiten Karriere nicht einfach als Trivialisierung, Eventisierung oder Verkitschung abtun. Vielmehr ist sie dazu geeignet, ein berühmtes kunstwissenschaftliches Denkmodell neu zu bewähren und zu aktualisieren: Aby Warburgs Konzept der Pathosformeln.

Unabhängig von (und noch vor) der dritten Karriere hatte die Kunsthistorikerin Sari Kuuva bereits 2010 festgestellt, bei der zentralen Figur auf Munchs „Schrei“ handle es sich um „eine bestimmte Art von Pathosformel im Sinne Warburgs“ („…certain kind of Pathosformel in Warburgian sense…”).[1] Doch was genau ist damit gemeint? Warburg prägte den Begriff ‚Pathosformel’ im Jahr 1905 und bezeichnete damit zur Konvention gewordene Ausdrucksformen starker Emotionen. Er rekonstruierte, wie einzelne Mimiken und Gesten in der Antike verbildlicht wurden und trotz – oder gerade wegen – ihrer Fixierung weiter wirksam sein konnten, bei Rezipienten also, selbst über große Zeiträume hinweg, ebenfalls starke Affekte hervorzurufen sowie als gestalterische Herausforderung zu fungieren vermochten. Die Renaissance bestand in der Deutung Warburgs darin, dass in der Antike verbildlichte Körperausdrücke aufgegriffen und variiert – und damit umso mehr zu festen Bildmustern – wurden. Hätte es in antiken Bildwerken keine „pathetisch gesteigerte Mimik“ gegeben, so Warburgs These, hätten sie auch nicht ansteckend sein können: Die Renaissance wie jeder weitere „Wiedereintritt der Antike in die moderne Kultur“ wäre ausgeblieben.[2]

Mit seinem Pathosformel-Konzept leistete Warburg einen Gegenentwurf zum spätestens seit Johann Joachim Winckelmann vorherrschenden Verständnis der Antike, wonach vor allem die Griechen in ihren Bildwerken auf ‚edle Einfalt’ und ‚stille Größe’ – auf einen über jeglichen Affekt erhabenen Ausdruck – bedacht gewesen seien. An Motiven wie dem „Tod des Orpheus“ zeigte Warburg, wie eine aus der Antike überlieferte Pathosformel bei Künstlern wie Andrea Mantegna und Albrecht Dürer in immer weiteren Variationen neu wirksam sowie auf andere Sujets übertragen wurde, eine einmal bildhaft gefasste Dramatik und Expressivität, „Superlative der Gebärdensprache“ also noch rund zwei Jahrtausende später ihren normativen Charakter behaupteten.[3]

Schreibt Warburg über die Laokoon-Gruppe, dass es sich dabei um „die in erhabener Tragik stilisierte Form für Grenzwerte mimischen und physiognomischen Ausdrucks“ handle, so hätte er Ähnliches über Munchs „Schrei“ sagen können.[4] Dazu braucht man nicht einmal auf dessen eigene Texte verweisen, die dem Motiv zugrunde liegen und in denen er einen emotionalen Ausnahmezustand beschreibt, in den er geraten war und den er nachträglich bildhaft umzusetzen versuchte. Vielmehr signalisieren die Mimik des Gesichts der „Schrei“-Figur sowie die Gesten vor allem ihrer Hände – wie bei Orpheus oder Laokoon – Angst und Anspannung in einer Extremsituation.

Sofern der „Schrei“ eine Pathosformel bietet, muss diese sich aber auch über Munch hinaus als ansteckend erweisen, also immer wieder aufgegriffen und variiert werden. Schon im Begriff der ‚Formel’ steckt die unbeschränkt häufige Anwendbarkeit, wobei zwei Dimensionen zu unterscheiden sind. So kann sich der Formelcharakter eines Motivs einerseits in anderen Bildwerken niederschlagen. Andererseits kann eine Pathosformel die Mimik und Gestik derer prägen, die davon affiziert werden. Dann wirkt sie stilbildend für menschliches Verhalten.

Beides aber findet mittlerweile unter anderen Rahmenbedingungen statt als in der Antike, der Renaissance oder auch noch zu Zeiten von Warburg. Während er in Jahrhunderten, gar in Jahrtausenden dachte und Inkubationszeiten im Blick hatte, die über ganze Epochen reichten, sind durch die Digitalisierung, durch das Internet und durch Smartphones Techniken entstanden, die es erlauben, nahezu in Echtzeit auf alles zu reagieren, was auf einem Screen – oder auch sonst – auftaucht. Damit kann sich ein Motiv viel schneller und wirksamer als Pathosformel erweisen, und in Abwandlung von Warburg ließe sich heute von einem ‚Wiedereintritt’ des Bildkanons der Tradition in die moderne Welt der Digitalisierung, vor allem der Sozialen Medien sprechen. Mit den entsprechenden Apps kann man den Bedeutungsgehalt einer Pathosformel im Nu auf ein aktuelles Thema beziehen – wendet die Formel dann jeweils spezifisch an und darf damit rechnen, damit wiederum andere zu affizieren, die sich ihrerseits derselben Formel bedienen.

Ein in den Sozialen Medien oft und thematisch variabel aufgegriffenes Motiv nennt man ein Mem. Ursprünglich führte Richard Dawkins diesen Begriff 1976 als Evolutionsbiologe ein, um zu fassen, dass Informationen nicht nur biologisch über Gene vererbt, sondern genauso über kulturelle Artefakte weitergegeben werden können. Doch befindet man sich damit etymologisch ebenso in Nähe zu Warburg und seinem Projekt eines Mnemosyne-Atlasses, in dem er möglichst viele Pathosformeln sammeln wollte, die das Bildgedächtnis der Menschen einer Kultur prägen.

Dass Munchs „Schrei“ als Pathosformel tatsächlich den Charakter eines Mems hat, zeigt sich an zahllosen Varianten des Motivs, mit denen in den Sozialen Medien auf alle Ereignisse reagiert wird, denen sich mit Angst, Panik, Entsetzen begegnen lässt.

Die einen verändern das Bild, um ihre Angst vor Atomkraft zum Ausdruck zu bringen, andere problematisieren damit die Lage der EU oder kommentieren den Wahlsieg Donald Trumps. Ebenso lässt sich das Gemälde saisonal auf Halloween beziehen oder temporären Aktionen wie der ‚Icebucket Challenge’ anpassen.

Dabei sollte man nicht übersehen, dass die vielen Varianten in den Sozialen Medien in kommunikativen Zusammenhängen verwendet werden. Die User verfolgen also keine Werkambitionen mit ihren Mem-Varianten; sie wollen nichts Abgeschlossenes, dauerhaft Gültiges, gar der Zeit Enthobenes schaffen. So oft früher mit der Fixierung von Mimik und Gestik zu Pathosformeln bereits ein Werkanspruch verbunden gewesen dürfte, begünstigt auch dadurch, dass nur eine begabte und privilegierte Minderheit Bilder produzieren konnte, die dann zudem meist dauerhaft materiell gefasst waren, so sehr haben die Reaktionen auf Pathosformeln in den Sozialen Medien einen mündlichen Charakter. Sie sind aus dem Moment und für den Moment geschaffen und verschwinden bei manchen Apps – etwa bei Snapchat – auch gleich wieder.

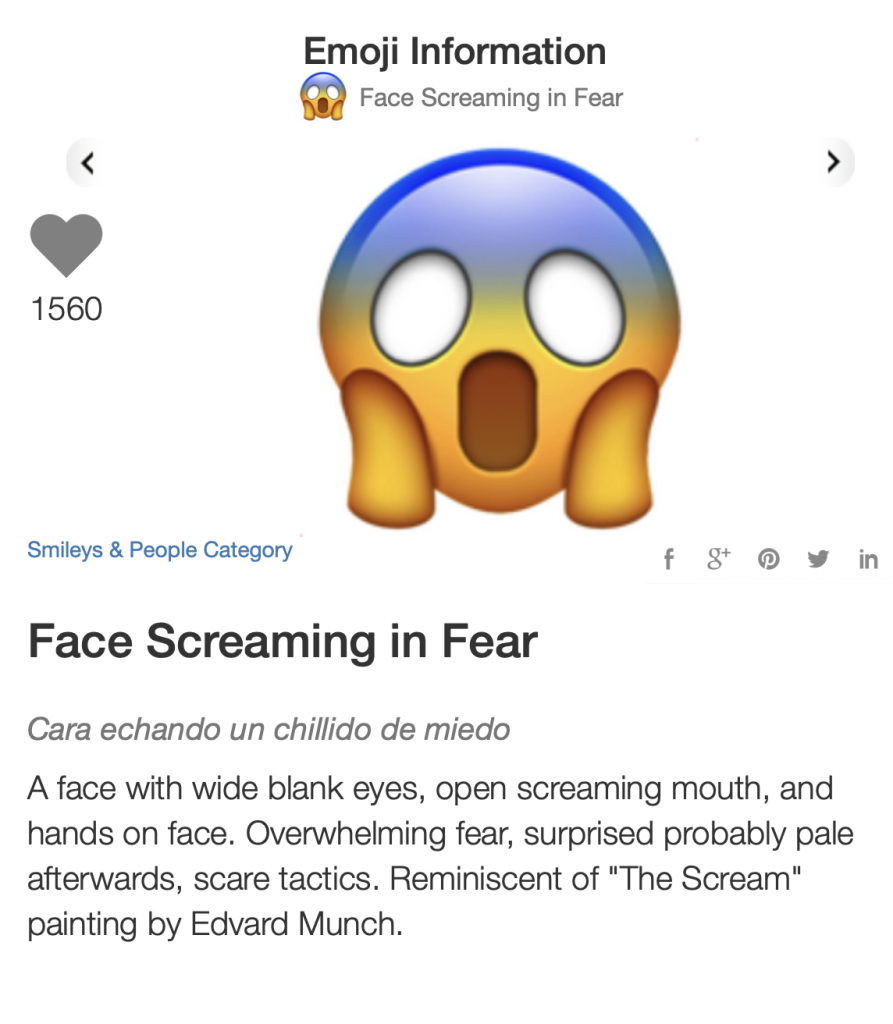

Bilder, die in den Sozialen Medien produziert und ausgetauscht werden, sind also nicht an der Komplexität von Kunstwerken, sondern an ihrer kommunikativen Funktion zu messen. Wichtig ist ihr affektives Potenzial, das eine Verbindung zwischen Menschen herzustellen erlaubt. Es ist daher auch kein Zufall, dass zu den (neben Memen) beliebtesten Bildformen der Sozialen Medien Selfies und Emojis gehören, bei denen menschliche Mimik und Gestik – also das, was auch alle Pathosformeln ausmacht – im Zentrum stehen. Mit einem Selfie zeigt man, ob man gerade fröhlich, stolz oder einsam ist, kann aber auch animierend wirken und andere dazu bringen, ihrerseits zu posten, wie es ihnen geht, und das empfangene Selfie mit einem anderen Selfie zu beantworten. Ein Emoji hingegen ist wie ein kodifiziertes, auf den Gefühlsausdruck reduziertes Selfie; es signalisiert seinerseits die aktuelle Befindlichkeit. Paradigmatisch kennzeichnet Emojis jene „pathetisch gesteigerte Mimik“, für die Warburg sich interessierte. Man könnte sie auch als besonders formelhafte Pathosformeln bezeichnen.

Die besondere – dritte – Karriere von Munchs „Schrei“ besteht darin, dass dessen Figur als bisher einziges Werk aus der westlichen Kunstgeschichte zur Grundlage für ein Emoji wurde.

Um zu verstehen, wie es dazu kam, sei eine kurze Betrachtung zur Entwicklungsgeschichte der Emojis vorgeschaltet.

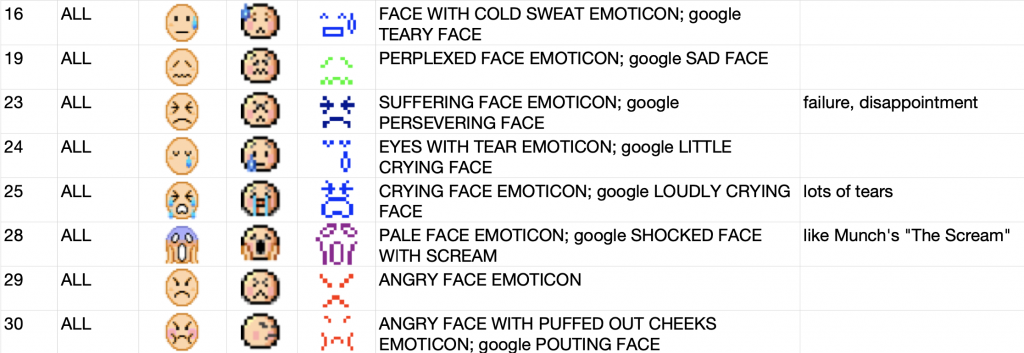

Die ersten 176 Emojis wurden 1999 von Shigetaka Kurita für den japanischen Mobilfunkanbieter DOCOMO entworfen. Sie bestehen aus simplen 12×12-Pixel Bildern, und auf ihnen sieht man noch keine Gesichter, sondern Symbole, die darauf angelegt sind, Information – z.B. über das Wetter – möglichst einfach bildlich zu kommunizieren. Nach und nach kamen weitere Emojis dazu, und andere japanische Mobilfunkanbieter entwickelten eigene Zeichensätze.[5]

Unabhängig davon waren bereits ab den frühen 1980er Jahren Smileys und Emoticons entstanden, mit denen man vor allem den Zweck verfolgte, Missverständnisse im E-Mail-Verkehr zu verhindern, indem eine Botschaft etwa als nicht ernst oder besonders freundlich gemeint markiert wurde. Im weiteren Verlauf wurden sowohl Smileys als auch Emojis international immer beliebter. Daher schlug Google 2007 vor, Emojis mithilfe des Konsortiums Unicode zu vereinheitlichen und zu kodifizieren. Unicode ist eine Non-Profit-Organisation, an der vor allem die großen Unternehmen des Internet beteiligt sind, und sorgt seit 1991 dafür, dass sämtliche Zeichen – primär Sprachen mit eigenen Schriften – standardisiert werden, um unabhängig von Betriebssystemen und Servern einheitlich darstellbar zu sein. Zwischen 2007 und 2010 wurde dann an der Implementierung von insgesamt 625 Emojis gearbeitet, wofür neben Google-Mitarbeitern vornehmlich Angestellte von Apple zuständig waren. Seither kommen jährlich ungefähr 25 weitere Emojis dazu, mittlerweile meist auf der Grundlage von Vorschlägen einzelner User, die ein von Unicode angebotenes Antragsverfahren nutzen.

Für viele der ersten Emojis orientierte man sich hingegen noch an den Zeichensätzen der japanischen Mobilfunkanbieter. Auch für das Emoji mit dem offiziellen Namen „Face Screaming in Fear“ ist das der Fall. Dessen Entstehungsgeschichte ist allerdings nicht ganz unkompliziert; sie lässt sich den (online zugänglichen) Diskussions-Papers und Protokollen von Unicode entnehmen.[6] So hatten sich in Japan bereits in den Jahren nach 2000 zwei Emojis etabliert, die Bestandteile davon enthielten: das Emoji mit dem Namen „Pale Face“, ein anderes mit dem Namen „Shocked Face“ oder auch „Shocked Face with Scream“. Für beide hatten mehrere japanische Mobilfunkanbieter Munchs „Schrei“ zum Vorbild gemacht – das allerdings nicht einheitlich, hatte doch „Shocked Face“ (wie auch etliche andere Emojis) zugleich eine Vorlage bei dem Manga „Shiomi Ajihei“.[7] Es stammt aus den 1970er Jahren, und seine Hauptfigur ist ein Koch. Als er einmal darüber erschrickt, was in seinem Kochtopf passiert, wird das grafisch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man die obere Hälfte seines Gesichts dunkel angelaufen, die untere hingegen blass zeigt, so als sei ihm heiß und kalt zugleich.

Dieser Effekt wurde von zwei Mobilfunkanbietern für das daraus abgeleitete Emoji übernommen. Einer davon – Softbank – kombinierte ihn dann 2008 in Zusammenarbeit mit Apple mit der Form von Munchs schreiender Figur.

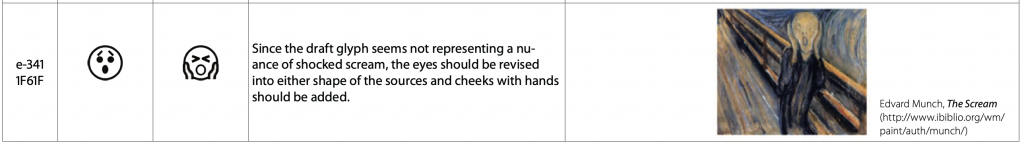

Unabhängig von dieser Entwicklung und im Zuge der Unifizierung der Emojis schlugen Google-Mitarbeiter 2007/8 vor, beide japanischen Emojis zu „Face Screaming in Fear“ zusammenzuziehen (und parallel ein Emoji mit den Namen „Fearful Face“ zu etablieren, das Elemente von „Pale Face“ aufnehmen sollte). Dabei verwiesen sie zwar ihrerseits auf Munch, schlugen aber ein anderes Symbol vor: einen ovalen Kopf mit nach oben gezogenen Augenbrauen und geöffnetem Mund. Das fanden andere Mitglieder des Konsortiums – vor allem aus Japan – jedoch zu unspezifisch und brachten deshalb Munchs „Schrei“ erneut ins Spiel, ausdrücklich mit Verweis auf die typischen Emoji-Verwendungen in Japan („typical pictorial usages in Japan“).[8]

Bei einem Treffen von 22 Unicode-Mitgliedern im April 2010 in San Jose wurde auch die neue Version nochmals kritisiert – diesmal wegen der zusammengezogenen Augen (die eher an Laokoon als an den „Schrei“ erinnern).[9] Für die endgültige Version näherte man sich daher noch deutlicher an das Munch-Vorbild an.

Während die von Unicode kodifizierten Versionen immer nur Grundformen in Schwarz-Weiß sind, passen die Grafiker der einzelnen Firmen sie an ihr jeweils eigenes Corporate Design an und versehen sie dazu auch mit Farben. In diesem Fall orientierten sich fast alle großen Unternehmen an der von Softbank und Apple entwickelten Version mit dem Farbverlauf im Gesicht. Durch die im Kontrast geisterhaft hellen Augen besteht zugleich noch mehr Nähe zu Munch als in der Schwarz-Weiß-Version.

Das Schrei-Emoji wurde von Anfang an sehr häufig verwendet, hat jedoch in der täglichen Praxis seine Bedeutung auch verändert oder erweitert. Statt nur als Signal für wirklich Schlimmes – für Unglücksfälle und Schockmomente – zu fungieren, ist es oft das Symbol für ein affektiert zum Ausdruck gebrachtes Entsetzen. Man gibt damit zu erkennen, dass man mit etwas ganz und gar nicht einverstanden ist, dass man darüber befremdet ist, es nur schwer nachzuvollziehen vermag, auf Distanz dazu geht. Mit der Bedeutung von Munchs „Schrei“-Figur hat das nicht mehr viel zu tun, doch lassen sich in der Geschichte von Pathosformeln auch sonst immer wieder – zum Teil sogar noch stärkere – Bedeutungsverschiebungen beobachten.

Im Fall des „Schrei“-Motivs folgt die Bedeutungsänderung des Emojis nicht zuletzt aus dessen starker Reduktion auf den mimisch-gestischen Ausdruck. Zugleich kommt damit sein Potenzial als Pathosformel erst voll zur Geltung. In dem Maß, in dem das Emoji somit als Verstärker fungiert, bleibt es aber auch nicht bei memartigen Varianten des Motivs, sondern führt sogar zu Auswirkungen auf die alltägliche Mimik und Gestik. Generell haben sich Emojis in den wenigen Jahren ihres Bestehens bereits als einflussreich für die Gesichtsausdrücke und Verhaltensweisen vieler Menschen – vor allem unter den ‚digital natives’ – erwiesen.[10] Diese nehmen Emojis manchmal sogar direkt als Vorbild und üben ihre Mimik danach ein, manchmal ähnlich wie bei Karaoke-Wettbewerben dadurch, dass sie sich verschiedene Emojis in rascher Folge einblenden lassen, die sie dann mit dem eigenen Gesicht nachstellen, um Bilder davon dann unter Hashtags wie #emojichallenge oder #emojicontest zu veröffentlichen.

Die Künstlichkeit und manchmal fast karikaturenhafte Prägnanz der Emojis führt zu einer übertrieben wirkenden Mimik. Gut zu beobachten ist das etwa bei YouTubern, die insgesamt oft mit Formen emotionaler Zuspitzung arbeiten, um Abonnenten zu gewinnen und ein meist jugendliches Publikum anzusprechen. Gerne setzen sie Emojis direkt in ihre Videos oder die Ankündigungsbilder ein und stellen so eine direkte Korrespondenz zwischen dem jeweiligen Emoji und ihrem Gesichtsausdruck her.

Das Emoji ist also der Maßstab, an dem sie sich hinsichtlich ihres affektiven Ausdrucks orientieren. Manche sind dabei sogar so virtuos, dass sie in ihrem Gesichtsausdruck gezielt die Bedeutung mehrerer Emojis miteinander kombinieren und so eine neue mimische Variante etablieren.

Hier entstehen vielleicht sogar Gefühlsformationen, die es bisher gar nicht gab oder die als solche zumindest nie eigens gefasst worden waren.

Die Präsenz und Macht des Emojis „Face Screaming in Fear“ wirkt nicht zuletzt aber auch auf den Umgang mit Munchs „Schrei“-Motiv zurück – egal ob auf Besucher eines Museums, die eines der Originale sehen, oder bei der Begegnung mit einer Reproduktion. Diese Bilder landen ebenfalls oft in den Sozialen Medien oder sind ausdrücklich dafür gemacht.

Noch weiter ging man 2018 im Zuge einer Munch-Ausstellung, die im Metropolitan Museum in Tokio – und damit im Ursprungsland des entsprechenden Emojis – stattfand und in der die „Schrei“-Version von 1910 gezeigt wurde. So engagierte man als Testimonials bzw. Sonderbotschafter die Schauspielerin und Schriftstellerin Tetsuko Kuroyanagi sowie den Synchronsprecher Jun Fukuyama. Ihre Aufgabe bestand darin, die Pathosformel des Gemäldes – sowie das davon abgeleitete Emoji – zu verlebendigen und damit andere Menschen und Ausstellungsbesucher dazu zu motivieren, sich ebenfalls um die Einübung von Mimik und Gestik zu bemühen.

Die Geschichte von Munchs „Schrei“-Motiv als Pathosformel, Mem und Emoji liefert ein gutes Beispiel dafür, wie stark das menschliche Gesicht dazu disponiert ist, als Ort von Codes und Konventionen zu fungieren. Es wird zu einem Schlüsselbild dafür, wie sehr aus einem einzelnen Bild und seiner Formalisierung eine allgemein übliche Mimik werden kann. Weitergehend lässt sich daran zeigen, dass Gesichtsausdrücke genauso Artefakte sind wie andere Formen von Bildlichkeit: das Ergebnis kulturell bedingter und inzwischen auch global wirksamer Zeichensetzungen.

Infolge der Emojis und der Präsenz von Pathosformeln in den Sozialen Medien ist künftig eine insgesamt expressivere Gesichtskultur zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als diverse Apps jetzt schon dabei helfen, die natürliche Mimik mit Filtern zu steigern und zu verfremden. Sie fungiert dann nur noch als Ausgangspunkt – gleichsam Inspiration – für diverse Formen ambitionierten digitalen Gesichtsdesigns. Doch auch jenseits der Screens dürfte sich die Mimik aufgrund der fortwährenden Konkurrenz mit digitalem Gesichts-Tuning bis an die Grenzen des physiologisch Möglichen intensivieren. Dann wird jedes Lächeln, jeder Unmut, jedes Staunen markant und präzise zum Ausdruck gebracht.

Vielleicht wird man künftig auch genauer darauf achten, wann, wo und wie sich einzelne Gesichtsausdrücke geändert haben, in welchen Fällen es sich um regionale oder milieuspezifische Ausprägungen handelt, wann hingegen um globale Verschiebungen. Man könnte versuchen, individuelle Urheber einer Mimik oder Geste ausfindig zu machen, um sie in einer Geschichte der Körpersprache eigens zu würdigen. Und wird Mimik und Gestik dann nicht sogar als künstlerische Schöpfung angesehen werden? Werden Künstler ihren Ehrgeiz nicht verstärkt darauf richten, neue Pathosformeln zu entwickeln, die idealerweise zu Emojis werden und die das Gebärdenverhalten der Menschen verändern? Und wird Edvard Munch dann nicht als Vorbild und Held gelten, weil er der erste Künstler überhaupt war, der eine Vorlage für ein Emoji geliefert hat? Der stilbildend darauf gewirkt hat, wie Menschen einige ihrer Emotionen erfahren und ausdrücken? Dem es gelungen ist, Einfluss darauf zu nehmen, wie und wann Menschen ihre Augen aufreißen, ihre Hände ans Gesicht legen und schreien?

Wolfgang Ullrich ist freier Autor.

Anmerkungen

[1] Sari Kuuva: „Emotional Creativity in Art – Case Scream“, in: Johanna Vakkari (Hg.): Mind and Matter, Helsinki 2010, S. 170-184, hier S. 179.

[2] Aby Warburg: „Dürer und die italienische Antike“, in: Verhandlungen der 48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Hamburg vom 3. bis 6. Oktober 1905, Leipzig 1906, S. 55–60, hier S. 55, auf: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2011/1630.

[3] Ebd. S. 60.

[4] Ebd. S. 59.

[5] Vgl. https://www.wired.com/story/guide-emoji/

[6] Vgl. http://www.unicode.org/L2/

[7] http://www.unicode.org/L2/L2009/09370-n3711.pdf

[8] https://unicode.org/L2/L2010/10115-n3806.pdf

[9] http://www.unicode.org/L2/L2010/10138-n3829.pdf

[10] Vgl. Wolfgang Ullrich: Selfies. Die Rückkehr des öffentlichen Lebens, Berlin 2019, S. 39ff.