Theorieaneignung als populäre Kultur

Seit dem Ende der 1980er Jahre breitet sich ein merkwürdiges populärkulturelles Phänomen aus: In Museumsshops, in Buchläden oder auf Geschenkartikelseiten kann man die Aneignung von Kultur- und Gesellschaftstheorien in Form von Theorie-Merchandising beobachten. Weit verbreitet ist etwa ein T-Shirt, dessen Aufdruck auf die bekannte Schießszene aus Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ referiert und die von Fans heißgeliebte Mixtur aus Radikalität und Coolness um eine weitere Referenzebene variiert: Die Statur der beiden Gangster mündet hier nicht in die Gesichter John Travoltas und Samuel L. Jacksons, sondern in die Köpfe von Karl Marx und Friedrich Nietzsche (Abb. 1).

Abbildung 1: Marx and Nietzsche – Fun Philosophy Shirt; https://www.redbubble.com/de/i/t-shirt/Marx-and-Nietzsche-Fun-Philosophy-Shirt-von-The-Nerd-Shirt/29548857.FB110

Es lohnt sich, einmal alle Vorbehalte gegen eine Kommerzialisierung oder Trivialisierung komplexer Theorie zu ignorieren und zu fragen, warum wir so etwas eigentlich anziehen wollen. Wie kommt es, dass das Hineinretuschieren der Köpfe zweier bekannter Gesellschafts- bzw. Kulturtheoretiker des 19. Jahrhunderts ein Filmfan-Shirt nicht etwa entstellt, sondern aufwertet? Über die ästhetische Qualität von Marx und Nietzsche kann man sicherlich streiten; Fakt ist allerdings, dass das Theorie-Merchandising nicht zuletzt um diese beiden Theoretiker in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielfältige gestalterische und komische Formen angenommen und Vermarktungsstrategien angeregt hat, dass es also ‚ankommt‘. Davon zeugen auch die zahlreichen Kaffeetassen, Socken, Taschen, Fingerpuppen und Radiergummis mit Gesichtern von Michel Foucault oder Slavoj Žižek, die dem ikonischen Status Che Guevaras und Frida Kahlos Konkurrenz machen. Wenn das Theorie-Merchandise solchermaßen in Serie geht und also, mit Moritz Baßler gesprochen, ein kulturelles Paradigma der Selbstähnlichkeit bildet, das über die Rückkopplung von Produktion und Rezeption funktioniert, dann ist es zu einer eigenständigen populären Kultur geworden – Pulp Theory: eine Theorierezeption, die ‚Theorie‘ auf einmal mit Werten des Pop auflädt, die sie cool, chic, trashy, witzig oder glamourös macht (vgl. Baßler 2019: 67).

Es ist verlockend, das kulturelle Kapital als zufriedenstellende Erklärung des Phänomens zu akzeptieren. Doch das wäre zu einfach. Sicherlich spielt der Gedanke an die habituelle Inszenierung von Insiderwissen bei der Kaufentscheidung eine Rolle; der kultursoziologische Kurzschluss überschattet jedoch einige andere Fragen, die man an das Phänomen stellen kann, und die nicht nur Einblicke in eine populäre Kultur, sondern vielleicht auch in die Popaffinität von Theorie geben können. Die folgenden Ausführungen widmen sich den Fragen, was Theoretiker zu Pop-Ikonen macht, wie das Referenzspiel des Theorie-Merchandise funktioniert, welche Rezeptionsmodi angeregt werden und inwiefern uns Pulp Theory vielleicht sogar Erkenntnisse über die Wirkung von Theorie bescheren kann.

1. Theorie wird Aktivismus

Es ist keineswegs egal, welcher Theoretiker populärkulturell vermarktet wird. Marx und Nietzsche in „Pulp Fiction“-Gangsterhaltung funktionieren auch deshalb so gut, weil sie ins Setting des Films und seiner Referenzen auf die historischen Pulp-Magazine passen. Marx und Nietzsche gelten als Erschütterer des modernen Subjekts: Marx, weil er die soziale Bedingtheit durch ökonomische Verhältnisse proklamierte, Nietzsche, weil er wertbesetzte Sinnstifter wie die Moral, Gott oder die Wissenschaft als kulturelle und letztlich unhaltbare Konstruktionen entlarvte. Mit beiden Figuren verbinden wir also eine Form der Destruktivität, die gut mit der Skrupellosigkeit von Vincent und Jules kombinierbar ist.

Für beide gilt außerdem, dass sich die Radikalität ihrer Thesen eigentlich erst so richtig in ihrer Wirkung voll entfaltete. So sind Marx und Nietzsche klassische Diskursivitätsbegründer, insofern sie eine uferlose Rezeption angestoßen haben. Beide wurden als Gewährsmänner für totalitäre Regime und Ideologien funktionalisiert. Sie sind also selbst in Serie gegangen und haben Theorieströmungen initiiert, wobei sowohl der Marxismus als auch die Postmoderne unauflöslich mit ihren Gründerfiguren verwoben sind. Das auratisiert die beiden Gründer, macht sie zu säkulären Ikonen, die immer zugleich sich selbst und mehr als sich selbst ausstellen. Die von Marx und Nietzsche ausgehende „spontane Identifikation“ mit den Thesen, die sie bedeuten, verleiht beiden tatsächlich eine Art Coolness-Faktor, der die visuelle Kombination mit Figuren eines Gangsterfilms problemlos als weiteres Rezeptionsphänomen integrieren kann (Collenberg-Plotnikov 2009: 297).

Pulp Theory hat demnach einen Hang zur Personalisierung, ist also vielfach Theoretiker-Merchandise. Hinzukommen müssen äußerliche Signifikanz und Einprägsamkeit, visuelle Reproduzier- und Verbreitbarkeit, die kultische Evidenz sowie die semiotische Übercodierung, und schon ist eine Theorie ikonisch geworden. Auf der Suche nach früheren Formen der populärkulturellen Anverwandlung von Theorie-Ikonen stößt man sehr schnell auf die politischen Plakate der 68er-Bewegung. Hier dienten Vorbilder der Revolution wie Lenin oder Che Guevara, aber auch Vertreter der politischen Philosophie, vorrangig Marx, Engels und Bloch, der klaren Positionierung innerhalb linksrevolutionärer Programme. Die Plakatschwemme der 68er demonstriert die Verschmelzung und Kommerzialisierung von Protest- und Jugendkultur, die neue Ausdrucksformen erfand, um ihr politisches Engagement wie eine Marke zu tragen und öffentlich zu machen. Leitend war hierbei ein Präsentations- und Rezeptionsmodus, der aus der seriellen Ausstellung ganz bestimmter Politiker und Theoretiker an Zimmerwänden die unmittelbare Erkennbarkeit der politischen Haltung der dort Wohnenden versprach.

Abbildung 2: Politik, Pop & Afri-Cola, Pop & Afri-Cola. Eine Ausstellung des Deutschen Plakat Museums im Museum Folkwang. 2. Januar–16. März 2008. Hg. v. Alexander Grönert. Bottrop: Pomp, S. 37.

Besonders erinnert wird in diesem Zusammenhang der Plakatslogan „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“, mit dem sich der SDS gegen das Verbot politischer Veranstaltungen an der Kunstakademie in Stuttgart zur Wehr setzte (vgl. Grönert 2008: 19). Das Plakat zeigt Marx, Engels und Lenin, büstenartig nebeneinander und im Profil nach links gedreht auf intensivrotem Grund (Abb. 2). Die Darstellung zieht ihre Wirkung aus dem Kontrast von Text- und Bildbedeutung. Während der Text „Alle reden vom Wetter“ auf die Gesprächskonvention des Small Talks verweist, die sich gerade durch die Oberflächlichkeit und Irrelevanz der Themen auszeichnet, braucht die dem entgegengehaltene politische Botschaft gar keinen Text: Sie setzt stattdessen auf das durch die abgebildeten Figuren mitaufgerufene Sinnarsenal politischer Programmatik, das durch den ikonografischen Status der drei Männer zusätzliche, weil nicht genau festzulegende Bedeutung erhält.

Das vergemeinschaftende „Wir“ ist damit auf keine inhaltliche Konkretion angewiesen, vielmehr generiert es politische Relevanz durch die Abgrenzung vom Smalltalk – die Steigerungsform ‚bloßen Geredes‘ – einerseits, und andererseits durch die Spontanidentifikation mit dem geballten Inhalt linker Theorie, die durch die drei ikonischen Köpfe eindeutig identifiziert werden kann. Die politische Botschaft der Abbildung wird dadurch verstärkt, dass das Plakat mit der monumentalen Darstellung von Marx, Engel und Lenin die Ästhetik der sowjetischen Erinnerungspolitik imitiert und mit dieser Anleihe am Osten im Westen provoziert.

Es ist kein Zufall, dass Karl Marx nun schon so oft genannt wurde: An seiner Darstellung lässt sich besonders gut beobachten, dass selbst modernen säkularisierten Ikonen noch ein Heiligenstatus zugeschrieben wird (vgl. Paul 2011: 9). In der Figur Marx verbindet sich seine Funktion als theoretischer Anreger mit seiner Funktion als revolutionärer Wegbereiter. Er gilt damit in doppelter Hinsicht als Garant für einen Neuanfang. Marx ist in und seit der Theoriepolitik der 68er das Idol eines theoretischen Gegendiskurses. Aus Philipp Felschs Buch Der lange Sommer der Theorie kann man lernen, dass ein meist unsystematischer und dezidiert antiakademischer Stil es diesem Gegendiskurs ermöglichte, Theorie als Lebensform einem als kalt, überholt und lebensfern empfundenen Intellektualismus entgegenzusetzen (vgl. Felsch 22018: 59). So tut es der Marx’schen Popularität auch keinen Abbruch, dass er schon vielfach für politische Protestgruppen, Parteien, Staatsapparate und Diktaturen in Anspruch genommen wurde, ganz im Gegenteil: Sein immenser Einfluss und die Realitätswirksamkeit der Ikone werden nur allzu gern miterinnert, die Serialität und Wirksamkeit war und ist Teil des Kults.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion erübrigte sich das subversive Potenzial, dessen sich die westliche Aneignung der politischen Ikonografie des ‚Feindes‘ zuvor noch gewiss sein konnte. Die historische Zäsur tat der Ikone jedoch keinen Abbruch, sondern machte Platz für neue Formen der seriellen Marx-Rezeption. Indem er Marx zugleich als Toten und als Gespenst bezeichnet, suchte Jacques Derrida Anfang der 1990er Jahre nach einer Erklärung für die nicht enden wollende kulturelle Relevanz des Marxismus trotz seiner politischen Absetzung. Als Toter sei Marx zwar Vergangenheit, aber auch ein Wiedergänger, der die postkommunistische Gegenwart heimsuche und kettenrasselnd an den Überschuss der revolutionären Idee erinnere, die noch nicht eingelöst worden sei. Als Gespenst liege er gleichsam noch vor uns und verweise auf seine Wiederkehr, die sich wiederholt ankündigt und ankündigen wird (vgl. Derrida 1993: 34). Anstatt nach 1989 zu verschwinden, setzten dann auch schleichend Neukonnotationen der Marx-Ikonografie ein, die nun vermehrt humoristisch die Identifikation des Denkers mit dem realpolitischen Ost-Regime des 20. Jahrhunderts reflektierten und parodierten. Das Ende ihrer primär politischen Funktion fiel zusammen mit der popkulturellen Aufwertung der Ikone Marx, die nun auch jenseits von Litfaßsäule, Hauswand und Studentenbude als Postkarte, Sticker oder witziges Gimmick zirkulierte.

Dass es nach wie vor nicht ohne Marx geht, zeigt die hierzulande wohl berühmteste Karikatur der deutsch-deutschen Wiedervereinigung (Abb. 3). Karikaturist Roland Beier legt einem schuldbewusst aussehenden Karl Marx, die Augen nachdenklich-kokett geschlossen und die Hände in den Hosentaschen, den Ausspruch „Tut mir leid Jungs! War halt nur so ‘ne Idee von mir …“ in den Mund. Die Karikatur wurde damals nicht nur in vielen Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt, sondern auch als Poster und Postkarte verkauft (vgl. Lammel 1995: 292). Erneut wird der Theoretiker für die ‚Anwendung‘ seiner Theorie in Haft genommen. Die Karikatur zieht ihre komische Wirkung zum einen aus der Darstellung der Figur Karl Marx, die ihn fast wie ein großes Kind aussehen lässt, das sich um die Verantwortung für einen gerade begangenen Fehltritt drückt, zum anderen aus dem nicht explizit genannten, aber durch den aktuellen Kontext eindeutigen Abstand zwischen ‚nur einer Idee‘ und dem Untergang einer Weltmacht. Die Karikatur spielt mit der These, dass dieser verwirrte kleine, etwas dickliche Denker für die Geschicke der Weltgeschichte verantwortlich sein soll, indem sie ihre Zustimmung oder Ablehnung zu dieser These im Unklaren lässt. Komisch ist die Wirkung entweder, weil aus der karikaturesken Logik nur schwer vorstellbar ist, dass eine Weltmacht auf diesen drolligen Denker hörte, oder aber, weil das Argument einer Schuld des Denkers an seiner posthumen Nutzung schlicht absurd wäre.

Abbildung 3 [1990]: Gishold Lammel: Deutsche Karikaturen. Vom Mittelalter bis heute. Stuttgart; Weimar: Metzler 1995, S. 291.

Abbildung 4 [2021]: #Dönermarx; https://opor-streetwar.com/ Doenermarx

„#Dönermarx“ hat also nicht nur die Funktion, die Zugehörigkeit, das Verstehen oder das soziale Engagement seines Trägers zu markieren, und nicht nur die Wirkung, witzig zu sein, sondern auch die Eigenschaft, auf die Grundkonstitution des Theoriediskurses zu verweisen, der mit der ‚Funktion Autor‘ immer schon ein „Inbezugsetzung der Texte zueinander“ leistet und ganz grundlegend Raum gibt für „etwas anderes als [ihn] selbst, das jedoch zu dem gehört, was [er] begründet ha[t]“ (Foucault [1969] 2000: 210, 220). Selbst ein dönerfleischsäbelnder Marx weist dann nachdrücklich darauf hin, dass es nicht ohne ihn geht und man immer wieder zu ihm zurückkehren muss, um die politische Bedeutung marxistischer Inhalte zu gewährleisten. Ob die Träger:innen der #Dönermarx-Sticker und -Shirts in jedem Moment reflektieren, dass sie gerade auch das Foucault’sche „Prinzip der Sparsamkeit“ (ebd.: 228) von Diskursen mit Autorfunktion ausstellen, oder ob ihr soziales Engagement oder dessen offene Präsentation in der Peer Group die Kaufentscheidung motiviert haben, sei dahingestellt. Der Clou ist, dass uns gerade die nichtintentionale popkulturelle Nutzung dieses Sparsamkeitsprinzips zeigt, welch kreatives Potenzial der Rezeptionszusammenhang einer Theorie bereithält, die schon längst darüber hinaus war, ihre Reinheit behaupten zu müssen.

2. Weltfremdheit sells

Während Marx, Engels und Lenin im Pop-Wissen viel mehr als Revolutionäre denn als Theoretiker kursieren und auch ihre Theorien eher in politischen Slogans als in historiographischen oder sozialanalytischen Modelle rezipiert werden, gibt es einen breiten Markt für Personen und Thesen, die als Wissenschaftler:innen, als wissenschaftlich und theoretisch anspruchsvoll in die Popkultur eingehen. Bekannte Beispiele sind Albert Einstein, dessen ikonische Abbildung mit Struwwelhaaren und herausgestreckter Zunge an die Tradition des Mad Scientists anschließt, oder auch erfolgreiche Serienformate wie „The Big Bang Theory“.

Theorie ist hier meist gleichgesetzt mit naturwissenschaftlicher Theoriebildung, die für ein komplexes Denken und einen oftmals weltfremden Antipragmatismus einsteht, das entsprechende Figurenpersonal charakterisiert und im sozialen Zusammentreffen mit ‚Normalos‘ Gags produziert. Dass Theorien der Chemie, Physik oder Astronomie nun plötzlich Pop sind, motiviert Fans dann auch zum Kauf kleiner Plüschversionen von Schrödingers Katze, von Uhren, die das Ptolemäische Universum anzeigen, oder der „Relatively Strong Mints“-Blechdose mit Einsteins Kopf und abstrakten Formeln als Aufdruck. Es gibt ein eigenes Buchgenre, das die Verknüpfungen von Blockbustern und theoretischem Know How aufschlüsselt und „Jurrassic Park“ oder „Star Wars“ auf ihre epistemische Plausibilität analysiert, die zum normativen Maßstab geworden ist, um die Filme als (un-)realistisch auf- oder abzuwerten (vgl. Christian 2022).

Dieser populärkulturelle Trend ist ein Beleg für die „Rache des Nerds“: laut Annekathrin Kohout die entscheidende Transformation innerhalb der „Popkulturgeschichte“ des Nerds. Ende des 20. Jahrhunderts, genauer: ab den 1980er Jahren erhalten die vormals einfach nur als hässlich und lächerlich dargestellten Schlaumeier einen Coolnessfaktor. Im Nerd transportiert sich die Weltfremdheit, die Hans Blumenberg mithilfe der Anekdote der über Thales von Milet lachenden Thrakerin dem Theoretiker attestiert. Kohout sieht in der „slapstickhaften Inszenierung des Nerds in Highschool-Filmen“ eine Reaktualisierung des stolpernden Sterneforschers Thales, der vor lauter Konzentration in einen Brunnen fällt und den Spott der Thrakerin auf sich zieht (Kohout 2022: 49). Blumenberg hatte die Häme der Thrakerin als Urmoment der Theorie bestimmt. Weil man die Arbeit des Theoretikers nicht sehen könne, zeichne ihn ein „exotisches Verhalten“ aus, das für Außenstehende genauso absurd und realitätsfremd aussehen müsse wie eine Sportform, deren Regeln man nicht kennt (Blumenberg 1987: o.S.).

Parallel zum Aufstieg des Informationszeitalters und zum immensen Erfolg populärer Wissenschaftler und Computerfreaks wie Bill Gates, Steve Jobs oder Stephen Hawking in den 1980ern wird diese Weltfremdheit auf einmal erstrebenswert. Die Rache des Nerds ist nicht nur in Medienberichten und Biografien eine gute Story, sondern eignet sich auch besonders gut für fiktionalisierte Sozialstudien. Die Handlung ist schematisch: Ein zunächst uncooler Geek, der nichts lieber will, als von seinen Mitschülern und vor allem Mitschülerinnen akzeptiert zu werden, nutzt die Zeit, die ihm sein Außenseiterstatus verschafft, um theoretisches Wissen anzuhäufen, wird später an einer Eliteuniversität angenommen und beruflich erfolgreich. Für die nun erwachsenen Frauen in seinem Umfeld sind Wissen und Erfolg auf einmal sexy – und so wird sein erfülltes Leben zur Genugtuung gegenüber allen, die zuvor über ihn gelacht haben (vgl. Kohout 2022: 69f.). Die Spencer Reids und Sheldon Coopers, die die Serienlandschaft der letzten zwei Jahrzehnte bevölkern, können als Variationen eben dieser Aufstiegsgeschichte gelten, die angesichts der Popularität solcher Figurentypen offenbar ausgezeichnet zu unseren Seh-, Narrations- und Lachgewohnheiten passt.

Populärkulturelle Formate schließen hier an bewährte Strategien der Komik an, die aus der Inkongruenz zweier unterschiedlicher Kontexte Pointen generiert (vgl. Wenzel 1989: 33). Der komische Effekt entsteht aus dem Rahmenwechsel, den die Theorie vollführt, wenn sie „aus seinem standardisierten Kommunikationszusammenhang heraus[gelöst] und in einen anderen – nicht minder standardisierten, dem fraglichen Wissen aber fremden – Kontext ein[gespeist]“ wird (Pethes 2013: 111). Die stereotype Unübersetzbarkeit von ‚Leben‘ und ‚Theorie‘ sorgt dann zuverlässig für Lacher (vgl. Gwozdz 2017: 69).

Zusätzlich zu dieser Pointenlogik des Rahmenwechsels steigert der ‚Theoriepop‘ seinen Unterhaltungsfaktor, indem er noch an eine weitere Komik-Tradition anschließt: Obwohl sich der Nerd in den vergangenen Jahrzehnten populärer Genres von einer bemitleidenswerten Neben- zu einer sympathietragenden Hauptfigur entwickelt hat, löst er dennoch einen Mechanismus des Komischen aus, den die Überlegenheitstheorien zu ihrer Grundlage bestimmen. Erheiterung wird durch eine Inszenierung von Unzulänglichkeit motiviert, die in den Zuschauer:innen das beruhigende Gefühl der Größe auslöst (vgl. Kindt 2017: 3). Die Weltfremdheit der Protagonist:innen lässt sie bisweilen drollig wirken und die sozial und praktisch souveränere Zuschauerin – im Habitus der Thrakerin – überlegen schmunzeln.

Es ist ein bemerkenswertes Phänomen unserer Gegenwart, dass das Nerdige seit seinem popkulturellen Aufstieg bevorzugt zur Selbstbeschreibung herangezogen wird. In einer Mischung aus Witz, Understatement und Aufmerksamkeitserregung wird ‚nerdy‘ zum Charaktermerkmal, mit dem man sich kokett zwischen Wissen und Tollpatschigkeit positioniert, Eigenlob entgeht und trotzdem die eigene Informiertheit ausstellt. Neben den Computer- und Naturwissenschaften ist es vor allem die Philosophie, die zum Nerdgaranten avanciert und Weltfremdheit garantiert. Besonderer Beliebtheit erfreut sich zum Beispiel der Slogan „I want to stop philosophizing but I Kant“, der unter anderem als Laptopsticker angepriesen wird (Abb. 5).

Abbildung 5: Philosophy Pun Joke Sticker; https://www.redbubble.com/de/i/sticker/-von-stokesboyl/92328539.EJUG5#&gid=1&pid=3

Der Slogan nutzt ein vertikales Wortspiel, bei dem das Wort „can’t“ durch den homophonen Eigennamen des Philosophen „Kant“ ersetzt wird. Parallel zum Witz auf der Ebene des Lexems generiert der Slogan Komik aus der semantischen Ersetzung der Modalkonstruktion „can’t“ durch den Namen wohl eines der weltweit bekanntesten Philosophen. Auch hier ist es nicht völlig gleichgültig, wer genannt wird. Immanuel Kant steht nicht nur prototypisch für die europäische Aufklärung und symbolisch für die Wende zur modernen Philosophie und den Sieg der Vernunft über das Dogma, er ist außerdem für seinen asketischen Lebensstil bekannt. Er gilt als verschrobener Philosoph, was anekdotische Überlieferungen seines Lebensstils belegen und ihm bis heute die Aura der unerbittlichen Disziplinierung sichern, die mit Weltfremdheit bezahlt wird. Der Mythos ‚Kant‘ steht für einen Intellektuellen, der seine sinnliche Existenz der Erneuerung der Philosophie durch hochkomplexes und streng systematisches Denken untergeordnet hat.

Darüber hinaus hat die Referenz auf Kant jedoch keinerlei theoretische Relevanz für die Komik des Bekenntnis-Labels. Kant wird vor allem deshalb genannt, weil der Klang seines Namens den Wortwitz gelingen lässt. Insofern der ‚Pun Joke‘ die Aufmerksamkeit auf die phonetische Ebene lenkt (vgl. Brock 2009: 185), hat er zusätzliches Komikpotenzial, lässt der Name „Kant“ Personen mit der Muttersprache Englisch doch häufig wegen der komiksteigernden mehrdimensionalen Homophonie, die zugleich in anzügliche bzw. vulgärsprachliche Kontexte führt („can’t“/ „Kant“ / „cunt“), zusammenzucken. Der Eindruck referenzieller Beliebigkeit wird auch dadurch bestätigt, dass das Theorie-Merchandise zwar Kombinationen des Wortspiels mit Illustrationen Kants hervorgebracht hat (Abb. 6), sein Kopf aber auch häufig durch andere ersetzt – Karl Marx z.B. oder, noch schöner, Herodot – und damit absolut austauschbar wird.

Abbildung 6 Lustiger Philosoph Shirt https://www.redbubble.com/de/i/langarmshirt/Ich-m%C3%B6chte-aufh%C3%B6ren-zu-philosophieren-aber-ich-Kant-Lustiger-Philosoph-von-manidala/75067908.SOI2Z

„Kant“ steht hier schlicht und einfach für den prototypischen Philosophen ein. Die Theorie-Referenz strahlt in diesem Fall weder eine bestimmte politische Botschaft noch ein Wissen über konkretere Inhalte der Philosophie aus. Ganz anders als bei Marx geht es hier also nicht darum, an eine Diskurslogik anzuschließen oder sich in einen bestimmten Traditionszusammenhang zu stellen; es geht lediglich darum, den individuellen Hang zur Weltengrübelei auszustellen. Die Referenz wird vom Wortspiel instrumentalisiert und der Komik untergeordnet. Indem es ‚Kant‘ anstelle der negativen Modalkonstruktion ‚can’t‘ einsetzt, behält sich das Wortspiel vor, „neue Zeichenbeziehungen zu stiften“ (Brock 2017: 60), in denen die Wortfolge „I Kant“ zugleich semantisch als Identifikation – „I, Kant“ = „Ich, Kant“ = „Ich, Philosoph:in“ – aufgefasst werden kann.

Mit dem Witz des Weltfremden entstehen also auch neue Formen der Selbstdarstellung. Die Komik-Marker des Nerds – Überlegenheitsgefühle angesichts der Realitätsuntauglichkeit des Schlaumeiers – sind weniger direkte Motivation zum Kauf, denn der Nerd ist man mit dem Kauf ja selbst. Vielmehr wird die lebensweltliche Unterlegenheit zum Markenzeichen und werden beide kommunikativen Reaktionen, das Gefühl des Unpassenden und das der Überlegenheit, beim Gegenüber antizipiert, der auf das T-Shirt blicken und ‚kluge Weltfremdheit‘ sehen soll. – sei es, dass das obsessive Philosophieren letztlich den schlaueren Kopf hervorbringt, sei es, dass die harmlose Selbstdemontage den Anschein erweckt, über den Dingen zu stehen. So oder so wird Theorie in solchen Fällen Pop, um unabhängig von ihren Inhalten und konkreten Einsatzgebieten als Accessoire des Wissenden zu firmieren, der sich nicht zu schade ist, für einen Lacher oder zumindest ein Schmunzeln in den Brunnen zu fallen.

3. Popaffine Theorie

Während es im Kant-Wortspiel nicht auf die Inhalte der Kant’schen Philosophie ankommt, Kant also nur als klanglich dankbarer Platzhalter für den prototypischen Philosophen ‚rezipiert‘ wird, referieren die allermeisten Phänomene der Pulp Theory auf ein Pop-Wissen über philosophische Schulen. Das popkulturelle Archiv ist voll von Theoriereferenzen, die nur auf der Grundlage zumindest basaler Kenntnisse der assoziierten Thesen verstanden werden können. Bei näherem Hinsehen enttarnt sich eine gewisse Pfadabhängigkeit dieser Theoriereferenzspiele. Gewisse Theorien scheinen danach zu rufen, popkulturell vereinnahmt und kreativ angewandt zu werden. Es muss etwas in oder an ihnen sein, das sie unterhaltsam, stilfähig, cool erscheinen lässt. Was aber macht bestimmte Theorien popaffiner als andere? Oder anders gefragt: Warum wundern wir uns eigentlich nicht darüber, dass es ein Musikalbum, ein Musical und eine eigene Merchandise-Kategorie ‚Freudiana‘ gibt, aber keine zu theoriegeschichtlich vergleichbar wirkmächtigen Denkschulen wie, sagen wir, ‚Husserliana‘ (denn am Klang liegt es dieses Mal wohl nicht)?

Elena Beregow hat jüngst herausgestellt, dass Theorien einen je eigenen Sound und voneinander abweichende Rhythmen aufweisen (vgl. Beregow 2021: 207). Während manche viel Wert auf eine so nüchterne wie geschlossene Argumentation und ‚kühle‘ Beobachtung legen, zeichnen sich andere eher durch ihren übertreibenden, dunklen und ‚wuchernden‘ Stil aus (vgl. ebd.: 203). In entschiedener Abgrenzung von den sorgsam und exakt konstruierten Denkgebäuden der abendländischen Philosophietradition erschuf die postmoderne Philosophie einen antitheoretischen Theoriestil, der über weite Strecken eher an Literatur als an Philosophie denken lässt (vgl. Poljanšek 2012: 27).

Diese Theorie hat einen Hang zum Pop, der unter anderem an seiner Ausdrucksform festgemacht werden kann: Postmoderne Theorien erzählen, um zu argumentieren, und besitzen einen hohen Grad an Poetizität (vgl. Birnstiel 2012: 25f.). Man kann also sagen, sie ähneln aufgrund ihrer ästhetischen Anstrengung den kulturellen Artefakten, die sie in den Blick nehmen, und sind daher besonders prädestiniert, in die Narrative und die Ikonographie der Hoch-, vor allem aber der Populärkultur einzuwandern. Einige Theoretiker in ihrem Fahrwasser, wie z.B. Stephen Greenblatt oder Slavoj Žižek, haben sich darüber hinaus dezidiert die Analyse des populärkulturellen Imaginären zur Aufgabe gemacht, um an die Denk- und Darstellungsmuster verschiedener Gesellschaften in der Geschichte heranzukommen.

Die Theorie auf Tuchfühlung mit dem Populären liegt dann auch besonders praktisch im Nahbereich populärer Kulturen, die sich aus der Übernahme der Beobachtung ihrer selbst ein besonders wildes referentielles Spiel erlauben können. Der ‚Foucault-Rolli‘ oder die betont unästhetische Ästhetik des Žižek’schen Kleidungsstils werden so wiederum zum modischen Statement (vgl. Rohde 2017). Hier sorgt nicht der Rahmenwechsel für populärkulturelle Gratifikation, sondern die manchmal kaum sichtbare Grenze zwischen Theorie und Pop, die zu deren Vermischung, Überschreitung, Destruktion herausfordert.

Es war also kein Zufall, dass dem Durchbruch des populären Phänomens ‚Pulp Theory‘ in den 1980er Jahren die Hochkonjunktur poststrukturalistischer Theoriebildung in den USA und Europa vorangegangen ist. Begibt man sich auf diese Spur und verfolgt man theoriegeschichtlich die Anreger dieser Theorieströmungen nach, so landet man vor allem bei solchen Theorien, die sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen ein überliefertes Gerüst von Normen wandten und kulturelle Wertsetzungen destabilisierten. Es gibt wohl kaum eine Kulturtheorie, auf die das alles besser zutrifft und die häufiger popkulturell angeeignet wurde als die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Auch, weil Freud mit seinen Studien zum Witz oder zur Alltagspathologie selbst einen engen Bezug zu populärkulturellen Phänomenen gesucht hat, vor allem aber wegen ihrer zahlreichen Antworten auf ‚allzumenschliche‘ Belange wie Träume, Begierde und seelische Schmerzen, wurde die Psychoanalyse bereits unmittelbar nach ihrer Entstehung weltweit berühmt (vgl. Daum 2009: 323). Ihre Erklärungen zielen ins Zentrum der Frage nach ge- oder misslingender moderner Subjektivität, sind aus dieser Frage entstanden und haben sie allererst ermöglicht.

Es waren vor allem die populären Narrative und Imaginationen des Films, die auf psychoanalytische Inhalte zurückgriffen. Die Psychoanalyse wurde Pop, weil sie gute Geschichten produzierte. Monströse Inkarnationen des ‚Es‘ machen eine Horror-Story, tabuisiertes innerfamiliäres Begehren, Projektion und Übertragung erzeugen Mixturen aus Dramatik und Erotik, die hermeneutische Tiefendimension von Träumen taugt für eine ganz eigene unheimliche Bildästhetik: Die Bausteine der Psychoanalyse docken an zahlreiche Inhalte des populären Archivs an und bieten Muster zu deren Verknüpfung.

Freuds Theorie lässt sich – bei aller intendierten Kohärenz der Psychoanalyse als Methode – sehr gut in Bausteine oder Mininarrative separieren. Der Penisneid inklusive der topischen ihn andeutenden Traumbilder, die Übertragung zwischen Patient und Therapeut oder der Ödipuskomplex zirkulieren als eigene kleine Storylines oder Schablonen für Variationen von zwischenmenschlichen Katastrophen durch das Popwissen. Sherry Turkle spricht in diesem Zusammenhang von der „appropriability“ der Psychoanalyse, die „objects to think with“ anbietet und durch ihre Formbarkeit in zahlreiche Lebenskontexte integriert werden kann (Turkle 21992: xiv).

Ihre Flexibilität ist dann auch die Grundbedingung für die Art und Weise, wie sich das Merchandising die Theorie aneignet. Weit verbreitet ist z.B. eine einfache Baumwolltragetasche, die Freuds Kopf und die beiden Wörter „Your Mother“ ziert und in vielen unterschiedlichen Farben von Kaminrot bis Babyblau zu erwerben ist (Abb. 7). Die Tasche nutzt die wohl weitverbreitetste Meinung des Popwissens über die Psychoanalyse, dass es in ihr letztlich immer um ein gestörtes Verhältnis des Mannes zur eigenen Mutter gehe. Allein durch die Wortfolge „Your Mother“ wird das gänzlich zum Klischee verdichtete Narrativ des Ödipuskomplexes aufgerufen, dem trotz der Tragik seiner archaischen Vorlage immer auch etwas Absurd-Komisches anhaftet.

Abbildung 7: Baumwolltasche Sigmund Freud; https://www.etsy.com/listing/1295797316/sigmund-freud-your-mother-cotton-bag

Sowohl die dramatische Handlung um König Ödipus als auch der Freud’sche Ödipuskomplex spielen darüber hinaus mit einem Grundnarrativ populärer Genres, nämlich dem Rätsel, das in mühevoller Rekonstruktion oder Analyse an die Oberfläche geholt und gelöst werden muss, im doppelten Fall von ‚Ödipus‘ allerdings zwar Auflösungen, aber kein Happy End verspricht. Das detektivische Aufdecken verborgener Zusammenhänge ist ein besonders wirkmächtiges Handlungsmuster, das Theorien von Marx und Nietzsche über Freud bis hin zu Foucault, Derrida und Žižek mit der Unterhaltungskultur zusammenbringt (vgl. Boltanski 2015).

Das Komische der Tasche wird dadurch verstärkt, dass die Wortfolge „Your Mother“ an eine ganze Serie von Witzen erinnert, die seit Jahrzehnten ein globales Phänomen der Jugendkultur ist. Der Witz basiert immer darauf, dass die Mutter des Gegenübers auf besonders übertriebene Weise abgewertet wird, so dass die Absurdität des ‚Disses‘ die verletzende Wirkung mildert. Die Witzreihe ist mittlerweile so bekannt, dass die Worte „Deine Mutter“ – ohne weitere Spezifizierung, was diese tun oder sein soll – ausreichen, um den anderen in einem humoristischen verbalen Schlagabtausch zur Reaktion zu animieren.

Erst in der Kombination mit dem Aufdruck von Freuds Kopf wird die Verknüpfung von Witz und Symptom hergestellt – und verstärkt sich die komische Wirkung des Ausrufs, weil beide Kontexte im popkulturellen Wissen mit absurder Übertreibung konnotiert sind. Abermals arbeitet die Aneignungsform mit der Logik der Pointe, weil sie zwei ganz unterschiedliche soziale, historische und situative Gebrauchsrahmen in der Verkürzung „Your Mother“ zusammenbringt. Der Vorwurf der Trivialisierung liegt nahe. Er zielt jedoch am Phänomen vorbei bzw. trifft es nicht. Die ‚unzulässige‘ Verkürzung ist sich ihres Reduktionismus bewusst und zieht gerade daraus ihre Komik.

Das Theorie-Merchandise der ‚Freudiana‘ macht damit auf ein weiteres Merkmal aufmerksam, das Theorien popaffin macht: Popkulturell besonders attraktiv sind solche Theorien, die bereits bekannte Slogan oder Denkfiguren mitbringen. Verknappte Formeln lassen sich ideal ‚verarbeiten‘, sind sie doch für Text-Bild-Montagen, Listen und humoristische Punchlines bestens geeignet. „Gott ist tot“, „Ein Gespenst geht um“ oder der „Freud’sche Versprecher“: Sie alle komprimieren Komplexität und lassen sich rekombinieren, in Serie bringen, kontraintuitiv verknüpfen (vgl. Jäger/Matala de Mazza/Vogl 2021: 3). Sie erfüllen von selbst bereits die für die Populärkultur konstitutive Funktion der Zirkulation und Reproduzierbarkeit, sie sind das ‚Markenzeichen‘ der Theorie, das sie elastisch und wiedererkennbar macht (vgl. Torra-Mattenklott 2016: 50).

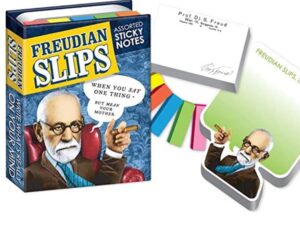

Paradigmatisch für die Popularität des Verknappten ist der ‚Freudian Slip‘, der gleich mehrere unterhaltsame Eigenschaften in sich vereint: Er ist in seiner Alltagsrelevanz bereits mit einer komischen Wirkung verknüpft. Wir kennen alle das Phänomen, das er bezeichnet, und haben uns schon peinlich berührt und ertappt gefühlt. Zudem ist er für inkongruente Homonymien besonders dankbar, lassen sich doch auch Kleidungsstücke von Hausschuhen (Freudian Slippers) bis Unterwäsche (Freudian Slip) mit ihm verknüpfen. Und er kann Anlass bieten, das Theorieelement wiederum praktisch in den Alltag zu integrieren, mit den „Freudian Slips“ als Notizzettel in Überweisungs- oder Rezeptoptik, die schon beim ersten Ansetzen des Stifts das Geschriebene humoristisch pathologisieren (Abb. 8).

Abbildung 8: Freudian Slips; https://www.amazon.de/ Freudian-Slips-Sticky-Notes-Booklet/dp/B001S00L5U

In einer Sprechblase auf dem Cover, die einem zigarrenrauchenden Sigmund Freud zugeordnet ist, wird das Mutter-Klischee der Pop-Psychoanalyse erneut aufgerufen; es dient ebenfalls als Erklärung für das Funktionsprinzip der ‚Sticky Notes‘, die jeder aufgeschriebenen Aussage einen doppelten Boden zukommen lassen: „When you say one thing, but mean your mother“. Das Verdachtsmoment, das eine Differenz zwischen „say“ und „mean“ installiert, wird auf dem Rücken der Packung reproduziert, wenn die Kundin mit dem Teaser „Write what’s Reality on your Mind“ zunächst zum Schmunzeln und dann zum Kauf motiviert werden soll. Der Freudian Slip wird im wahrsten Sinne zum ‚object to think with‘, er rückt als Sinnstifter in den Alltag ein und trägt als solcher das Potenzial, Zusammenhänge und Gesprächsanlässe dort zu kreieren, wo ‚eigentlich nur‘ eine praktische Notiz am Kühlschrank hängt.

Die Freud’sche Theorie zeigt sich hier in ihrer Anwendbarkeit, indem ihr Element den Boden für unterhaltsame zwischenmenschliche Kommunikation bereitet, die komikbasierte Deutungsspiele ebenso wie metamethodische Überlegungen („was hätte Freud wohl dazu gesagt?“) beinhalten kann. Das Einzelelement wird jedoch überschritten und macht Platz für eine vage Referenz auf ein psychoanalytisches Strukturmoment, das es erlaubt, in allem Oberflächlichen („say“) eine tiefere Botschaft („mean“) zu erkennen. Die Theorie wird hier als ganze auf ein Verdachtsmoment reduziert und in gewissem Sinne auch trivialisiert, setzt im Gegenzug aber Kreativität frei und regt zur gemeinschaftlichen Bedeutungsproduktion an.

4. Pulp Theory

Die Rückkopplung von Alltagsbeobachtung und Alltagsgebrauch stellt sich bei genauerem Hinsehen als weiteres zentrales Merkmal popfähiger Theorien heraus. Diejenigen, die am Alltag entwickelt wurden, werden bevorzugt durch popkulturelle Aneignung auch wieder in den Alltag reintegriert, um ihn unterhaltsamer, spannender, sinnhafter oder durch gesteigerte Komplexität glamouröser zu machen. Der Selbstermächtigung der Rezipierenden durch die theoretische Vorlage geht also oftmals schon eine Ermächtigung der Rezeption durch ebendiese theoretische Vorlage voraus. Theorien, die thematisch, stilistisch oder politisch an der Rezeptionsseite kultureller Sinnstiftung interessiert sind, senken gewissermaßen die Schwelle ihrer Rezeption durch populäre Kulturen ab.

Abbildung 9a: Suhrkamp Notizbuch; https://www.suhrkamp.de/non-book/notizbuch-suhrkamp-taschenbuch-t-9783518469194

Abbildung 9b: Suhrkamp Notizbuch; https://www.suhrkamp.de/non-book/notizbuch-suhrkamp-taschenbuch-die- lust-am-text-t-9783518469798

Dieses Muster wird mittlerweile auch von denjenigen kultstiftenden Institutionen erkannt und lukrativ angewandt, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Theorie einen ‚Sitz im Leben‘ erhält. So vertreibt der Suhrkamp-Verlag schon länger ein Blanko-Notizbuch mit der schlichten Aufschrift „Notizen“ im Stil der Reihen edition suhrkamp oder stw und seit Kurzem zusätzlich Notizbücher, deren Titel und Ästhetik berühmte, bei Suhrkamp vertriebene Schriften imitieren und ihren Gebrauch präfigurieren (Abb. 9a, 9b). Ein Notizbuch mit der Aufschrift „Mythen des Alltags“ ruft nach Tagebuch, ein anderes mit dem Titel „Die Lust am Text“ nach Literaturstudent:innen, die sich selbst an kreativen Zeilen versuchen möchten. Die Roland Barthes-Referenz liegt nahe. Sein Name ist zur Chiffre der Geburt des Lesers und der Umwälzung literarischer Deutungshoheit geworden. Schon der Titel „Mythen des Alltags“ verrät die Theoriefähigkeit des gewöhnlichen Lebens. Die selbstreferenzielle Aufmachung der Suhrkamp-Taschenbücher soll wohl nicht nur zu Werbezwecken an die legendäre „Suhrkamp-Kultur“ (Felsch 22018) der Studentenbewegung erinnern, sondern auch den Mechanismus der Theorieaneignung aufrufen, dessen Aussicht auf kreatives Potenzial den Schreibwilligen zum Kauf animiert. Dass das Label ‚Suhrkamp‘ durch Merchandising-Produkte selbst einen ‚Sitz im Leben‘ der Konsument:innen beansprucht, zeigt auch die jüngst vertriebene stw-Basecap, mit der Suhrkamp sein 50-jähriges Jubiläum manifestiert (Abb. 9c). Mit ihr knüpft der Verlag an diverse Strategien der Popularisierung von Theorie an, wenn der Werbetext verspricht, mit dem Tragen der Kappe sowohl die Dissertation im Hörsaal als auch die Demokratie auf der Straße verteidigen zu können.

Abbildung 9c: stw-Basecap; https://www.suhrkamp.de/non-book/basecap-50-jahre-suhrkamp-taschenbuch-wissenschaft-t-9783518001806

Dass sich mit dem Suhrkamp-Verlag eine Institution den Hype des Theorie-Merchs zunutze macht, die weniger mit populären als mit hochkulturellen Inhalten verknüpft wird, ist nur die Spitze des Eisbergs populärkultureller Theorie-Aneignung, deren Erfolg sich bis zu dem fest im Kulturbetrieb verankerten Großverlag herumgesprochen hat. Doch selbst diese tendenziell elitäre Anverwandlung der Pulp Theory setzt auf die Mechanismen, die Theorieaneignung zur populären Kultur gemacht haben: Ikonische Aufmachung, die Coolness des ‚weltfremden‘ Theoretikers und die Popaffinität revolutionärer Theorien, die sich ohnehin im Nahbereich des Populären und fern von systematischer Strenge verorten.

Theorieaneignung als populäre Kultur ist dann auch streng zu unterscheiden von Populärwissenschaft einerseits und Wissenschaftsvermittlung andererseits. Sie ist weder eine Strategie, die von der Wissenschaft gesteuert in didaktischer Reduktion Erkenntnisinhalte ‚ans Volk‘ bringt; noch ist sie Teil heutiger wissenschaftspolitischer Bemühungen, die Laien in die Forschungsinstitutionen zu laden und an der Wissensproduktion zu beteiligen. Jenseits von Paternalismus und third mission ist Pulp Theory nicht Didaktik und nicht Aufklärung. Sie ist vielmehr eine Art eigene Theoriebildung, die durch verkürzte Aneignung, Sampling und Montage theoretischer Positionen neue Sinnzusammenhänge produziert und kontraintuitive Verknüpfungen ins kulturelle Archiv einzieht.

Literatur

Andò, Romana/Campagna, Leonardo (2022): Intellectual Fashion/Fashion Intellectual: Luxury, Branding, and the Glamourization of Theory. In: ZMJ 12, S. 145-162.

Baßler, Moritz (2019): Leitkultur Pop? Populäre Kultur als Kultur der Rückkopplung. In: Drews, Albert (Hg.): Kulturpolitik für die Popkultur. 60. Loccumer Kulturpolitisches Kolloquium. Rehburg-Loccum, S. 57-70.

Beregow, Elena (2021): Theorieatmosphären. Soziologische Denkstile als affektive Praxis. In: Berliner Journal für Soziologie 31, S. 189-217.

Birnstiel, Klaus (2012): Einleitung: Poststrukturalismus, Postmoderne und einige der Folgen. In: Birnstiel, Klaus/Schilling, Erik (Hg.): Literatur und Theorie seit der Postmoderne. Stuttgart, S. 17-26.

Blumenberg, Hans (1987): Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie. Frankfurt/M.

Boltanski, Luc (2015): Rätsel und Komplotte. Kriminalliteratur, Paranoia, moderne Gesellschaft. Aus dem Französischen von Christine Pries. Berlin.

Brock, Alexander (2009): Humour as a Metacommunicative Process. In: Journal of Literary Theory 3, S. 177-194.

Brock, Alexander (2017): Wortspiel. In: Wirth, Uwe (Hg.): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, S. 56-61.

Christian, Alexander (2022): Reflections on Popular Culture and Philosophy. In: Kriterion 35, S. 335-357.

Collenberg-Plotnikov, Bernadette (2009): Moderne Ikonen. Die Präsenz des Undarstellbaren in der neueren Kunst. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 54, S. 283-303.

Daum, Alexander (2009): Varieties of Popular Science and the Transformations of Public Knowledge. Some Historical Reflections. In: Isis 100, S. 319-332.

Derrida, Jacques (1993): Marx‘ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale. Aus dem Französischen von Susanne Lüdemann. Frankfurt/M.

Felsch, Philipp (22018): Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolution 1960-1990. Frankfurt/M.

Foucault, Michel (2000): Was ist ein Autor? [1969] In: Jannidis, Fotis u.a. (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart, S. 198-222.

Grönert, Alexander (2008): 68er Plakate. In: Politik, Pop und Afri-Cola. 68er Plakate. Eine Ausstellung des Deutschen Plakat Museums im Museum Folkwang. 2. Januar-16. März 2008. Hg. v. Grönert, Alexander. Bottrop, S. 13-179.

Gwozdz, Patricia A. (2017): Science Celebrities als Ikonen des Knowledge Gossip. Von Heinz Habers Walt Disney Science zu Richard Dawkins Pop-Science Writing. In: Kleiner, Marcus S./Wilke, Thomas (Hg.): Populäre Wissenschaftskulissen. Über Wissenschaftsformate in populären Medienkulturen. Bielefeld, S. 61-96.

Jäger, Maren/Matala de Mazza, Ethel/Vogl, Joseph (2021): Einleitung. In: Jäger, Maren/Matala de Mazza, Ethel/Vogl, Joseph (Hg.): Verkleinerung. Epistemologie und Literaturgeschichte kleiner Formen. Berlin/Boston, S. 1-12.

Kindt, Tom (2017): Komik. In: Wirth, Uwe (Hg.): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, S. 2-6.

Kohout, Anne-Kathrin (2022): Nerds. Eine Popkulturgeschichte. München.

Lahrem, Stephan (2011): Che. Eine globale Protestikone des 20. Jahrhunderts. In: Paul, Gerhard (Hg.): Bilder, die Geschichte schrieben. 1900 bis heute. Göttingen, S. 164-171.

Lammel, Gisold (1995): Deutsche Karikaturen. Vom Mittelalter bis heute. Stuttgart/Weimar.

Niefanger, Dirk (2002): Der Autor und sein Label. Überlegungen zur fonction classificatoire Foucaults (mit Fallstudien zu Langbehn und Kracauer). In: Detering, Heinrich (Hg.): Autorschaft. Positionen und Revisionen. Stuttgart, S. 521-539.

Paul, Gerhard (2011): Bilder, die Geschichte schrieben. Medienikonen des 20. u. beginnenden 21. Jahrhunderts. Einleitung. In: Paul, Gerhard: Bilder, die Geschichte schrieben. 1900 bis heute. Göttingen, S. 7-16.

Pethes, Nicolas (2013): Pop-Wissen? In: POP. Kultur und Kritik 2, S. 102-112.

Politik, Pop und Afri-Cola. 68er Plakate (2008). Eine Ausstellung des Deutschen Plakat Museums im Museum Folkwang. 2. Januar-16. März 2008. Hg. v. Grönert, Alexander. Bottrop.

Poljanšek, Tom (2012): Literatur und Theorie – zwei entfernte Verwandte? In: Birnstiel, Klaus/Schilling, Erik (Hg.): Literatur und Theorie seit der Postmoderne. Stuttgart, S. 27-39.

Rohde, Stepanie (2017): Die Mode der Philosophen. Wie sich große Denker kleiden. https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-mode-der-philosophen-wie-sich-grosse-denker-kleiden-100.html [06.09.2023].

Totta-Mattenklott, Caroline (2016): Poetik der Figur. Zwischen Geometrie und Rhetorik: Modelle der Textkomposition von Lessing bis Valéry. Paderborn.

Turkle, Sherry (21992): Psyhoanalytic Politics. Jacques Lacan and Freud’s French Revolution. London.

Wenzel, Peter (1989): Von der Struktur des Witzes zum Witz der Struktur. Untersuchungen zur Pointierung in Witz und Kurzgeschichte. Heidelberg.