Eine neue Bestimmung, die teilweise Bestseller und Unterhaltungsliteratur mit aufnimmt

[aus: »Pop. Kultur und Kritik«, Heft 24, Frühling 2024, S. 144-171]

Immer wieder versuchen Rezensenten, Verlage und Wissenschaftler eine große Zahl unterschiedlicher Texte unter einen Begriff zu bringen. Bei ›modernen‹ Künstlern und Ästheten ist dieses Verfahren jedoch oftmals verpönt – sie tun es als ›Schubladendenken‹ ab –, weil sie für Originalität, Abweichung und Individualität als Hauptziele der Kunst eintreten. Das ist insofern radikal (bzw. wenig sinnvoll), als einzelne Worte fast nie etwas konkret Singuläres bezeichnen (abgesehen vor allem von Eigennamen). So etwas wie Einzigartigkeit kommt in allen anderen Aussagen durch Kotext und Kontext zustande, nicht durch ganz besondere Wörter. Auf vereinfachende, generalisierende Begriffe zu verzichten, hieße darum, mit menschlicher Sprache grundsätzlich zu brechen. Viele ›moderne‹ Künstler verfallen tatsächlich nicht ins Schweigen oder Schreien, selbst wenn sie das recht häufig als Möglichkeit oder gar Notwendigkeit herausstellen. Eine ganze Reihe von ihnen war sogar erfolgreich daran beteiligt, ihre Bemühungen um Bruch und Neuerung mit einem Schlagwort kenntlich zu machen (Futurismus, Dada etc.).

Die meisten solcher Versuche scheitern allerdings. Kaum einer übernimmt den Begriffsvorschlag, die versuchte Verknüpfung von einzelnen klassifizierenden Wörtern mit einer Anzahl an Texten gerät deshalb rasch in Vergessenheit. Darum ist es bemerkenswert, dass ›Popliteratur‹ sich als Begriff langfristig durchsetzen konnte, zumindest im deutschsprachigen Raum. Zwar ist der Ausdruck gegenwärtig in erster Linie in den Wissenschaften im Gebrauch, aber das sichert ihm immerhin gelegentlich noch Beachtung im Feuilleton, im Schulunterricht und in öffentlich-rechtlichen Kulturprogrammen. Seitdem ›Popliteratur‹ in Handbücher und Lexika Eingang gefunden hat, besteht kein Zweifel mehr, dass der Ausdruck wenigstens an Universitäten noch Jahrzehnte überleben wird.

Da der Begriff schon seit Ende der 1960er Jahre in akademischen Zusammenhängen, unter Künstlern und in der Kulturpresse Verwendung findet (wenn auch zwischenzeitlich – von 1972 bis 1997 – sehr stark reduziert), ist es jedoch kein Wunder, dass er von den Literaten und ihren Verlagen seit vielen Jahren nicht mehr in Anschlag gebracht wird, es sei denn als historische Kategorie. Mit einem noch nicht lange zurückliegenden Trend möchte kein moderner Künstler in Zusammenhang gebracht werden, hier gilt das Gesetz der Neuheit, des Regelbruchs, der Besonderheit ehern.

Dieses Gesetz greift sogar, obwohl der Begriff ›Popliteratur‹ bereits zumeist sehr stark im Sinne ›moderner‹ Prinzipien verwendet wird. Autoren wie Rolf Dieter Brinkmann, Rainald Goetz, Bret Easton Ellis fallen in diesem Sprachgebrauch unter ihn. ›Popliteratur‹ meint hier offenkundig nicht Bestsellerliteratur, auch nicht Unterhaltungsliteratur. Dass dennoch ›Popliteratur‹ heutzutage von Verlagen, Autoren und in etwas geringerem Maße auch von Feuilletonisten gemieden wird, zeigt an, in welch hohem Maße der Begriff entweder als veraltet gilt oder als letztlich doch zu sehr mit suspekten Anteilen behaftet scheint.

So oder so gibt diese Kombination – wissenschaftliche und historische Bedeutung des Begriffs bei gleichzeitiger Scheu, ihn für aktuelle Texte zu verwenden – den Weg frei, ›Popliteratur‹ anders als bislang üblich einzusetzen. Als Vorbild kann dabei ›Popmusik‹ dienen, denn ›Popmusik‹ ist keineswegs nur auf Velvet Underground, Frank Zappa, Brian Eno, A Tribe Called Quest, Arca etc., die mit modernen Kategorien der Originalität, Verfremdung, Abweichung usw. gut zu beschreiben sind, beschränkt. Vollkommen unbestritten steht Popmusik auch für The Monkees, The Supremes, Chic, Inner City, Taylor Swift etc. Strebt man Ähnliches für ›Popliteratur‹ an, stellt sich die Frage, ob z.B. Bücher oder Beiträge von Ian Fleming, Cecilie von Ziegensaar, Helen Fielding, E L James darunter fallen sollten. Allgemeiner formuliert: Wie müsste eine ›Popliteratur‹-Konzeption beschaffen sein, die auf sinnvolle Weise neue Beobachtungen und Klassifikationen ermöglicht? Welche Anteile der gewohnten, modernen ›Popliteratur‹-Fassung können beibehalten werden, welche müssen weichen, um zu einer anderen Fassung zu gelangen, wo bieten sich Erweiterungen an?

Popliteratur im Licht moderner Kunst

Um mit der letzten Frage zu beginnen, die auf die Bedeutung bisheriger Bestimmungen zielt: Welche Varianten von Popliteratur-Konzepten sind zu verzeichnen und wo liegen ihre Grenzen? Die Möglichkeit, Popliteratur analog zu Krimi, Science-Fiction, Liebesgeschichte, Abenteuerroman etc. als Genre zu fassen, in dem bestimmte Inhalte dominieren, ist bislang eher selten ergriffen worden. Die vorliegenden Varianten sind aber nicht vollkommen frei davon. Mal verweisen sie auf den ›Underground‹, mal auf Werbung und Produktdesign. Hinreichend deutlich wird dadurch bereits, dass solche Popliteratur nichts mit einer Volksliteratur zu tun hat, weder mit dem ›ganzen Volk‹ und seinen Hymnen, Sagen, Märchen noch mit dem ›niederen Volk‹ und seinen Zoten, Gassenhauern, Reimen (oder was auch immer man sich unter den Erzeugnissen einer mehr oder minder gemeinschaftlichen, vergangenen bzw. vom Untergang bedrohten, oralen Kultur im Laufe der Jahrhunderte vorgestellt hat).

Wie ›Pop‹ erhält so auch ›Popliteratur‹ einen besonders ›modernen‹ Anstrich. Geprägt hat diese nun siebzigjährige Tradition die Londoner Independent Group. Jüngere Künstler, Theoretiker und Kritiker wie Richard Hamilton, Lawrence Alloway, John McHale, Reyner Banham, Alison und Peter Smithson äußern Mitte der 1950er Jahre eine Vorliebe oder zumindest ein starkes Interesse an Anzeigen, am Design zeitgenössischer Konsum- und Haushaltsprodukte, am Star-Image von Elvis Presley, an Pulp-Fiction-Heften, Hollywoodfilmen, Illustrierten. Angesichts dieser Artefakte sprechen sie mitunter von »pop art« (Smithson/Smithson [1956] 1988: 54), um zu signalisieren, dass es ihnen gerade nicht um ›folk art‹ gehe. Als (positiv bewertete) Eigenschaften stellt Richard Hamilton u.a. heraus, dass die auch technologisch avancierte – also entschieden künstliche – »pop art« über »glamour« und »wit« verfüge (Hamilton [1960] 1982a: 155), dass sie »sexy« und »gimmicky« sei (Hamilton [1957] 1982b: 28).

Diesen Angaben ist gemein, dass sie sowohl gegen klassische Vorstellungen der Harmonie und der Einheit des Mannigfaltigen verstoßen als auch gegen ›moderne‹ Reinheits- und Rigorositätsprinzipien. Insgesamt wird mit den unterschiedlichen Merkmalen das nicht narrativ Entfaltete und nicht nur metaphorisch Oberflächliche betont. Beim Glamour erstrahlt die Außenseite, beim Gimmick handelt es sich um etwas, das technisch nicht notwendig gewesen wäre, »sexy« zielt neben der Attraktion auf den Flirt, nicht auf die Liebesgeschichte, und der Witz bietet eine Pointe oder eine Anspielung, die entweder eine kurze Handlungsfolge rasch zu Ende bringt oder ihrer gar nicht bedarf.

Jene kunsthistorisch bis heute so bezeichnete Pop-Art, die u.a. mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein im Laufe der 1960er Jahre international in Galerien und Museen gelangte, ist damit teilweise auch sehr gut beschreibbar. Allerdings legen viele Kommentatoren Wert darauf, die Pop-Art von den Billboards, Supermarktwarendesigns, Illustriertenfotos, Comics etc. zu trennen. Letztere zählen für sie nicht zur Pop-Art (und schon gar nicht ausschließlich), sondern nur die Werke Lichtensteins u.a., die sich auf diese beziehen. Kunstkritiker und -historiker stellen zwar mitunter eine Nähe zwischen solcher Pop-Art und dem, was sie etwa ›Massenkultur‹ nennen, fest, weisen aber oftmals auf die für sie entscheidende Differenz hin: Die kommerziellen Zeichen würden verfremdet (Hess 1963: 23), verlören ihre gewöhnliche Bedeutung (Swenson [1962] 1997: 34), der Betrachter erlerne dadurch ganz allgemein einen neuen Blick (Solomon [1963] 1997: 96).

Die zeitgenössischen Gegner der Pop-Art haben dies freilich entschieden bestritten. Für sie findet entweder zu wenig Transformation statt oder eine falsche, den Prinzipien der Moderne abgewandte, unkünstlerische. Die Werke der Pop-Art seien lediglich »cool«, »slick« und »chic«, deshalb gehörten sie weder einer organisch gewachsenen »folk art« an, noch kämen sie denen der dadaistischen oder surrealistischen Avantgarde gleich. Als »synthetic art« zählten sie vielmehr zum ›kulturindustriell‹ hergestellten »Kitsch«, zum »›Midcult‹« einer »exploitation of the discoveries of the ›avant garde‹«, heißt es Anfang der 1960er Jahre etwa in »Partisan Review« (Selz 1963: 315f.).

Insgesamt können sich die Gegner der Pop-Art aber mit ihrer Einschätzung nicht durchsetzen. Die Mehrheit der Kunstkritiker und -historiker vertritt den gegenteiligen Standpunkt. Besonders prägnant Robert Rosenblum: Aus der »non art« der (aus seiner Sicht wertlosen, abscheulichen) »commercial imagery« würde durch die verfremdende Bearbeitung, durch die Formgebung von Pop-Artisten wie Roy Lichtenstein Kunst (Rosenblum [1963] 1997: 190).

Für die Bestimmung der ›Popliteratur‹ hat sich dieser Ansatz auf lange Sicht ebenfalls durchgesetzt. Der Kritiker Heinz Neidel etwa schreibt bereits 1969 über Gedichte Rolf Dieter Brinkmanns bündig, es handele sich um Beispiele »für Pop-Art in der Literatur«: In solcher Literatur werde »Alltägliches aus dem gewohnten, liebgewonnenen Zusammenhang gerissen und in einen fremden (›verfremdet‹ – da ist das beliebte Wort!) gestellt. Neues Sehen beginnt« (Neidel 1969: 391f.).

In der zumindest für die Literaturwissenschaften kanonischen Form des Handbuchs wird um 2020 die Diskussion über die Pop-Art aus der ersten Hälfte der 1960er Jahre sogar nahezu identisch reproduziert: »Ist Pop-Literatur dabei, die Gegenwartsliteratur durch Einbezug von Dingen aus dem profanen Raum – Pornografie, Western, Science-Fiction, Comics, Konsumgüter, Markenartikel, Pop-Musik, Stars, Fernsehen, Internet usw. – zu bereichern, ihr neues Leben einzuhauchen?«, lautet die eine Position. »Oder ist diese Literatur selbst Teil des profanen Raums, womöglich Symptom einer allgemeinen, markt- und medienbedingten Profanisierung unserer Kultur?«, die andere (Baßler/Schumacher 2019: 2). Eine Neuerung gegenüber der ersten Hälfte der 1960er Jahre besteht allenfalls darin, dass selbst im Falle, unter Geistes- und Kunstwissenschaftlern würde (auch) die zweite Frage des »Handbuchs Pop & Literatur« bejaht, nicht unbedingt ein negatives Urteil zu solch ›kommerziellen‹ Artefakten folgte. Die grundsätzliche Aufteilung – Western, Comics, Konsumgüter etc. auf der einen, Kunst auf der anderen Seite – bleibt aber erhalten.

Blickt man auf die international geläufigen Bestimmungen zur Popliteratur zurück, gilt das sogar für einen Kritiker wie Leslie Fiedler, der mit dem ›modernen‹ Leitwert der Verfremdung, der damit mitunter verbundenen Ambiguität und einer Wahrnehmung, die alles »in quotation marks« (Sontag 1964: 519) sieht, radikal bricht. Fiedler ist zwar der Ansicht, dass sich wichtige Techniken der literarischen Moderne wie »fractured narrative line« und »ironic allusion« erschöpft hätten (Fiedler [1964] 1972: 55f.) – und Genres wie Western, Science-Fiction oder Pornografie bezeichnet er ohne jede Scheu als »pop art« –, dennoch gilt in seinem bekannten Essay zum »postmodernism« seine Aufmerksamkeit und Anerkennung weit überwiegend jenen Werken, die nach seiner Einschätzung den Graben zwischen »high culture and low, belles-lettres and pop art« schließen. An Autoren wie Boris Vian, Norman Mailer, Philip Roth, William S. Burroughs, Ken Kesey schätzt Fiedler, dass sie »a threat to all hierarchies« seien. Ihre »subversive« »pop art« zerstöre alle »distinctions between high and low« durch »parody or exaggeration or grotesque emulation of the classic past« einerseits und durch »the adaption and camping of pop forms« andererseits (Fiedler 1969: 254, 230, 252, 256). Dadurch kommt – vielleicht von Fiedler unbeabsichtigt, jedenfalls nicht reflektiert – wieder eine Trennung ins Spiel, die der Privilegierung der »subversiven«, verfremdenden (»adaption and camping«) »pop art« gegenüber den nicht derart bearbeiteten »pop forms« mindestens Vorschub leistet.

Revision

Was wäre aber die Alternative? Eine bloße Umbenennung bringt einen nicht weiter. ›Western‹-, ›SF‹-, ›Abenteuerliteratur‹ etc. als ›Popliteratur‹ zu bezeichnen würde nur die Auffassung bzw. Unterstellung, diese seien ›populär‹, weiterführen, wenn auch mit einem kürzeren, vielleicht auch attraktiveren oder (wenigstens in Deutschland für einige Intellektuelle) positiver klingenden Ausdruck. In dieser Hinsicht ist die ›moderne‹ Fassung von ›Popliteratur‹ viel besser geeignet, weil sie mit ihren Leitsternen Verfremdung, Ironie, Antirealismus, Poetizität (Baßler 2015) einen Unterschied etabliert, der es ermöglicht, eine spezifische Form ›Popliteratur‹ zu bestimmen, die sich u.a. durch Verfahren der Listenbildung, der inauthentischen Darstellung, des massenmedialen oder Marketing-Zitats auszeichnet. Eine bloße Verdoppelung jener Einordnungen, die mit Begriffen wie ›Trivial‹-, ›Unterhaltungs‹- und ›Populärliteratur‹ operieren, offeriert diese ›moderne‹ Variante gerade nicht, sondern eine bedeutungsvolle Absonderung, die einem darum bei der Lektüre und Analyse Anregungen und Leseleitlinien gibt.

Wer von einer ›anderen Popliteratur‹ sprechen möchte, muss deshalb ebenfalls etwas anbieten, das nicht bloß in gängigen Vorstellungen von ›Massen‹- und/oder ›Unterhaltungsliteratur‹ (eingängig, anschaulich, Identifikation ermöglichend, genregemäß standardisiert, Zusammenspiel von Moral und Zerstreuung) aufgeht. Zudem darf die Konzeption sich aber nicht rein von ›modernen‹ Prinzipien der Entautomatisierung, Literarizität und des Bruchs mit konventionellen Wirklichkeitsauffassungen leiten lassen, denn sonst besäße sie keinen Mehrwert gegenüber der zumindest in der Literaturwissenschaft und in Teilen des Feuilletons bereits durchgesetzten Position.

Auf eine komplette Abkehr läuft das jedoch nicht notwendigerweise hinaus. Einerseits sind Komposita wie ›Pop-Western‹ oder ›Pop-Krimi‹ denkbar, bei denen zur Beschreibung solcher Werke auf Ansätze und Begriffe aus der ›Populär‹- und ›Unterhaltungsliteratur‹-Tradition zurückgegriffen wird (wenn auch nicht exklusiv). Andererseits jedoch können hier neben Überlegungen aus dem größeren Pop-Zusammenhang auch solche aus dem Pop-Art- und Popliteratur-Kanon nützlich sein (sofern sie nicht alle dem Ziel künstlerischer Verfremdung und der Durchkreuzung gängiger Wirklichkeitsauffassungen verpflichtet sind).

Schwächt man die ›modernen‹ Prinzipien ab, bietet es sich an, jene literarischen Genres, die sich über Inhalte definieren – Liebesgeschichte, Science-Fiction, Krimi etc. –, dann mit ›Pop‹ zu kennzeichnen, wenn sie unübersehbar Elemente aufweisen, denen man häufig in kunsthistorischen Pop-Art- und ihnen folgenden Popliteratur-Bestimmungen begegnet, ohne aber deren Ansprüche an Verfremdung, Antirealismus, Entfabelung vollgültig oder auch nur weitgehend zu genügen. In diesen Fällen könnte man von ›Pop-Romanze‹, ›Pop-Krimi‹ etc. sprechen, wenn Ansätze vorhanden wären, konventionelle ›realistische‹ Darstellungsweisen zu durchbrechen.

Lässt man sich im zweiten Schritt von Pop-Bestimmungen teils abseits der ›modernen‹ Pop-Art leiten, gibt es einige weitere, vielleicht aussichtsreiche Möglichkeiten, die zur Entdeckung bzw. Konturierung einer ›anderen Popliteratur‹ führen könnten. Überlegungen zu oberflächlicher Schreib- und Darstellungsweise, zu Popszenen und zur zeitgenössischen Poptechnologie würden im gelungenen Fall dazu dienen, einem jeweils besondere Formen von Popliteratur auf hilfreiche, nachvollziehbare Art und Weise vor Augen zu rücken. Diesem Ziel widmen sich die nächsten Kapitel. Wenn in ihnen von ›Popliteratur‹ gesprochen wird, geht es freilich nur um fiktionale Erzähltexte. Pop-Poesie, Pop-Dramatik sowie Pop-Texte im Übergangsbereich von Literatur und Journalismus müssten gesondert betrachtet werden (demnächst an anderer Stelle oder – besser noch – von anderen).

Oberflächliche Schreibweise

Es gibt eine ganze Reihe an Genres, die der ›Massenliteratur‹ und/oder der ›Trivialliteratur, der ›Unterhaltungsliteratur‹, der ›populären Literatur‹ zugeschlagen werden. Zumeist handelt es sich um Genres, die durch ein bestimmtes Sujet bestimmt sind: Abenteuer, Liebe, SF, Sex, Spionage, Arzt, Mord. Verwendet man mit Blick auf sie das Wörtchen ›Pop‹, wird in (fast) allen Fällen nicht mehr als eine Abkürzung von ›populär‹ gebraucht. Wenn z.B. der Nordamerikaner Leslie Fiedler von den »pop forms« des Western, der Science-Fiction und der Pornografie schreibt, dann ruft er mit ihnen einige der üblichen (von ihm positiv gewendeten) Assoziationen auf: »entertainment«, »myth«, jugendliche »immaturity« – und erblickt darin (wie ebenfalls üblich) den Grund für die Popularität solcher literarischen »pop forms«. Von einer bestimmten Darstellungsweise ist keine Rede, markiert wird nur die der »serious novel« bzw. »art novel« in der Tradition von Henry James, Thomas Mann, Marcel Proust und James Joyce, sodass man zumindest weiß, was die populäre Literatur (bzw. die der »pop forms«) nach Fiedler nicht ist: kein »blend of poetry, psychology and documentation«, abgekehrt von »inwardness, analysis, and pretension and, therefore, immune to lyricism on the one hand or righteous social commentary on the other« (Fiedler 1969: 252ff.).

Diese Hinweise sind sehr wertvoll, aber sie lassen noch viel Spielraum und sind deshalb wenig geeignet, um in Genres wie Kriminalroman und Pornografie besondere Pop-Exemplare auf nicht allzu willkürliche Weise ausfindig zu machen. Ungefähr zeitgleich, um 1970, gibt es einen noch besseren Ansatz bei Albert Goldman. Er fragt sich angesichts der Vehemenz des »Pop impulse today«, ob er nicht auch die Literatur erreicht habe: »Is there such a thing as a Pop literature?« Die Übernahme und Kombination einiger massenmedialer Phrasen, wie sie seit Joyce und John Dos Passos üblich sei – »cutting out and pasting up montages of jingles, slogans, headlines and typographic gimmicks« –, reicht ihm nicht aus. In Analogie zur Vorgehensweise von Warhol, Lichtenstein etc. ordnet er der Popliteratur zu: »flat, slick surface, often a tight mosaic of brand names and product slogans«, einen »cool detached tone« sowie den ausbleibenden Versuch, selbst abscheuliche Handlungen oder Zustände zu erklären oder zu beurteilen (Goldman 1971: 331f., 337).

Das bietet schon mehr positiven Halt als Fiedler, allerdings unternimmt Goldman keinen Versuch, die Metaphorik der glatten Oberfläche (Malerei) und des kühlen Tons (Rede, Musik) in Begriffe zu überführen, die für die Lektüre und literaturwissenschaftliche Analyse direkt verwendbar wären. Das gilt selbst für den Hinweis auf die verweigerte Erklärung und Beurteilung. Hier liegt zwar keine Metapher vor, dennoch bleibt vieles offen: Ist damit gemeint, dass die Handlung rätselhaft bleibt, keine Motive offenbar werden und/oder dass die Helden wortkarg oder unfähig sind, zu einem angemessenen Urteil zu gelangen?

Um die Frage einer Antwort zuzuführen, die einem weiterhilft, empfiehlt es sich, mit gut einsetzbaren Kategorien zu arbeiten, die in den Literaturwissenschaften überwiegend bereits gebräuchlich sind. Als ›oberflächlich‹ soll ein literarischer Text darum eingestuft werden, wenn a) kein auktoriales Erzählverhalten vorliegt, bei dem die Handlungen der Figuren oder andere Phänomene oft kommentiert und erläutert werden, b) die Figuren selbst sich der alltäglichen Routine des umfangreichen Erklärens, Einordnens und Wertens recht weitgehend enthalten, vor allem der psychologischen Spekulation über die eigene Befindlichkeit und die anderer Personen, c) folglich die Innensicht nicht dominiert, sondern Beschreibungen von gesehenen und gehörten Phänomenen einen höheren Stellenwert besitzen, d) die Geschichte kein offenes Ende aufweist, das zu Spekulationen einlädt, und auch sonst wenig Anhaltspunkte liefert, um die geschilderten Handlungen symbolisch aufzufassen (selbstverständlich kann solch eine Lektüre nie verhindert werden, ein gehöriges Maß an Handlungsabläufen verringert dies aber erfahrungsgemäß, wenn die geschilderten Handlungen nicht fantastisch oder surreal ausfallen).

Versucht man, solch oberflächliche Erzählungen in üblicherweise als ›Unterhaltungsliteratur‹ etc. betitelten Werken zu finden, ist es naheliegend, zuerst auf ›Hard-Boiled‹-Krimis zu schauen. Die Verbindung von Aktion und (vorgeblichem) Zynismus sollte Anhaltspunkte für literarische Oberflächlichkeit (im nicht moralisch oder intellektuell gemeintem Sinne) bieten, falls die Erzählinstanz und der Held auf Sentenzen zur Lage von Mensch und Gesellschaft überwiegend verzichten und sich auch sonst mit Erläuterungen, psychologischen Vermutungen, Beschreibungen der Gedanken der inneren Zustände der Figuren zurückhalten etc. Ein Beispiel aus Dashiell Hammetts Erzählung »The Scorched Face«, veröffentlicht im ›Pulp‹-Magazin »The Black Mask« 1925:

»Pat Reddy stood with one hand on a chair-back, holding his belly with the other. His face was mouse-colored under its blood. His eyes were glass agonies. He had the look of a man who had been kicked.

The grin he tried failed. He nodded toward the rear of the house. I went back.

In a little passageway I found Raymond Elwood.

He was sobbing and pulling frantically at a locked door. His face was the hard white of utter terror.

I measured the distance between us

He turned as I jumped.

I put everything I had in the downswing of my gun-barrel –

A ton of meat and bone crashed into my back.

I went over against the wall, breathless, giddy, sick.« (Hammett [1925] 1979: 110)

Die Konzentration auf das, was man sehen und hören und gelegentlich auch spüren kann, ist aber nicht nur auf Action-Passagen beschränkt. Auch viele andere Absätze beschränken sich darauf. Gespräche werden deshalb häufig nicht nur zusammengefasst wiedergegeben, sondern in Dialogform gefasst (»›Letʼs go there‹, I suggested to Paget. ›Right. Cominʼ along, Tom?‹«). Viele, knapp gehaltene Beschreibungen von Orten, Gesichtern, Abläufen können erfolgen, ohne dass sie mit Angaben zur Stimmung des Erzählers, zur Bedeutung des Phänomens für den Gesamtzusammenhang oder zum weiteren Hintergrund des Berichteten versehen werden:

»At the ferry building I used the four minutes before my boat left trying to get Pat Reddy on the phone, with no success.

Knob Valley is a town of less than a thousand people, a dreary, dirty town in Contra Costa County. A San Francisco-Sacramento local set me down there while the afternoon was still young.

I knew the marshal slightly – Tom Orth. I found two men in the office with him. Orth introduced us. Abner Paget, a gawky man of forty-something, with a slack chin, scrawny face, and pale intelligent eyes, was the deputy sheriff. Gio Cereghino, the italian grape-owner, was a small, nut-brown man with a strong yellow theeth that showed in an everlasting smile under his black mustache, and soft brown eyes.

Paget showed me the photograph. A scorched piece of paper the size of a half-dollar, apparently all that had not been burned of the original picture. It was Ruth Banbrockʼs face. There was little room for doubting that. She had a peculiarly excited – almost drunken – look, and her eyes were larger than in the other pictures of her I had seen. But it was her face.« (Ebd.: 96)

Aber man muss gar nicht in diese männlich-gewaltsame Welt hineingehen, um auf oberflächliche Literatur zu treffen. An vielen Romanen, die gewöhnlich der ›Unterhaltungsliteratur‹ zugerechnet und traditionell überwiegend von Frauen gelesen werden, fällt auf, dass sie über weite Strecken aus Dialogpartien bestehen. Abgesehen von wenigen Dialogromanen und einigen naturalistischen ›Aufzeichnungen‹ alltäglicher Sprache, weicht das deutlich von jenen ›modernen‹ Werken ab, die gemeinhin als Gegenmodelle zur ›Unterhaltungsliteratur‹ dienen. Solche ›modernen‹ Romane privilegieren entweder das nachdenkliche Subjekt, dessen Reflexionen über sich selbst und sein Verhältnis zu den anderen unablässig die Erzählung dominieren, oder sie kehren sich in selteneren Fällen gerade davon ab, indem sie einen leeren, öden Raum präsentieren, in dem wenig passiert und der von mehr oder weniger zusammenhanglos geschilderten Phänomenen oder Kommunikationsabbrüchen geprägt wird.

Man könnte versucht sein, die Dialoglastigkeit mancher ›Unterhaltungsromane‹ mit ökonomischen Argumenten zu erklären – Dialoge seien schneller zu schreiben, schon allein weil sie mehr weißen Raum auf der Seite lassen und weniger Zeichen benötigen. Das Argument überzeugt aber nicht, dafür gibt es einfach zu viele Romane, die dem genannten Sektor regelmäßig zugeordnet werden und in denen Beschreibungen von Aktionen und Umgebungen das Hauptgewicht besitzen. Deshalb ist die Erklärung, solche stark mit Dialogen arbeitenden Romane kämen wegen der vermuteten Lebensfreude bzw. Redseligkeit ihrer Leser zustande, mindestens genauso plausibel.

Was auch immer der Grund sein mag, im Ergebnis ist Oberflächlichkeit zu diagnostizieren. Diese Darstellungsweise richtet sich auf das, was (fiktional für die Figuren) zu hören ist. Selbst wenn die Äußerungen gemessen an Formen der Alltagssprache außerhalb von Romanen stark stilisiert sein sollten, ändert sich daran rein gar nichts. In all diesen Fällen ist es zweifellos für den Leser möglich, genau wie im Alltag von den manifesten Aussagen auf ein (anders geartetes) tiefes Innen zu schließen. Die literarische Schreibweise ist aber durchweg oberflächlich – sie bietet bloß ganz kurze oder kaum ausgebaute Inquit-Formeln (›das Kind sagte‹, ›sie rief mit dunkler Stimme‹, ›er antwortete hastig‹) und/oder direkte Rede. Ein Beispiel aus einer Fanfiction-Erzählung zur TV-Serie »Gossip Girl«:

»Blair smiles shyly. ›Well, I did always like telling myself stories. I was… I was kind of a lonely child. I went to the movies, a lot, and I loved to imagine my life as if it was one. God, I think I saw ›Breakfast at Tiffany’s‹ in the theater fifteen times. I just wanted my life to be like that, you know? To be a character in a story.‹

›Yeah, I mean, if two prostitutes could find unconditional love with one another – ‹

›Don’t make fun,‹ she can’t help but pout.

›No, no,‹ Dan shakes his head quickly. ›I’m sorry, I’m not. I get it. I do!‹ He insists when Blair gives him a skeptical look. ›Hell, I wrote a novel in high school that was just a thinly veiled retelling of my real experiences, complete with the most horrendous cover names imaginable.‹

›You did?‹

›Oh, yeah, absolutely.‹

›So, could I find said novel in your desk or – ‹

›No, no, no. That thing is never seeing the light of day.‹

›Humphrey!‹ Blair whines. ›Please!‹ But Dan stands firm. ›At least, tell me what your character’s name was.‹

He sighs, rubbing his hand over his face, before giving her a wary look out of the corner of his eye. ›Dylan Hunter. My name was Dylan Hunter.‹ Blair can’t help herself, bursting into a girlish giggle. ›That’s nice.‹« (strideofpride 2023)

Das muss nicht immer ein Gespräch über rein persönliche Dinge bleiben. Es kann mitunter auch um Themen aus Social Media, Fernsehen und Zeitung gehen. Diese werden dann zu Erkennungszeichen der Person und im Dialog zum Mittel des Flirts oder der Auseinandersetzung, wie ein weiterer Ausschnitt aus der »Gossip Girl«-Fanfiction zeigt:

»›What’re your plans for today?‹ Harold asks as Cosette tops off their coffees.

›Centre Pompidou,‹ Dan says, at the same time Blair says, ›Louvre.‹

Blair purses her lips, waving him off. ›Dan wants to see the balloon dog.‹

›That’s not all I want to see!‹

›Right, of course, he wants to drag me through another Beuys exhibit and make me stare at a urinal from 1917.‹

›Like you don’t just want to look at more paintings of ballerinas.‹

Harold makes a noise of distaste. ›I saw the Koons show at Versailles a number of years ago. Amazing, really, how cheap you can make a place so rich with history look.‹

Dan laughs. ›Oh, come on, not you, too.‹

›I apologize for Daddy and I’s superior taste. Perhaps defacing a historic monument will make you feel better?‹

›It would, actually,‹ Dan says, deadpan. ›You can always look back on history. It’s always going to be there. But what’s happening now, right in front of us, deserves your attention, too. What’s past is prologue, and all that.‹

›You did not just quote Shakespeare to defend Jeff Koons.‹« (mysteriesoflove 2023)

Die Kontroversen oder Plaudereien werden heutzutage in Erzählungen, die sehr häufig als ›Unterhaltungsliteratur‹ gelabelt werden, nicht mehr nur wie in den historischen Vorläufern geschildert, um die Protagonisten später schmerzvoll erfahren zu lassen, dass der Anschein trog, gelogen und betrogen wurde, Taten, nicht Worte zählen, man sich nicht von Schmeicheleien verführen lassen sollte etc. Mitunter sind die gesprochenen Worte in solchen Erzählungen gegenwärtig bare Münze, es steckt nichts (Finsteres oder Tiefsinniges) dahinter, sie zeigen bloß die – je nach Auffassung – zivilisierte oder schwatzhafte Seite der Protagonisten.

Ein hinreichendes Kriterium zur Bestimmung von Popliteratur ist die oberflächliche Schreibweise aber nicht, nur ein notwendiges. Der Verzicht auf auktoriales Erzählen, auf Handlungen, die aus symbolischen Gründen beschrieben werden, auf psychologisierende Innensicht und auf eine Figurenrede, die reich an Erläuterungen und Kommentaren ist, prägt auch manch weiteren realistischen oder avantgardistischen Roman. Es wäre nicht sinnvoll, sie allesamt als ›Popliteratur‹ zu bezeichnen.

Werke mit Pop-Inhalten

Die oberflächliche Schreibweise reicht nicht hin, um die betreffende Erzählung als ›Popliteratur‹ zu bestimmen, weil sonst auch Werke des Naturalismus, des Nouveau Roman etc. unter diese Kategorie fielen. Hinzukommen muss noch die realistische oder futuristische Referenz auf die (post-)moderne Welt der massenhaft verfügbaren, häufig elektrifizierten Technologien und auf die in vergleichsweise neuen Massenmedien wie Film, Fernsehen, Laptop, Smartphone zu sehenden und zu hörenden Inhalte.

Zudem muss der Pop-Akzent gewahrt bleiben: a) die mit der modernen Technologie ausgestatteten Produkte (Autos, Telefone, Plastikgegenstände, Aufzüge, Vibratoren, Instant-Gerichte, Solarpanels etc.) dürfen sich nicht darauf beschränken, eine ergonomische oder technische Funktion zu erfüllen, b) die zu hörenden und zu sehenden Inhalte dürfen nicht weit überwiegend der Welt vor der Erfindung besagter Technologien entstammen: Opern, psychologische Dramen, Heimatlieder, Lesungen, Populärwissenschaft etc. Ein SF-Beispiel aus dem Jahr 1984, das von der heutigen Gegenwart gar nicht mehr weit entfernt ist:

»The week before, heʼd delayed transfer of a synthetic glandular extract, retailing it for a wider margin than usual. He knew Wage hadnʼt liked that. Wage was his primary supplier, nine years in Chiba and one of the few gaijin dealers whoʼd managed to forge links with the rigidly stratified criminal establishment beyond Night Cityʼs borders. Genetic materials and hormones trickled down to Ninsei along an intricate ladder of fronts and blinds. Somehow Wage had managed to trace something back, once, and now he enjoyed steady connections in a dozen cities.

Case found himself staring through a shop window. The place sold small bright objects to the sailors. Watches, flic-knives, lighters, pocket VTRs, simstim decks, weighted manriki chains, and shuriken. The shuriken had always fascinated him, steel stars with knife-sharp points. Some were chromed, others black, others treated with a rainbow surface like oil on water. But the chrome stars held his gaze. They were mounted against scarlet ultrasuede with nearly invisible loops of nylon fishline, their centers stamped with dragons or yinyang symbols. They caught the streetʼs neon and twisted it, and it came to Case that these were the stars under which he voyaged, his destiny spelled out in a constellation of cheap chrome.« (Gibson 1984: 11f.)

Das Kriterium der literarischen Oberfläche ist aber ebenfalls notwendig, denn nur so bleibt eine Abgrenzung zu Werken möglich, die in der Gegenwart (oder wie bei Gibson in der technologisch avancierten Zukunft) spielen und dadurch fast zwangsläufig Hinweise auf die (post-)moderne (Pop-)Welt enthalten. Nicht alle Werke, in denen gelegentlich ein Handy vorkommt oder TV oder Werbung oder Jugendmode, sollten als Popliteratur bezeichnet werden.

Das gilt selbstverständlich besonders, wenn die moderne Welt nur einmal oder ganz kurz ihre Spuren im fiktionalen Text hinterlässt. In Truman Capotes Erzählung »The Headless Hawk« etwa werden lediglich in einem Absatz Hollywood-Filme erwähnt (»In the last month heʼd seen so many films, snatches of Hollywood dialogue rumbled in his dreams«), und das auch nur, um sofort daraus ein Symbol der Kurzgeschichten-Tristesse zu machen, die bis zum Ende trägt.

Bei Gibson folgen auf den Protagonisten-Gedanken zu den »cheap chrome« Stahlsternen gleich viele weitere Beschreibungen von »pink synthetic quartz«, »bulbous Disney-styled table lamps« etc., die für den Helden keine persönliche Bedeutung besitzen. Bei Capote erschöpft sich das Interesse an der modernen Welt darin, einen einmaligen Beitrag zur Beleuchtung der Stimmung und Lebenshaltung zu liefern:

»›Handcuffs‹, she said, referring to an incident in ›The Thirty-Nine Steps‹, which theyʼd seen at the Beverly in a program of Hitchcock revivals. ›That blond woman and the man handcuffed together – well, it made me think of something else.‹ She stepped into a pair of his pajamas, pinned the corsage of violets to the edge of her pillow, and folded up on the bed. ›People getting caught like that, locked together.‹« (Capote [1946] 2005: 107)

Capotes »Breakfast at Tiffanyʼs« hingegen besitzt den popliterarischen Vorteil, dass man den schmalen Band mit dem späteren Film vor Augen lesen kann und er dadurch näher an die Illustrierten-Geschichten heranrückt, die er selbst vorgibt, nicht zu sein. Der Ich-Erzähler lernt zwar etwas über Holly Golightlys Vergangenheit aus »Sunday features« und »scissored snippings from gossip columns«, die sie in »The Baseball Guide« gesteckt hat (Capote [1958] 1971: 38), möchte aber seine eigenen Erfahrungen machen und nennt darum nur eine Überschrift aus einem Boulevardbericht.

Im Fall von James Bond ist man bei den modernen Inhalten weniger stark auf die Verfilmung angewiesen. Bei Ian Flemings Büchern kommt zur englischen Upper-Class-Tradition neben europäischem Adel und französischem Haute-Couture-Luxus zumindest etwas (gemessen an der Filmreihe: kaum) neue Technologie hinzu, wenn Bond sich außerhalb von Kasinos und Skipisten bewegt – »and then the black criss-cross of Zürich Airport and ›fasten your lap-straps‹ in three languages, and they were planing down, a slight bump, the roar of jet deflection« (Fleming [1963] 1989: 79).

Bei Dashiell Hammett ist der Nachweis, unbelastet von europäischer Tradition, in einigen Geschichten einfacher zu führen. In der erwähnten Pulp-Magazine-Veröffentlichung »The Scorched Face« besitzt neben Zeitungen und Fotografien das rationalisierte, unheldische Vorgehen einer großen Detektei einige Bedeutung. Es führt u.a. zu verknappten Informationen: »Myra – 20 years old; 5 feet 8 inches; 150 pounds; athletic; brisk, almost masculine manner and carriage; bobbed brown hair; brown eyes; medium complexion; square face, with large chin und short nose; scar over left ear, concealed by hair; fond of horses and all outdoor sports. When she left the house she wore a blue and green wool dress, small blue hat, short black seal coat, and black slippers« (Hammett [1925] 1979: 87). Ein Porträtfoto sowie ein »snapshot of Myra standing in front of the cabriolet« vervollständigen die Liste.

Tonaufnahmen werden auch später bei James Bond, der für eine sogar weltweit operierende Organisation arbeitet, noch nicht verwendet. Im Dossier zu Chiffre heißt es neben ähnlichen Angaben wie bei Hammetts Detektiv über Myra – und neben weiteren, schwerer zu erlangenden Auskünften (»Large sexual appetites. Flagellant. Expert driver of fast cars«) – über seine Stimme lediglich in Schriftform: »Voice soft and even« (Fleming [1953] 1988: 20).

Für den Bereich der Musik ist oft herausgestellt worden, dass die Popmusik Mikrofonen, Aufnahmestudios, Synthesizern, Autotune etc. viel zu verdanken habe. Die Praxis, erst im Studio mithilfe solcher Technologien einen Song entstehen zu lassen – ohne vorab bis ins Einzelne notiert vorliegende Komposition – macht einen wichtigen Unterschied der Popmusik zu anderen Musikgenres aus. Auf die Literatur lässt sich das aber nicht übertragen. Die Benutzung von Schreibmaschine und Computer bildet zwar einen bedeutenden Unterschied gegenüber der handschriftlichen Ausarbeitung, sie betrifft aber die Literatur insgesamt ähnlich stark, nicht ein Genre in besonderem oder gar exklusivem Maße. Selbst die einfache Copy-und-Paste-Funktion hat (bislang) nicht zu einer eigensinnigen Ausbildung oder deutlichen Vermehrung von literarischen Collagetexten geführt.

Dennoch lässt sich diese Frage der Technologie zumindest indirekt einer popliterarischen Antwort zuführen. Unter Popliteratur fallen dann in inhaltlicher Hinsicht definitiv jene Erzählungen, Gedichte, Dramen, die kein lebensweltliches Außerhalb besitzen und rein in bzw. mit den Produkten der jüngeren Massenmedien (Film, Illustrierte, Radio, TV, Internet) – etwa »007« oder »Gossip Girl« – spielen. Markiert wird allenfalls, dass ihre Protagonisten und Handlungen z.B. von Kameras aufgenommen werden, es geht aber nicht um die Darstellung von Produktionsabläufen oder gar des Privatlebens der Mitarbeiter von Sendeanstalten. Von Richard Hamilton, dem Mitbegründer der »pop art«-Konzeption gibt es bereits früh, 1963, solch einen Text: »Urbane Image«. Er beginnt wie ein Beitrag über zeitgenössisches Produktdesign, verwandelt sich dann aber übergangslos in einen Artikel, der nicht nur Beschreibungen von Autos, Filmen etc. bietet, sondern diese auch teils imaginiert:

»In slots between towering glass slabs writhes a sea of jostling metal, fabulously wrought like rocket and space probe, like lipstick sliding out of a lacquered brass sleeve, like waffle, like Jello. Passing UNO, NYC, NY, USA (point a), Sophia floats urbanely on waves of triple-dipped, infra-red-baked pressed steel.« (Hamilton [1963] 1982c: 49)

Auch die Vergleiche zielen hier auf Anzeigen und deren Produkte. Am Ende steht folgende Aufnahme:

»Mr. Universe takes his place by Miss World. They stand side by side, fronting camera, a dawn sun suffusing the sky with an orange glow smeared with puce and violet. As the lens zooms slowly out they recede, minute against the immense void of space. He murmurs ›Are you ready?‹ Shafts of golden light radiate from them as we await the immaculately dubbed response: ›Affirmative.‹« (Ebd.: 50)

Dem Artikel ist ein Glossar beigegeben. »Sophia« wird u.a. als Sophia Loren identifiziert, »Mr. Universe« als Titel eines Wettbewerbs. Den Lesern traut Hamilton wohl noch nicht. Sechzig Jahre später dürfte er mehr Fähigkeiten voraussetzen. Andererseits könnte es auch ein Versuch sein, die imaginativen Anteile untergehen zu lassen. Es bleibt so oder so die (Text-)Welt moderner Medien-Artefakte.

In gedruckten Texten häufiger zu finden sind allerdings Adaptionen der Formate neuer Kommunikationstechnologien. Was einst der Briefroman, sind aktuell Erzählungen, in denen Tweets etc. vorkommen. In zwei der bekanntesten Bücher der letzten Jahrzehnte, »Bridget Jonesʼs Diary« und »Fifty Shades of Grey«, spielen E-Mails eine Rolle, jeweils mit traditioneller Bedeutung versehen; im ersten Fall dienen sie dem Flirt bzw. der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz (Fielding [1996] 2001: 23ff.), im zweiten Fall unterstützen sie als Distanzmedium zusätzlich das aufrichtige Sprechen (James [2011] 2012: 288).

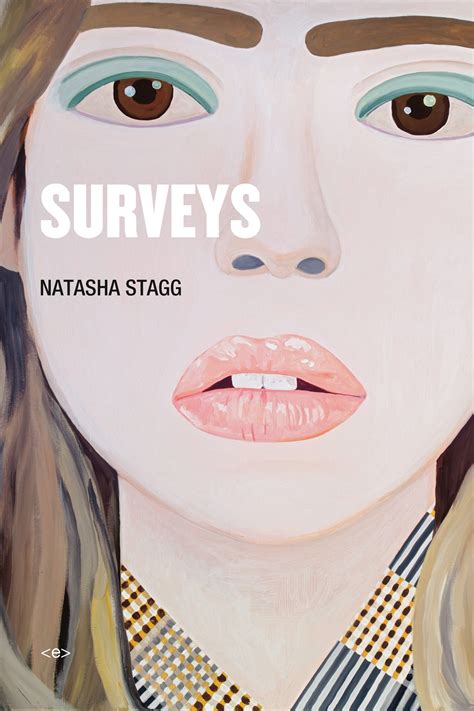

Im Unterschied dazu wird in Natasha Staggs Roman »Surveys«, in dem es um den Social-Media-Erfolg geht, kein einziger (fiktionaler) Post in die Textwelt eingefügt; lediglich die Auswirkungen auf das Leben weniger Protagonisten werden dargestellt. Dennoch gibt es zu den depressiven Notaten und kulturkritischen, wie angelesen klingenden Einschätzungen der Ich-Erzählerin genügend an Hinweisen und Termini, um einen in diese moderne Welt zu versetzen:

»I met him online, it doesnʼt matter how, and we began to merge our following. Describing it would be pointless, and anyway, you can look it up. It was interaction, and people love to see that. I used a fake name so I could freely write without the burden of imagining my friends reading. Eventually, though, my friends knew about it because everybody knew about it. Together, we became more famous than Jim had been alone in a matter of months. We were on buzz sites as lists, and then models played us in magazines as editorials, and then we were on buzz sites as items, but there were no photos of us togeher, just screen grabs of our live face-to-face chats. But we werenʼt as scary famous as the lifers or the blockbusters. Those mainstream places are dangerous valleys for the talentless. They facilitate flash floods of attention, so forcefully consumed that the readers canʼt help but vomit.« (Stagg 2016: 65f.)

Interessant ist der Hinweis der Ich-Erzählerin im Erzählbericht (nicht in einem Dialog mit einer anderen Figur), es sei sinnlos, die Social-Media-Posts genau anzuführen, zudem könne man sie sich leicht selbst anschauen. Die Wendung an den Leser führt aber in einem fiktionalen Text konkret ins Leere, sie kann also nur die kulturkritische Bedeutung besitzen, es lohne sich nicht, sie eingehend darzustellen, weil sie alle gleich seien. Mit der Verwendung einschlägiger Begriffe (»buzz sites«, »editorials«, »screen grab«, »lists«) geht es gleichwohl direkt in die Sphäre von Lifestyle- und Trend-Websites und Modefotografie hinein, in der es keineswegs egal ist, wie die einzelnen Posts beschaffen sind.

Darstellungsweise und Inhalt

Bezüge zur (post-)modernen Welt der Pop-Technologie sind notwendig, sie können aber keineswegs ausreichen, um den Titel ›Popliteratur‹ zu rechtfertigen. Wichtig ist – wie im vorletzten Kapitel ausgeführt – auch die oberflächliche Schreib- bzw. Darstellungsweise. Sie ist zwar ebenfalls nicht hinreichend, um ›Popliteratur‹ zu bestimmen, aber notwendig. Das inhaltliche Element ist gleichwohl nicht zu vernachlässigen: Werke, die bislang meist der ›Unterhaltungsliteratur‹ etc. zugeschlagen wurden, fielen dann unter ›Popliteratur‹, wenn in ihnen diese (post-)moderne Welt der Smartphones, Billboards, Popmusikvideos usw. oft zur Sprache käme. Zu entscheiden wäre, ob das auch zuträfe, wenn diese Welt geschildert würde, um implizit oder (durch eine dominante Figurenrede) explizit als verwerflich oder bedrohlich dargestellt zu werden – oder ob das nur für neutrale oder affirmative Schilderungen zuträfe. Entschiede man sich für erstere Lösung, könnte man bei entsprechenden Fällen etwa von ›kritischer Popliteratur‹ sprechen.

Bedingung wäre so oder so: Die Erzählungen, in denen die ›Popmoderne‹ vorkommt, sollten sich auktorialer Kommentare enthalten, stark auf das Seh- und Hörbare konzentrieren, die Handlungen und Gegenstände nicht nur als Ausgangspunkt für Reflexionen der Figuren nehmen, Gedanken und Gefühle der Figuren eher benennen als wortreich zu umkreisen (Stichwort: oberflächliche Schreibweise). Beispiel Bond:

»Even the small town and the ›vieux-port‹ managed to fix welcoming smiles across their ravaged faces, and the main street became gay with the ›vitrines‹ of great Paris jewellers and couturiers, tempted down for a butterfly season by rent-free sites and lavish promises. […] Against the background of this luminous and sparkling stage Bond stood in the sunshine and felt his mission to be incongruous and remote and his dark profession an affront to his fellow actors.

He shrugged away from the momentary feeling of unease and walked round the back of his hotel and down the ramp to the garage. Before his rendezvous at the Hermitage he decided to take his car down the coast road and have a quick look at Le Chiffreʼs villa and then drive back by the inland road until it crossed the ›route nationale‹ to Paris.

Bondʼs car was his personal hobby. One of the last of the 4½-litre Bentleys with the supercharger by Amherst Villiers, he had bought it almost new in 1933 and had kept it in careful storage through the war. It was still serviced every year and, in London, a former Bentley Mechanic, who worked in a garage near Bondʼs Chelsea flat, tended it with jealous care. Bond drove it hard and well and with an almost sensual pleasure. It was a battleship-grey convertible coupé, which really did convert, and it was capable of touring at ninety with thirty miles an hour in reserve.

Bond eased the car out of the garage and up the ramp and soon the loitering drum-beat of the two-inch exhaust was echoing down the tree-lined boulevard, through the crowded main street of the little town, and of through the sand dunes to the south.« (Fleming [1963] 1989: 35f.)

Zu der für Popliteratur (im vorgeschlagenen Sinne) notwendigen Schreibweise kommt die ebenfalls geforderte inhaltliche Dimension hinzu. Beim Bond Ian Flemings ist sie wie gesagt auf dem gedruckten Papier noch sehr stark der englischen Upper Class verbunden und darum keineswegs immer auf neuestem Stand von Technik und Design. Aber selbst wenn es um einen jahrzehntealten Bentley geht, bleibt der Bann der aristokratischen Tradition nicht ungebrochen: Mechaniker, Autowerkstatt, Tankfüllung, Messangaben, die Bedeutung des ›harten‹ Fahrstils und des »drum-beat«-Motorklangs führen weit genug aus ihr heraus.

Zumindest ist das die hier vertretene Einschätzung. Von der Abwägung, ob die genannten Kriterien in ausreichendem Maße erfüllt sind, befreit einen aber natürlich auch nicht eine präzise und nachvollziehbare Fassung solcher Kriterien, es sei denn, sie liegen metrifiziert vor, es sind scharfe Grenzen zwischen einzelnen Daten gezogen geworden und der eingeschätzte Gegenstand lässt sich in entsprechende Messdaten auflösen. Da dies jedoch bei ›Popliteratur‹ nicht zutrifft, bleiben Grenzfälle und Graubereiche. Negativ beurteilt werden muss das allerdings nicht unbedingt, gestattet es doch jedem Einzelnen einen gewissen Spielraum für kreative Abwägung und eigene Entscheidung, selbst wenn man sich der vorgegebenen Definition mit ihren zwei als ›notwendig‹ deklarierten Merkmalen unterwirft.

Um das an bereits aufgeführten und an weiteren Erzählungen durchzuspielen: Dashiell Hammetts »The Scorched Face« erfüllt beide Kriterien. In Truman Capotes 25 Seiten langer Geschichte »The Headless Hawk« wird man in zwei längeren Absätzen im ›Popliteratur‹-Sinne ebenfalls fündig, dort besitzen Hollywood-Filme wie gesagt eine inhaltliche Bedeutung. Das allein reicht aber – eigene Entscheidung und Abwägung – keineswegs aus, um die Erzählung zur ›Popliteratur‹ zu schlagen.

Wie steht es jedoch bei »Breakfast at Tiffanyʼs«? Da der schmale Roman ebenfalls wie »The Scorched Face« und Bond in einer Welt vor Farbfernsehen, Beat, vor einer recht weitgehenden Ablösung aristokratischer Mode-Vorbilder durch jugendliche Trendsetter und vor häufig geäußerten Zweifeln an der ›High/Low‹-Distinktion spielt, könnte man auf der inhaltlichen Seite geneigt sein, sich mit der Erwähnung von Woolworthʼs (wo die Helden Halloween-Masken stehlen) und Schlagzeilen (»PLAYGIRL ARRESTED IN NARCOTICS SCANDAL«) zufriedenzugeben (Capote [1958] 1971: 53, 82). Auch könnte man argumentieren, die Bedeutung der Luxusmode (so auch bei Bond: »Van Cleef, Lanvin, Hermés«; Fleming [1963] 1989: 26) bilde einen Vorschein der kommenden (wesentlich erschwinglicheren) Popmoden; bei »Breakfast at Tiffanyʼs« sogar mit der Pointe, dass Tiffanyʼs zumindest insofern in das Phantasma der ›nivellierten Konsumgesellschaft‹ eingeht, als wiederholt erwähnt wird, es gebe dort auch günstige Dinge zu kaufen (Capote [1958] 1971: 43, 57). Bei der Schreibweise könnte man ins Feld führen, dass Holly viel Raum bekommt, ihre amüsanten, zwischen Naivität und Zynismus changierenden Plaudereien in direkter Rede auszubreiten; im Zusammenhang der abenteuerlichen Geschichte allerdings mit der damals üblichen Funktion, das deprimierende Moment gerade im Kontrast dazu sich abzeichnen zu lassen. Eine Entscheidung fällt deshalb insgesamt schwer. Hält man sich jedoch nur an Holly, leicht.

Im Falle von Bridget Jones fällt das latent tragische Moment weg, im Tagebuch herrscht ein knapper, witziger, zugleich schwatzhafter Ton vor. Die Alltagsprobleme dienen nur dazu, ihm Stoff zu geben. Auflistungen und Datum- sowie Uhrzeitenabfolgen befreien davon, sich immer Verbindungen zwischen den Absätzen ausdenken zu müssen. Die Einstufung fällt darum noch leichter, die Verbindung zu TV-Shows und Shampoo wird im Roman selbst zur Sprache gebracht, dort allerdings, um Bridget zu verspotten:

»›Oh, ›Blind Date‹ is ›good‹, is it?‹, sneered Perpetua.

›Yes, itʼs very good.‹

›And you do realize ›Middlemarch‹ was originally a book, Bridget, donʼt you, not a soap?‹

I hate Perpetua when she gets like this. Stupid old fartarse bag.

›Oh, I thought it was a soap of shampoo‹, I said, sulkily grabbing a handful of passing sate sticks and shoving them into my mouth. As I looked up I saw a dark-haired man in a suit straight in front of me. […]

›We were just talking about hierarchies of culture‹, boomed Perpetua. ›Bridget is one of those people who thinks the moment when the screen goes back on ›Blind Date‹ is on par with Othelloʼs ›hurl my soul from heaven‹ soliloquy‹, she said, hooting with laughter.

›Ah. Then Bridget is clearly a top post-modernist‹, said Mark Darcy.««(Fielding [1996] 2001: 100f.)

Sei das nun gut oder schlecht, postmodern wie ihre Heldin ist »Bridget Jonesʼs Diary« selbst nicht, wohl aber zählt das Buch zur Popliteratur. Nicht jedes amüsant geschriebene Buch, das von Dialogen sowie anekdotischen Beschreibungen lebt und dessen Absätze eher auf Pointen als auf fließende oder kausale Übergänge abzielen, gehört allerdings dazu. George Melly (aus dessen Erinnerungen wir in dieser Ausgabe [»Pop. Kultur und Kritik«, Heft 24] einige Seiten in deutscher Übersetzung abdrucken) befindet sich zwar unter den frühesten Autoren, die den Begriff ausführlich diskutieren – als »pop literature« bezeichnet er populäre »Underground poetry« und Erzählungen über Pop-Szenen (Melly [1970] 1989: 232-243) –, als Pop-Schriftsteller tritt er aber mit »Owning up« (1964) nicht hervor. Obwohl er in den 1950er Jahren zwangsläufig auf Teenager und den Rock ʼnʼ Roll aufmerksam werden muss, verbleibt in »Owning up« fast alles in einer Welt, die von persönlichen Kontakten und Handlungen in kleinen Gruppen lebt; moderne Medien scheinen noch nicht zu existieren, bloß nebenbei werden Schallplatte, Radio und Zeitung erwähnt.

Ganz anders bei Fielding, auch wenn ihr Roman weit davon entfernt ist, eine postmoderne Mediencollage zu bieten. In »Bridget Jonesʼs Diary« gibt es längst nicht nur die TV-Sendung »Blind Date«, das Buch »Backlash« und »Alice Cooper eyes«, alles ist vielmehr geschrieben, als sei es dem Themenkatalog einer aktuellen Illustrierten entnommen (Single-Probleme, »traumatized by supermodels«, Diätpläne, Sex am Arbeitsplatz usw.).

Anklänge daran finden sich auch bei E L James. Doch könnte die Romanhandlung über weite Strecken auch in sehr fernen Zeiten spielen: zwei Personen, Geschlechtsverkehr. Selbst die Hilfsmittel sind mechanisch zu bedienen, nicht elektrifiziert. Reicht es aus, dass Dialoge dominieren, teilweise auch beim Sex? Dass Inhalte von Mails nicht zusammengefasst wiedergegeben, sondern mit Betreffzeile, Tages- und Minutenangabe etc. aufgeführt werden? Schwierige Entscheidung.

Nicht einfach sieht es auf den ersten Blick auch bei Natasha Stagg aus. Zur zweifelsfrei modernen Welt, die wie gesagt allerdings kaum in ihren Details für berichtenswert gehalten wird, kommt in »Surveys« eine oftmals depressiv verhangene Stimmung, die zudem noch genügend Kraft für kulturkritische Sentenzen belässt. Missvergnügen und Melancholie gehen jedoch nicht so weit, dass die Ich-Erzählerin beharrlich in ihrer eigenen Gedankenwelt kreiste. Auch könnte man die deprimierte Einstellung bzw. deprimierende Haltung, die eigenartigerweise z.B. auf Partys nicht Flirt und amüsantes und/oder eitles Gerede erwartet, sondern kenntnisreiche Ausführungen und Empathie, im Pop-Zusammenhang für unwesentlich erachten, denn in Staggs »Surveys« führt sie nicht zu Schweigen, Innerlichkeit und Betroffenheitston, sondern zu knappen Schilderungen und Betrachtungen:

»At first it was exciting to meet all the celebrities. The world was small, and everyone ended up in one room sometimes. Britney Spears looked like she was doing much better, even though I couldnʼt make sense of anything she said aloud. After a while, though, the interactions felt empty because there was so much history to pretend to ignore. And most of these people didnʼt know anything about me, just that they should try to get to know me. I felt jealous of that motivation. Everyone I met I knew so much about already. But that was how I became famous: researching and making a connection, which was apparently a new way of going about all of this.« (Stagg 2016: 85)

Zwar steht solch eine Auffassung höchstwahrscheinlich der Möglichkeit, die Geschichte häufig in Form amüsanter Dialoge vorangehen zu lassen, wirkungsvoll entgegen, sie bietet aber ein unheldisches Analogon zu James Bonds männlicher Fixierung auf Äußerlichkeiten und Action-Folgen – und verhindert so ebenfalls die Ausrichtung der Fiktion auf auktoriale Kommentare, psychologische Introspektionen, gemütliches, besorgtes oder professorales Vokabular. Die Welt wird zur Illustrierten. Zum Star gruppieren sich die gewohnten Topoi (die konfuse Britney, die kleine Welt, die Leere des Events), aber auch aktuelle Zeitgeistdiagnosen (von der neusachlichen Social-Media-Art, berühmt zu werden). Viel Raum für eingehende Beschreibungen ist nicht vorhanden, die kurze Aussage ersetzt die lange Reflexion, die These die ausführliche Betrachtung oder den Gedankenstrom – und was in der Illustrierten das Foto, ist im Pop-Roman á la Stagg der prominente Eigenname, das Klischee, der informative, pointierte Ton, selbst wenn es sich um deprimierte Ansichten handelt.

Mit diesen Beispielen sind die beiden genannten Kriterien vielleicht greifbarer geworden. Sie sollten aber auch bereits – so zumindest der Anspruch – ohne solche Veranschaulichungen präzise genug ausfallen, um nachvollziehbar zu sein. Zwischenbilanz: Unter Popliteratur fallen Erzählungen, die 1. an vielen Stellen in und von einer (post-)modernen Welt artifizieller Pop-Konsumgüter, Lifestyle-Trends, Massenmedien handeln und die 2. von einer oberflächlichen Schreibweise geprägt sind: Dominanz von a) Dialogen und/oder von b) Handlungsbeschreibungen, von c) in Illustrierten, TV-Shows, Social-Media-Posts gängigen Formulierungen, von d) allenfalls knappen Angaben zu inneren Zuständen.

Diese Bestimmung ermöglicht es, nicht nur eine Reihe von Erzählungen, die bislang üblicherweise der ›Unterhaltungsliteratur‹ zugerechnet worden sind, als Popliteratur zu bezeichnen, sondern auch einige Werke, die dem ›modernen‹ Programm des Anti-Realismus und der Verfremdung entsprechen. Entscheidend ist aber – darum der Titel: ›andere Popliteratur‹ –, dass die aus Sicht ›moderner‹ Parteigänger ›konventionell erzählten‹ Werke ebenfalls darunter fallen. Zur Popliteratur zählen nach Maßgabe der hier vorgeschlagenen Konzeption auch oder gerade »Bridget Jones Diary«, einige Fanfiction-Texte zu »Gossip Girl« sowie Bestseller von Ian Fleming und vielen anderen Autoren, die bisher in den literaturwissenschaftlichen und feuilletonistischen Beiträgen zum Thema nicht auftauchen.

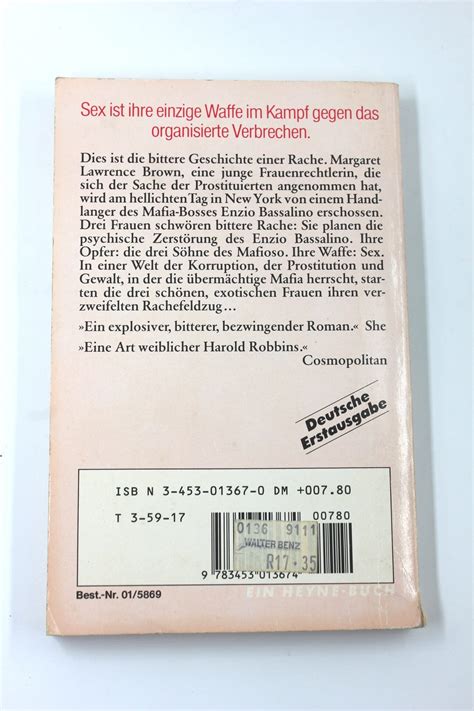

Zur Popliteratur können deshalb ebenfalls Werke gehören, die Klappentexte besitzen, deren Inhaltsangaben trotz oder wegen des mangelnden Realismus der Erzählung hochgradig klischeehaft ausfallen und eine stereotype Narration verraten, die den Schlagzeilen und Artikeln des Schmierfink-Journalismus von Boulevardmagazin und Nachrichtenmagazingeschichte nachgebildet ist (ob man das bei literarischen Texten für schlecht halten muss, ist damit noch nicht gesagt). In der rücksichtslosen Übersetzung eines Romans der Bestseller-Autorin Jackie Collins – aus dem englischen Titel »Lovehead« (1974) wird im Deutschen bei Heyne 1980 »Sex ist ihre Waffe« – klingt das auf dem Backcover so:

»Dies ist die bittere Geschichte einer Rache. Margaret Lawrence Brown, eine junge Frauenrechtlerin, die sich der Sache der Prostituierten angenommen hat, wird am hellichten Tag in New York von einem Handlanger des Mafia-Bosses Enzo Bassalino erschossen. Drei Frauen schwören bittere Rache. Ihre Opfer: die drei Söhne des Mafioso. Ihre Waffe: Sex. In einer Welt der Korruption, der Prostitution und Gewalt, in der die übermächtige Mafia herrscht, starten die drei schönen, exotischen Frauen ihren verzweifelten Rachefeldzug …«

Die drei Pünktchen stehen so auf dem Backcover, dennoch gibt es bereits nach der Inhaltsangabe keinen Zweifel daran, dass die Geschichte auf ein spannendes, dramatisches, aber keineswegs offenes Ende hinauslaufen wird. Die routinierte, altbekannte Konstruktion hindert gleichwohl nicht daran, Elemente der modernen Pop-Welt zu versammeln, James-Brown-Songs, Diskothek, Yves Saint-Laurent, Andy Warhol, Feminismus (»F.W.N. – Free Women Now«), »Hippykleidung«, Hollywoodparty, Illustrierte. Die heterodiegetische Erzählinstanz streut das alles mehr oder minder kurz ein, während sie ungerührt von Aktion zu Aktion, von Mord zu Geschlechtsverkehr, von Dialog zu Dialog, von knappen Angaben zu Gemütszuständen zu etwas längeren Passagen mit Beschreibungen des Aussehens der Protagonisten schreitet:

»Die gesamte englische Presse hatte sich am Londoner Flughafen Heathrow eingefunden, um Rio Java zu empfangen. Sie war unumstrittene Königin des Untergrundfilms, Mode-Freak, Mutter von vier Kindern unterschiedlicher Hautfarbe – immer war sie im Gespräch. Ihr Ruf eilte ihr stets voraus.

Sie war über ein Meter achtzig groß, dünn, fast war sie als klapperdürr zu bezeichnen, hatte ein langes, dramatisches Gesicht, das dadurch, daß sie die Augenbrauen wegrasiert hatte und sowohl an den oberen wie unteren Lidern sehr lange, geschwungene, purpurrote falsche Wimpern trug, noch betont wurde. Ihrer Abstammung nach war sie zum Teil Cherokee-Indianer, zum Teil Louisiana-Hillbilly.

Als achtzehnjährige Heroinsüchtige war sie in einem Krankenhaus von Billy Express entdeckt worden, der gerade einen Film über Drogen mit dem Titel ›Turn On‹ gedreht hatte. Seine Kamera beobachtete sie während der Behandlungszeit – der Entziehungskur – bei allem, was sie tat, und so wurde sie ein Star.

Über Nacht war sie ein Star geworden. Sie bekam von ihm ein Baby (die Geburt wurde natürlich gefilmt). Er war sehr reich, mit seinen mehr pornographischen Filmen hatte er ein Vermögen verdient.

Er nahm sie bei sich und seiner Gesellschaft auf, und fortan bewohnten sie gemeinsam ein elegantes New Yorker Stadthaus, in dem auch seine Mutter lebte.

Rio war ihm dankbar dafür, daß er sie vom Heroin weggebracht hatte, leistete ihm aber von nun an Gesellschaft bei seinen gewohnten LSD-Trips.

Es gab da auch noch einen jungen Chinesen, Lei mit Namen, der immer dann mit Billy das Bett teilte, wenn Rio es nicht tat. Als Rio und Billy zum erstenmal miteinander schliefen, hatte Billy großen Spaß daran, diese Szene zu filmen.

Das Ergebnis war, daß Rio wieder schwanger wurde, aber Billy war entzückt. Er liebte Kinder. Er hatte das ganze obere Stockwerk des Hauses für die Kinder einrichten lassen, und Rio bekam Zwillinge – zwei winzige Chinesenjungen.

Alle waren glücklich: Billy, seine stille, kleine Mutter, Lei, die Kinder und die Leute, die sie umgaben. Sie drehten Filme, feierten ausschweifende Partys und lebten in einer Art köstlichen, trunkenen Vakuums.« (Collins [1974] 1980: 56ff.)

Pop-Szenen

Es gibt viele Regeln ohne Ausnahme, hier soll aber eine gemacht werden. Zur Popliteratur sollen auch jene Romane, Kurzgeschichten etc. zählen, die im Pop-Bereich im engeren Sinne spielen, egal ob sie oberflächlich geschrieben sind oder nicht; selbst wenn sie z.B. viele Pop-Szenen enthalten, die strikt aus der Perspektive von jemandem geschildert werden, der sie zu weitreichenden Reflexionen oder durchgehend zur Illustration seines eigenen Innern nutzt, sollen sie unter ›Popliteratur‹ fallen. ›Pop-Bereich im engeren Sinne‹ wiederum bedeutet: Geschichten über Popmusik-Stars und/oder über Pop-Szenen.

Unter ›Pop-Szene‹ soll ein bestimmter Zusammenhang verstanden werden, der weder allein von Reichen in Auftrag gegeben noch von professionellen Designern gestiftet worden ist: der als unumgänglich, als außerordentlich passend angesehene Zusammenhang zwischen mindestens einem Kunststil und einem Kleidungs-, Frisur-, Schminkstil sowie evtl. auch einem bestimmten Jargon, einer Körperhaltung, einem Autotyp etc. Dieser Zusammenhang darf nicht nur von Marktforschern, Soziologen und anderen distanzierten Beobachtern (nachträglich) festgestellt werden (der ›kleinbürgerliche‹ Stil, der Stil des ›postmateriellen Milieus‹ etc.), sondern muss von den Akteuren (darunter viele Laien und Leute ohne größere Mittel) selbstbewusst hervorgebracht, benannt und kultiviert worden sein.

Der Begriff ›Szene‹ scheint hier angemessen, weil der Stil sich nicht in einem einzelnen Werk niederschlägt (wie in ›das Sturm-und-Drang-Drama‹ oder ›das dadaistische Gedicht‹), sondern nur an jeweils einem Ort in einem gewissen Zeitraum fassbar wird, etwa wenn Musik erklingt, Leute zugleich Bewegungen vollführen oder zumindest mit einer bestimmten Hose, Frisur etc. dastehen – und das nicht auf einer Bühne oder nur bei einer Festveranstaltung geschieht, sondern im ›Alltag‹. Die Szene kann sich also genauso gut im Bus wie in der in der Schule (sofern keine Uniform vorgeschrieben ist), auf der Straße wie im Büro, im Club wie im Theaterparkett abspielen. Selbstverständlich kann sie sich auch im Video oder in einem (anderen) Posting zeigen.

Für Pop-Szenen ist unabdingbar, dass mindestens eines ihrer Elemente der Pop- oder Rockmusik oder einer (einstigen) Jugendmode entstammt. Lange war die Musik (Ska, Techno, Metal etc.) der wichtige Ausgangspunkt für besagte Zusammenhangsstiftungen, es kann aber z.B. auch ein Sneaker oder ein GIF sein, um die Gesten, Reden, Tattoos, Songs bindend gruppiert werden. Ausgedachte Pop-Szenen sind möglich (sagen wir »Clockwork Orange« minus Beethoven), üblich sind aber Erzählungen, die sich an der jüngeren oder ferneren Pop-Vergangenheit orientieren. Letztes Beispiel, Silvia Szymanski, »Chemische Reinigung«, veröffentlicht 1998, spielt ca. 1980:

»Ich sitze mit Achim, meinem Bruder, und Kurt, meinem Freund, im ›Normal‹ in Aachen. Das ›Normal‹ ist eine Szene-Kneipe, und alle Mädchen hier sehen waviger und moderner aus als ich. Sie sind hübsche, energische Frauen. Sie spielen Kicker und Flipper, geschickt und anmutig, und Jungen schwärmen sie an. Ich fühle mich ungeschlachten und schlampig. Ich will mich verstecken oder bewundert werden. Beides ist nicht drin.

Diese Mädchen tragen die richtigen Sachen, die ich in Merkstein nirgends finde, und wenn doch: mir scheint alles das Geld nicht wert zu sein, auch wenn ich es haben will. Als wir bei unserem ersten Auftritt ankamen, hielten die Veranstalter und die Leute alle Mädchen für die Sängerin der ›Schweine‹, nur mich nicht. Sie suchten nach der Sängerin, von der Kurt angeberisch in unserem Info geschrieben hatte, sie sehe toll aus.

Dabei habe ich grade mal so ein Aussehen, das Jungen bestenfalls ›natürlich‹ nennen und das Mädchen dazu inspiriert, mir Schmink- und Haartips zu geben.

Man hört jetzt experimentelle, kühle Untergangsmusik. Düster, mysteriös, mit Synthesizern. Man trägt die Haare rechts kurz, links lang. Oder ganz kurz und scharf. Dürre Jungen tun oder sind grellig und nervös. Sie springen zu der Musik plötzlich steil in die Höhe und üben sich in spastisch zackigem Tanzen.

Die Wände sind gekachelt. Von der Decke hängen Lampen wie beige Tropfen. Punks gähnen in Plastikstühlen. Sie haben sich ihre Lieblingsbands auf die Lederjacken geschrieben, manche auch ›fucking world‹ oder ›I want to be dead‹. Neben uns fällt ein betrunkener Äthiopier fast vom Hocker. Schreit, dass er Reggae hören will. Fragt uns, wieviel Uhr es ist, und versteht die Antwort nicht. Ich bin so müde, daß alles schwimmt. Ich trinke, ohne betrunken zu werden.« (Szymanski 1999: 17f.)

Auch wenn die Ich-Erzählerin den ganzen Abschnitt in erster Linie nutzt, um ihre Nicht-Zugehörigkeit, Diskriminierung und Orientierungslosigkeit aufscheinen zu lassen, macht ihr Hinweis auf die agilen »wavige[n]« Frauen deutlich, dass es sich bei dieser Pop-Szene nicht um eine rein männliche Angelegenheit handelt. In Romanen und Kurzgeschichten kommt das bislang selten zur Sprache, bei fiktionalen Geschichten trifft man sogar recht häufig auf die Konstellation ›männlicher Star/weibliches Groupie‹ (etwa Fabian/Byrne 1969; Janowitz [1986] 1987). Über die Zusammensetzung der Leserschaft sagt das aber noch nichts aus.

Angesichts der Tatsache, dass Romane in der Gegenwart überwiegend von Frauen gelesen werden, ist es allerdings sicher keine bloße Spekulation, für viele Bereiche der ›anderen Popliteratur‹ sogar eine sehr große Zahl an Lektüren durch Frauen anzunehmen. Vielleicht gilt das nicht für Hammett und Fleming mit ihren älteren, zudem aus stereotyper männlicher Sicht erzählten Geschichten, jedoch für alle weiteren hier angeführten Beispiele. Für eine ›moderne Popliteratur‹ à la Brinkmann oder Goetz kann man das wohl nicht behaupten.

In den Wissenschaften spiegelt sich der ›moderne Vorrang‹ bislang getreulich wider, auch und gerade deshalb ist es notwendig, längere Zitate aus den Titeln ›anderer Popliteratur‹ zu bringen, sie sind im Gegensatz zu den Werken Brinkmanns, Goetzʼ etc. dort schlicht nicht bekannt. Zu verzeichnen sind allenfalls bei einzelnen, besonders stark diskutierten Titeln wie denen von Fielding und James gelegentliche Analysen; diese betreffen jedoch zumeist nur den Inhalt, der ideologiekritisch betrachtet wird. Eine ›andere Popliteratur‹ stellt daher die Literaturwissenschaften vor erhebliche Herausforderungen: Der neue Begriff müsste eine größere Änderung der universitären Lektüreauswahl mit sich bringen, wenn er anerkannt und häufiger gebraucht würde. Darum wird dieser Aufsatz wahrscheinlich ein vorübergehendes Gedankenspiel bleiben.

Literatur

Baßler, Moritz (2015): Das Pop-Paradigma in der Literatur. In: »Pop. Kultur und Kritik«, H. 6, S. 104-127.

Baßler, Moritz/Schumacher, Eckhard (2019): Einleitung. In: Dies. (Hg.): Handbuch Literatur & Pop. Berlin/Boston, S. 1-28.

Capote, Truman (1971): Breakfast at Tiffanyʼs [1958]. Harmondsworth.

Capote, Truman (2005): The Headless Hawk [1946]. In: Ders.: The Complete Stories. London, S. 91-116.

Collins, Jackie (1980): Sex ist ihre Waffe [Lovehead (1974)]. München.

Fabian, Jenny/Byrne, Johnny (1969): Groupie. London.

Fiedler, Leslie (1969): Cross the Border, Close the Gap. In: »Playboy«, December, S. 151, 230 u. 252-258.

Fiedler, Leslie (1972): The Death of ›Avant-Garde‹ Literature [in: »New York Herald Tribune Magazine«, 17.05.1964]. In: Ders.: Cross the Border – Close the Gap. New York, S. 54-60.

Fielding, Helen (2001): Bridget Jonesʼs Diary [1996]. Basingstoke/Oxford.

Fleming, Ian (1988): Casino Royale [1953]. Sevenoaks.

Fleming, Ian (1989): On Her Majestyʼs Secret Service [1963]. Sevenoaks.

Gibson, William (1984): Neuromancer. New York.

Goldman, Albert (1971): Pop is Mom. In: Ders.: Freakshow. The Rocksoulbluesjazzsickjewblackhumorsexpoppsych Gig and Other Scenes from the Counter-Culture. New York, S. 329-338.

Hamilton, Richard (1982a): Popular Culture and Personal Responsibility [1960]. In: Ders.: Collected Words, 1953-1982, London, S. 150-156.

Hamilton, Richard (1982b): [Brief an Peter und Alison Smithson v. 16.1.1957]. In: Ders.: Collected Words, 1953-1982, London, S. 28.

Hamilton, Richard (1982c): Urbane Image [in: »Living Arts«, Nr. 2, 1963]. In: Ders.: Collected Words, 1953-1982, London, S. 49-53.

Hess, Thomas (1963): Pop and Public. In: »Artnews«, November, S. 23 u. 59.

Hammett, Dashiell (1979): The Scorched Face [1925]. In: Ders.: The Big Knockover and Other Stories. Harmondsworth, S. 85-119.

James, E L (2012): Fifty Shades of Grey [2011]. London.

Janowitz, Tama (1987): You and the Boss. In: Dies.: Slaves of New York [1986]. London, S. 36-41.

Melly, George (1989): Revolt into Style. The Pop Arts in the 50s and 60s [1970]. Oxford.

Mysteriesoflove (2023): write this down, https://archiveofourown.org/works/35412811/chapters/89056888#workskin.

Neidel, Heinz (1969): Paralleldenker und Piloten, in: »du«, H. 29, 391-392.

Rosenblum, Robert (1997): Roy Lichtenstein and the Realist Revolt [in: »Metro«, April 1963]. In: Steven H. Madoff (Hg.): Pop Art. A Critical History, Berkeley u.a., S. 189-193.

Selz, Peter (1963): Pop Goes the Artist. In: »Partisan Review« 30/2, S. 313-316.

Smithson, Alison/Smithson, Peter (1988): But Today We Collect Ads [1956]. In: Lawrence Alloway u.a.: Modern Dreams – The Rise and Fall and Rise of Pop, Cambridge (Mass.)/London, S. 53-55.

Solomon, Alan R. (1997): The New Art [in: »Art International«, September 1963]. In: Steven H. Madoff (Hg.): Pop Art. A Critical History, Berkeley u.a., S. 90-96.

Sontag, Susan (1964): Notes on »Camp«. In: »Partisan Review« 31/4, S. 515-530.

Stagg, Natasha (2016): Surveys. South Pasadena.

Strideofpride (2023): like a rolling stone, https://archiveofourown.org/works/45070513/chapters/120078952#workskin.

Swenson, G.R. (1997): The New American »Sign Painters« [in: »Artnews«, September 1962]. In: Steven H. Madoff (Hg.): Pop Art. A Critical History, Berkeley u.a., S. 34-38.

Szymanski, Silvia (1999): Chemische Reinigung. Leipzig.

—

Der Beitrag ist Teil der Forschungsarbeit des Siegener DFG-SFB 1472 »Transformationen des Populären«.