Der Museumsbesuch als Chance, soziales Kapital zu erzeugen

Unter Kulturpessimisten zirkuliert schon seit einigen Jahren ein Foto aus dem Amsterdamer Rijksmuseum. Auf einer Bank im Raum mit Rembrandts Nachtwache sitzen einige Jugendliche, die aber nicht auf das Gemälde blicken, sondern nur Augen für ihre Smartphones haben. Der Befund scheint eindeutig: massenmediale Berieslung statt Auseinandersetzung mit der Hochkultur; Whatsapp- und Selfie-Trash statt große Kunst. Doch sollten die Kulturpessimisten aufpassen, dass sie nicht selbst in den Verdacht der Oberflächlichkeit geraten, wenn sie von Smartphones gleich auf Banalisierung schließen.

Sie machen es sich – viel – zu einfach, solange sie nicht zumindest überprüfen, was genau die jungen Museumsbesucher da eigentlich tun. Zwar wäre die Vermutung, hier würden vor allem Wikipedia-Artikel über Rembrandt oder das Rijksmuseum gelesen, ähnlich voreilig, aber durchaus wahrscheinlich ist, dass die Jugendlichen auf der Bank eine eigens vom Museum für Schüler entwickelte App benutzen, in der sie spielerisch etwas über Kunst erfahren. Außerdem darf man annehmen, dass sie Bilder, die sie gerade vor Ort gemacht haben, mit Hashtags versehen und auf ihre Facebook-Seiten hochladen, dass sie dieselben Bilder mit verschiedenen Apps bearbeiten und animieren, dass sie sie an Freunde verschicken oder in eine Instagram-Story integrieren.

Achtet man etwas genauer auf die Körperhaltung der Jugendlichen, wird man ihnen jedenfalls nicht nachsagen können, sie wirkten passiv, gelangweilt, verblödet. Im Gegenteil sind sie voll bei ihrer Sache, sie tippen eifrig, stecken zum Teil ihre Köpfe zusammen, beugen diese zudem zu ihren Geräten, so dass sie sich noch besser auf ihr Tun konzentrieren können. Es ist also Folge ihrer eigenen Aktivität, dass sie keine Aufmerksamkeit mehr für den Rembrandt oder die anderen Originale im Raum übrig haben. Weitergehend könnte man sogar sagen, dass sie nicht nur in diesem Museumsraum anwesend sind, sondern gleichzeitig genauso in den Räumen der sozialen Medien. Damit sind aber umgekehrt auch all diejenigen, mit denen sie über Bilder, Videos, Hashtags und Textbotschaften live in Kontakt sind, zugleich im Rijksmuseum. Die Jugendlichen tragen somit dazu bei, dass sich das Museum über seine physisch-räumlichen Grenzen hinaus erweitert.

Ein Kulturpessimist ist mit solchen Bemerkungen jedoch sicher nicht davon zu überzeugen, dass das, was das Foto aus dem Rembrandt-Saal in Amsterdam festhält, eigentlich freudig stimmen könnte. Statt zu würdigen, dass sich hieran zeigt, wie weitgehend sich das schon seit Jahrzehnten proklamierte Ziel erfüllt hat, ein Museum für neue Zielgruppen zu öffnen und seine mediale Präsenz zu erhöhen, wird er gerade dies eher als Verrat an der ursprünglichen Idee des Museums empfinden. Immerhin – dies zur Erinnerung – wurden Museen einst gegründet, um die Werke ausschließlich als Kunst wahrnehmbar zu machen. Im Museum sollen sie unabhängig davon, für welche Funktionen oder Besitzer sie ursprünglich geschaffen worden sein mochten, als Manifestationen einer autonomen Geschichte der Kunst zur Geltung kommen. Sie losgelöst von ökonomischen und soziologischen Faktoren als sie selbst ernst zu nehmen, heißt zugleich, sie als etwas anzusehen, das nicht nur für eine bestimmte Zeit oder für bestimmte Adressaten Relevanz besitzt, sondern das allgemeingültig ist und idealerweise einen Anspruch auf Ewigkeit zu erfüllen vermag. Es sollte gerade den Unterschied zwischen einem Kunstwerk und anderen menschlichen Ausdrucks- und Artikulationsformen ausmachen, dass ersteres umso bedeutsamer wird, je mehr man bei ihm von konkreten Anlässen und Interessen, von kommunikativen Zwecken und sozialen Kontexten abstrahiert. Alles andere hingegen erscheint, aus seinen Bezügen herausgelöst, nur noch uninteressant, wirr, belanglos. Wenn die Werke nun aber in die Sozialen Medien eingespeist werden, wenn man sie zum Hintergrund von Selfies und zur Kulisse für Hashtags, gar zu Memen mit tagesaktuellen Botschaften macht, dann – so die kulturpessimistische Befürchtung – werden sie gerade nicht mehr als Werke erfahren und gewürdigt, sondern erneut adressiert; sie werden zu Medien der Kommunikation und dienen der Artikulation diverser Interessen. Sie werden profanisiert. Dazu komme noch, so könnte der Kulturpessimist fortfahren, dass die Bilder von Kunstwerken auf Facebook-Seiten und Blogs inmitten ganz anderer Sujets landen, was ihre entweltlichte Präsentation im Museum, ihre Isolation im ›white cube‹ komplett negiere. Sie würden aus dem Olymp der Kunst verstoßen.

Dieser Feststellung ist kaum zu widersprechen, doch sollte der Kulturpessimist dann wenigstens auch berücksichtigen, wo damit begonnen wurde, Werke nicht mehr als etwas Absolutes – von allen Bezügen Gelöstes –, sondern als etwas zu begreifen, das sich immer wieder neu und anders adressieren lässt. Zweifellos aber liegt der Ursprung von Praktiken des Kontextualisierens und Adressierens von Kunst im Museum selbst. Es sind die vielen Formen der Kunstvermittlung, die in den letzten Jahrzehnten nach und nach entstanden, bei denen man dazu überging, die Werke nicht länger als sie selbst zu belassen, sondern sie eigens zu inszenieren, zu featuren, unterschiedlichen Zielgruppen anzupassen. Allein dass man Besucher als Zielgruppen definiert, legt schon nahe, die Exponate, also das, was, wörtlich verstanden, herausgehoben und auf sich gestellt ist, zu adressieren: in Bezüge zu integrieren und auf diese Weise vermittelbar zu machen. Die oft bemühte Wendung, man müsse die Besucher da abholen, wo sie sich befänden, bedeutet vor allem, dass man die Werke zu ihnen zu bringen, ihnen anzupassen hat – und nicht umgekehrt. Maßgeblich für das, was im Museum geschieht, sind mittlerweile die Bedürfnisse des Publikums – und kaum noch eine hehre Idee von Kunst oder Werk.

Dass die meisten Besucher heute mit einem Smartphone ins Museum kommen, erleichtert und vervielfältigt die Praxis des Abholens und Vermittelns. Das beginnt etwa damit, dass Kunstvermittler sich Hashtags einfallen lassen, die Besucher dazu anregen sollen, selbst bestimmte Bilder zu machen oder nach speziellen Motiven zu suchen. Damit ist eine pädagogische Dimension verbunden, da sich der Blick des Publikums gezielt lenken und auf diese Weise eine spezifische Seherfahrung kultivieren lässt, es spielen aber mindestens so sehr andere Aspekte eine Rolle. Publizieren die Besucher ihre in Museen entstandenen Bilder in den Sozialen Medien, werden sie nämlich Teil einer Community, die alle umfasst, die sich vom selben Hashtag anregen ließen. Nicht zuletzt gelangen sie so zu neuen Followern, können sich besser vernetzen und mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Überhaupt wird ein Museumsbesuch zunehmend als Chance gesehen, soziales Kapital zu erzeugen. Fast nirgendwo sonst gibt es für Menschen, die in den Sozialen Medien engagiert sind, so viele Anknüpfungspunkte wie in einem Museum, um mit relativ wenig Aufwand Content zu generieren. Viele Kunstwerke sind an sich schon fotogen, auf alten Gemälden lassen sich immer wieder witzige Details entdecken, moderne Kunst bietet dafür Grelles und Krasses, erfreut mit Formen der Verfremdung oder speziellen Materialeffekten. Zudem offerieren Museen immer mehr Apps, die nicht nur mit Informationen unterhalten, sondern die vor allem darauf angelegt sind, dass die Besucher selbst zu Bilderproduzenten werden.

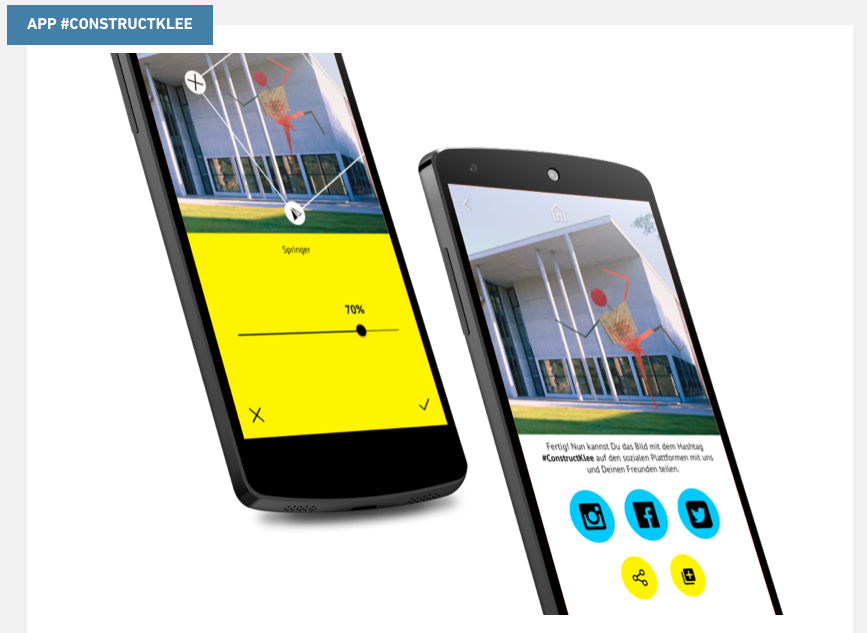

Anlässlich einer Paul-Klee-Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne entwickelte man im Frühjahr 2018 etwa die App »Construct Klee«, mit der sich alles, was mit einem Smartphone aufgenommen wird, im Nu in Klee-Ästhetik verwandeln und mit Klee-Motiven ergänzen lässt. Ob Van-Gogh-Gemälde oder Lindt-Osterhase: unter dem Hashtag #constructklee finden sich bei Instagram hunderte von Bildern von Museumsbesuchern.

Bei ihnen schwindet mit solchen Angeboten endgültig jegliche Hemmschwelle, in Museen und mit dessen Exponaten alles auszuprobieren, was die digitale Technik hergibt. Hieß es in Museen lange Zeit »Fotografieren verboten!«, so erschiene es vielen mittlerweile als Zeitverschwendung und Affront, könnten sie bei einem Museumsbesuch nicht zugleich ihre Sozialen Netzwerke pflegen. Tatsächlich ermuntern Museen ihre Besucher gar noch zur Nutzung von Apps, die eigentlich ganz anderen Zwecken dienen – wie etwa Faceapp, womit sich Gesichtsausdrücke von Selfies kodifiziert verwandeln lassen. Diese App kann man aber genauso auf Porträts aus der Kunstgeschichte anwenden.

Die Porträtierten lachen dann auf einmal oder haben schlechte Laune und sehen jünger oder älter als im Original aus.

Offenbar braucht es für das, was Museen und Kunstvermittler forcieren, also gar keine pädagogische Dimension mehr. Die Aktivierung der Besucher ist vielmehr das einzige Ziel, dem alles andere untergeordnet wird. Es geht darum, so etwa auch Olafur Eliasson bei der von der »New York Times« im April 2018 veranstalteten »Art Leaders Network«-Konferenz, dass die Museen aus passiven Konsumenten »aktive Produzenten« machten (»active producers«). Ihnen dürften auch nicht länger bestimmte Erlebnisformen vorgegeben werden, vielmehr gehe es zentral um die Frage, »wem eine Erfahrung gehört«, ja »wem das [jeweilige] Kunstwerk gehört« (»who owns the experience, who owns the artwork«). Aufgabe müsse es sein, »die Besucher dazu zu ermächtigen, ihre eigenen Narrative mit Nachdruck zu entwickeln« (»to empower the visitors to be strong in creating their own narratives«).[1]

Das Foto, das Kulturpessimisten so empört, zeugt somit alles andere als davon, dass sich das junge Kunstpublikum im Museum nicht mehr angemessen zu benehmen vermag. Vielmehr belegt es, wie erfolgreich Museen bereits darin sind, ihre Besucher von Bildrezipienten in Bildproduzenten zu verwandeln. An die Stelle einsam-stiller Kontemplation von Bildwerken ist das Kommunizieren mit selbsterstelltem Bildmaterial getreten. Und es verlangt nicht viel Phantasie, um sich sicher zu sein, dass das keineswegs eine kurze Mode ist, die bloß dem Neuheitswert von Smartphones und Apps geschuldet ist, sondern dass im Moment erst der Anfang eines grundlegenden Wandels im Umgang mit Bildern aller Art – also gerade auch mit Kunstwerken – stattfindet. Insgesamt kommt es dadurch zu einer Mobilisierung der Bilder, die damit selbst im Museum nicht länger den Charakter von Werken haben.

Was findet nicht jetzt schon alles statt? Mit täglich wechselnden Filtern von Apps wie Snapchat verleiht man Abbildungen von Gemälden Eselsohren oder Brillen, umgibt sie mit Blumenkränzen oder popkulturellen Accessoires. Sosehr das – ähnlich wie Faceapp-Bilder – nur ein Gag sein mag, mit dem man in den Sozialen Medien einen schnellen Lacher bekommt, so sehr drückt sich in all diesen digitalen Spielereien aber zugleich das Bedürfnis aus, stillgestellte und insofern leblose Bilder in etwas Bewegliches und Lebendiges zu verwandeln. Auf etlichen Blogs trifft man daher auch bereits auf die Animation von Werken aus der Kunstgeschichte: Figuren wenden ihren Kopf oder machen etwas Absurdes.

Suggeriert wird, man könne das Geschehen vor oder nach dem Moment sehen, den der Künstler eingefangen hat, und bei manchem weckt das die Hoffnung, künftig werde man nicht nur ein, zwei Sekunden, sondern deutlich längere Sequenzen verlebendigt bekommen. Aus der Sicht eines ›digital native‹, der mit dem Wissen aufgewachsen ist, dass sich digitale Daten beliebig verändern lassen, erscheint es geradezu als eine Erlösung der eingefrorenen Bilder, wenn sie jedem Zweck angepasst werden und zunehmend ›live‹ – also lebendig – in Erscheinung treten. Selbst ein Künstler wie Jeff Koons befördert derartige Vorstellungen, wenn er im Zuge seiner Kooperation mit Louis Vuitton Motive der Kunstgeschichte animiert. Auf einmal scheint es, als könne er mehr als alle Künstler vor ihm: als habe er die Bilder aus ihrer Fixiertheit befreit, sie pygmaliongleich zum Leben erweckt.

Andere Szenen im Netz beschäftigen sich mit ›digitaler Restaurierung‹. Dabei nimmt man sich eine digitale Reproduktion eines Gemäldes vor und verändert sie mit Bildbearbeitungsprogrammen so lange, bis der Originalzustand des Kunstwerks wiederhergestellt ist – oder zumindest der Zustand, den man für original hält. David Hockney gehörte zu den ersten, die sich in digitaler Restaurierung versuchten, als er 2010 nicht nur etliche mehr oder weniger getreue Varianten einer »Bergpredigt« von Claude Lorrain malte, sondern eine digitale Reproduktion des Gemäldes in den Zustand zurückversetzte, den er selbst für original hält: mit helleren, grelleren Farben, als sie das Gemälde nach mehr als dreieinhalb Jahrhunderten noch bieten kann.

Mittlerweile gibt es hunderte von Webseiten, auf denen berühmte Werke der Kunstgeschichte bearbeitet und mal in den Farben, mal in Format, Ikonographie oder einzelnen Sujets verändert werden. Handelt es sich dabei um die neueste Version eines Kults um Originale – denn fast alle digitalen Restauratoren wollen zurück zum vermeintlichen Urzustand –, so führen die oft konkurrierenden Rekonstruktionen jedoch eher dazu, dass eine verbindliche Vorstellung vom jeweiligen Original verlorengeht. Der Vergleich unterschiedlicher Versuche einer Wiederherstellung etwa des ursprünglichen Anblicks der Mona Lisa lässt nämlich unsicher werden, was man überhaupt noch für echt und original halten kann. So beziehen sich manche Restauratoren auf frühe Kopien des Gemäldes, um zu erschließen, wie dessen Farbigkeit ursprünglich gewesen sein könnte. Oder sie legen ihren Rekonstruktionen Beschreibungen von Fast-Noch-Zeitgenossen wie Giorgio Vasari zugrunde. Dann landen sie bei Farben, die eher an Raffael als an Leonardo erinnern, kommen aber auch auf Details wie eine Armlehne, die auf dem Pariser Original höchstens zu erahnen ist, wenn man gezielt danach sucht.

Man mag solche Spekulationen erheiternd finden, sollte aber zugleich anerkennen, dass Praktiken wie die digitale Restaurierung zu einer Revolutionierung der Kunstwahrnehmung beitragen. Auch hier erweitert sich das bisher statische – singuläre – Bild zu einem Bildverlauf, und es könnte üblich werden, die Veränderungen, die ein Werk durch natürliche Alterungsprozesse, aber auch durch jeweils zeittypische Anpassungen erfahren hat, in einer Art von Zeitraffer in einem kurzen Film sichtbar zu machen. Für Museen wäre das eine sehr gute Möglichkeit, etwa Erkenntnisse von Restauratoren zu vermitteln. Infolge davon würden Kunstwerke – dann auch ernsthafter als im Fall bloßer Animationen – nicht mehr als unveränderlich, sondern eher als metamorphotische Ereignisse angesehen, die immer schon Wandlungen unterworfen waren.

Da es in naher Zukunft noch einfacher und damit noch üblicher werden dürfte, Bilder zu verändern und zu animieren, könnte es auch selbstverständlich werden, dass Besucher sich in die Abbildungen einzelner Gemälde hineinmanipulieren.

Gibt es bereits Apps, die es erlauben, Selfies nicht nur mit Filtern zu bearbeiten, sondern den jeweiligen Gesichtsausdruck simultan in ganz andere Gestalten – etwa in Figuren aus der Popkultur – zu übertragen, so könnten dafür auch berühmte Werke der Kunstgeschichte die Vorlage bilden.

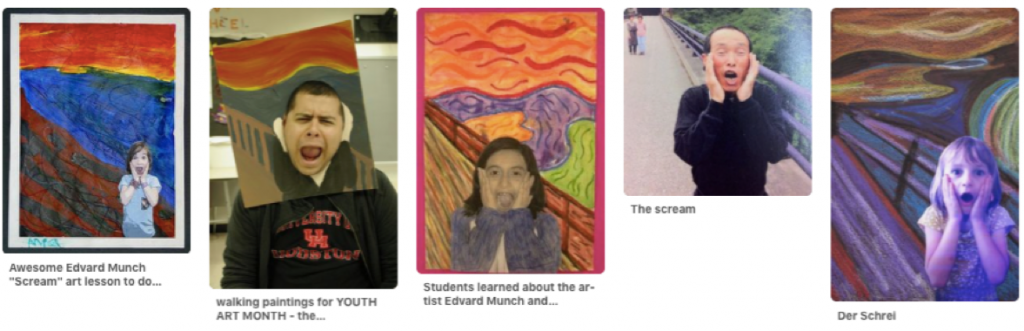

Wer jetzt schon Gemälde wie Munchs Schrei nachstellt, um ein politisches oder privates Ereignis zu kommunizieren und eigene Emotionen zum Ausdruck zu bringen, wird über eine entsprechende App sehr dankbar sein.

Vielleicht werden Mimik und Gestik künftig sogar generell vielfach externalisiert werden. Statt nur ernst zu schauen oder mit einer Geste Verachtung zu signalisieren, wird jede Bewegung zugleich von einer Kamera aufgenommen und nach Belieben mit vorgegebenen Bildmustern verbunden. Jede Geste lässt sich dann gerade auch in einem berühmten Kunstwerk aufheben, verstärken und überhöhen. Das wird zu neuen Techniken des Expressiven führen, und die Folge wird eine Kultur sein, in der das Zum-Ausdruck-Bringen von Affekten und Haltungen bewusster als je zuvor eine wichtige und differenzierte Kulturtechnik ist.

Insgesamt wird es eine Erweiterung von Ausdrucksmöglichkeiten bedeuten, dass sich künftig sehr viele Menschen in diversen digitalisierten Formaten artikulieren können – und dass statische Bilder dann nur noch den Ausgangspunkt für unendlich viele Varianten, Formen von Remix, von Animation und Metamorphose bilden. Kunstwerke, die bisher von einer exklusiven Minderheit produziert und oft mit einem Anspruch auf Autonomie versehen wurden, entwickeln sich dadurch umso mehr zu allgemein genutzten Medien der Kommunikation. Da sie dann aber gerade nicht mehr als Werke – als etwas, das rezipiert wird – behandelt werden, steht jedoch – neben vielem anderen – auch infrage, ob sie, sofern sie nicht ohnehin zu alt dafür sind, überhaupt noch unter das Urheberrecht fallen. Das klingt auch in Eliassons Frage an, wem die Werke in Zeiten, in denen in Museen aktive Nutzer statt passiver Besucher anzutreffen sind, eigentlich gehören. So wenig für ein Sprichwort, eine Redewendung oder einen Neologismus trotz eines Urhebers Urheberrechte geltend gemacht werden können, weil sie nicht als Werke, sondern als Kommunikationsmittel – als etwas, das jeder aktiv nutzt – verstanden werden, so wenig dürfte und sollte das dann auch bei Bildern der Fall sein.

Allerdings wird es viele Zweifelsfälle geben. Gerade Künstler, die sich den digitalen Möglichkeiten nicht verschließen und die neue Bilder oder Bildvarianten entwerfen, werden sich einerseits nach wie vor in der Tradition von Werkschöpfern sehen wollen, die als Urheber gewürdigt, geschützt und honoriert werden, wissen aber andererseits, dass ihre Wirkung und ihr Erfolg sich daran bemessen, wie oft ihre Wendungen rebloggt, weitergepostet, neu kommentiert und variiert werden. Der Künstler und Theoretiker Brad Troemel stellt nicht nur die Gleichung auf, wonach ein Kunstwerk künftig umso weniger seinem Urheber zugeordnet wird, je berühmter es ist (»the more famous an art image becomes, the less its author will be attributed«), sondern macht auch deutlich, dass Kunst in Zeiten Sozialer Medien kaum noch als Ware (und schon gar nicht als Werk), sondern vielmehr als recycelbares Material empfunden wird (»such a disposition emphasizes art not as a commodity so much as a recyclable material«). Damit aber werde sie auch Teil des täglichen Lebens, habe also eine ganz andere – wichtigere und zugleich beiläufigere – Rolle als bisher (»through social media, art is reintroduced into everyday life«).[2]

Die Museen aber werden, folgt man dieser Metaphorik, zu Recycling-Höfen. In ihnen sind die Originale das, was sie der Wortbedeutung nach sind: Ursprung (origo) für unzählige Anverwandlungen und Neuschöpfungen. Die Bedeutung dessen, was Museen sammeln und zeigen, bewährt sich gerade darin, dass es wieder und wieder neu adaptiert wird. Ob es dann überhaupt noch einer eigenen Kunstvermittlung bedarf, darf jedoch bezweifelt werden; vielmehr brauchen Menschen in einer Kultur, in der es alltägliche Praxis ist, mit Bildern so geläufig und wendig zu kommunizieren wie mit Sprache und wie mit Mimik und Gestik, wohl nicht mehr eigens dazu motiviert werden, sich selbst, ausgehend von Kunstwerken, als Bildproduzenten zu engagieren. Allerdings ist weitergehend sogar fraglich, ob es dann überhaupt noch Museen braucht, die mehr sind als Lager von Kunst. Hat die dann herrschende Bildkultur nicht eine so starke Dynamik entwickelt, hat sie sich nicht so weit von ihren Ursprüngen entfernt, dass sie der Originale eigentlich gar nicht mehr bedarf? Diese mögen eine Existenz führen wie das Urmeter in Paris – als eine historische Referenz –, und man besucht sie – wenn überhaupt – eher als Kuriosität denn aus Ehrfurcht oder Notwendigkeit.

Vermutlich wird es aber auch Gegenbewegungen geben. Einige Künstler werden den Ehrgeiz haben, Bilder zu schaffen, die sich einer Verwendbarkeit widersetzen, ja die niemand aneignen, morphen, animieren oder mit Filtern bearbeiten will, so dass sie sich auch nie von ihrem Urheber lösen. Und ein paar Museen werden sich zu Sonderzonen deklarieren: zu Orten, an denen das Fotografieren und jede Art der eigenmächtigen Bildproduktion wieder verboten wird und an denen den Besuchern kaum etwas anderes bleibt, als die ausgestellten Werke zu betrachten. Vielleicht empfinden sie es als Zumutung, vielleicht aber auch als altmodische Form von Höflichkeit, dass die Werke dann unbeweglich an den Wänden hängen und in den Räumen stehen. Dass man sie anschauen kann, ohne etwas damit tun zu müssen. Vielleicht werden diese Orte zum Treffpunkt sämtlicher Kulturpessimisten, vielleicht wird es aber auch als besonders cool und avanciert gelten, sich darauf einzulassen – und Bilder als etwas zu erfahren, dessen besondere Qualität darin besteht, nicht als Medium für bestimmte Botschaften, nicht als adressierte Sendung zu fungieren, sondern einfach da zu sein.

Dieser Beitrag basiert auf der Keynote, die Wolfgang Ullrich auf der vom Kunst-Forum Zürich veranstalteten Konferenz »Building a Museum for Next Generation« gehalten hat.

Wolfgang Ullrich ist freier Autor.

Anmerkungen

[1] https://www.nytimes.com/video/arts/100000005871645/olafur-eliasson-who-owns-the-artwork.html?smid=tw-share.

[2] Brad Troemel: “Art after Social Media”, in: Art Papers Juli/August 2013, S. 10–15, hier S. 13.