»Hi Art!« statt High Art

[aus: »Pop. Kultur und Kritik«, Heft 14, Frühling 2019, S. 52-64]

Die wohl interessantesten Veränderungen des Kunstbetriebs fanden in letzter Zeit in Museumsshops und an anderen ›Points of Sale‹ statt. Dort gibt es nämlich in großer, rasch wachsender Zahl Objekte, deren Status mit herkömmlichen Kategorien nur bedingt zu begreifen ist. Im Shop des New Museum in New York werden sie als »Home Art Objects« bezeichnet – und das ist vielleicht gar kein so schlechter Begriff, zumal er, zumindest im Deutschen, die Assoziation zulässt, dass es neben Haustieren nun auch Hauskunst geben könnte. Kunst zum Liebhaben und zum Knuddeln? Kunst für den Alltag?

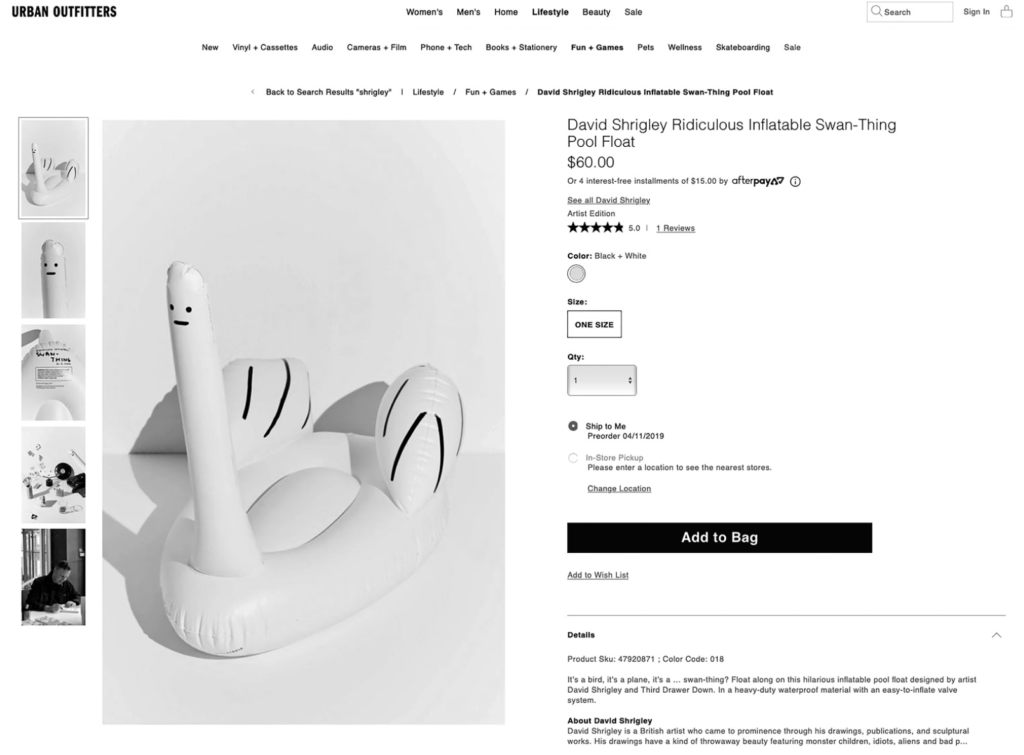

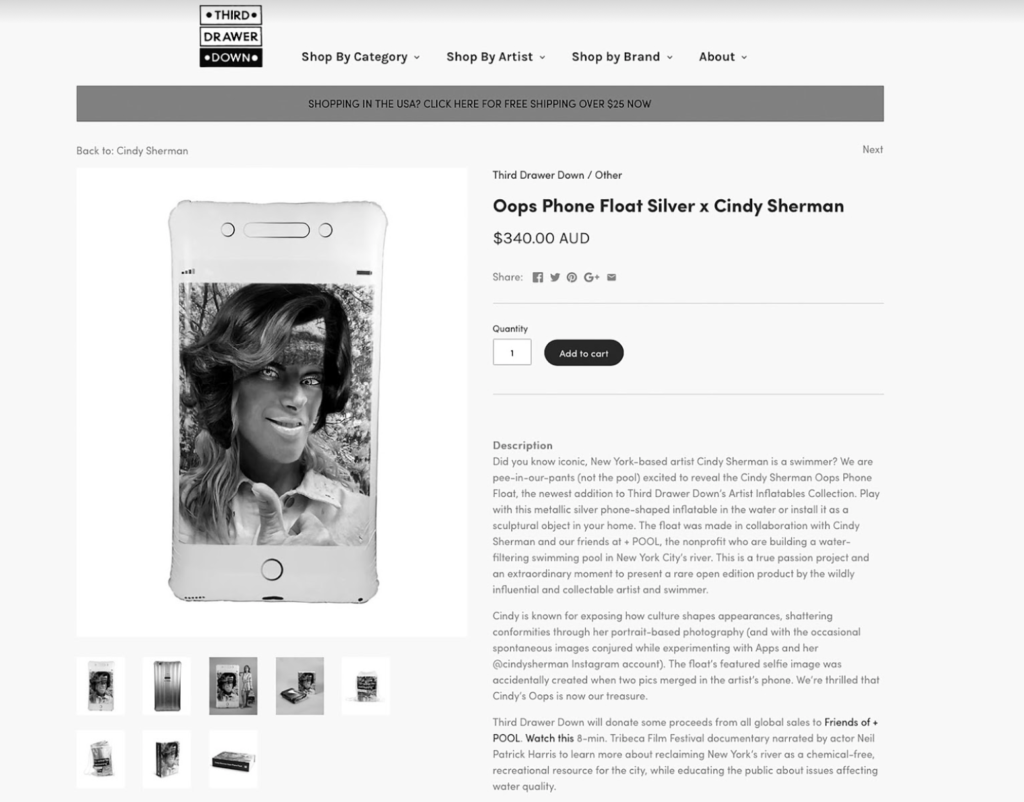

Zuerst eine kleine Auflistung, damit klar wird, wovon hier die Rede ist: ein Teelöffel-Set von Ai Weiwei (mit Stinkefinger-Motiven), eine Luftmatratze von Cindy Sherman, ein Duftbäumchen der Guerrilla Girls, T-Shirts von Takashi Murakami, Teller von Rosemarie Trockel, Schals von Maurizio Cattelan, Skateboard-Sets von Jean-Michel Basquiat, Liegestühle von Damien Hirst, ein Kulturbeutel von Marilyn Minter, Zugluftstopper von David Shrigley.

In fast allen Fällen geht es also um Gebrauchsgegenstände, und meist unterscheiden sie sich von handelsüblichen Produktvarianten, abgesehen natürlich vom meist (deutlich) höheren Preis, nur darin, dass auf sie (oft längst bekannte) Motive der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler appliziert wurden. Aber nicht nur von ihnen gibt es »Home Art Objects«, sondern auch Ausstellungen werden zunehmend von eigens dafür entworfenen Produktlinien begleitet: Für die Andy-Warhol-Retrospektive, die im Herbst 2018 im Whitney Museum of American Art begann, wurde eine Kooperation mit der Firma Lignet Blanche angestoßen, die ein Geschirrset entwickelt hat.

Der Museumsshop des New Yorker Metropolitan Museums hat sogar mit Versace zusammengearbeitet und, ebenfalls 2018, für die Ausstellung »Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination« eine eigene Modekollektion mit Tüchern, Jacken und Accessoires entworfen.

So unterschiedlich die »Home Art Objects« selbst und so verschieden auch die künstlerischen Programme derer sein mögen, in deren Namen sie produziert und verkauft werden, so einheitlich stammen sie von aktuell besonders populären Repräsentanten der Kunstwelt. Man kann das sogar noch genauer fassen und geradezu eine Korrelation herstellen zwischen der Beliebtheit einer Künstlerin oder eines Künstlers in den Sozialen Medien, insbesondere bei Instagram, und einem entsprechenden Angebot von »Home Art Objects«. Takashi Murakami hatte Anfang 2019 schon mehr als eine Million »Instagram«-Follower, Ai Weiwei immerhin fast eine halbe Million – und selbst dem nicht einmal verifizierten Account des bereits 1988 gestorbenen Basquiat folgen rund 300.000 Leute.

Absoluter Spitzenreiter auf dem Feld der Kunst dürfte, mit mehr als fünf Millionen Followern, Banksy sein. (Der größere Teil davon kam jedoch erst dazu, nachdem bei einer Auktion in London im Herbst 2018 Banksys Bild »Love is in the Bin« unmittelbar nach seiner Versteigerung durch einen eingebauten Shredder in Streifen geschnitten worden war und der Künstler sich dazu wenige Tage später via Instagram bekannt hatte.) Daher braucht auch nicht zu wundern, dass Produkte mit Banksy-Motiven schon etwas länger in zahllosen Varianten auf den Markt gebracht werden, von denen die wenigsten vom Künstler initiiert oder auch nur autorisiert sein dürften: Tassen, Handtücher, Stofftaschen, Handyhüllen, Untersetzer, Mouse-Pads und vieles mehr. Es sind Fan-Artikel, die von den meisten, die sie kaufen oder geschenkt bekommen, sogar ernsthaft benutzt werden dürften.

Durch die Sozialen Medien haben es nun aber auch etliche andere Künstlerinnen und Künstler geschafft, zusätzlich zu ihren hochkulturell sozialisierten Bewunderern, ja zusätzlich zu Sammlern, Kuratoren und einer kunstinteressierten Öffentlichkeit regelrechte Fans zu bekommen. Für die bildende Kunst sind Fans tatsächlich etwas Neues, war sie doch immer ziemlich elitär: Ihre originalen Werke konnten sich nur wenige leisten, zudem galt sie spätestens ab der Moderne als schwierig, oft gar als rätselhaft verschlüsselt, sodass man ihr im Museum mit ehrfurchtsvollem Schweigen begegnete. Vermeintlich erschloss sie sich nur, wenn man strenge Verhaltensregeln einhielt, also nichts berührte und dafür umso länger schaute.

Wie anstrengend und unbefriedigend das jedoch selbst für ein kunstbeflissenes Publikum war, verdeutlichte Walter Grasskamp in seinem 1997 erstmals publizierten Aufsatz »Unberührbar und unverkäuflich. Der Museumsshop als Notausgang«. Darin stellt er die These auf, ein Museumsshop sei »eine therapeutische Einrichtung«, entschädige er doch »für die Erfahrung des Unberührbaren, annulliert die des Unverkäuflichen und erlaubt es, mehr mitzunehmen als eine rein geistige Erfahrung«. Da die meisten Produkte in frühen Museumsshops allerdings aus kitschig-schlampigen Applikationen von Highlights der Sammlung auf Streichholzschachteln, Schreibblocks und Taschenkalendern bestanden, bestätigten sie zugleich alle Ressentiments gegen Konsum und Kommerz und erlaubten es den wahren Bildungsbürgern, sich umso leichter über die Profanität des Shoppens zu erheben und dafür die eigene, rein geistige Beschäftigung mit Kunst nochmals stolz zu betonen.

Für Fans jedoch ist das zu wenig, für sie muss ein Museumsshop mehr bieten als Trostpflaster und Kauferlebnisse mit schalem Nachgeschmack. Sie wollen das, was sie in einer Ausstellung schön finden oder was sie an einer Künstlerin oder einem Künstler lieben, auch in einer Form angeboten bekommen, die ein Identifikationserlebnis eigens begünstigt. Das, was sie mitnehmen, müssen sie mit Lust anfassen, möglichst mit mehreren Sinnen spüren – bestenfalls wie ein Haustier emotional erleben können. Jede Fankultur ist wesentlich auch eine Dingkultur. Ein Künstler wie Felix Gonzalez-Torres hat das früh verstanden, als er schon in den 1990er Jahren in seinen Ausstellungen Haufen aus Bonbons platzierte und zu Giveaways deklarierte. Die Bonbons wurden zu Reliquien und rückten die Besucher allein damit bereits in die Nähe von Fans. Dass jeder dasselbe mitnehmen konnte und dass dafür nichts zu zahlen war, verhinderte jedoch die Ausprägung intensiver und spezifischer Fan-Beziehungen zum Künstler, denn Fans wollen ausdrücklich Opfer bringen, um dann auch gegenüber anderen Fans besser dazustehen. Aber immerhin erscheinen jene Bonbons als frühe konzeptuelle Vorläufer der heutigen »Home Art Objects«.

Im Zuge der Digitalisierung vieler Lebensbereiche dürfte die Fankultur sogar noch dingseliger geworden sein. Denn da es üblich geworden ist, in den Sozialen Medien möglichst oft mitzuteilen, was man mag und wen man gut, cool, inspirierend findet, sind »Home Art Objects« ideale, meist fotogene Bekenntnisobjekte. Stolz kann man zeigen, was man ergattert hat, kann ein Zeugnis des eigenen Geschmacks, der eigenen Kennerschaft, nicht zuletzt der eigenen kommerziellen Potenz ablegen. Ein Stofftier von Murakami oder ein aufblasbarer Gummischwan von Shrigley sind auch sicher schon von vornherein darauf angelegt, sich als ›instagramable‹ zu erweisen. Unter den entsprechenden Hashtags tauchen sie auf vielen Accounts wieder auf.

»Home Art Objects« sind also mehr als bloße Merchandising-Produkte, wie es sie immer schon in Museumsshops zu kaufen gab. Letztere dienten zur Erinnerung an den jeweiligen Besuch oder auch als Verlegenheitsmitbringsel, aber mit ihnen ließ sich gerade kein Bekenntnis zu einem Künstler, einem Kunstwerk, einer Gattung oder einem Ort verknüpfen. Doch nachdem einige Museumsshops vor einigen Jahren dazu übergegangen waren, neben den als defizitär empfundenen Souvenirartikeln zunehmend auch höherwertige Designprodukte – Lampen, Geschirr, Kleinmöbel – anzubieten, lag es schon nahe, im weiteren auch Objekte zu entwickeln, die umso eher als etwas Besonderes, gar Einzigartiges erscheinen, weil sie mit dem Namen einer Künstlerin oder eines Künstlers verbunden sind.

Doch sind »Home Art Objects« dann nicht dasselbe wie Multiples, wie es sie spätestens seit den 1960er Jahren gibt? Sind sie nicht genauso Ausdruck eines demokratischen, anti-elitären Geistes, weil sie es auch nicht so reichen Menschen ermöglichen, Kunst zu erwerben? Allerdings wollte die Fluxus-Bewegung, die die Multiples gleichsam erfand, damit vor allem auch erreichen, dass die Kunst insgesamt nicht länger als etwas Erhabenes, Auratisches, Wertvolles bewundert wird. Sie sollte nicht mehr von genialen Ausnahmemenschen als etwas ganz Besonderes geschaffen werden, sondern »unbegrenzt verfügbar«, bestenfalls »am Fließband hergestellt« sein, wie es George Maciunas, Leitfigur von Fluxus, proklamierte. Wie konzeptuell das jedoch gedacht war – und wie sehr die Multiples daher entgegen der mit ihnen verbundenen Intention doch nur im engen Bereich der Kunst zur Geltung kommen konnten –, zeigt sich etwa daran, dass man mit gezielt schlecht haltbaren Materialien experimentierte: Infolge ihres schnellen Verfalls sollte der materielle Wert von Multiples komplett zunichtegemacht werden.

Waren Multiples als Profanisierungsinstrumente nicht zuletzt auch gegen den Kunstmarkt und dessen gewinnbringenden Kult um Originale gerichtet, so sind die heutigen »Home Art Objects« im Gegenteil produziert, um den Markt zu erweitern. Sie sollen ihn pushen und Potenziale ausschöpfen, die berühmte Player des Kunstbetriebs sich erworben haben. Diese werden dabei jedoch wie Marken verstanden. Wie ein Edellabel wie Porsche denjenigen, die sich kein teures Auto leisten können, immerhin eine Sonnenbrille oder einen Kugelschreiber anbietet, so soll es also auch Koons oder Basquiat nicht mehr nur für Superreiche geben. Wer immer eine Kunst-Marke aufregend findet, wer immer sich als Fan davon versteht (und es ist leichter, Fan einer Marke als Fan eines Künstlers zu sein), kann und soll nun Teil der jeweiligen Markenwelt werden.

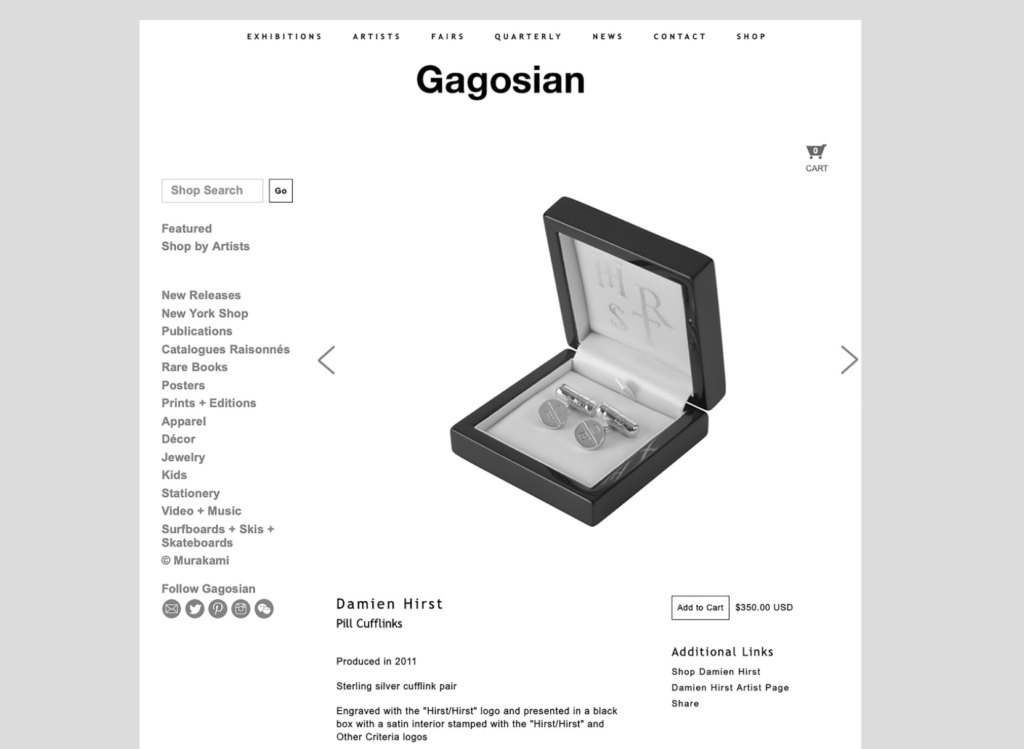

Derselben Markenlogik folgen mittlerweile sogar schon einige große Galerien. Ebenfalls seit 2018 bietet etwa Gagosian von Künstlern wie Damien Hirst nicht mehr nur Originale zu sechs- und siebenstelligen Summen an, sondern ebenso »Unique Multiples«, »Limited Editions« sowie »Unlimited Editions« zu zwei-, drei-, vier- oder fünfstelligen Preisen. Wer will, kann sogar schon für einen Dollar einen Button erwerben – und hat dann ein Produkt vom Superlabel »Hirst« beim Superlabel »Gagosian« gekauft. Besser ließen sich die Kunst-Marken nicht ausdehnen, wobei die Breite des Sortiments auch keineswegs zu einer Entwertung führt. Vielmehr steigert sich dadurch sogar die Attraktivität und Potenz der jeweiligen Marke(n): Leute, die ein preiswertes Produkt kaufen, wissen, dass sie ganz unten auf einer Rangleiter stehen, weshalb zumindest einige von ihnen den Ehrgeiz entwickeln, aufzusteigen und bei nächster Gelegenheit etwas Teureres zu erwerben. Diejenigen, die dies schon haben, können es genießen, sich den anderen überlegen zu fühlen; ferner dürfen sie sich mit prominenten Sammlern vergleichen und erahnen, wie es in der Welt der Superreichen zugeht. Dass jeder sich mit jedem vergleichen kann, steigert die soziale Dimension der Marke(n) und stabilisiert ihren Wert.

Da es damit über die künstlerische Qualität hinaus einen Anreiz gibt, »Home Art Objects« zu erwerben, sind in den nächsten Jahren weitreichende Konsequenzen für den Kunstmarkt zu erwarten. Wer bisher Kunst besitzen wollte, aber nicht viel Geld zur Verfügung hatte, wurde am lokalen Kunstmarkt fündig und half mit seinen paar hundert, bestenfalls tausend oder zweitausend Euro wenig bekannten Künstlerinnen und Künstlern, doch noch halbwegs von ihren Werken leben zu können. Künftig hingegen dürfte es für viele attraktiver sein, mit demselben Geld Objekte von richtig berühmten Künstlerinnen und Künstlern zu erwerben und damit selbst ein klein wenig zum ›global player‹ zu werden. Mehr denn je gilt dann auch für den Kunstmarkt die Formel ›the winner takes it all‹, und ›Siegerkunst‹ bedeutet nicht mehr nur eine Kunst für die Reichen und Erfolgreichen, sondern meint eine zum Label avancierte Kunst, die alles andere aus dem Feld schlägt, was den Sprung zur Markenbildung nicht geschafft hat. Dieselbe Marktkonzentration, die andere Branchen mit hartem Wettbewerb längst hinter sich haben, greift dann auch auf die Kunst über.

Je mehr Kunstwerke zu Markenprodukten werden, desto leichter ist es aber auch, Menschen zu erreichen, die »Home Art Objects« nicht kaufen, weil es sich dabei um Kunst handelt, sondern die generell markenaffin sind. Unter den Followern von Künstler-Accounts bei Instagram dürfte das schon jetzt eine stattliche Mehrheit sein. Entsprechend gibt es viele der Objekte und Editionen auch nicht nur in Museumsshops, sondern ebenso in Concept Stores, bei Marken wie Urban Outfitters und online bei Plattformen wie Yoox. Hier tauchen sie ganz selbstverständlich zwischen Mode und Design auf – als Ausrüstung für lifestylebetonte Konsumbürger, ja selbst schon für Teenage-Consumer.

Eine wichtige Rolle spielen auch Unternehmen wie Third Drawer Down, Lignet Blanche, The Skaterroom oder 4510/SIX, die »Home Art Objects« entwickeln. Oft nämlich kommt die Initiative dazu – auch das ein Unterschied zu Multiples – nicht von den Künstlerinnen und Künstlern selbst; vielmehr treten die Unternehmen an sie mit konkreten Produktideen heran, woraus sich manchmal eine engere Zusammenarbeit ergibt, während in anderen Fällen von Künstlerseite – oder auch von Nachlassverwaltern – einfach nur eine Genehmigung erfolgt, ein Motiv zu verwenden. Generell lassen sich die Produzenten der »Home Art Objects« jedoch in Analogie zu Kuratoren sehen: Wie letztere das semantische Potenzial von Kunstwerken eigens in Szene setzen und diese damit – meist im Rahmen von Großausstellungen – an aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse anschließen, helfen die Objektentwickler den Künstlerinnen und Künstlern dabei, ihre Themen in populärere und alltagstaugliche Formen – in Hauskunst – zu übersetzen. Passend für die gesamte Branche ist daher ein Slogan, mit dem für die Produktlinie »Hi Art!« geworben wird: »This iron-on patch helps you blur the line between high art and low art.«

Pingback: Home Art Objects