Über ein Social-Media-Format

[aus: Pop. Kultur und Kritik, Herbst 2018, Heft 13, S. 22-29]

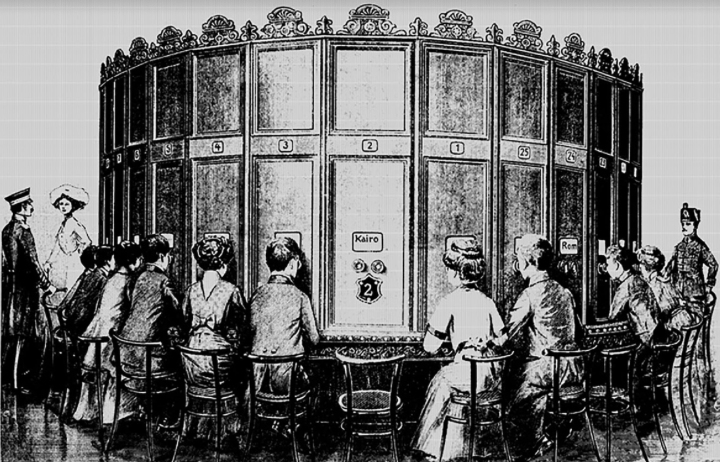

In »Berliner Kindheit um neunzehnhundert«, in den 1930er Jahren geschrieben und posthum 1950 veröffentlicht, beschreibt Walter Benjamin ein besonderes Klingeln. Es schlug immer an, wenn im Kaiserpanorama ein Bild gewechselt wurde. Jedes Mal versetzte es ihn in eine »wehmutsvolle Abschiedsstimmung« und brachte ihn zu der Überzeugung, »daß es unmöglich sei, die Herrlichkeiten in dieser einen Sitzung auszuschöpfen.« Das Klingeln erinnerte Benjamin offenbar jedes Mal an das bevorstehende Verschwinden des bereits gesehenen Bildes – nicht aber an das Auftauchen des neuen Bildes. Da im Kaiserpanorama – einer zylindrischen Holzvertäfelung, hinter der sich ein Umlauf befand, der ungefähr eine halbe Stunde lang automatisch Bilder transportierte, die sich bis zu 25 Personen gleichzeitig durch ein Guckloch anschauen konnten – ganze Serien zu einem bestimmten Thema gezeigt wurden, liegt eigentlich die Vermutung nahe, das Klingeln erzeuge Neugier, nicht Wehmut. Oder ist das nur aus heutiger Sicht so?

August Fuhrmann-Kaiserpanorama, 1880

Wer sich in den Sozialen Netzwerken sog. Storys ansieht (statt 25 Personen können sie Millionen gleichzeitig betrachten), wird gewiss nicht schwermütig, wenn die Bilder oder Videos in maximal 15-sekündigen Abständen wieder verschwinden. Im Gegenteil: Man wird durch das automatische Ablaufen verschiedener Aufnahmen in eine permanente Erwartungshaltung versetzt. Was kommt als nächstes? Ist das, was bevorsteht, besser als das bisher Gesehene? Die Neugier ist derart groß, dass man, wenn nicht innerhalb weniger Millisekunden etwas Spannendes oder Krasses passiert, den Bildschirm berührt und damit den nächsten Inhalt lädt. Langweilig? Weiter. Langsam? Weiter. Schon auf einem anderen Profil gesehen? Weiter.

Mittlerweile bieten neben Snapchat (seit 2013) auch Instagram (seit 2016) und Facebook (seit 2017) eine Story-Funktion an. Eine Story besteht aus aneinandergereihten Bildern und/oder kurzen Videosequenzen in unterschiedlich großem Umfang, die sich nach 24 Stunden von selbst löschen. Wurden in den Kaiserpanoramen hauptsächlich exotisch-ferne Reiseziele und Landschaften gezeigt, teilen Nutzer*innen in den Storys meistens ihren Alltag oder weisen – wenn sie Blogger*innen oder Influencer*innen sind – auf andere Instagram-Accounts oder Seiten im Netz hin, auf denen dann ihre Texte oder die präsentierten Produkte zu finden sind. Bestenfalls kommt alles zusammen: Sehr bekannte Instagram-Influencerinnen wie Courtney Trop (@alwaysjudging) oder die Zwillinge Reese und Molly Blutstein (@double3xposure und @accidentalinfluencer) produzieren täglich bis zu 50 kurze Videos oder Bilder, versehen mit Hinweisen zu Modemarken, Hotels oder anderen Influencer*innen. Woraus besteht eine Story? Ein Bild, auf dem möglichst viel (Schuhe, Ringe, Hemd und Hose) beworben werden soll – um das alles gleichermaßen gut sichtbar zu präsentieren, muss man sich allerdings ziemlich verrenken –, wird selbstironisch mit »It’s called yoga« beschriftet. Dann folgen Filmaufnahmen von einem Shooting, ein abfotografierter Computer (auf dem die beim Shooting entstandenen Bilder geöffnet sind), ein Screenshot zu einem Artikel bei »Vogue« (»Swipe up to read!«), Videos beim Aussuchen von Ohrringen, ein Foto mit den gekauften Ohrringen, ein Video bei der Geburtstagsfeier einer anderen bekannten Influencerin (@madelynnfurlong), ein Foto vom Abendessen usw.

Während Benjamin die durch den Bildwechsel entstandene Pause scheute, wirkt die gleiche zwischen zwei Story-Einheiten verheißungsvoll. Wie das Schellen eines Weckers den Schlaf beendet, weckte auch das Klingeln bei einer Kaiserpanorama-Abfolge die Betrachter*innen aus einem bestimmten Zustand – aus jenem Zustand der Versenkung in ein Bild, durch die sie für eine gewisse Zeit von der Teilnahme an dem, was sie tatsächlich umgab (etwa andere Besucher*innen, die ebenfalls in Gucklöcher schauen, den Raum betreten oder verlassen) befreit wurden. Ein Zustand, oder besser: eine Erfahrung, die Lambert Wiesing in seiner phänomenologischen Abhandlung »Das Mich der Wahrnehmung« (2009) als »Partizipationspause« bezeichnet hat.

Eine Partizipationspause ist, so Wiesing, ein »Ausnahmezustand der Wahrnehmung«. Bei der Bildbetrachtung ist man von der »leibliche[n] Teilnahme am wahrgenommenen Geschehen« befreit. Man muss z.B. nicht handeln, wenn auf dem Bild ein Unfall dargestellt ist. Man muss auch nicht anderweitig auf das Bild reagieren, es sei denn, man gibt gerade eine Führung oder ist Kunstkritiker*in. Die Bildwahrnehmung ist insofern hoch zu schätzen, als sie von der Partizipation am sonstigen Geschehen für einen mehr oder weniger langen Moment entlastet, die Betrachter*innen von der »anstrengenden Daueranwesenheit der wahrgenommenen Welt« befreit. Die Versenkung in ein stillstehendes, ruhiges Bild trägt zur Entspannung bei. Diese These bestätigt sich bei Benjamin, wenn er das Kaiserpanorama mit dem späteren Film vergleicht. Im Kino ertönte Musik, was nach Benjamins Beobachtung im Gegensatz zum entspannenden Betrachten des Kaiserpanoramas »erschlaffend« war, weil die Musik den Betrachter auch physisch involvierte und wegen der Beanspruchung mehrerer Sinne immersiv wirkte.

Nun könnte man anhand dieser Überlegungen die Frage stellen, ob die vielerorts diagnostizierte ›Bilderflut‹ gar nicht so bedrohlich und überwältigend ist, wie Kulturpessimisten gemeinhin vermuten. Befindet man sich vielleicht sogar in permanenter Partizipationspause und gleitet vollends entspannt durch den von Bildern dominierten digitalen Alltag? Sind all die Selfies, Meme, Gifs, Snaps oder Emojis gar die pure Entspannung? Die Skepsis gegenüber einer solchen Hypothese ist berechtigt. Die Bilder und Videos im Netz sind nämlich manchmal kaum mehr als solche zu bezeichnen. Vor allem aber besitzen sie einen anderen Status. Das wird selten so deutlich wie bei den Storys.

Ein besonderes Merkmal der Bildbetrachtung ist, so Wiesing, dass man »im Gegensatz zur Wahrnehmung einer Sache […] für die im Bild sichtbare Welt prinzipiell unsichtbar« bleibt. Nur ein Bild kann man »vollkommen distanziert und gänzlich schamlos« ansehen, umgekehrt aber nicht von ihm gesehen werden. Für die Bilder einer Story gilt das zumindest nicht ohne Einschränkungen. Denn mit jedem Blick bzw. Klick (besser: Touch) hinterlassen die Betrachter*innen unweigerlich Spuren auf dem Bild, die zumindest von den Macher*innen gesehen werden können. Wer eine Story veröffentlicht, dem werden für jedes einzelne Bild oder Video all jene in einer Liste angezeigt, die es abgespielt haben. Betrachter*innen werden in diesem Moment also von Bildproduzent*innen – die selbst oder deren Alltagswelt oft zugleich Bildobjekt sind – angesehen. Weil sie um ihre Sichtbarkeit wissen, können sie die Storys nicht distanziert, schon gar nicht schamlos ansehen. Die Betrachtung einer Story ermöglicht keine Partizipationspause, weil sie erstens nicht von einer Partizipation befreit und zweitens eine soziale Interaktion darstellt.

Wiesing identifiziert noch eine weitere Folge der Bildbetrachtung: die Befreiung von der Zumutung einer individuellen Verortung. Während man einen realen physischen Gegenstand von verschiedenen Seiten betrachten kann, gewährt das Bild nur eine einzige Perspektive, die alle gleichermaßen sehen – egal wo sie stehen. »Das Bild weist seinem Betrachter einen Standort der Ansicht zu – und zwar: jedem denselben«, heißt es bei Wiesing. Hinzu kommt die Entlastung von der Partizipation an der Zeitlichkeit des Bildes: »Alles, was wahrgenommen wird, ist […] ein alterndes Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt – nur das Bildobjekt nicht!« Das bedeutet für Betrachter*innen, dass sie sich das gleiche Bild immer wieder ansehen können, ohne dass es sich verändert.

Bei der Betrachtung einer Story liegt wiederum eine ganz andere Situation vor: Allein schon ihre Vergänglichkeit hat zur Folge, dass man sie nicht zu jeder Zeit sehen kann, wenngleich sich zumindest einzelne Teile der Story in dieser Zeit nicht verändern – die Story tut dies allerdings schon, etwa wenn sie erweitert wird oder einzelne Teile verschwinden. Sie hat keinen definierten Anfang oder Ende, bleibt immer unabgeschlossen. Durch die Personalisierung der Sozialen Netzwerke kann man einzelne Bildinhalte zwar nicht physikalisch aus verschiedenen Perspektiven betrachten, wohl aber das, was Kontext und Situation ausmacht. Während dem einen eine bestimmte Story am Nachmittag beim Warten auf den Bus unmittelbar nach einer Story mit Meldungen angezeigt wird, trifft dieselbe bei einem anderen am späten Abend kurz vor dem Einschlafen ein, nachdem gerade ein YouTube-Video auf demselben Gerät angesehen wurde.

So wird immer deutlicher, dass bei den Storys von reiner Betrachtung eigentlich keine Rede sein kann. Man erlebt gerade keine Partizipationspause, sondern ist Teilnehmer*in an den alltäglichen Situationen anderer. Das bedeutet auch, dass man bei den Inhalten der Bildgeschichten auf Instagram, Facebook oder Snapchat kaum noch von ›Bildern‹ sprechen kann. Zumindest nicht von solchen, die unbeweglich an der Wand eines Museums oder hinter dem Stereoskop in einem Kaiserpanorama hängen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass einen die Aufnahmen vermeintlich unmittelbarer alltäglicher Szenen der Bildproduzent*innen direkt in den eigenen völlig verschiedenen Alltags- und Lebenssituationen antreffen. Anders als die Galerie, in der ein Bild hängt, oder das Kino, in dem ein Film gespielt wird, und die man zur Betrachtung jeweils eigens aufsuchen muss, was eine Partizipationspause vielleicht sogar erst ermöglicht, ist das Smartphone mobil. Die Bilder der Sozialen Netzwerke kommen zu ihren Betrachter*innen, wo auch immer sich diese gerade befinden: bei der Arbeit, im Bett, am Strand oder im Bad.

Auch formale und ästhetische Konventionen, die Bilder und Videos bisher ausgebildet und bedient haben, werden von den Storys zumeist ignoriert. Während Filme meist im Querformat aufgenommen und gezeigt werden, nimmt man sie, der Handhabung folgend, mit dem Smartphone im Hochformat auf. Und da es sich stets als unpraktisch erweist, das Handy während einer Story zu drehen, wird das bereits bei der Veröffentlichung weitgehend vermieden. Oft werden konventionelle Bildformate innerhalb einer Story auch dadurch aufgebrochen, dass ein Foto etwas kleiner ins Bild gesetzt und dann mit verschiedenen digital animierten Stickern über den Bildrand hinaus versehen wird. Das Rechteck ist die Kulturform für Bilder schlechthin, darum wird durch seine Auflösung auch die Wirkung einer natürlichen Lebendigkeit erzeugt. Mit Stickern, Emojis oder Text wird die jeweilige Aufnahme zudem inhaltlich kommentiert, sie verleihen ihr Ironie oder markieren sie mit einem Augenzwinkern, wodurch sie spontan und situativ wirkt.

Anders als die fest im Profil installierten und später in den Feeds angezeigten Bilder und Videosequenzen lassen sich jene für die Story direkt in der App beschriften, bemalen oder mit Stickern versehen – man benötigt keine eigene Software dazu. Diese Annäherung oder Gleichzeitigkeit von grafischen und fotografischen Elementen hat eine Ästhetik hervorgebracht, die aus Poesie- oder Notizbüchern bekannt ist. Storys wirken dadurch fast immer gebastelt und – anders als die mittlerweile sehr perfekten Instagram-Bilder – nicht professionell. Insofern erzeugt Instagram mit den zwei verschiedenen Möglichkeiten der Publikation eine gewisse Dialektik zwischen solchen Bildern, die (gemeinhin und durch Medienberichte befeuert) als inszeniert oder mindestens geschönt gelten, und den Storys, die in ihrem Gebasteltsein einerseits einen authentischen Eindruck vermitteln und andererseits habituell an die analoge Welt erinnern.

In der tatsächlichen, analogen Welt wirkt beim Betrachten einer Story oft eine Ironie des Schicksals: Den Impuls, zuerst die jeweilige App, dann die erste Story zu öffnen, bekommt man meistens dann, wenn man gerade pausiert. Die Partizipationspause dauert nur einen Moment an oder bleibt eine bloße Erwartung: Man sitzt gerade in einem überfüllten Bus und wendet den Blick von der Umwelt und all ihren Zumutungen auf die digitale Welt. Doch dann wird man auf eine Art hineingezogen, die zu noch mehr Interaktion und Partizipation anregt, als es die Mitfahrenden im Bus vermögen. Endet eine Story, wird sofort die nächste abgespielt. Sich die vielen Storys anzusehen, manche nur halb, andere beschleunigt (auf einige wirft man nur einen kurzen ersten Blick), ist sogar dem Fahren im überfüllten Bus oder dem Gang durch eine belebte Straße sehr ähnlich. Hier wie dort, analog wie digital, kann man dann zum Boden sehen und sich den Blicken und Zumutungen der Welt – so gut es geht – entziehen. Oder man flaniert, verfolgt einzelne Menschen und Dinge eingehend, oder fotografiert sogar: indem man einen Screenshot macht.

Annekathrin Kohout ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar der Universität Siegen.