Der Zozosuit

„Wenn ihr mich fragt: Ich will meinen Stil nicht erkennen, um lebenslänglich der gleiche zu sein“, hat Wolfgang Joop (der neuerdings einen Oberlippenbart trägt) einmal geschrieben. „Ich möchte immer so aussehen wie der, der mir gerade gefällt. Aber doch nicht so, wie ich vom lieben Gott oder der bösen Mutter Natur zurechtgeschubst wurde. Soll ich mich dauernd mit diesem Kompromiss abfinden? Ich denke gar nicht daran.“ Ja, Mode ist etwas sehr Selbstbestimmtes und Emanzipatives. Jeden Tag können wir aufs Neue entscheiden, wie wir auftreten, können uns auffällig kleiden und damit in den Vordergrund rücken oder schlicht und dezent anziehen und damit im Hintergrund bleiben. Wir können uns streng geben oder freundlich, förmlich oder lässig. Wir können uns einem sozialen Gefüge – Milieus und Szenen – zuordnen oder uns von ihnen abgrenzen. Und man kann, das betont Joop ganz besonders, auch die Macht über den eigenen Körper gewinnen, sich größer oder kleiner, schlanker oder voluminöser erscheinen lassen. Das oft formulierte Ziel, Mode zu demokratisieren, wobei ‚demokratisieren‘ eigentlich in Anführungszeichen gesetzt werden müsste, da sie in vielen bestimmenden Bereichen ein Luxusprodukt geblieben ist; Mode also möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen bedeutete und bedeutet, ihnen ein wichtiges Ausdrucks- und Kommunikationsmedium zur Verfügung zu stellen.

Die „Demokratisierung“ der Mode war zum Beispiel eine Motivation für die Einführung von Konfektionsgrößen. Es sollten nicht mehr nur die Menschen passende Kleidung tragen können, die sich Schneider oder Zeit zum Schneidern leisten konnten oder die zufällig einer Durchschnittsgröße entsprachen – also den Maßen der Modelle, für die überwiegend (bessere, teurere) Kleidung entworfen wurde. Vielmehr sollte vergleichbar vielen Menschen mit unterschiedlichen Körpern ein Zugang zu mehr Selbstbestimmung durch Mode und Design ermöglicht werden. Zugleich wurden Konfektionsgrößen auch aus ökonomischer Perspektive angestrebt, mit ihnen konnten deutlich individuellere Maße noch zu erschwinglichen Preisen vertrieben werden. Es wäre schlichtweg nicht möglich gewesen, und ist es heute noch immer nicht vollständig, maßgeschneiderte Kleidung für alle günstig anzubieten.

Genau das aber ist das Ziel von einem neuen Stück Stoff, der sich „Zozosuit“ nennt. Er ist unheimlich dünn und leicht, umschmeichelt den Körper wie eine zweite Haut und liegt ebenso eng an. Er ist schwarz, dem Namen nach eine Art Jumpsuit und übersät mit vielen weißen Pünktchen. Aber der Zozsuit ist kein gewöhnlicher Overall: Man trägt ihn weder als eng geschnittene, elegante Abendrobe, noch als locker sitzenden, entspannten Freizeitlook. Man muss ihn auch nicht mit Taschen, Ohrringen, Gürteln oder sonstigen Accessoires kombinieren. Vielleicht kann man es sich nun schon denken: Der Zozosuit ist kein Kleidungsstück – sondern ein Messgerät. Er ist eine echte Innovation, weil er maßgeschneiderte Mode für alle Körperformen ermöglichen soll – auch finanziell.

Zozo gehört zum japanischen Unternehmen Start Today, wurde von dem Milliardär und Kunstsammler Yusaku Maezawa 1998 gegründet und hat für Japan eine ähnliche Bedeutung und Reichweite wie Zalando hierzulande. Seit August 2018 ist die Website auch in Deutsch verfügbar und ein Versand nach Deutschland ohne weitere Umstände möglich. Natürlich habe ich mir sofort den kostenlosen Zozosuit bestellt: dafür muss man lediglich Gewicht und Körpergröße eingeben, auf dieser Grundlage wird die Größe des Suits berechnet. Innerhalb weniger Tage ist er bei mir eingetroffen.

Wohl der Flexibilität wegen handelt es sich gar nicht um einen Suit, sondern um einen Zweiteiler (optisch ergibt es dann aber einen Overall). Er lässt sich ganz leicht und schnell überziehen, hat kaum Gewicht, kaum Volumen und ist regelrecht „zart“, sodass es auch nicht als Hindernis oder Aufwand wahrgenommen wird, die Messung vorzunehmen (anstatt einfach Größe M im Online-Shop zu bestellen, ist ja auch sehr bequem).

Ein kleiner Aufsteller für das Smartphone wurde mitgeliefert, nun muss nur noch die dazugehörige App geöffnet, die dort angezeigte Messung gestartet und das Handy im Aufsteller platziert werden. Automatisch beginnt die App mit Anweisungen, wie man sich hinzustellen hat, damit eine unfallfreie Messung möglich wird, dann dreht man sich ein paar Mal im Uhrzeigersinn, es geht wirklich erstaunlich schnell, und schon kann man zum Bildschirm gehen und sieht den eigenen, vollständig vermessenen Körper in einem 3D-Raster. Ich weiß nun nicht nur die Maße meiner Brust, Taille, Hüfte, sondern auch die meiner Handgelenke oder Unterschenkel.

Nun habe ich den Zozosuit einmal an und er sieht mit seinen vielen Punkten (in denen Chips eingelassen sind, die für die Messung benötigt werden) auch wirklich sehr komisch aus, zudem keinesfalls unvorteilhaft (wie bei eng anliegenden Overalls sonst üblich, wenn man keine Idealmaße besitzt), sodass ich kaum umhin komme, noch schnell ein Bild für Instagram zu machen. Und ich vermutete schon, dass ich damit keinesfalls allein bin. Unzählige Bilder sind unter dem gleichnamigen Hashtag zu finden. Bilder von Männern und Frauen, Bilder von allen nur denkbaren Körpern. Ich erlaube mir sogar die Bemerkung, dass im Zozosuit ganz andere Körperformen gut aussehen als sonst: die kurvigen, nicht die schlanken oder androgynen. Letztere wirken sogar langweilig und nicht – wie bisher – auratisch oder existentialistisch. Man sieht an meiner Bemerkung schon, dass der Zozsuit auf einen sehr dominanten Diskurs oder Trend unserer Gegenwart reagiert: Body Positivity.

Body Positivity ist eine Bewegung, die sich für vielfältigere Körperdarstellungen in den Medien, in der Werbung oder bei Konsumprodukten einsetzt – und das freilich auch ganz besonders im Bereich Mode. Dort wurde in den letzten Jahren immer wieder das fehlende Angebot von normabweichenden Maßen beklagt, viele (besonders Design- und Luxus-) Marken hätten unter XS und über XL keine weiteren Größen im Sortiment, somit seien sehr schlanke oder füllige Menschen in ihren Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt und könnten nicht ohne weiteres der wichtigsten Funktion von Mode – dem Bedürfnis nach sozialer Einfügung oder eben Unterscheidung, Konformität oder Distinktion – nachkommen. Sie sind damit also nicht nur von der Modeindustrie, sondern auch von wichtigen gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen. Außerdem wird das negative Körperbewusstsein, das durch Konfektionsgrößen ausgelöst wird, kritisiert: Wer eine L trägt, empfinde dies als Defizit und werde in seinem Selbstwertgefühl geschwächt. Zwischen S-, M- und L-Täger*innen entstehen damit Hierarchien. Auch wird beklagt, es gebe mehr kleine Größen als große Größen, was die Realität nicht abbilde. Dahinter verbirgt sich der Glaube, dass Marken nicht auf ökonomische Belange reagieren (und deshalb eine S häufiger angeboten wird als eine XL), sondern auf ästhetische Trends, die wiederum Normen und vorgefertigte Ideale erzeugen, in die man sich dann „hineinhungern“ müsse. Auf dieses Problem wird nun, wie so oft in der Body-Positivity-Bewegung, mit einer Ausweitung und Umgewichtung von Normen und Idealen reagiert: Wie es nun Barbies in mehr als einer Größe gebe, könne doch endlich auch Jil Sander Kleidungsstücke in XL entwerfen, das dürfe dann aber nicht unter dem Schreckensbegriff „Übergröße“ beworben und verkauft werden.

Ob neue Bilder oder neue Sprechweisen über etwas etabliert werden sollen: Das Problem an dieser Position ist, dass sie der Repräsentationslogik verhaftet bleibt. Das ist zum einen gut nachvollziehbar und konsequent, denn der mediale Raum ist zwangsläufig auch ein repräsentativer. Aber Repräsentation kann nie alle einschließen, immer werden einige wenige als Stellvertreter für eine größere Gruppe an Menschen fungieren. Das ist aber das Ziel von Body Positivity- oder allgemeiner Diversity-Kampagnen: Sie fordern, dass sich im Idealfall jede*r in der medialen Öffentlichkeit gleichermaßen stark wiederfinden kann. Das ist ein Anspruch, der sich in diesem Ausmaß vielleicht ja erst durch die in den Sozialen Netzwerken entstandenen umfangreichen Möglichkeiten der Selbstdarstellung in einem öffentlichen Raum etablieren konnte. Aber so führt der lobenswerte Kampf gegen Ausschluss und Diskriminierung am Ende zu neuen Typisierungen (die man doch eigentlich vermeiden wollte) und zu immer höheren Ansprüchen von immer mehr Menschen, die sich nicht in der wie auch immer gearteten medialen Öffentlichkeit repräsentiert sehen.

Anstatt also Kleidergrößen immer weiter auszudehnen oder sie umzubenennen, ist es da nicht viel sinnvoller, mit Personalisierung auf das Dilemma zu antworten? Das jedenfalls ist der Versuch, den der Zozosuit unternimmt. Normen, Maßeinheiten und dergleichen spielen keine Rolle mehr, die Kleidergröße wird nicht verändert, sondern abgeschafft. Würde der Zozosuit etwas repräsentieren, dann alle Menschen und zugleich jeden einzelnen – dazu passt auch sein Slogan: „Be unique, Be equal“. Dass wir uns die Entwicklung leisten können, personalisierte Kleidung zu sehr humanen Preisen zu verkaufen, ist eine echte Errungenschaft!

[Video nicht mehr verfügbar]

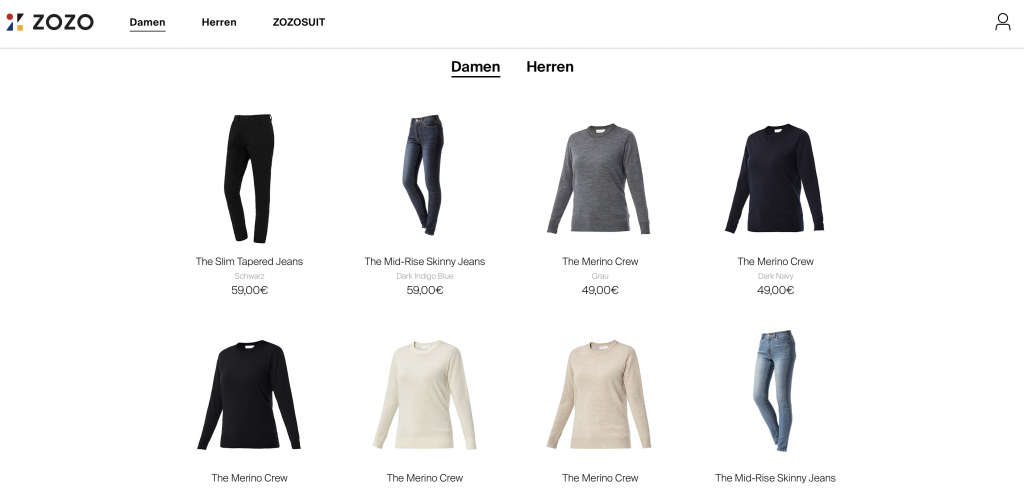

Es ist also theoretisch ein sehr korrektes Produkt. Aber leistet es auch, was es verspricht? Nachdem ich meine Maße genommen habe, kann ich auch gleich online Kleidung bestellen. Wie ich schon vermutete, stehen (zumindest in Deutschland) bisher nur Basics zur Verfügung: blaue und schwarze Jeans, weiße, graue und schwarze T-Shirts, Sweatshirts und Blusen. Ich bestelle eine Hose und ein Sweatshirt und bin sehr gespannt, was das Produkt leisten wird. Skeptisch bleibe ich aber schon, ob es neben dem theoretischen auch einen praktischen Mehrwert, einen besseren Tragekomfort gegenüber einer Jeans in einer üblichen Konfektionsgröße geben wird. Sehr viel erwarten kann man (bei meiner Größe, M, die immer ganz gut passt) vielleicht auch nicht.

Die Herstellung der Sachen dauert circa fünf Wochen, was mir sehr lang vorkommt. Ich werde ziemlich ungeduldig und bilde mir ein, dass mein Körper sich doch längst schon wieder verändert haben muss – gegenüber der sehr genauen Messung fünf Wochen zuvor. Aber als Hose und Shirt eintreffen, passen sie gut. Vom 26 Euro teuren Shirt bin ich begeistert: Es besteht zu 100% aus Baumwolle und sitzt vor allem an Schultern und Oberarmen erstaunlich gut. Die Hose überzeugt nicht. Versprochen wurde, dass Nieten, Knöpfe, Taschen, Gürtelschlaufen, Reisverschluss, ja, sogar Faltenwurf und Säume perfekt auf die individuellen Proportionen abgestimmt werden. Das ist zwar der Fall, allerdings sitzt die Hose im Bund sehr eng, demgegenüber aber im Gesäß zu locker. Wahrscheinlich ist das eine Folge der stofflichen Zusammensetzung (98% Baumwolle und 2% Elasthan), im Vergleich zu den bei mir üblicherweise sehr gut sitzenden Jeans ist der Anteil an dehnbaren Fasern recht gering. Oft gibt es neben Elasthan auch noch Elastomultiester (deren Anteil höher sein kann, weil die Fasern pflegeleichter sind).

Nun gibt es sie also, eine erschwingliche Kleidung, die auf individuelle Maße zugeschnitten ist. Endlich muss nicht mehr der Körper in die Kleidung passen, sondern die Kleidung muss zum Körper passen! Was heißt das aber für die Mode, die sich nicht zuletzt durch die Dominanz des Körpers definiert hat, in dem sie ihm, unabhängig von den Ausgangsbedingungen, die gewünschte Form und Silhouette verleihen konnte – und damit auch ein autonomes Erscheinungsbild. Mode – wie wir sie bisher verstanden haben – ergab sich per se aus einem Konflikt zwischen Kleidungsstück und Körper, eines von beiden musste immer ein wenig passend gemacht werden. Eine Jacke kann Schultern breiter und eine Person damit dominanter erscheinen lassen, wenn man sie eine Nummer größer kauft; umgekehrt benötigt das Oversize-Modell eine bestimmte Haltung, vielleicht sogar Statur, um noch modisch und stark und nicht nachlässig und beschützenswert zu wirken. Diese Spielräume und Möglichkeiten sind bei personalisierter Kleidung nicht gegeben. Damit geht natürlich auch ein Werkzeug der Selbstbestimmung und -Gestaltung verloren. Oder es verlagert sich: Wenn man weiterhin, wie Joop, gerne immerzu jemand anderes sein möchte, muss dann nicht mehr die Kleidung gewechselt, sondern der Körper geformt werden.

Kleidergrößen, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg überall etablierten, haben die Dynamiken der Mode, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht und enorm beschleunigt: ihre immer schneller werdenden Trends, ihre Macht, Szenen und Subkulturen zu definieren. Wenn sie tatsächlich an ihr Ende kommen sollten, wird es interessant sein, zu sehen, wie die Mode darauf zu reagieren vermag.