Populäre Kultur – eine Neubestimmung

[aus: »Pop. Kultur und Kritik«, Heft 11, Herbst 2017, S. 144-172]

Im heutigen Sprachgebrauch besitzt ›populär‹ zwei Bedeutungen, eine qualitative und eine quantitative. Um ›populär‹ zu sein, muss etwas geliebt, zumindest gemocht werden. Dem populären Gegenstand wird eine positive Eigenschaft zugeschrieben, er verfügt in den Augen seiner Anhänger über eine lobenswerte Qualität. Es reicht aber nach Maßgabe des üblichen Sprachgebrauchs nicht, wenn nur sehr wenige zu dieser Einschätzung gelangen. Um ›populär‹ zu sein, muss etwas bei vielen Beliebtheit erzielen. Qualität und Quantität müssen zusammenkommen, damit von ›Popularität‹ die Rede sein kann – die guten Eigenschaften müssen von vielen anerkannt werden. Der Satz ›x ist bei mir sehr populär‹ wird deshalb im alltäglichen Gespräch nur dann nicht als unsinnige Angabe eingestuft, wenn er als ironische Aussage gilt.

Der Einfachheit halber billigt eine Reihe von Leuten, die in den üblichen Sprachgebrauch einstimmen, aber oft auch einem Gegenstand Popularität zu, wenn sie nur das Objekt kennen und gar nicht wissen, ob es viele gut finden. Sie sind überzeugt, dass nur ganz bestimmte Eigenschaften von vielen geschätzt werden können, vor allem eingängige, reizvolle oder stark schematisierte Partien. Treffen sie auf diese Eigenschaften, unterstellen sie dem Gegenstand, der Handlung oder dem Ereignis, populär zu sein, selbst wenn ihnen keine Statistiken vorliegen, die einigermaßen genau belegen, wie viele Leute den einzelnen Gegenstand mögen.

Häufig sind mit solchen Annahmen feste Überzeugungen verbunden, die den Zuschnitt der Anhängerschaft betreffen. Als sicher gilt dann bei solchen Beobachtern und ›Kennern‹ nicht nur, dass mit bestimmten Eigenschaften des Objekts eine große Zahl an Anhängern einhergeht, fest steht für sie auch, welche Merkmale diese Anhänger besitzen: Es handle sich um Angehörige der ›Unterschicht‹, des ›niedrigen Volks‹, um Ungebildete – oder positiv gewendet: um Angehörige der Arbeiterklasse, einer solidarischen, noch nicht liberalkapitalistisch atomisierten Gemeinschaft, um Entrechtete, die dennoch ihre eigene, widerständige Kultur behaupten, um Unverbildete. Unter ›populäre Kultur‹ fällt dann zwar immer noch, was bei vielen Beliebtheit erzielt, das Potenzial aber, was beliebt werden kann und bei wem, ist dadurch stark eingeschränkt.

Anders gesagt: Wegen dieser Einschränkung fällt es den ›Kennern‹ populärer Kultur leicht, nicht nur von speziellen Merkmalen auf die Beliebtheit des Gegenstands zu schließen, sondern auch von Angehörigen bestimmter Gruppen auf all ihre Vorlieben. Ohne dies im Einzelnen empirisch untersuchen zu müssen, steht dann z.B. fest, dass die Ungebildeten oder Unverbildeten nur das Reizvolle und Eingängige schätzen – und weil sie eine derart große Gruppe bilden, ist Popularität nur auf diesem Weg zu erzielen. Dadurch bleibt ›populäre Kultur‹ ausschließlich eine Kultur des Eingängigen, Schematisierten, Widerständigen etc.

Für diejenigen, die sich dem niederen Volk und der Masse nicht zugehörig oder verbunden fühlen, fällt ›populäre Kultur‹ oft unter die negativ eingestuften Begriffe. Wie die Rezipienten oder Akteure, so die populären Objekte oder Handlungen, auch sie werden oftmals abgewertet. Die meisten Gebildeten schätzen das Originelle, Innovative, Kreative, Eigenartige, nicht das Schematisierte. Sie geben vor, die Kontemplation zu bevorzugen, nicht die Erregung. Sie loben das Komplexe, Vielschichtige, Dissonante, nicht das Eingängige. Da sie populäre Kultur mit einem Ensemble des Eingängigen, Standardisierten, Reizstarken, Schlichten identifizieren, ist sie bei ihnen gar nicht beliebt. Die Schichten oder Gruppen, von denen sie annehmen, dass sie Dinge populär machen, sind bei ihnen darum ebenfalls unbeliebt.

Manchmal gehört ›populäre Kultur‹ aber genau umgekehrt zu den positiven Begriffen. Anhänger des Volks, der Plebejer, der Marginalisierten etc. schätzen aus romantischen und/oder politischen Gründen die kreativen oder gemeinschaftsstiftenden Antriebe und Wirkungen der möglichen Antagonisten bürgerlicher Herrschaft hoch ein. Linke wie rechte Kreise der Gebildeten heben den sinnlich ansprechenden, nicht hermetisch abgedichteten, authentischen Grundzug der Dinge hervor, die unter unverbildeten, antihegemonialen Gruppen oder Schichten beliebt seien. ›Populäre Kultur‹ wird so zum Lobestitel.

Um zu solchen Einschätzungen zu gelangen – um zu wissen, was die vielen Angehörigen dieser ungebildeten oder unverbildeten Schichten im Einzelnen schätzen –, müssen beide, Freunde wie Gegner des Populären, gar kein Zahlenmaterial vorliegen haben. Die Beliebtheit von Dingen und Ereignissen lesen sie den Phänomenen direkt ab. Ihnen reicht ein Blick auf die jeweiligen Gegenstände, um zur Behauptung zu gelangen, diese seien (mindestens potentiell) populär – denn sie seien leicht verständlich, stereotyp, wenig komplex, effektvoll oder gemeinschaftsstiftend, widerständig, alltäglich benutzbar. Darum benötigen sie auch keine Zahlen. Ihrer Überzeugung nach können quantitative Angaben ihre Auffassungen bloß bestätigen.

Zweifellos liegen sie in vielen einzelnen Fällen mit ihrer Einschätzung nicht falsch. Selbst aber, wenn sie in allen Fällen vollkommen richtig lägen, bliebe die Frage, weshalb diese quantitativen Angaben so zahlreich anzutreffen sind, offen. Auch deshalb soll in diesem Essay einmal eine andere Bestimmung der ›populären Kultur‹ durchgespielt werden – einer ›populären Kultur‹, zu deren wichtigsten Merkmalen die Veröffentlichung von Wahlergebnissen gehört.

Wahlergebnisse

Im Gegensatz zu den Substantialisten – den ›Kennern‹, Verächtern, wohlmeinenden pädagogischen Aufklärern oder Bewunderern der Massen, des Nationalvolks oder des niederen oder unterdrückten Volks – stehen jene, die sich für viele einzelne Zahlenangaben interessieren, um zu einer Bestimmung des Populären zu gelangen. Niedrige Zahlen nehmen sie mitunter auch zur Kenntnis, um über Vergleichsgrößen zu verfügen; aus Interesse am Populären richtet sich ihre Aufmerksamkeit aber in erster Linie auf die relativ hohen Ziffern. Regelmäßig betrachten sie quantitative Angaben, damit sie über aktualisierte Kenntnisse verfügen. Sie glauben nicht von vornherein zu wissen, was populär ist und was nicht, sondern lassen sich von den erhobenen Daten informieren, leiten und mitunter überraschen. Dass sie Überraschungen in dieser Hinsicht für möglich halten, hält ihr Interesse an den Zahlen wach und begründet prinzipiell ihre quantitative Bestimmung des Populären.

Selbst wenn sie nicht bewusst nach solchen Angaben suchen, können sie sich ihnen kaum entziehen, zu häufig und an zu zentraler Stelle werden die Zahlen bekanntgegeben. Diese Daten werden aber natürlich nicht erhoben, um einen Beitrag zur Populärkulturtheorie zu leisten, sondern aus vielerlei ökonomischen, politischen, publizistischen Gründen. Teilweise werden entsprechende Studien punktuell in Auftrag gegeben oder Zählverfahren permanent etabliert, um private Unternehmen, öffentlich-rechtliche Anstalten, Verwaltungsorganisationen und politische Parteien zu informieren, welche ihrer speziellen Angebote wahrgenommen werden oder wie die Stimmungslage allgemein ausfällt. Die nicht seltene Veröffentlichung der Ergebnisse solcher Verfahren und Studien zeigt jedoch, dass auch ein breiteres Publikum unbedingt erfahren soll, wie es um den Verkauf, die Rezeption, den Verbrauch einzelner Objekte, die Durchführung einzelner Aktionen und die Äußerung einzelner Meinungen zahlenmäßig steht.

Zwingend vorgeschrieben ist dies bei politischen Wahlen: Wenn auch der einzelne Wahlakt geheim bleiben muss, das Wahlergebnis insgesamt darf es nicht. Bei allen anderen Veröffentlichungen besteht jedoch keine Pflicht zur Veröffentlichung der Daten, die auf der Dokumentation einzelner Wahlhandlungen beruhen. Neben dem Mitteilungsdrang, dem Legitimationsbedürfnis und der Steuerungsabsicht derjenigen, die über diese quantitativen Angaben verfügen, darf deshalb allgemein ein gewisser Reiz der Zahlenangabe vermutet werden, die substantielle Bestimmungen und alle moralischen, pädagogischen, politischen, ästhetischen, gelehrten Bewertungen und Begründungen erst einmal unterlässt und unterbindet.

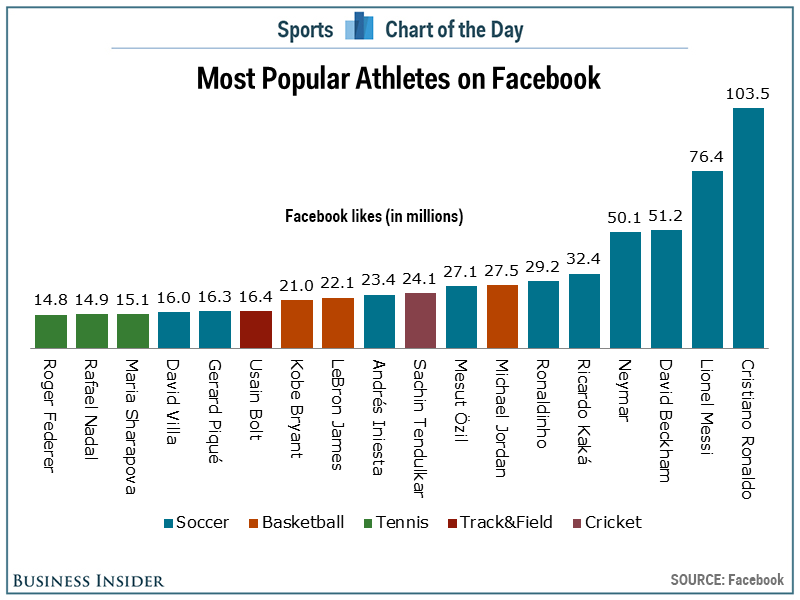

Einige Beispiele solcher Angaben: In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl 2017 erhält Emmanuel Macron 8.656.346 Stimmen (24,01%; Wählende insgesamt: 37.003.728; Wahlberechtigte: 47.582.183). Veröffentlichungen von Elena Ferrante: bis August 2015 eine Million verkaufte Exemplare weltweit; 2016 werden ca. 400.000 Exemplare von »Meine geniale Freundin« allein auf Deutsch ausgeliefert. 565.395 Facebook-Accounts »gefällt« der Facebook-Account von Schwester Ewa, der Account von Horst Seehofer verzeichnet 109.516, der von Helene Fischer 1.632.751 Gefallensbekundungen (Stand: 2.7.2017). Durchschnittliche Auflage (Einzelverkäufe und Abos) im zweiten Quartal 2017: »Bild« (inklusive »Fussball Bild«) 1.618.911, »SZ« 299.064, »FAZ« 206.429, »Der Spiegel« 573.542 Exemplare. Das Fußballspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Spanien sehen beim ZDF 8,71 Millionen Zuschauer (Marktanteil 30,5%), davon 2,54 Millionen in der Zielgruppe von 14-49 Jahren (Marktanteil 28,2%); zur gleichen Abendzeit am 30.6.2017 kommt RTL mit »Die 100 abenteuerlichsten Tiere vor laufender Kamera« auf 2,29 bzw. 1,10 Millionen Zuschauer (12,7 bzw. 8,1%). Der Tweet »Mein Sohn ist ledig. Das Thema ›Ehe für alle‹ macht ihn sehr nervös« von Thomas Gottschalk vom 29.6.2017, 11:48 Uhr, verfügt am 2.7.2017 um 16:35 Uhr über 1245 »›Gefällt mir‹-Angaben« (Gottschalk hat 36.900 Twitter-»Follower«), der von Martin Schulz (»Die Ehe für alle ist beschlossen. Damit gibt es Einigkeit und Recht und Freiheit in Deutschland jetzt für alle, die sich lieben«; 30.6.2017, 00:14 Uhr) über 3719 (415.000 »Follower«), der von Jan Böhmermann (»Okay, Merkel hat gegen Ehe für alle gestimmt, ABER kam in Drag in den Bundestag« 30.6.2017, 02:24 Uhr) über 1400 (1.590.000 »Follower«). Mitunter stehen auch Symbole für Ziffern ein: 1976 bekommt Johnnie Taylor in den USA eine Platin-LP für zwei Millionen verkaufte Exemplare der Single »Foxy Lady«, 1989 symbolisiert Platin nur noch eine Million verkaufte Tonträger.

Die Art und Weise, diese Zahlen festzustellen, ist denkbar einfach: Jemand tippt oder klickt auf etwas auf einem Bildschirm, kauft eine CD, schaltet einen Fernsehkanal an, äußert sich zu einer Frage oder macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel oder der Vorlage eines Meinungsforschungsinstituts; der jeweilige Wahlakt wird registriert; schließlich werden die einzelnen Akte addiert. Vorausgesetzt, es gibt standardisierte, automatisch identifizierbare Elemente – verkaufte CDs mit Barcode, eingeschaltete Fernsehkanäle, Kreuzchen hinter Namen oder vorgegebenen Meinungsalternativen, Digitalisate – fällt das Zählen besonders leicht. Beim Addieren ist einem dann alles gleich, bis auf den einen Unterschied: Gekaufte CD von den Beatles, gekaufte CD von Beethoven, Klick auf die Ebay-Seite, Klick auf die Amazon-Seite. Unter den Bedingungen elektronischer Speichermedien können riesige Datenmengen erfasst und beinahe gleichzeitig ausgewertet werden. Die digitale Technik vollendet die Möglichkeiten der Zähl-Kultur: Einfach jeder Mausklick wird registriert, jede Finger- oder Cursorbewegung auf dem Display.

Erleichtert wird das Vorgehen auch dadurch, dass bei der Registrierung des einzelnen Akts zumeist nicht erfasst werden soll, ob der Wahl diese oder jene Motivation, ob ihr ›rational choice‹ oder selbstzerstörerische Begierde, lange Überlegungen oder flüchtige Impressionen, moralische oder unmoralische Zielsetzungen zugrunde lagen. Bedeutungslos ist dafür auch, ob die Wahl dem Zusammenhang einer Gemeinschaft entsprang oder ob sie den Ausdruck einer Persönlichkeit darstellte; vielmehr wird der Mensch als Individuum isoliert und dann lediglich einer seiner Akte registriert. Erfasst wird nicht einmal, ob der registrierte Akt beabsichtigt war oder ob es sich um einen unwillkürlichen Reflex handelte. Auch das zufällig, versehentlich zustande gekommene Kreuz auf dem Wahlzettel geht in die Auszählung ein und gibt vielleicht den Ausschlag, wer Präsident wird oder stärkste Partei (vorausgesetzt, das Kreuz wurde an einer dafür vorgesehenen Stelle und in der richtigen Anzahl gemacht).

Um eine gewisse Vernünftigkeit der Wahl zu erreichen, werden allerdings bestimmte Handlungsweisen und Auffassungen von staatlichen Einrichtungen vorab sanktioniert. Wer sich z.B. unter einer sog. Vollbetreuung oder nach richterlichem Schuldunfähigkeits-Beschluss in einer psychiatrischen Einrichtung befindet, kann nicht beliebig Geld ausgeben. Bei Entscheidungen über politische Ämter ist die Regelung besonders strikt: In Deutschland sind derart ›Unvernünftige‹ nicht wahlberechtigt; Kinder und Jugendliche sind sogar generell ausgeschlossen.

Bei allen anderen gibt es jedoch nicht einmal mehr den Ansatz einer Kontrolle, alle verfügen über dieselbe, eine Stimme, Gebildete wie Ungebildete, Anhänger der niederen wie der hohen Kultur. Kein Wahlberechtigter wird vor der Abgabe seiner Stimme vom Wahlleiter befragt, ob er Arbeiter ist, Musil-Leser oder Angehöriger einer Punk-Subkultur. Niemand fragt ihn offiziell, ob er seine Wahl im Sinne solcher Vorlieben und Gewohnheiten treffen wird. Niemand möchte im Wahllokal von ihm in Erfahrung bringen, ob er seine Wahl unter dem Diktat kulturindustrieller Manipulation trifft. Niemand will von ihm wissen, ob er seine Wahl konformistisch an der Entscheidung einer vermuteten Mehrheit ausrichtet. Niemand fragt ihn, ob er die Wahl als Unikum, Standesangehöriger oder als atomisierter Massenmensch absolviert. Niemand befragt ihn im Moment der Stimmabgabe, ob er die Entscheidung ernst nimmt, ob er sich gut informiert hat oder ob ihm die Wahlprozedur Spaß bereitet.

Ganz ähnlich vollzieht sich das beim Kaufakt. Hier könnten solche Fragen im stationären Handel zwar vom Verkäufer gestellt werden, niemand wird aber – wie immer die Antwort auch ausfallen mag – schließlich an der Kasse am Kauf öffentlich zugänglicher Waren gehindert, falls er über genügend Geld verfügt. Der größere Unterschied zur politischen Wahl liegt deshalb darin, als Einzelner mit mehreren Wahlakten in die Umsatzbilanz eingehen zu können. Gilt bei demokratischen Wahlen: jeder Wähler hat eine Stimme, und bei Meinungsumfragen: jeder Befragte zählt einzeln, so werden bei kommerziellen Erhebungen die gekauften Objekte addiert. Jeder Käufer, der zweimal in denselben Film geht oder der fünf Exemplare derselben Jeans kauft, zählt darum – bildlich gesprochen – doppelt bzw. fünfmal so sehr wie derjenige, der nur eine Kinokarte oder eine Hose kauft (bei Website-Statistiken wird differenzierter vorgegangen, dort erhebt man etwa gesonderte Zahlen für ›Visits‹ und ›Unique Users‹). In einige Zählungen von Kaufakten gehen zudem die Wahlakte von Institutionen ein; auch Firmen und staatliche Institutionen kaufen Bücher oder CDs.

Bei Netz-Zählungen wiederum stellt sich mitunter die Aufgabe, die ›Like‹-Aktionen der Bots von jenen Wahlakten zu unterscheiden, die Menschen vorgenommen haben. Da Roboter nicht wählen dürfen und auch ihre Kaufakte von (juristischen) Personen, die über Konten verfügen, gedeckt sein müssen, besitzt diese Unterscheidung politisch wie ökonomisch einigen Wert. Keine Bedeutung besitzt aber der Unterschied, ob der Wahlakt von einem – im emphatischen Sinne – ›Individuum‹, von einer ›Persönlichkeit‹, einem ›wertvollen Menschen‹ oder von einem unvernünftigen ›Nichtsnutz‹ vollzogen wurde. Dies geht in die Bilanz der Wahlakte oftmals ebenso wenig ein wie Antworten auf die Frage, aus welchen Motiven und Interessen heraus die Wahl getroffen wurde.

Für Firmen, Parteien und andere Organisationen ist aber genau dies mitunter von Interesse, wenn sie in die Zukunft blicken und sich nicht mit den Wahlergebnissen aus der (jüngsten) Vergangenheit zufriedengeben wollen. Zwar kann die Untersuchung der Wahlmotive nichts mehr an den erfolgten Entscheidungen ändern, sie soll aber – so die Hoffnung der Auftraggeber einschlägiger Untersuchungen – Aufschluss geben, wie zukünftige Angebote erfolgreicher vermarktet werden können. Durch Meinungsumfragen und andere Beobachtungsmethoden wollen sie deshalb über die Ausrichtung ihrer Anhänger und Kunden Kenntnis erlangen. Auf diese Weise fällt nicht nur Datenmaterial über die Häufigkeit der Motive und Wünsche, sondern manchmal auch über Einschätzungen und Gebrauchsweisen an.

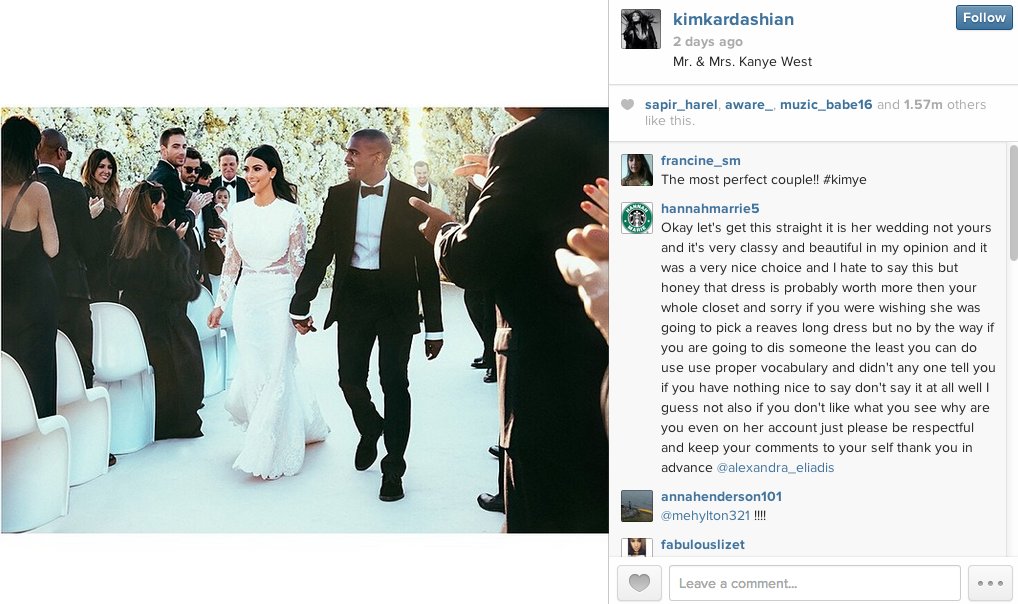

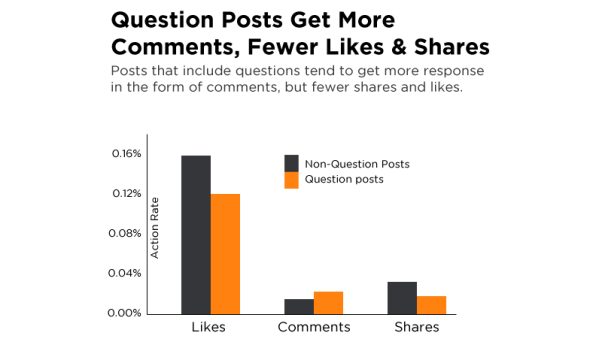

Erst dadurch kann sich jetzt im Zahlenwerk ein nachgewiesener Zusammenhang von Popularität im quantitativen (größere Beachtung) wie qualitativen Sinne (größere Beliebtheit) ergeben. Zur Angabe etwa, dass eine CD millionenfach gekauft wurde, tritt dann der Vermerk, dass 300.000 Käufer das Werk komplett gehört und 230.000 davon es insgesamt für gut befunden haben. Bei Zahlen zu Internetangeboten wird dieser Schritt bereits einigermaßen gut vorbereitet: Wenn man auf einer Seite mitgeteilt bekommt, dass ihr Inhaber über eine bestimmte Anzahl an Freunden oder Followern verfügt, weiß man zwar nicht, wie viele davon der Seite tatsächlich freundschaftlich oder nur aus Abneigung, Pflichtbewusstsein oder Routine verbunden sind; Likes zu einzelnen Postings auf der Seite zeigen aber immerhin an, wie viele Menschen und Bots bereit waren, ihrem besonderen Gefallen standardisierten Ausdruck zu verleihen. Das mag zwar immer noch aus Routine und freundschaftlichem Pflichtbewusstsein heraus geschehen, verweist aber in solchen besonderen Fällen zumindest auf ein verstärktes, wiederholtes Engagement.

In jedem Fall steht für den Leser eine Zahl bereit: 321.000 Freunde; 37.000 verkaufte Poster; 112.000 Besucher in Museum x; 2.000.000 Website-Visits; 57% aller Bürger der Nation y finden, Person z sei geeignet, das Außenministeramt auszuüben; 12% aller Einwohner der Stadt x spielen gerne Tischtennis; in Kreis y wird Tischtennis von 9000 Vereinsmitgliedern gespielt; 654.890 Menschen unterstützen Petition z, usf. Wenn man die Gesamtzahl, einen Durchschnittswert oder Angaben von anderen Websites kennt, kann man selbst rasch überschlagen, wie viele Einwohner es in absoluten Zahlen sind, die Tischtennis spielen, oder einigermaßen einschätzen, ob das Museum und die Facebook-Seite über vergleichsweise wenige oder viele Besucher oder Freunde verfügt. Die einzelne Zahl sagt einem das aber natürlich selten, hier müssten es schon sehr kleine oder große absolute Zahlen im ein-, zwei- oder mindestens sechsstelligen Bereich sein, um ohne Vergleichsgrößen auf nicht vorhandene, geringe oder beachtliche Popularität schließen zu können.

All diesen Ziffern liegen Zählungen zugrunde, die nach bestimmten Kriterien einzelne Aktionen von Menschen – Meinungsäußerungen, Käufe, Cursor-Bewegungen, Rezeptionsakte usf. – festhalten und addieren. Oft achten die auszählenden Instanzen darauf, dass vorab festgelegte, standardisierte Verfahren die unproblematische Erfassung isolierter, diskreter Elemente ermöglichen. Wenn mehrere Möglichkeiten vorliegen, wird häufig die einfachere, kostengünstigere, mitunter auch die für die Organisation interessantere Variante gewählt. Gezählt wird dann z.B. nicht jeder Mensch, der die Ausstellungsräume betritt und sich die Bilder interessiert anschaut, gezählt wird stattdessen jede verkaufte Eintrittskarte; gemessen wird nicht die Freude beim Tischtennisspielen, sondern wie viele Menschen innerhalb einer repräsentativen Stichprobe die Frage ›Spielen Sie gerne Tischtennis?‹ bejaht haben; verbucht wird nicht, wie viele Menschen die Petition gelesen, sondern wie viele sie unterschrieben haben; vermeldet wird nicht, wie viele Studenten ihre Persönlichkeit ausbilden, sondern wie viele sich eingeschrieben und in der Universitätsbibliothek Bücher ausgeliehen haben; registriert wird nicht, wie viele Menschen eine TV-Sendung sehen, sondern wie viele ein Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten.

Nicht alles, was isoliert und dann gezählt wird, ist aber ein Wahlergebnis. Eine Wahl setzt mindestens eine Alternative sowie die Abwesenheit von Zwang und mitunter auch die Möglichkeit, etwas zu verwirklichen, voraus. Die Bilanz, dass lebende Menschen schlafen gehen, x Prozent unter Schlafstörungen leiden, y Prozent wegen Krankheiten schlecht einschlafen können, z Prozent sich an ihre Träume nicht erinnern können, beruht nicht auf Wahlergebnissen; die Angabe, dass Menschen ohne Einkommen und Vermögen sich keine Luxuslimousine kaufen, ebenfalls nicht. Von einem Wahlergebnis wird aber gesprochen, wenn Menschen vermerken, ob sie lieber kurz oder lang schlafen, ob sie vor dem Schlafengehen (gerne) Alkohol trinken, ob sie unifarbene oder gemusterte Bettwäsche benutzen. Ein Wahlergebnis läge auch bei Antworten einkommensloser Menschen auf die Frage vor, ob sie gerne einen sehr teuren Wagen kaufen würden, wenn sie über genügend Geld oder Kredit verfügten.

Falls die Fälle diffiziler sind, endet bei der Bilanz von Handlungsweisen aber sofort die Gewissheit. Bei Zahlen zu Handlungen aus dem Bereich von Arbeit und Ausbildung ist nicht sicher, ob die Ergebnisse das Resultat einer Wahl sind oder Engpässe, Rationalisierungen und Abhängigkeiten reflektieren (liegt dem eine freie Entscheidung zugrunde, wenn 19.563 Arbeiter und Angestellte der Firma x höflich zu ihren Vorgesetzten sind? Gab es eine andere Möglichkeit, wenn unbezahlte Überstunden gemacht wurden?). Der Schluss von einer relativ hohen Zahl bestimmter Handlungen auf die Beliebtheit dieser Handlungen auch im qualitativen Sinne wird deshalb gemeinhin häufiger vollzogen, wenn es um Handlungen geht, die wenig kosten und/oder im Freizeitbereich angesiedelt sind.

Meinungen sind frei und billig, besonders wenn ihre Äußerung anonym bleibt (wie etwa im Rahmen von Umfragen). In diesem Fall sind auch sehr viele Alternativen denkbar. Käufe und Rezeptionsakte, die in der Freizeit erfolgen, verfügen in relativ wohlhabenden, kapitalistischen Gesellschaften sogar fast immer über zahlreiche konkrete Wahlmöglichkeiten. Deshalb ist es naheliegend, die Schlussfolgerung anzustellen: Wenn eine Million Menschen eine bestimmte DVD kauft, beweist dies, in welch ungewöhnlich breitem Maße die Erwartung vorhanden ist, diese DVD werde einem Freude bereiten. Schon um einiges weniger naheliegend ist der Schluss, die vielen Käufe der DVD zeigten an, dass viele Käufer ihren Inhalt für gut befunden hätten oder während der Rezeption zufrieden gewesen seien. Deshalb eignen sich wiederholte Handlungen besser für diesen Beweis: Wenn eine Handlung im Freizeitbereich von einer Person oft vollzogen wird, erscheint es zwingender, anzunehmen, sie führe diese Handlung gerne aus. Eine einzelne Zahl liefert darüber aber keinen Aufschluss, hierfür müsste das Wahlergebnis über eine längere Zeit mehrfach erhoben werden. Auskunft über Popularität im quantitativen wie qualitativen Sinne liefert das einzelne Wahlergebnis darum nur, wenn es sich um die Zahl aus einer Meinungsumfrage handelt, in der eine Bewertung eingefordert wurde. Genauer gesagt: Nur wenn die Zahl positiver Antworten (›ich finde x gut‹) über viele Nullen verfügt, ist Popularität in zweierlei Hinsicht festgestellt. Dass so viele Wahlergebnisse ausgezählt und veröffentlicht werden, die nicht auf Meinungsumfragen beruhen, beweist jedoch, wie attraktiv die Feststellung rein quantitativer Popularität gegenwärtig ist.

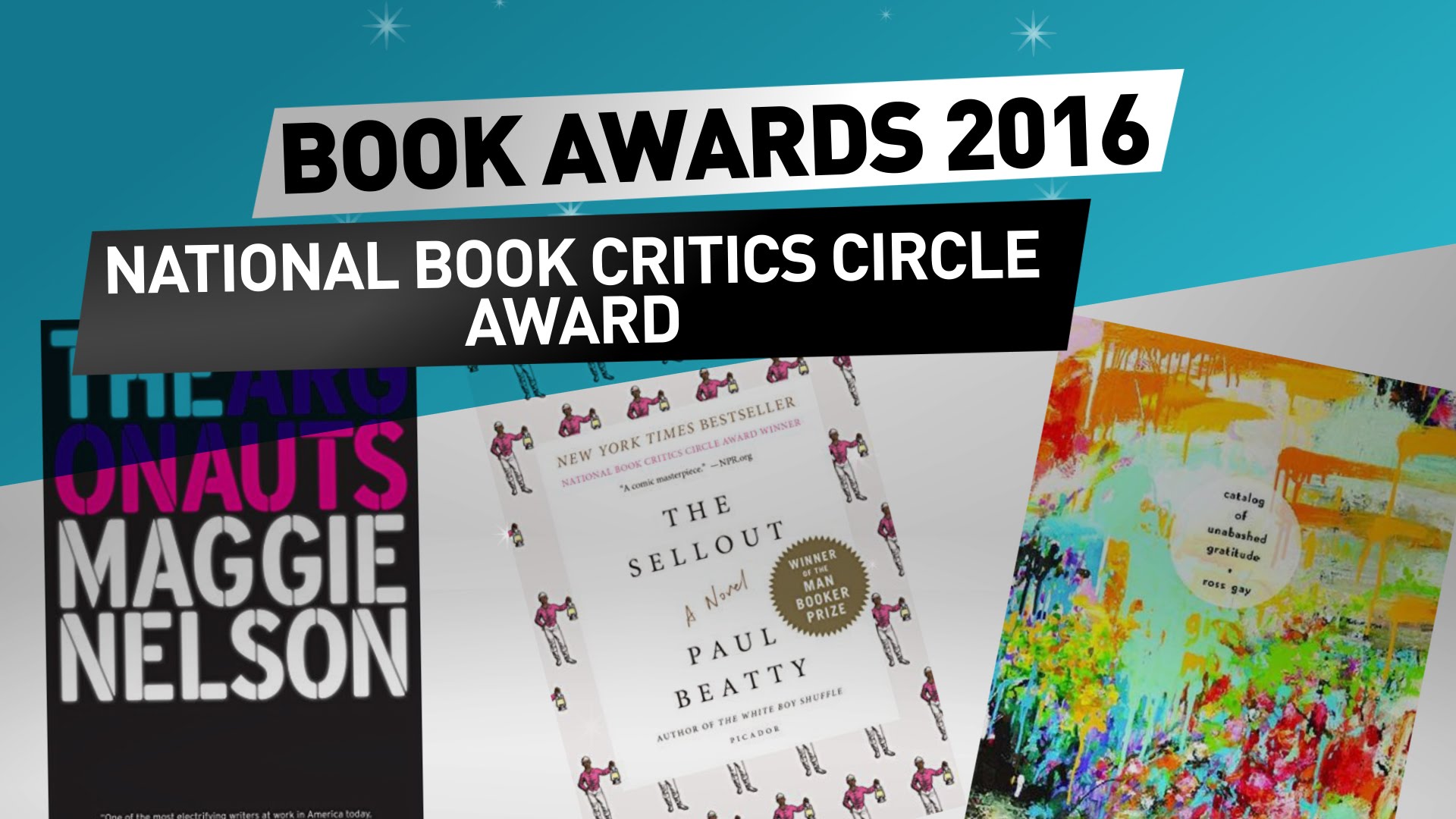

Charts

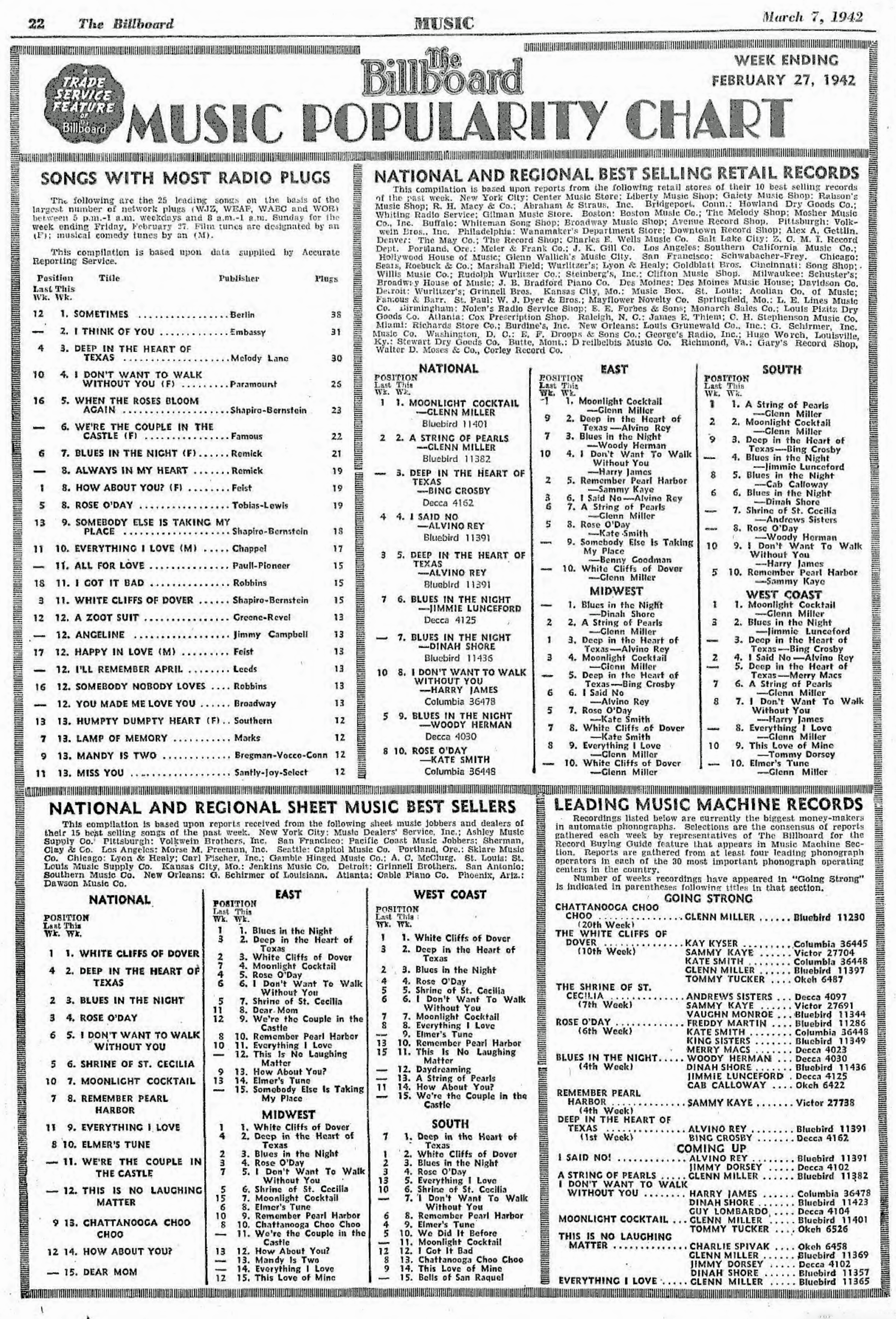

Um Charts zu bilden, benötigt man mehr als einen ausgezählten Wahlakt. Charts bestehen aus mehreren Wahlergebnissen, die in eine Rangfolge gebracht werden. Unter ›Charts‹ werden Listen verstanden, deren Elemente nach der Häufigkeit der ausgezählten Wahlakte angeordnet sind. Vor der Bildung der jeweiligen Charts muss festgelegt werden, was die auszuzählenden Elemente gemeinsam haben (etwa dass sie alle dem Genre ›Kinderbuch‹ zugeordnet und in der Kalenderwoche 27 in Deutschland gekauft worden sind). Wie bereits beim Zustandekommen des einzelnen Wahlergebnisses grundsätzlich sichtbar wurde: Die Elemente müssen von den Produzenten der Charts vorab allgemein so definiert worden sein, dass sie ihnen einzeln identifizierbar und damit zählbar erscheinen.

Die Charts sehen nach erfolgter Zählung so aus: Oben auf der Seite (oder manchmal links in der Spalte) stehen jene Phänomene mit ihren Bezeichnungen, die über die meisten Stimmen, Käufe, Rezeptionen, Ausführungen verfügen; darunter (oder mitunter rechts daneben) stehen die mit dem zweithöchsten Ergebnis, usw. Die Abfolge der Elemente besagt nicht: Das erste existierte vor dem zweiten, das zweite wurde vom ersten hervorgebracht, das erste ist die Bedingung des zweiten, das erste ist per se schöner als das zweite, usf. Die Reihung ist aber auch nicht mehr oder minder zufällig entstanden. Die Abfolge besagt (nur und genau), dass das erste Element zu einem bestimmten Zeitpunkt ein höheres Wahlergebnis aufwies. Diese Rangfolge kann durch eine Abfolge von Ordinalzahlen, etwa von 1 bis 10, durch verschiedene grafische Techniken und durch eine beigefügte Angabe (›Charts‹, ›Bestsellerliste‹, ›Hitparade‹ etc.) verdeutlicht werden. Fehlen solche Angaben, bleibt für den Betrachter unklar, ob es sich um eine nach (bestimmten) Mengenangaben sortierte Konfiguration oder um eine anders geordnete (oder ungeordnete) Liste handelt.

Dank der Zählung vergleichbarer Handlungen, die verschiedene Ausprägungen desselben Handlungstyps oder verschiedene Gegenstände desselben Genres betreffen, weiß man, welches von diesen Objekten mehr oder weniger rezipiert, gekauft oder positiv eingestuft wurde – und man weiß, welche Meinung oder Handlung anderen vorgezogen wurde. Dadurch unterscheiden sich Charts von der Angabe eines einzelnen Wahlergebnisses. Wie bei der Bekanntgabe vieler einzelner Wahlergebnisse geht allerdings auch aus vielen Charts nicht hervor, welche Bewertung die Käufer, Rezipienten und Subjekte den von ihnen zahlreich gekauften Objekten, rezipierten Phänomenen und ihren eigenen, insgesamt oft vollzogenen Handlungen zukommen lassen. Viele Charts registrieren lediglich, dass etwas ausgewählt wurde. Sie verzeichnen, dass etwas gekauft, gesehen, gehört, getan wurde, sie geben nicht an, ob das ausgewählte Phänomen den Akteuren bzw. den Wählern gefallen hat.

Wenn Charts Popularität nur in quantitativer Hinsicht sichtbar machen, werden relative Stärken angezeigt: Was sich auf Platz 1 befindet, ist häufiger gekauft, angekreuzt oder gelesen worden als das auf Platz 2, 3, 4 usf. Nicht nur bleibt oft nach Studium der Informationen, die solche Ranglisten enthalten, unmittelbar ganz und gar unklar, wer zu den Käufern oder Hörern gehörte und welche Eigenschaften das Gelesene oder Angeklickte besitzt – im Dunklen bleibt oft sogar, ob das Gekaufte, Gehörte, Gelesene beliebt oder unbeliebt ist. Ob es augenblicklich für gut befunden oder über einen längeren Zeitraum geschätzt wurde, diese Information liefern Charts dann ebenfalls nicht. Sie bilanzieren in Form einer Rangliste lediglich, was mehr oder weniger Beachtung gefunden hat, was häufiger oder seltener gekauft, gehört oder angeklickt wurde.

Die Annahme, was sich in den vorderen Rängen der Charts befinde, sei nicht nur häufig beachtet worden, sondern werde auch von vielen für gut befunden, ist deshalb oft eine Annahme von Leuten, die sich Charts anschauen, und keine Aussage der Charts selber. Wenn z.B. auf der Taschenbuch-Bestsellerliste ein Titel auf Platz 3 steht, dann besagt dies nur, dass er in einem bestimmten Zeitraum unter einer bestimmten Sorte von Büchern am dritthäufigsten auf legale Weise erworben wurde; es besagt nicht, dass der Titel von den Käufern am drittliebsten gelesen wurde; es besagt sogar nicht, dass ihn überhaupt jemand gerne gelesen hat; ja es besagt nicht einmal, dass er von irgendjemandem gelesen wurde (vielleicht ist er nur gekauft und dann ungelesen ins Regal gestellt worden, wie das bekanntlich nicht nur bei Geschenken passiert).

In vielerlei anderer Hinsicht bieten Charts häufig ebenfalls keine Informationen. Besonders wichtig: Den veröffentlichten Kaufcharts kann man zwar entnehmen, dass es bei ihren Ranglisten um etwas Spezielles geht, besonders bei künstlerischen Werken wird aber zumeist nur ein recht abstrakter Begriff angegeben: R&B, Belletristik, Thriller etc. Vollkommen unklar bleibt deshalb, was die Urheber der Charts darunter fassen und folglich bei ihrer Zählung erfassen. Ebenso unklar bleibt, mit welcher Methode die Zählung vorgenommen wird. Dies steht im Regelfall nicht einmal im Kleingedruckten unter den Charts, manchmal wissen darum sogar Branchenangehörige nur ungenau über die jeweilige Genredefinition und die Methoden der Genrezuordnung und Auszählung Bescheid.

Dies liegt auch daran, wie umfangreich und nuanciert manche Bestimmung ausfällt. Der »Spiegel« behält sich bei seiner Liste meistverkaufter Bücher sogar besondere »Eingriffe« vor (im Juli 2017 nutzte man diese Möglichkeit und strich ein als »rechtsradikal« eingestuftes Werk von der »Sachbuch«-Liste). In solchen Fällen verliert die Rangliste momentan ihren Status als Charts und wandelt sich mindestens teilweise zur Empfehlungsliste der Redaktion. Vor solchen Ausnahmefällen muss aber die grundsätzliche Entscheidung stehen, was überhaupt gezählt werden soll. Bei der »Bücher-Bestseller«-Liste des »Spiegel« im Segment »Belletristik« z.B. fängt es damit an, dass zwischen »Hardcover« und »Paperback« unterschieden wird. Dies steht über den Charts, ebenso die Angabe (hier Mitte des Jahres) »27/2017«, was dem Leser den Schluss erlaubt, dass sich die Liste auf Messungen aus einer Kalenderwoche erstreckt. Um Näheres zu erfahren, muss man einem Link zu einer anderen Website folgen. Erst dort erfährt man die »Kriterien« für das Genre »Belletristik« sowohl bei »Hardcover«- als auch bei »Paperback«-Ausgaben (Taschenbücher unterliegen teils anderen Bestimmungen): Zweitausgaben, »Kompilationen, Zusammenstellungen bereits veröffentlichter Texte« etwa werden einfach nicht mitgezählt, Klassiker sind darum von den Charts de facto ausgeschlossen: »Es muss sich um eine Original- oder Deutsche Erstausgabe in gedruckter Form handeln.« Damit nicht genug, es kommen sehr viele weitere Punkte hinzu, u.a. dass »Kinder- und Jugendbücher« nicht auf der Bestsellerliste »Belletristik« geführt werden dürfen, es sei denn, sie erreichten »über die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen hinaus in großem Umfang auch Erwachsene« oder würden durch »redaktionelle Einzelfallentscheidung einbezogen«.

»Belletristik« wird vom »Spiegel« also nicht eigens definiert; die Bestimmung soll offenbar durch die Abgrenzung von anderen Gegenständen zustande kommen. Neben dem Kinder- und Jugendbuch (das wie gesehen durch seine Zielgruppe definiert wird) werden zur Abgrenzung weitere Buchgenres aufgeführt, etwa »Schulbücher, Ratgeber (z.B. Kochbücher, Medizinratgeber, Fitnessanleitungen), Reiseführer sowie Geschenkbücher und Bildbände« sowie jene »Humoristische[n] Bearbeitungen von Sachthemen«, bei denen die »Informations- und Wissensvermittlung klar ersichtlich im Vordergrund steht«. Da all diese Genres aber ihrerseits kaum oder gar nicht definiert werden, entsteht streng genommen überhaupt keine tragfähige Bestimmung von »Belletristik«. Man verlässt sich wohl bei der Auszählung auf Vorwissen darüber, was Ratgeber, Wissensvermittlungen, Reiseführer usf. sind – auf Vorwissen, das als derart selbstverständlich erscheint, dass die Abgrenzung gegenüber der »Belletristik« mühelos und unerklärt gelingt.

Aufschlussreich ist auch der Hinweis, diese Kriterien gälten seit dem 1.10.2012. Wenn man auf die Bestsellerliste des »Spiegel« in den Jahrzehnten zuvor schaut, blickt man also auf Charts, die mindestens einmal nach anderen Kriterien zusammengesetzt worden sind. Am variabelsten haben sich in dieser Hinsicht die Musikcharts erwiesen, deren Konstitution sich seit Jahrzehnten permanent veränderten Kriterien und Zählverfahren verdankt. Den Charts selber ist dies aber keineswegs anzusehen, sie haben unveränderlich dieselbe Form: Ordinalzahl, Interpret, Titel; manchmal kommen noch weitere Angaben hinzu: Platzierung in der Vorwoche, höchste Platzierung, Verweildauer in den Charts, Label.

Durch die Zusatzinformation, seit wie vielen Wochen der Titel sich in der Hitparade hält und wie hoch er bisher geklettert ist, wird der Schluss auf Beliebtheit im qualitativen Sinn unterstützt: Was über einen langen Zeitraum vergleichsweise oft gekauft, im Radio gehört, als Musikvideo wahrgenommen oder auf Social-Media-Seiten gepostet und geteilt wurde, muss doch von vielen sehr geschätzt worden sein! So richtig das insgesamt auch sein mag, sagt es im jeweiligen Einzelfall jedoch nichts aus, schließlich kann die Wahrnehmung auch weitgehend aus dem Grund erfolgen, sich zu informieren, über etwas zu spotten, überlegene Kritik zu äußern etc. Charts, die Kauf- und Rezeptionsakte nach ihrer Anzahl bilanzieren, kann nun einmal lediglich quantitative Popularität abgelesen werden.

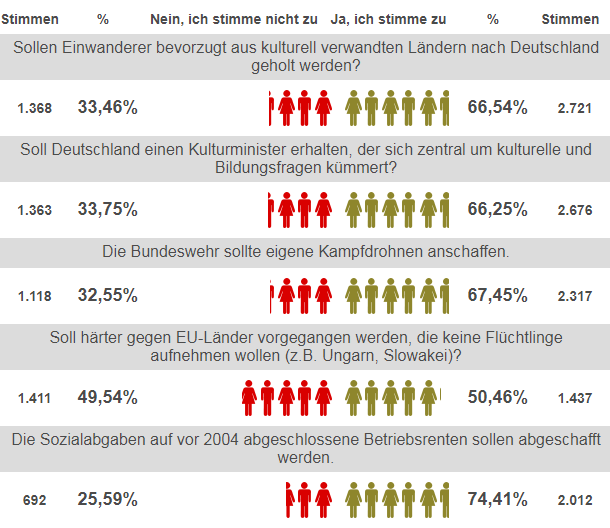

Einen anderen Fall stellen nur jene Charts dar, die auf Meinungsumfragen beruhen, bei denen Menschen Wertungen abverlangt werden: ›Haben Sie die Songs x und y im Zeitraum z (wiederholt) gerne gehört?‹, könnte solch eine Frage lauten. Oder: ›Was hören Sie lieber, Soul oder Reggae?‹ Zwei Dinge fielen hier anders aus als bei den zuvor angeführten Bestsellercharts, Einschaltquoten und Click Rates: Zum einen sollten die Befragten ästhetische u.a. Urteile formulieren – es geht also auch um Popularität im qualitativen Sinne –, zum anderen erfolgte die semantische Bestimmung nicht durch die Organisationen, die Charts herstellen, sondern ebenfalls durch die Befragten: An ihnen läge es, ›gerne‹, ›Soul‹ und ›Reggae‹ mit einer Bedeutung zu versehen.

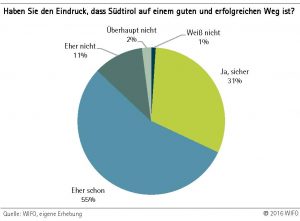

»Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?«, lautet etwa eine tatsächlich gern gestellte Frage in der politischen Meinungsforschung. Was unter ›Zufriedenheit‹ und »Arbeit der Bundesregierung« zu verstehen ist, müssen die Befragten selbst entscheiden. Im Mai 2017 antworten auf diese Frage 52% mit »zufrieden«, 35% geben »weniger zufrieden« an, 9% »gar nicht zufrieden«, 3% »sehr zufrieden«. Hier ist unmittelbar deutlich, dass die Befragten nicht nur die »Arbeit der Bundesregierung« zu kennen meinen, sondern sie auch überwiegend schätzen. Da nur 1% Prozent keine Wertung abgegeben hat, ist die Popularität der Bundesregierung quantitativ wie qualitativ festgestellt: Höchstens 1% kennt sie nicht, 55% sind mindestens zufrieden mit ihr. Unklar ist nur, in welchem Maße die »Arbeit der Bundesregierung« bekannt ist (flüchtige Impressionen oder intensives Studium?). Zudem fehlt der Vergleich, den Charts ermöglichen: Sind andere Regierungen populärer? Der Auflistung ist nur zu entnehmen, dass es mehr »zufriedene« als wenig(er) »zufriedene« Einstufungen gibt, usf.

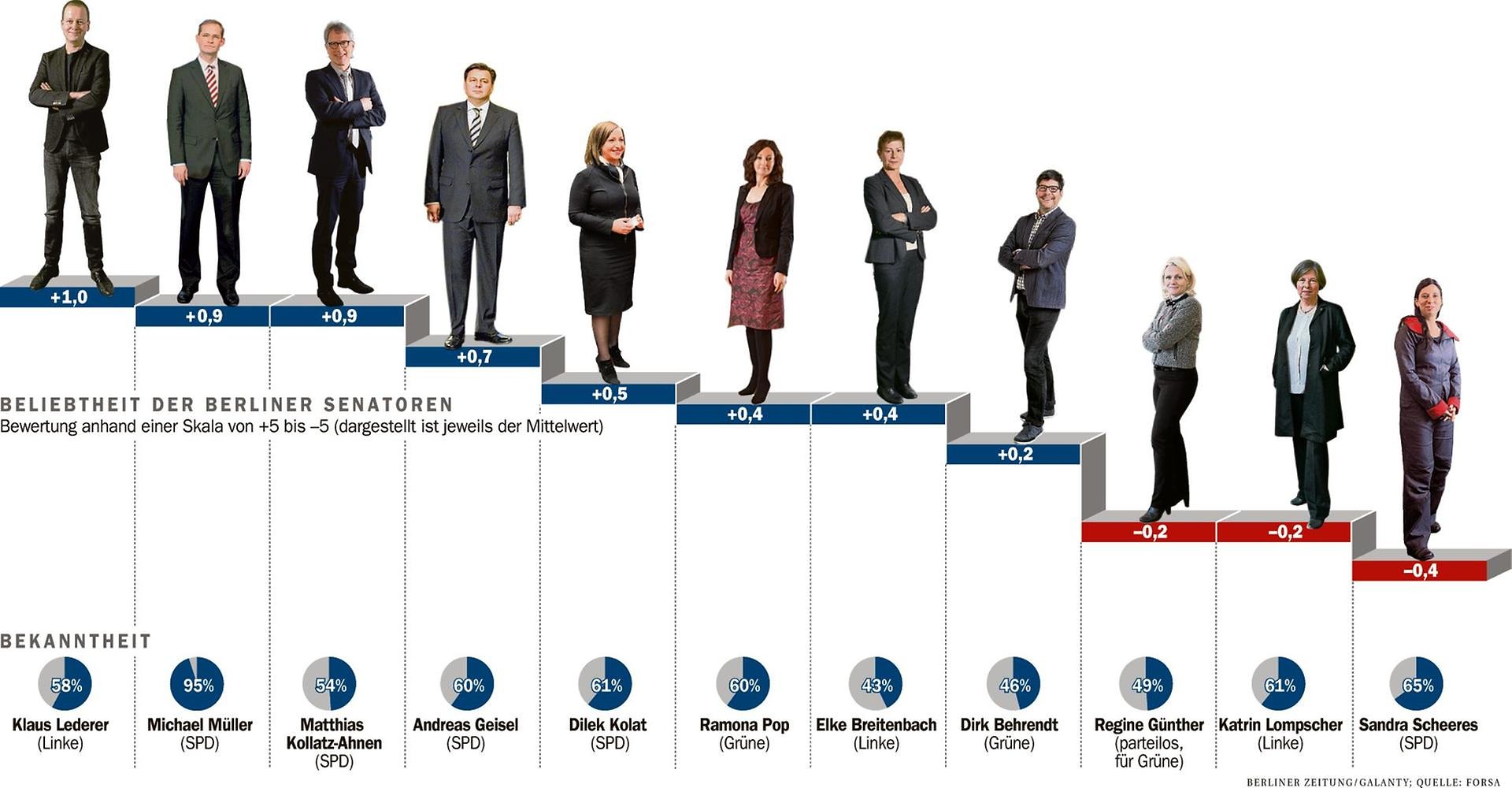

Einen Vergleich bietet jedoch etwa eine bekannte Meinungsumfrage zur Bedeutung deutscher Politiker. Der »Spiegel« lässt ein Institut regelmäßig danach fragen, welche Politiker »künftig eine wichtige Rolle spielen« sollten. Meist steht der jeweilige Bundespräsident an der Spitze der Charts, oft geben um die 70% der Befragten an, er müsse eine noch größere ›Wichtigkeit‹ erlangen. In Zusammenfassungen ist dann regelmäßig zu lesen, die Umfrage habe ergeben, x sei »beliebter« oder »populärer« als y, wenn x eine ›wichtigere Rolle‹ zugebilligt wurde als y. Aus der Top Twenty, die der »Spiegel« zeigt, gehen aber auch Bekanntheitswerte hervor. Politiker, die sich auf den hinteren Plätzen der Top Twenty befinden (denen noch häufig von 20 bis 30% der Befragten eine »wichtige Rolle« zugebilligt wird), sind oftmals 20 bis 40% der Deutschen unbekannt. Falls sie bei ihnen Beachtung gefunden haben sollten, dann offenkundig keine, die das Namens- und Bildergedächtnis länger beschäftigt hat.

Die Präsentation solcher Meinungsumfragen fällt fast immer anders aus als die der Kauf- oder Rezeptionscharts. Im Unterschied zu einer Darstellung, welche die meistgekauften etc. Titel mit der Zahl 1 (oder 1.) und der obersten Platzierung auf der Seite markiert (und den danach am meisten gekauften, gehörten etc. Titel mit der Ziffer 2 darunter aufführt), wird bei Meinungsumfragen oft auf die Nummerierung verzichtet und der am häufigsten genannte Punkt durch das relativ größte grafische Symbol ausgezeichnet (die kleineren Symbole sind nicht selten daneben angeordnet). Dies liegt auch oder vor allem daran, dass durch die Prozentangabe die unterschiedliche Größenordnung der grafischen Symbole (etwa Rechtecke, Säulen oder Tortenstücke) genau in ihrer Relation berechnet werden kann. Viele Charts verzichten auf diese Prozentangabe (in Bücherbestsellerlisten gibt es z.B. keine Angabe, dass Platz 1 auf der Liste in der zwölften Kalenderwoche 12% der Buchkäufe insgesamt auf sich gezogen hat, Platz 2 lediglich 5%), auch aus diesem Grund entfällt bei ihnen die Visualisierung mit geometrischen Symbolen. Die Abstufung von erstem und zweitem Platz usf. offenbart bei ihnen darum nur ein ›Mehr‹ und ›Weniger‹, nicht aber das Ausmaß des Abstands.

Bei der gängigen Präsentation von Meinungsumfragen hingegen geht der Abstand sowohl aus den geometrischen Symbolen als auch den Prozentangaben hervor. Wahrscheinlich liegt darin der Grund für den Verzicht, die Ergebnisse von Meinungsumfragen mit Ordinalzahlen zu ordnen: Die Prozentzahl bietet schon genug Orientierung über das ›Mehr‹ und das ›Weniger‹, über den Spitzenplatz und die hinteren Ränge. Absolute Zahlen hingegen werden wohl aus einem anderen Grund ausgespart: Bei repräsentativen Umfragen verzichtet man in Illustrierten etc. wahrscheinlich auf die Nennung, wie viele Teilnehmer aus dem Sample sich für Politiker x oder Meinung y ausgesprochen haben, weil die Zahl so niedrig ausfällt. Auf die Hochrechnung der z.B. 354 Beteiligten, die eine bestimmte Antwortmöglichkeit angekreuzt oder genannt haben, zu dadurch repräsentativ ermittelten sieben Millionen Deutschen verzichtet man wiederum wohl, weil die vielen Millionen jeweils nicht leibhaftig Antwort gegeben haben. So bleibt es bei der etwas schamhaften Mitteilung, x Prozent der erwachsenen Bundesbürger hätten irgendetwas getan oder gemeint.

Bei der Angabe von Einschaltquoten hingegen wird aus unbekannten Gründen anders verfahren: Charts mit genauen Aufschlüsselungen zu den meistgesehenen Sendungen eines bestimmten Zeitabschnitts sind keine Seltenheit, obwohl auch die von ihnen ausgewiesenen Millionen Zuschauer hochgerechnet wurden und nicht persönlich Auskunft gaben. Dann heißt es z.B.: Am 30.7.2017 besaß der Spitzenreiter des ZDF, der Fernsehfilm »Katie Fforde: Geschenkte Jahre«, im Hauptabendprogramm einen Marktanteil von 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum; aber auch die absolute Zahl wird errechnet und angegeben: 4,98 Millionen Zuschauer. In solchen Fällen führt die Stichprobe – Daten einer Panelgruppe von ein paar tausend Haushalten – zur genauen Angabe der Gesamtzuschauerzahl (bzw. zur Zahl eingeschalteter Fernseher mit dem jeweiligen Programm), die auch in den Charts vermerkt werden (über die Angabe des Rangplatzes hinaus).

Bei Meinungsumfragen könnten solche absoluten Zahlen auch jederzeit ausgewiesen werden; falls ihr Sample repräsentativ für alle Bürger einer Nation steht, geben diese Zahlenangaben im Rahmen der üblichen statistischen Abweichung genau an, wie viele Personen eines Landes (oder einer anderen Gruppe) z.B. etwas gut und wie viele etwas weniger gut finden. Eine repräsentative Erhebung, die nach der Einschätzung zu Musikstücken fragt, könnte darum genau ermitteln, wie viele Deutsche insgesamt bestimmte Songs mehr oder minder schätzen – im Gegensatz etwa zu Kaufcharts, die lediglich vermerken könnten, wie oft etwas konkret erworben wurde.

Veröffentlichte Kaufcharts kommen sogar fast immer ohne solch eine Zahlenangabe aus, wie oft ein Produkt verkauft wurde. Deshalb bieten diese Charts keinen Aufschluss über nationale Präferenzen, ökonomische Entwicklungen oder geänderte kulturelle Vorlieben. Manchmal zeigen Charts Unterschiede zur Platzierung beim letzten Erhebungszeitpunkt an, einen Vergleich zum Vorgängerprodukt gewähren sie jedoch bislang nicht. Die Krise einer ganzen Branche machen sie ebenfalls zumeist nicht sinnfällig. Den Kaufcharts kann man oftmals nicht entnehmen, ob ihre vorderen Ranglisteninhaber von Zehn- oder Hunderttausenden gekauft wurden, hier bleibt es bei der Auskunft ›Deutsche Single-Charts Platz 1‹, oder ›Amazon-Bestseller-Rang: Nr. 9 in Schuhe & Handtaschen‹. Ob in dem einen Jahr 10.000 und in dem davor noch 20.000 Käufe oder Klicks nötig waren, um denselben Platz zu erreichen, ist diesen Charts nicht zu entnehmen, hier hilft es auch nichts, zwei Ranglisten nebeneinanderzulegen.

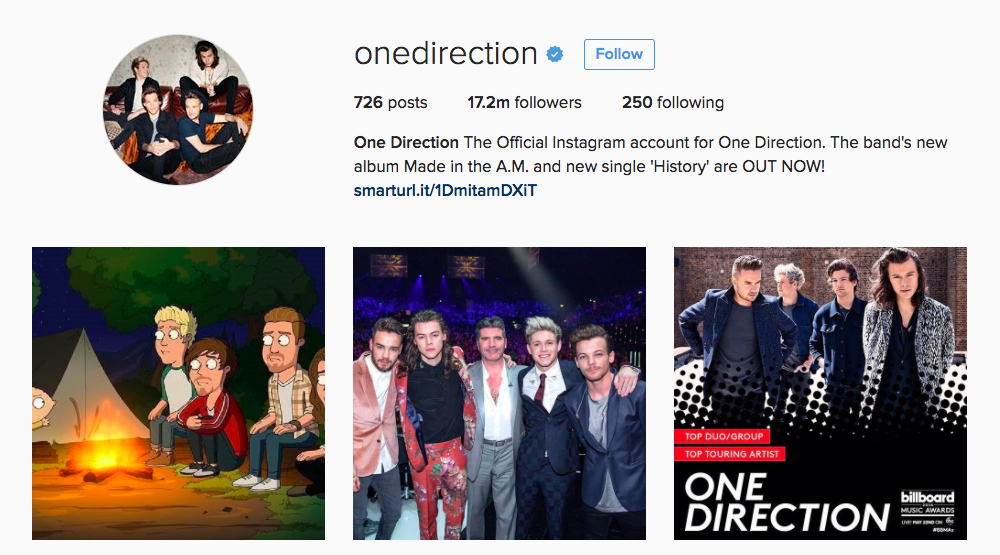

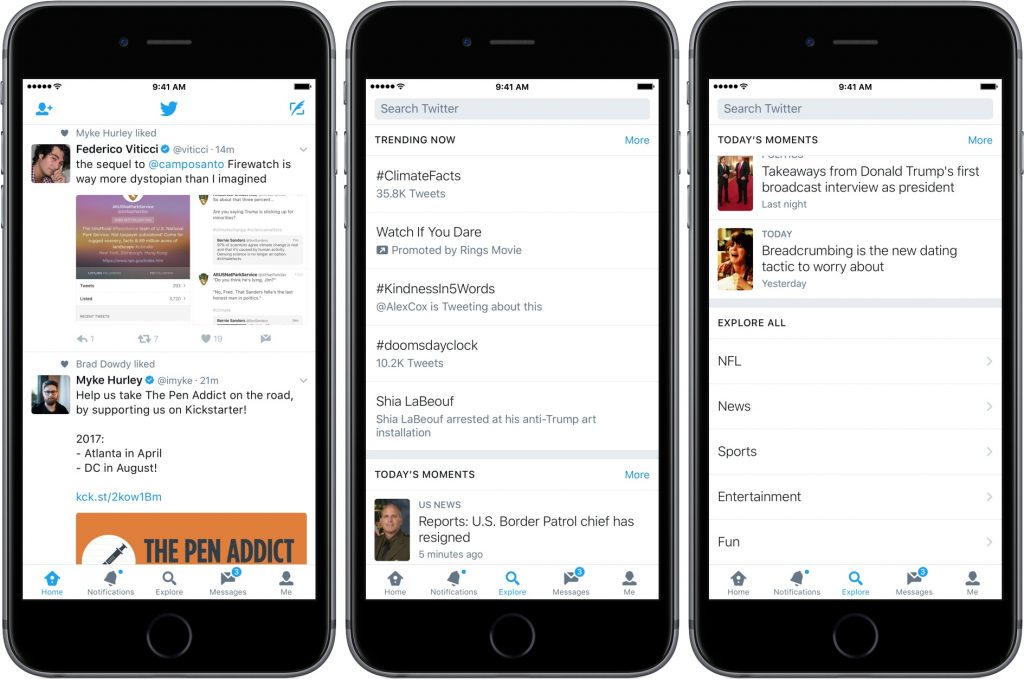

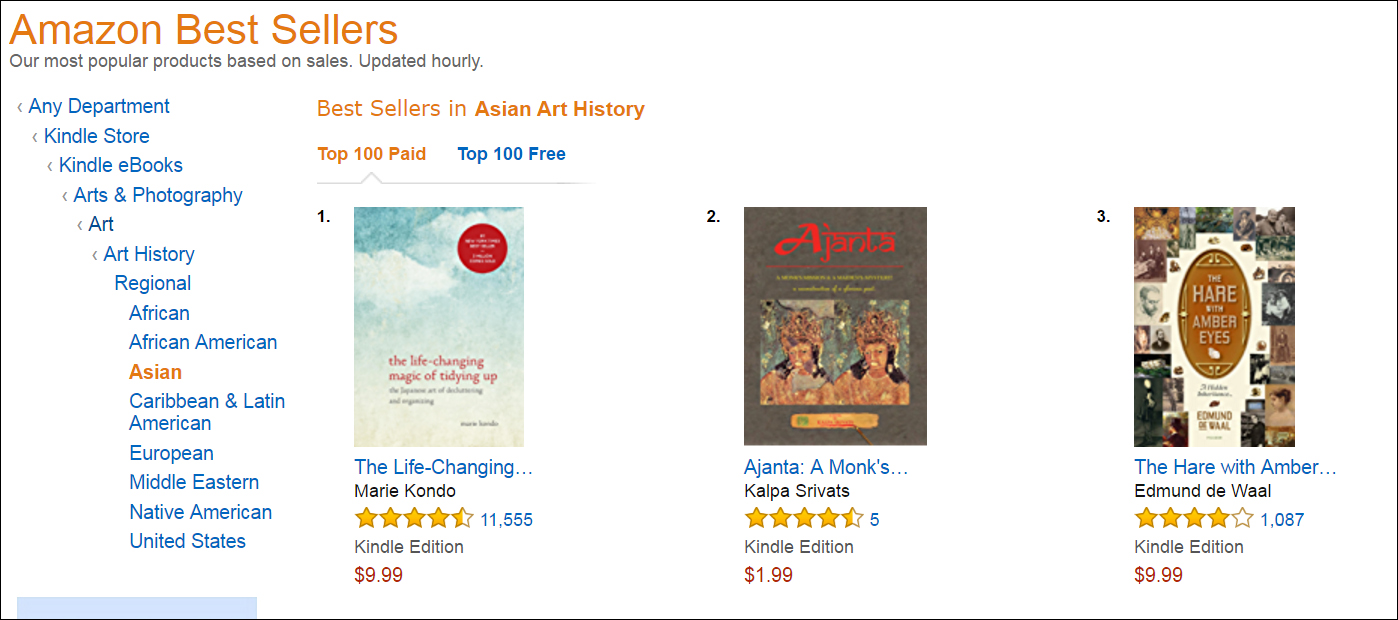

Insgesamt gesehen sind vor allem Websites aber recht auskunftsfreudig. Wahlergebnisse präsentieren sie häufig in absoluten Zahlen (23.498 Friends, 3426 Retweets, 894.657 Streams etc.). Darum erstaunt es wenig, dass sie diese mitunter auch in Charts präsentieren (wenn auch dabei nicht immer die absoluten Zahlen mit aufgeführt werden, sondern lediglich Ordinalzahlen und/oder grafische Anordnungen die Reihung und die Abstände verdeutlichen): Spotify-»Charts«, Twitter-»Trending Topics«, KnowYourMeme-»Trending Images«, Instagram-»Rankings«, Amazon-»Bestseller«.

Im Bereich »Bücher« der stündlich aktualisierten Amazon-Charts z.B. lautet der Spitzenreiter am 5.7.2017 um 14:54 Uhr: »Bretonisches Leuchten« von Jean-Luc Bannalec; auf Platz 3 befindet sich das »Bürgerliche Gesetzbuch«, Amazon folgt hier also nicht anderen Bestsellerlisten mit ihren Genre-Trennungen, sondern reiht einfach alle Bücher aus seinem Sortiment unterschiedslos auf, getrennt nur nach der Verkaufszahl. Die wissenschaftlichen Bände besitzen auch alle eine Chartsposition, meist liegt ihr Platz zwischen Nr. 130.000 und 1.300.000.

Dies kann man aber nur beim Blick auf die Webpages mit Hinweisen zum je einzelnen Buch erkennen, fortlaufende Charts, die das komplette Amazon-Buch-Programm umfassten, sind nicht zu finden. Wie bei allen anderen Internetkonzernen bleiben bei Amazon die Charts auf wenige Titel beschränkt: Top 20, höchstens Top 100. Dadurch ist deutlich erklärt, dass Charts der Ausstellung und Feier des Populären dienen, nicht der Dokumentation aller Gattungsmitglieder. Hochgradig ausgeweitet wird das Chartsprinzip aber durch die Vervielfältigung der Ranglisten. Amazon bietet eine unübersichtlich große Zahl an spezielleren Charts an. Wenn man Popularität an großen Zahlen mit mindestens vier Nullen misst, können die Objekte auf diesen Listen sie häufig nicht erzielen; oft reichen wenige Käufe pro Woche aus, um sie auf Spitzenplätze zu befördern. Dass Popularität relativ sein kann, lernt man an diesen Charts rasch. So gibt es etwa im Bereich »Bücher« bei Amazon auch »Bestseller« nur zum Thema »Popkultur«. Ähnlich spezielle Charts gibt es zu vielen anderen Warengruppen, von »Bestsellern« in »Henkeltaschen (Damenhandtaschen)« bis zu »Bestsellern« in »Wandtattoos & Wandbilder«.

Ein Ranking erfahren ebenfalls die Anmerkungen der Kunden zu jedem einzelnen Produkt. Im Stil von Meinungsumfragen wird Internetusern die Möglichkeit gegeben, die Produkte zu bewerten, indem sie eins bis fünf Sterne vergeben. Über diese standardisierte Vorgabe hinaus können sie auch individuelle Texte zu den einzelnen Waren verfassen: Sie beschreiben ihren Gebrauch des Produkts, schätzen das Preis/Leistungs-Verhältnis ein oder äußern verschiedene andere Wertungen. Angeordnet werden diese Einträge von Amazon, indem die am häufigsten von anderen Usern als positiv eingestufte »Kundenrezension« an die erste Stelle gesetzt wird; die nachfolgenden Einträge besitzen jeweils niedrigere Empfehlungszahlen bzw. subjektive Angaben (x »Personen fanden diese Information hilfreich«) – »Top-Kundenrezensionen«.

Das Chartsprinzip wird im Netz selbst von traditionellen Organen nicht verschmäht. Ihre qualitativ ›besten Angebote‹ weisen sie dort nicht regelmäßig aus, auch wenn sie intern bei Redaktionsbesprechungen und Firmenkonferenzen sowie in publizierten Kommentaren und Rezensionen fortwährend substantielle Argumente für solche Selektionen verwenden. Stattdessen erkennen sie das kapitalistische Prinzip und vor allem die quantitative Bedeutung der Abnehmer an, indem sie nicht nur ihre Produkte generell auf zielgruppengerechte Verkäuflichkeit hin ausrichten, sondern zusätzlich angeben, welche einzelnen Angebote besonders stark wahrgenommen worden sind (die Website der »FAZ« z.B. gruppiert ständig auf ihrer Startseite Artikel unter der Überschrift »Meist gelesen auf faz.net«).

Angesichts der Fülle an Click Rates, die sie messen und teilweise einzeln gut sichtbar vermelden, wären bei vielen Websites noch sehr viele weitere Bilanzen und Angaben in Chartsform möglich. Printorgane und TV-Sendungen füllen diese Lücke zum Teil, indem sie öffentlich sichtbare Social-Media-Wahlergebnisse in Charts zusammenstellen (»Das sind die derzeit 16 wichtigsten Influencer in Deutschland«). Vor allem gibt es eine Vielzahl an spezialisierten Websites, die unterschiedliche Wahlakte auf Social-Media-Seiten in Ranglisten bilanzieren (etwa im »Klout Score« oder beim 10000-Flies-Ranking »Social-Network-Resonanz« etc.).

Als Grenzfall ist schließlich die wichtigste Website, Google, einzustufen. Nach einer Suchangabe werden zehn Treffer angezeigt, man kann das über »Sucheinstellungen« bis auf hundert pro Webpage steigern – wieder einmal die bekannte Chartseinteilung von Top Ten bis Top Hundred. Für den Versuch, Google-Trefferlisten als Charts zu klassifizieren, spricht auch der Beginn der Suchmaschine vor zwanzig Jahren. Trotz aller Geheimnisse rund um die Google-Platzierungskriterien ist der Ausgangspunkt bestens bekannt: der Algorithmus PageRank. Dank ihm werden jene Seiten bevorzugt angezeigt, die von vielen anderen Seiten verlinkt worden sind, welche wiederum bestenfalls selbst oft von anderen in Link-Form angeführt werden. Auch wenn der Google-Algorithmus seitdem viele Änderungen erfahren hat, kommt das Kriterium der ›link popularity‹ wohl weiter zur Anwendung. Bei der Gewichtung der Suchergebnisse spielen aber auch andere, qualitative Kriterien eine Rolle. Da sie keineswegs allein und direkt auf die zählbaren Voten der »Quality Rater« zurückgehen, die Google zu Tausenden beschäftigt, kann die Trefferliste nicht rein als Charts eingestuft werden.

Recht undurchsichtig bleiben auch die Listen anderer Algorithmen, sofern ihre Rankings nicht rein auf standardisierten Bewertungen einzelner User in Form von z.B. eins bis fünf Sternen beruhen, sondern auch Rezensionstexte einbeziehen, um deren Aussagen für Ranglisten wie ›Die besten 25 Hotels‹, ›Die besten 10 Strände‹, ›Die besten 50 Gourmet-Restaurants‹ nach teils unbekannten Kriterien zu gewichten und zu bilanzieren. Sie befinden sich mit ihren Verfahren der Auswertung von Kundeneinschätzungen irgendwo zwischen der standardisierten Meinungsumfrage und der qualitativen, nicht repräsentativen Inhaltsanalyse. Auch wenn man sie darum nicht zu den Charts rechnen möchte, sind sie dennoch ein nachdrücklicher Beleg für die Bedeutung des Chartsprinzips und die starke Präsenz seiner Darstellungstechniken.

Populäre Kultur

Populär ist, was viele zumindest vorübergehend beachten und schätzen. Nimmt man diese einfache Wortbedeutung zum Ausgangspunkt, lassen sich einige weitere Beobachtungen zum Sprachgebrauch anschließen. ›Viele‹ meint hier üblicherweise: vergleichsweise viele. Populär ist also z.B., was viele Musikhörer gerne an Musik rezipieren, was viele Wahlberechtigte bei Wahlen wählen, was Geisteswissenschaftler häufig zustimmend zitieren, was Käufer bevorzugt gebrauchen, was Parteimitglieder ins Parteiprogramm aufnehmen oder wen Schüler einer Klasse für ihren Lieblingslehrer halten.

Dieser Wortgebrauch von ›populär‹ ändert sich, wenn zu ›populär‹ noch die ›Kultur‹ hinzukommt. Zur ›populären Kultur‹ werden zumeist nur ganz bestimmte Phänomene geschlagen, nicht unterschiedslos alles, das relativ beliebt ist. Auch reicht es nicht, wenn die Gruppe, die etwas mag, nur ein paar dutzend oder hundert Leute umfasst. Die Rede von der ›populären Kultur‹ setzt eine größere Zahl an Menschen voraus. Andererseits kann man im alltäglichen Zusammenhang auch von ›populärer Kultur‹ sprechen, wenn Dinge nicht durchgehend beliebt sind, sondern oft nur stark beachtet werden.

Angesichts der Befunde des letzten Kapitels soll nun aber ein teilweiser Bruch mit dem gängigen Sprachgebrauch erfolgen. Wegen der zahlreichen Belege für die Bedeutung von Charts, in denen Wahlergebnisse nach Häufigkeit geordnet werden, soll ›populäre Kultur‹ eine eingeschränktere Bestimmung erfahren. Der Vorschlag zum Begriffsgebrauch lautet darum in einem ersten Angang: Von ›populärer Kultur‹ sollte gesprochen werden, wenn häufig standardisierte Verfahren zum Einsatz kommen, die es ermöglichen, Wahlakte in quantitativer Hinsicht zu erfassen und zu beziffern. Entsprechende Ergebnisse müssen in veröffentlichter Form vorliegen und nicht in den Archiven von Firmen und Exekutivorganen als Privateigentum oder geheime Information ruhen.

Zur populären Kultur sollen aber ebenfalls bestimmte Gegenstände dieser Zähl- und Präsentationsformen gehören, sofern durch exakte Erhebungen oder einigermaßen zuverlässige Schätzungen sichergestellt ist, dass die jeweiligen Vorlieben von einer großen Zahl an Menschen geteilt werden (gemessen z.B. an der Einwohnerzahl eines Landes). Je mehr Leute bzw. ihre Wahlakte in bestimmter Hinsicht von den Zählverfahren einzeln erfasst oder je höhere Prozentsätze nach repräsentativen Stichproben errechnet worden sind, desto stärker gehören diese Phänomene zur populären Kultur.

Wer den Begriff ›populäre Kultur‹ lieber für andere Phänomene gebrauchen möchte, weil ihm das ›Volk‹ in der ein oder anderen Hinsicht wichtig und wertvoll erscheint, könnte stattdessen z.B. von der ›Charts-Gesellschaft‹ oder vom ›(neo-)liberalen Zähl-Regime‹ sprechen. Dass die genannten Phänomene innerhalb der liberalkapitalistischen Gesellschaften seit Mitte des 20 Jahrhunderts von großer Bedeutung sind, dürfte wohl grundsätzlich unbestritten sein (zu politischen Wahlergebnissen treten Ende des 19. Jahrhunderts die ersten, kleinen Bestsellerlisten; Meinungsumfragen sowie die »Billboard«-»Hit Parade«- und »Popular Music«-Charts kommen in den USA seit den 1930er Jahren hinzu, bevor sie sich ab den 1950er Jahren international stark ausbreiten). Es wäre darum von Vorteil, über einen Begriff dafür zu verfügen (einzelne Nachweise dazu in meinem Buch »Populäre Kultur« aus dem Jahr 2006, dem auch einige modifizierte Ideen und Formulierungen dieses Essays entnommen sind).

›Charts‹ – um auch diesen Begriff festzuhalten – listen Wahlakte nach ihrer quantitativ ermittelten Rangfolge auf und weisen keineswegs alle gezählten Wahlakte bzw. deren Objekte aus, sondern bloß eine geringe Anzahl an Elementen (z.B. Top-Ten- oder Top-Twenty-Charts). Bei Charts handelt es sich nicht um wissenschaftliche Tabellen oder statistische Angaben, die das Häufigste bis Seltenste umfassen, sondern um Listen, die das Häufigste präferieren, weil sie es an die Spitze der Darstellung setzen und das Seltene konsequent aussparen.

Auch Charts, die keine hohen Wahlergebnisse aufführen können, gehören zur populären Kultur, nicht aber ihre aufgelisteten Gegenstände: Charts z.B. mit Angaben zu den populärsten Lehrern einer Schule, zu den meistgekauften Aufsatzsammlungen zur Systemtheorie oder zu den Top-Kundenrezensionen zum Glaskaraffen-Wassersprudler Soda-Stream Chrystal 2.0 gehören zur populären Kultur, weil sie wie Charts allgemein auf dem Verfahren der Zählung von Wahlakten beruhen und deren Ergebnisse ohne (eigene) qualitative Gewichtung sortieren; die jeweils erfassten und aufgelisteten Lehrer, Sammelbände und Top-Kundenrezensionen rechnen aber nicht dazu.

Wenn sie selbst große Beachtung erfahren, sind Charts in zweifacher Hinsicht Teil der populären Kultur: Chart-Shows besitzen manchmal hohe Einschaltquoten, Bücherbestsellerlisten sind nicht nur in Zeitschriften, sondern auch an zentraler Stelle in umsatzstarken Buchhandlungen zu finden. Grafische Darstellungen von Umfrageergebnissen bilden einen festen Bestandteil politischer Illustrierten, aus ihnen beziehen viele ihre Meinung darüber, was populär ist. Im Internet kommen sehr viele Homepages nicht ohne Hinweise auf die am meisten gelesenen, empfohlenen oder kommentierten Beiträge aus. Social-Media-Accounts können ihre eigene Position in Ranglisten verorten lassen und dadurch jeweils ermessen, in welch großem Abstand sie sich noch zu den vorderen Plätzen befinden; viele Websites geben ihnen Tipps, wie sie die Führenden nachahmen können, um stärker von den Algorithmen erfasst zu werden und so ihr Ranking zu verbessern.

Unter ›populäre Kultur‹ fallen im hier vorgeschlagenen Sinn also – abschließend definiert und zusammengefasst – zwei Dinge: Erstens gehört sowohl die Auszählung und anschließende Veröffentlichung einzelner Wahlakte als auch die Verfertigung und anschließende Veröffentlichung von Charts dazu. Zweitens gehören im Sinne der Rede von den zahlreichen Wahlakten sowohl häufig rezipierte Phänomene und häufig vorgenommene Handlungen als auch häufig für gut befundene Phänomene zur populären Kultur.

Popularität im qualitativen und Popularität im quantitativen Sinne müssen in dieser populären Kultur demnach nicht in eins fallen: Personen, Gegenstände, Handlungen und Ereignisse, die oftmals wahrgenommen werden, aber unbeliebt sind, zählen ebenfalls zur populären Kultur. Sie werden oft rezipiert, um sie (wiederholt) kritisieren zu können. Be- und Verachtung gehen hier Hand in Hand. Ihnen schenkt man gerne Aufmerksamkeit, um mit einiger Begeisterung oder zumindest Emphase festzustellen, dass man sie nicht gernhat. TV-Programme und Webpages, die sie präsentieren, werden fast ebenso oft eingeschaltet und angeklickt, wie ihr Sujet anschließend verdammt wird.

Übernimmt man diesen Begriffsvorschlag‚ geht ›populäre Kultur‹ nicht von vornherein in substantiellen Einheiten auf: weder im Wesen des Volks noch im überzeitlichen ›common sense‹, noch in der ihrer selbst bewussten Arbeiterklasse, in der systemisch kaum überformten Alltagskommunikation und Lebenswelt, in den einfachen Leuten oder wahren Fans.

Ebenfalls gehören demnach nicht per se zur populären Kultur: populistische Meinungen, reizvolle oder standardisierte Bücher und Videos, einfache, eingängige Songs, leicht verständliche Botschaften etc. Sie können (auch sehr häufig) in den Top Five vertreten sein, müssen es aber nicht. Falls sie dort einmal nicht anzutreffen wären, handelte es sich bei den Charts und mitunter auch bei ihren aufgelisteten Gegenständen (falls sie über eine sehr hohe Zahl an Käufen, Rezeptionen, Nennungen etc. verfügten) dennoch um Phänomene der populären Kultur.

Wenn man diese Begriffsfestlegung teilt, ist populäre Kultur in ihrem Zuschnitt, nicht aber in ihrem inhaltlichen Ergebnis festgelegt. Das fortgesetzte Zählen öffnet zwar nicht zwangsläufig die Zukunft, setzt jedoch ebenso wenig voraus, dass die Gegenwart genauso ist wie die Vergangenheit. Bei der nächsten Wahl in vier Jahren kann es einen anderen Sieger geben; die Einschaltquote sinkt vielleicht bereits in drei Wochen erheblich; was in der Meinungsumfrage vor dreißig Jahren noch kaum Zustimmung erhielt, wird vielleicht in der Gegenwart mehrheitlich unterstützt oder gewünscht. Bei Kaufcharts ist es – abgesehen etwa von Listen zu beliebten Grundnahrungsmitteln – ohnehin schwer möglich, sich über Jahre an der Spitze zu halten; unter verschiedenen Marken und ihren Angeboten ist der Konkurrenzdruck hoch, die Positionen in den oberen Rängen wechseln häufiger, als es den zeitweiligen Spitzenreitern lieb ist. Unverändert bleibt darum prinzipiell allein die Entscheidung, sich das Urteil über Popularität von ausgezählten Wahlakten und ihrer Präsentation in Charts bestimmen zu lassen.

Zur Offenheit und Variabilität trägt auch der geringe Informationsgehalt vieler Charts bei. Wie bereits ausgeführt, kann man vielen Charts nicht ablesen, ob die in ihnen aufgeführten Phänomene in absoluten Zahlen hoch zu veranschlagen sind; sichtbar ist nur, dass etwas mehr oder weniger gekauft, angehört, ausgeführt wurde. Natürlich ist durch andere Daten, aber auch eigene Beobachtungen (gefüllte Stadien und Konzerthallen, viel Publicity, große Warenmengen in vielen Geschäften, alltäglicher Gebrauch, starke Präsenz in der Facebook-Timeline etc.) für den Außenstehenden oft recht gut einzuschätzen, wie der Status sein mag, ein Moment der Unsicherheit bzw. Unkenntnis bleibt aber mitunter erhalten. Deshalb können Charts manchmal erfolgreich den Anschein von Popularität erzeugen: Sie weisen Spitzenplätze aus, die bei Betrachtern, die nicht über genauere Kenntnisse verfügen, den Eindruck hoher Bekanntheit und Beliebtheit erwecken, auch wenn die Rangunterschiede tatsächlich bloß zwischen insgesamt mittelmäßig rezipierten Dingen bestehen. Solch ein Aufmerksamkeitserfolg wiederum kann in der Folge zur weiter steigenden Popularität auch im Sinne hoher Zahlen beitragen. Auch diese Wirkung bleibt aber verborgen, solange nicht weitere Zahlenangaben zur bloßen Abfolge der Ranglistenplätze hinzukommen.

Direkt ablesen kann man Charts in den allermeisten Fällen ebenfalls nicht, ob die hoch platzierten Phänomene sich dort befinden, weil sie der Wahlentscheidung einer Gruppe entstammen, oder ob sie ihren Top-Five-Rang Angehörigen verschiedener Gruppen verdanken. Charts können darum im Gegensatz zu soziologischen Erhebungen einen Schichten- und Generationenunterschied (mindestens vorübergehend) verdecken oder aufheben, falls auch sonst den Betrachtern weitgehend unklar ist, wer zum Chartserfolg besonders beigetragen hat. Nur selten weiß man, nachdem man auf Charts geschaut hat, wer zu den Käufer- und Rezipientengruppen einzelner Titel zählte; fast nie weiß man, ob es sich um dieselben Leute handelte, die im Monat oder Jahr zuvor denselben oder anderen Titeln die Top-Five-Position verschafften.

Bei den ›Mainstream‹-Charts handelt es sich deshalb bloß um eine Behauptung, deren Existenz nicht von genauen Bestimmungen der Chartsbetreiber und ihren damit verbundenen Zählweisen abhängt, sondern von normativen Überlegungen. Ebenso wenig ist Charts zu entnehmen, dass die Spitzenreiter statistisch gesehen im Bereich des ›Normalen‹ situiert sind oder dass die Selbstbeschreibung einer ›Partei der Mitte‹ auf die erfolgreichste Partei zutrifft. Charts zeigen nur an, dass die auf dem ersten Platz anzutreffenden Gegenstände in stärkerem Maße ausgewählt wurden als alle anderen, die sich in den jeweiligen Listen befinden.

Wie die wiederholt angeführten Beispiele schon zeigen, besteht die populäre Kultur keineswegs nur aus Popmusikcharts und Bestsellerlisten. Hinzu kommen vor allem Ranglisten politischer Wahlen, von Meinungsumfragen und Click Rates. Charts sind auch bei wenig bekannten Gegenständen das Darstellungsmittel der Wahl: Zitationsrankings etwa verzeichnen, welche Autoren und Texte von Wissenschaftlern am häufigsten ausgewählt wurden, um angegeben oder diskutiert zu werden; Kritiker-Bestenlisten setzen sich aus Angaben zu den Favoriten einer Reihe von Kulturjournalisten zusammen.

Die Bilanz fällt darum leicht: Das Chartsprinzip prägt die Darstellung vieler Wahlergebnisse, seine Wirkung ist mitunter groß. Die Auflistung quantitativ ermittelter Wahlergebnisse geschieht nicht aus Freude an irgendeiner statistischen Ordnung, sondern zielt genau auf die Herauspräparierung und Etablierung von Spitzenpositionen. Deren Inhabern kommt dank der Top-Platzierung manchmal eine beträchtliche Macht und Wirkung zu: Das, was nach Behauptung der Charts am häufigsten gekauft, gewählt und gemeint wurde, besitzt das Vorrecht. Es bekommt vorübergehend noch mehr Aufmerksamkeit, wird zeitweilig verstärkt rezipiert und gekauft, in Neuauflagen oder Abwandlungen weiter hergestellt oder fortgeführt. Mindestens untergründig (oftmals aber ausdrücklich) orientieren sich auch Pädagogen, Eltern, Geschmacksrichter, Wissenschaftler, Verfassungsrechtler an aktualisierten Ranglisten vorherrschender Meinungen – und nicht nur die Anhänger des Starsystems an Bestsellerlisten. Besonders stark fällt die Wirkung im politischen und staatlichen Bereich aus: die an die Spitze der Charts gewählten Abgeordneten, Präsidenten, Sheriffs, Richter, Bürgermeister verfügen über große politische, exekutive oder judikative Macht.

Aus der Sicht der Wählenden formuliert: Die Mehrheit mündiger Erwachsener bestimmt, wer der Gesetzgeber des ganzen Nationalvolks ist (zumeist können sie aber nicht die Gesetze selbst diktieren); eine große Zahl von Käufern, Abonnenten, Gebührenzahlern bestimmt indirekt mit, was im Fernsehen läuft, auf Websites oder in den Zeitschriften steht und in den Läden liegt; selbst die Wissenschaften unterliegen den zählbaren Trends innerhalb fachlicher Interpretations- und Verifikationsgemeinschaften; kleine Szenen und Periodika ermitteln ihre Favoriten mit den gleichen Verfahren, die sie in den Augen einer großen Zahl zur Minderheit machen.

Erhaben klingen mitunter die Überzeugungen, die solche Zählverfahren und Orientierungsprinzipien begleiten und begründen: Jeder Bürger hat die Freiheit zu wählen; im Reich der Politik, des Rechts, der Moral und der Kunst gibt es keine Naturgesetze, sondern nur menschliche, wandelbare Setzungen. Ungewöhnlicher formuliert: ›Manipulation‹ und ›Ideologie‹ sind nur leere Worte für die Überredungsversuche der jeweiligen Gegner. Alltäglicher hört sich schon an: Was man heute als dringendes Bedürfnis erkennt, langweilt einen morgen eventuell bereits wieder. Und für viele, die Wahlfreiheit als hohes Gut feiern, klingt die Auffassung, dass es keine sichere Erkenntnis des Guten und Schönen (vielleicht sogar des Wahren) geben könne, höchstwahrscheinlich eher bedrohlich als verheißungsvoll: Zwar erweitern sich durch die Verneinung gesicherter, zeitenthobener Einsicht die Wahlmöglichkeiten enorm, zugleich stellt sich aber unabweislich die Notwendigkeit der Wahl.

Wenn das Schöne, Richtige und Wahre nicht unabhängig von beliebigen Meinungen feststünde, könnte es letztlich auch nicht argumentativ festgestellt werden. Um ihm größere, vor allem institutionelle Bedeutung zu geben, bliebe dann u.a. als Lösung übrig, sich auf das Resultat bestimmter, temporärer Wahlen und ihrer (relativen) Mehrheiten zu berufen. Das Schönste wäre dann, was sich an der Spitze der Ästhetik-Charts befände, das moralisch Richtige, was die meisten in Meinungsumfragen als gut eingestuft hätten, das Wahre, was Bürger, Studenten oder Wissenschaftler überwiegend als angemessene Beschreibung ansähen. Für Aufklärer wie Konservative wäre dies schwer oder gar nicht zu ertragen: Nach dem Wegfall der Wesensschau und unverbrüchlicher Anschauungen besäße das quantitative Prinzip der populären Kultur mindestens genauso viel Wert wie die von ihnen als unabdingbar eingestuften Qualitäten der ›ästhetischen Erfahrung‹, des ›common sense‹, der systematischen, ›objektiven‹ Analyse oder der ›Bildung‹.

Anders gesagt und mit einer positiven Wertung versehen: Wenn einem auf vielen Gebieten die essentielle Einsicht fehlt und das richtige Argument deshalb auf diesen Feldern keine Diskussion beschließen kann, ist es sinnvoller, ein zählbares Mehrheitsvotum zu akzeptieren, als Gewalt entscheiden zu lassen – denn Mehrheiten können sich im Laufe fortgeführter Debatten wandeln, Gewaltakte hingegen alles still stellen oder vernichten. Zweifellos bleibt es aber Auffassungssache, ob man dieses Auszählen von Wahlentscheidungen als vorübergehendes Mittel zum Zweck ansieht, nach anschließend fortgeführter Diskussion zukünftig die richtige Einsicht zu erlangen, oder als Praxis, die solche Einsicht verhindert – oder als einen im demokratischen Sinne unumgänglichen Vorgang, nachdem die Überzeugung, man könne zur unvergänglichen Idee des Schönen, Wahren, Guten vorstoßen, verabschiedet worden ist.

Eindrucksvoll – für manche zugleich äußerst merkwürdig oder erschreckend – klingen diese Sätze, weil sie das in der westlichen Welt weitgehend durchgesetzte Prinzip der parlamentarischen Wahl – die Ermächtigung durch quantitativ bemessenen Chartserfolg – auf viele andere Gebiete übertragen. Da die Verfahren – Standardisierung von Alternativen, Auszählung, Darstellung in Ranglisten – sehr gut erprobt sind, wäre es tatsächlich kein Problem, auf diesem Wege die Spitzenreiter des jeweils als wahr, gut und schön Erachteten zu ermitteln. Viele solcher Auszählungen finden bereits statt, man müsste nur noch den Schritt gehen, z.B. die Top Five der Musikjahrescharts zu den besten Titeln des Jahres und folgerichtig zum Unterrichtsstoff zu erklären, die in Meinungsumfragen repräsentativ ermittelte Präferenz bei der Russlandpolitik zur außenpolitischen Leitlinie, usf.

An diesen Beispielen lässt sich jedoch bereits ablesen, dass die Ausprägungen der populären Kultur oftmals nicht auf institutionalisiertem Boden ruhen; ihre Spitzenreiter erfahren zumeist nur mehr Aufmerksamkeit, sie gelten aber in vielerlei Hinsicht nicht als maßgebend. Was oftmals in den wichtigsten Sektoren des Staates den Ausschlag gibt – der Spitzenreiter der Wahlcharts stellt die meisten Abgeordneten oder nimmt das Präsidentenamt ein –, ist eigentümlicherweise in vielen anderen, weniger entscheidenden Bereichen außer Kraft gesetzt. Darum bleibt der Chartserfolg bei vielen Organisationen bislang weitgehend ohne unmittelbare Auswirkung: Der Führende der Spotify-Charts wird nicht zum Creative Director und erst recht nicht zum CEO von Spotify, der Erste der Hardcover-Bestsellerliste nicht der Vorsitzende einer Schrifttumskammer, die Nr. 1 des Zitations-Rankings nicht automatisch Akademiepräsident.

Die nachhaltige Beschränkung fast aller populären Vorlieben und Wahlentscheidungen liegt darin, dass sie direkt folgenlos bleiben. Indirekt vermögen sie aber sehr wohl zu wirken. Die Bedeutung der populären Kultur sollte man deshalb nicht zuletzt daran messen, in welchem Maß die häufig mit Hilfe der Charts formierte Popularität Entscheidungen der staatlichen Exekutive und der freien Unternehmer beeinflusst. Auch Charts, die nicht auf Volksbefragungen im Rahmen direkter Demokratie beruhen und allenfalls über einen informierenden Charakter verfügen, besitzen vielfach beachtliche Wirkungen: Subjekte nutzen die Chartsergebnisse dazu, ihren Geschmack und ihre Moral anzupassen oder konträr auszurichten; Medien und Parteien nehmen Umfragewerte als Auftrag oder Bestätigung; die ökonomische Auswertung von Käufen beeinflusst die firmeninterne Planung der künftigen Produktion.

Im ökonomischen, künstlerischen, wissenschaftlichen, juristischen, pädagogischen Bereich finden aber keine Wahlen statt, die den Top-Rankings direkt Entscheidungsgewalt verleihen. Die Entscheidung über das Richtige, Wahre und Schöne soll nicht von den jeweiligen Spitzenreitern abhängen. Selbst in der politischen Arena, die doch auf dem Chartsprinzip beruht, wird dieser Standpunkt gegenwärtig nicht korrigiert. Abgeordnete und die von ihnen legitimierten Exekutiven verzichten z.B. darauf, Schulen auf die Behandlung von Bestsellern zu verpflichten, Gerichte auf weit verbreitete, repräsentativ ermittelte Moralvorstellungen, Professoren auf Theoriemoden oder Theater auf Inszenierungen der beliebtesten Stücke.

So gibt es viele Einschränkungen und Grenzen, die eine direkt durchschlagende Wirkung der in Charts ausgewiesenen Vorlieben verhindern: Abgeordnete sind bei parlamentarischen Abstimmungen nur ihrem Gewissen verpflichtet; Verfassungsgerichte haben regelrecht die Aufgabe, bestimmte Mehrheitsentscheidungen zu überprüfen und eventuell zu revidieren; Wissenschaftler sind aufgerufen, herrschende Ansichten nicht ungeprüft zu übernehmen; auf wirtschaftlichem Gebiet können Unternehmen mit Werbekampagnen versuchen, bestehende Mehrheitsansichten zu verändern, nicht nur sie auszunutzen; moderne Künstler sehen im ökonomischen Erfolg geradezu einen ästhetischen Misserfolg, und viele Museen, Theater und Redaktionen öffentlich-rechtlicher Sender folgen ihnen in dieser Auffassung (wenn sie auch nicht selten wenigstens insgeheim glücklich sind, vergleichsweise gut besuchte Ausstellungen, Aufführungen, Programme zu präsentieren); kein Fernsehsender kann gezwungen werden, etwas zu senden, nur weil es hohe Einschaltquoten verspricht; kein Unternehmen muss Waren herstellen, die ihm von Marktforschern nach der Auswertung von Umfrageergebnissen empfohlen werden; Firmen lassen sich ihre künftigen Investitionen auch nicht von vergangenen oder gegenwärtigen Chartserfolgen diktieren, die Entscheidung liegt bei den Eigentümern, nicht bei den Kunden, die diese Erfolge herbeigeführt haben.

Allerdings sind diese letzten Überlegungen ökonomisch gesehen wertlos, falls sie lediglich das Grundkapital aufzehren. Um nicht vom Markt zu verschwinden, muss ein Unternehmen erfolgreich sein. Eine große Zahl an Käufern dient diesem Ziel, solange sie einen Preis entrichten, der über den Herstellungskosten liegt. Deshalb wird unter den Bedingungen kapitalistischer Marktwirtschaft gesetzmäßig alles hergestellt, von dem man sich einen profitablen Absatz verspricht, also auch (und wegen positiver Skaleneffekte der Massenproduktion oftmals gerade) das, was relativ viele (voraussichtlich) erwerben wollen und sich leisten können (und diese Voraussicht stützt sich gerne auf Erfahrungen der Vergangenheit, die Charts abzulesen sind). Auch das als schlecht Erkannte, das Unbeliebte im qualitativen Sinne, wird produziert und publiziert, sofern es im quantitativen Sinne populär ist (genauer gesagt: sofern eine profitable Nachfrage erwartet wird).

Grundsätzliche oder sehr weitreichende Gegenkräfte zur populären Kultur sind darum nur in der privaten und staatlichen Sphäre, in Behörden, Vereinen, Parteien oder Verbänden, nicht aber innerhalb des kapitalistischen Wettbewerbs denkbar. Tatsächlich diskutieren Parlamente regelmäßig über Verbote möglicher populärer Phänomene (Sex- und Gewaltdarstellungen, Beleidigungen, Einblicke in die Intimsphäre, Satiren, ›Fake News‹, ›populistische‹ Äußerungen, terroristische Aufrufe) und erlassen nicht selten entsprechende Bestimmungen, die Behörden und Gerichte ausführen, interpretieren oder überprüfen (Anfang 2017 hat das deutsche Bundesverfassungsgericht z.B. den Verbotsantrag des Bundesrats gegen eine verfassungsfeindliche, nationalsozialistische Partei zurückgewiesen, weil sie zu unpopulär sei). Zudem haben fast alle staatlich subventionierten Kulturinstitutionen und öffentlich-rechtlichen Sender den Auftrag, ein Gegenwicht zu den kommerziell erfolgreichen Charts-Spitzenreitern zu bilden. Allerdings setzt dieser Auftrag die populäre Kultur mit ihrer Ausrichtung auf hohe Wahlergebnisse nicht vollständig außer Kraft. Viele politische Parteien und ihre Mandatsträger achten unter Berufung auf demokratische Prinzipien darauf, dass Zuschauerzahlen nicht durchgängig gering ausfallen, schon allein deshalb, um ihre eigene Publizität gesichert zu wissen. Vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden darum politische Informationssendungen von Fußballübertragungen und Krimis flankiert.

Entschiedener gehen sehr viele privat initiierte, hauptsächlich vom unbezahlten Engagement der Mitglieder getragene Foren und Vereine vor; sie berufen sich noch ausdrücklicher auf Qualitätsmaßstäbe, um ihre starke Abneigung gegenüber dem quantitativen Prinzip und der damit verbundenen Bevorzugung der Charts-Ranglistenersten anzuzeigen. Sie versuchen ihre Auffassung auch dann beizubehalten und durchzusetzen, wenn die von ihnen als qualitativ hochwertig erachteten Gegenstände nicht mit einer quantitativ großen Unterstützung rechnen können.

Diese Auffassung wird auch von vielen Firmen geteilt, mitunter wegen moralischer oder ästhetischer Überzeugungen der Inhaber, zumeist aus Imagegründen (wenn die Werbung die Qualität des Produkts herausstellt und/oder die Unternehmen in Nischen- oder Luxusmärkten engagiert sind). Das bleibt aber die Position einzelner Wettbewerber und besitzt keine Konsequenzen für die Warenproduktion insgesamt, die vom Gesetz der Renditenmaximierung bestimmt wird (prinzipiell ungeachtet möglicher Qualitätsdefizite profitabler oder auf Profit abzielender Produkte).

Im Rahmen der kapitalistischen Logik kann grundsätzlich allenfalls die Frage diskutiert werden, ob das Warenangebot und seine Reklame den großen Absatz, der in Charts teilweise dokumentiert wird, selbst geschaffen hat oder ob die populäre Kultur den ursprünglichen, substantiellen Wünschen einer großen Zahl entspringt. Wenn man allerdings nicht voraussetzt, dass es so etwas wie ›eigentliche‹, möglicherweise unterdrückte menschliche Bedürfnisse gibt (über Essen, Trinken, Schlafen hinaus), bleibt die Frage theoretisch bedeutungslos. Populäre Kultur versucht diese Frage praktisch bedeutungslos zu machen, weil sie mit dem Zählen und der Auflistung von Wahlergebnissen in Charts nie aufhört.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des transcript Verlags.