Verbergen und zeigen

[zuerst erschienen in: Jörg Scheller/Alexander Schwinghammer (Hg.): Anything Grows. 15 Essays zur Geschichte, Ästhetik und Bedeutung des Bartes. Stuttgart 2014, Franz Steiner Verlag, S. 127-166]

And here, kind (bearded, or beardless, or shaven) reader! I took out my case of razors; I looked at them for a moment; I saw they were marked „Wade and Butcher“ on the blade; a most significant and ominous legend: and I said, „No more shall you wade over my face, or butcher my beard!“ and quietly pitched them into the stove.[i]

Prolog. The Beardles

Es ist fast zu einfach, um wahr zu sein. Als die Beatles am Anfang ihrer Karriere standen, spielten sie dudeligen Schlager-Rock’n’Roll, dem Theodor W. Adorno attestierte, „den Umkreis des Festgelegten in gar keiner Weise [zu] überschreiten“.[ii] Nicht ganz zu unrecht. So glatt und unbedarft wie ihre Musik wirkten die Beatles selbst. Alle Mitglieder der Band waren in der Frühphase bartlos, wie übrigens auch Adorno. Das Cover des Debütalbums Please Please Me von 1963 zeigt vier junge Männer, die freundlich lächelnd im Treppenhaus von EMI London posieren. Auch auf den Covers von With the Beatles (1963), A Hard Day’s Night (1964), Beatles for Sale (1964), Rubber Soul (1965) und Revolver (1965) sind die Gesichter, abgesehen von Koteletten, Augenbrauen und unauffälligen Stoppeln, haarfreie Zone. Im bartfähigen Alter waren die Musiker damals durchaus.

Nachdem sie ihre Livekonzerte eingestellt hatten, widmeten sich die Beatles dem freien Experiment, nutzten alle Möglichkeiten des Tonstudios und gaben mit dem genialischen Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) das Leitmotiv der Postmoderne vor: die nonchalante Synthese von Pop und Avantgarde. Zeitgleich begannen alle Bandmitglieder, mit Barttrachten zu experimentieren. Ein Foto von Henry Grossman, das unter anderem die Titelseite des Life Magazine (Asia Edition) vom Juli 1967 zierte, zeigt die Beatles mit copstash standard beards, Harrison wagt sich sogar vor zu friendly mutton chops, einer Vollbartvariante, die das Kinn ausspart und dergestalt in wuchtiger W-Form lange Koteletten und Schnurrbart verbindet.

Bald schon sollten Vollbärte den Höhepunkt der Kreativität der Beatles, aber auch ihr Ende besiegeln. In dem Moment, da die Band ihre Identität als Mittlerin zwischen Pop-Petitesse und Prog-Raffinesse gefunden hatte, machte sie das, was Kunstabenteurern beim Einlaufen in den sicheren Hafen des Identifiziertwerdens seit jeher am besten zu Gesicht steht: Schluss. Das Coverfoto von Abbey Road (1969) beinhaltet diverse Stadien der Vollbärtigkeit, vom imposanten Guru-Gespinst John Lennons über die Schnurrbart-Kinnbart-Kombination Ringo Starrs bis hin zum Hollywoodian-Bart George Harrisons. Einzig Paul McCartney schert mit bübchenhaft nackten Wangen aus. Doch beim Abschiedskonzert auf dem Londoner Apple Corps Gebäude im Januar 1969 trug selbst er, der für die zugänglicheren Seiten der Beatles zuständig war, einen Vollbart. Bei der letzten Fotosession der Beatles im Tittenhurst Park (1969) wiederum waren alle Musiker bis auf McCartney vollbärtig. Die Beatles waren nicht nur die wichtigste Popband aller Zeiten. Sie waren auch eine der wichtigsten Bart-Bands aller Zeiten. „The Beardles“ wäre kein ganz abwegiger Bandname gewesen. Für sie galt: je Avantgarde, desto Vollbart.

Parallel zur Pluralisierung und Ausdifferenzierung der Bartästhetik der Beatles vollzog sich die Pluralisierung und Ausdifferenzierung der Popmusik in den 1960er Jahren. Mit den Beatles wurde der Pop erwachsen – oder so erwachsen wie Pop eben sein kann. Der alteuropäische Purist Adorno hingegen präsentierte sich weiterhin bartlos, als hätte er gehofft, dass der hybride Pop angloamerikanischer Prägung und das ihm kongeniale anything goes von seinem teflonartigen Antlitz abperlen würden. Kurz vor der Auflösung der Beatles und kurz nach Beginn der Studentenproteste starb er. In der ostentativ zotteligen 68er-Generation war kein Platz mehr für ihn.

- Ausscheren, ungeschoren. Der Vollbart als Differenzgenerator

Nun mag es verwegen sein, einen Kausalzusammenhang zwischen Bartlosigkeit und I want to hold your hand, Bärtigkeit und Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sowie Vollbärtigkeit und Abbey Road zu unterstellen. Die Gleichungen „Vollbart in der Popmusik = Differenz/Experiment/Avantgarde/Identität/Reife“ und „Bartlosigkeit in der Popmusik = Indifferenz/keine Experimente/Beliebigkeit/Gefälligkeit“ wären sicherlich zu einfach. Wissenschaftstheoretiker würden monieren, dass man allenfalls von einer punktuellen Korrelation sprechen könne, die keine Rückschlüsse auf größere Kontexte erlaube. Als Gegenbeispiel zu den Beatles könnten sie auf Motörhead verweisen.

Die Wegbereiter des Speed Metal starteten 1975 mit einem archaischen, betont uninspirierten Bastard aus Punk, Blues und Rock’n’Roll. Schon damals trug Bandboss Ian „Lemmy“ Kilmister seine mittlerweile ikonischen und feuilletongeprüften friendly mutton chops. Irgendwann in den 1990er Jahren, einer kommerziellen Durststrecke für Motörhead, rasierte Lemmy seinen Bart ab. Am Prinzip Motörhead änderte sich jedoch wenig, sieht man einmal von den technischen Finessen des neuen Schlagzeugers Mikkey Dee ab – die Band als solche war so weit von Originalitätskult und Avantgardismus entfernt wie eh und je.[iii] Dem Bartwandel entsprach somit kein Kulturwandel innerhalb der Band, wie es bei den Beatles der Fall war. In den Nullerjahren war Lemmys Bart zurück und mit ihm der Markterfolg. 2012 stellte die Zeitschrift Metal Hammer die rhetorische Frage: „Remember when he [Lemmy] shaved it off? It sucked. Lemmy needs that handlebar like we need Motörhead. Which is loads.“[iv] Ruft man sich in Erinnerung, dass Gott in den christlich geprägten Kulturen als bärtiger älterer Herr imaginiert wird, und dass Lemmy von seinen Anhängern, nur halb ironisch, als Gott verehrt wird, so liegt es auf der Hand, dass es den göttlichen Lemmy ohne Bart nicht geben kann. Die zahlreichen Lemmy-is-God- oder Lemmy-for-Pope-Bilder seiner Fans zeigen ihn folgerichtig stets mit Bart.

Nichtsdestotrotz verweist die Bartpolitik der Beatles auf eine signifikante, wiederkehrende Tendenz in der Popmusik. Es wäre auch verwunderlich, hätten die Beatles als die einflussreichste und einfallsreichste Popband des 20. Jahrhunderts nicht die Bart-Konventionen der Pop-Semiotik maßgeblich und nachhaltig geprägt. Wenn sie ihre experimentelle, avantgardistische, individualistische, idiosynkratische und rebellische Phase in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre durch individuelle (Voll)Barttrachten unterstrichen, so schienen sie – bewusst oder unbewusst – das unbändige Wuchern ihrer Ideen und ihre künstlerische Autonomie symbolisieren zu wollen.

Der Mut zum Vollbart stand für die neue Reife und Freiheit und verwies auf die kulturkritische Seite der Band: „What was different [in den 60ern] was that men were sprouting facial hair as an expression of individualism and creativity, rather than out of unquestioning allegiance to an authoritarian religious, political, or socioeconomic group.“[v] Hatten die spiegelblanken Gesichter der Jung-Beatles als barrierefreie Projektionsflächen für Teeenagerträume gedient, so musste nun, wer zu Musik und Musikern vordringen wollte, sich gleichsam durch das Unterholz ihrer Gesichtsbehaarung schlagen. Echte Auseinandersetzung war gefragt, nicht komfortable Konsumtion. Kein Wunder, dass die ungleich uninspirierteren Rolling Stones den Beatles nicht nur in musikalischer Hinsicht, sondern auch in Sachen Bart-Vielfalt nicht das Wasser reichen können.

Im Folgenden sei in einer ikonologischen tour d’horizon der Versuch unternommen, anhand exemplarischer Fallstudien grob sechzig Jahre Popmusikgeschichte auf ihre Vollbart-Codes zu befragen. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit – im Pop-Pluriversum ist dies schlechthin unmöglich. Es kann einzig darum gehen, einige markante Verdichtungen und wesentliche Veränderungen in den Bartkulturen des Populären herauszupräparieren. Als Grundlage dienen mir vor allem Fotos von Plattencovern und -booklets sowie offizielle Musikvideos, da diese am ehesten die angestrebte Langzeitwirkung zur Geltung bringen und manifesterer Natur sind als inflationäre, schnell vergessene Pressefotos. Die Bravo landet irgendwann im Müll, die LP bleibt im Regal. Ungeachtet der Gegenbeispiele, die der ständigen Modemetamorphosen unterworfene Pop zwangsläufig hervorbringt, vertrete ich die These, dass Vollbärte in der Popmusik – siehe die Beatles – häufig für die Inszenierung von Identität/Alterität[vi], Dissens, Differenz, Avantgardismus, Neuorientierung, aber auch Elitismus zum Einsatz kamen und kommen – und damit klar vom Gewohnheitsvollbart des bummelig-brummeligen Bürgers unterscheidbar sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass es in der Popmusik keine indifferenten Vollbärte oder keine anderen Mittel und Wege gäbe, um ‚auszuscheren’. Doch als somatisch-semiotischer Zwitter hat der (Voll)Bart – wie auch die frisierbare Kopfbehaarung, die bräunbare Haut oder die trainierbaren Skelettmuskeln – eine andere Stellung im Arsenal des Selbstdesigns als Kleidung, Schminke, Piercings, Tätowierungen, künstliche Fingernägel und sonstige exogene Applikationen.

Der Bart ist ein endogener Teil des Körpers. Wuchsstärke, Wuchsbereiche, Haarfarbe und -form sind weitestgehend durch die Gene vorgegeben und ohne kosmetisch-chirurgische Eingriffe nicht dauerhaft modifizierbar. Wer den Bart gestaltet, operiert somit entlang der Grenze zwischen Natur und Kultur, zwischen Prädestination und Selbstsetzung. Den Bart in die Selbstgestaltung miteinzubeziehen heißt, ob wissentlich oder unwissentlich: Anstatt etwas bloß unverbindlich zu symbolisieren, verkörpert sein Träger etwas. Er meint es ernst. Je voller, je länger, desto überzeugender. Doch trotz der kulturalisierenden Maßnahme – gesetzt also den Fall, es handelt sich nicht um einen schierer Verwahrlosung geschuldeten Bart – bleibt er dabei ‚natürlich’ und ‚echt’. Der Vollbart steht überdies fast nur Männern, und nicht einmal allen Männern, zur Verfügung, was seine Aura des Exklusiven zusätzlich verstärkt.[vii] All das macht den Vollbart, ähnlich wie maximal aufgepumpte Muskeln, so geeignet für die erwähnten Zwecke: Identität/Alterität (auch im Sinne von Reife), Differenz, Dissens, Avantgardismus, Individualität, Neuorientierung, Elitismus, wobei letzterer auch gegenkultureller Art sein kann (siehe Motörhead, die der Trash-Aristokratie angehören). Weil der Funktionalitätsgrad des Vollbarts – zum Beispiel im Hinblick auf Wärmedämmung – in den Wohlstandsgesellschaften gegen Null tendiert, lässt er sich zudem bestens für Strategien der Selbstadelung durch Körperästhetik einsetzen. Vergleichbar einem Kunstwerk benötigt man einen Vollbart nicht. Man erlaubt ihn sich. Man will ihn.

Die Stichhaltigkeit dieser Thesen vorausgesetzt, stehen Popvollbärte in einer langen Tradition der Abgrenzungs- und Identitätsbildungsstrategien durch Fazialdesign, wie sie unter anderem aus der Politik und aus der Religion bekannt sind. Darüber hinaus können Vollbärte auch schlicht biographische oder Karriere-Wendepunkte signalisieren. Ein prominentes Beispiel aus der Popmusik ist Robbie Williams, der sich 2007 auf seinem vorübergehenden Rückzug vom Popzirkus hinter einem Vollbart versteckte. Ein Schelm, wer dabei an die überkommenen Eremiten-Ikonographien denkt. Oder nehmen wir Cat Stevens, dessen einer Gesundheits- und Sinnkrise (1969) entsprossener Vollbart seine Konversion zum Islam (1977) vorwegzunehmen schien.

Nicht zuletzt ermöglichen Vollbärte natürlich auch die Flucht in falsche Identitäten – man denke nur an den Chauvinisten Radovan Karadžić, der mit etwas Biegen und Brechen in diesen Text passt, da er sich zunächst – ohne Erfolg – in der Dichtung und in der Volksmusik umtat, bevor er in die Psychiatrie, in die Politik und später ins Kriegsverbrechen wechselte. Nach der Anklage durch das Den Haager Tribunal kam der ehemalige Präsident der Republik Srpska im wahrsten Sinne des Wortes ungeschoren davon – er tauchte unter und lebte von 1996 bis 2008 unter dem Pseudonym Dragan David Dabić als umtriebiger, sogar öffentlich auftretender Wunderheiler in Belgrad, verlässlich protegiert durch einen Karl-Marx-trifft-auf-griechisch-orthodoxen-Patriarchen-Vollbart. Das so Perfide wie, zugestanden, Geniale an Karadžićs neuer Identität und seinem portablen Versteck war, dass Dabić irgendwie doch auch Karadžić war. Seinen Hang zu völkischen Mythen, zur Mystik und zum Spirituellen lebte der verkrachte Poet, Dusle-Spieler und Politiker nun im Reich der Volksmedizin und der Esoterik aus, wofür sich ein Guru-Bart natürlich bestens eignete. Somit erlaubte ihm der Vollbart sowohl Tarnung im Sinne von Alterität – optisch war er ein anderer – als auch adäquater Selbstdarstellung im Sinne von Identität – er war noch immer derselbe. Identität und Alterität sind mitunter nur ein paar Haaresbreiten voneinander entfernt.

Die Identitäts-/Alteritäts-, Differenz-, Dissens-, Neuorientierungs- und Avantgarde-These gilt sogar für religiös inspirierte Country-Vollbärte wie jenen des Geigenspielers, Gitarristen und Sängers Charlie Daniels aus North Carolina. Obzwar er mit Idolen der Linksprogressiven wie Bob Dylan und Leonard Cohen musizierte, entwickelte er sich zu einer der führenden Figuren der US-amerikanischen Redneck-Bewegung.

Mit der Single The Devil Went Down to Georgia (1979) erreichte er den dritten Platz der US-Pop-Charts und erfuhr Aufmerksamkeit weit über die Country-Szene hinaus. Die Überzeugungen des Tea-Party-Anhängers sind reaktionär und zielen auf Konformität mit naiven, mythischen Identitäts-Narrativen der USA ab.[viii] Daniels selbst versteht sich jedoch als so freiheitsliebender wie gottesfürchtiger Rebell und Nonkonformist, sozusagen als Kämpfer einer Retro-Avantgarde. Distanzierten sich die Klosterbrüder des Mittelalters durch Rasuren von den bärtigen Laienbrüdern und geißelten Teile der katholischen Kirche des 19. Jahrhunderts die in Mode gekommenen Klerikerbärte als Ausdruck von Eitelkeit und Durcheinander, so grenzt sich Daniels qua Retro-Bart und dezidiert als bodenständiger Laie von der vermeintlichen Beliebigkeit und Unverbindlichkeit postmoderner Lebensentwürfe ab. Wenn er mit grimmigen Maulwurfsäuglein aus seinem mosaischen Haargeflecht blinzelt, fungiert der Bart als Barriere zwischen dem Eigenen und dem Anderen, zwischen uns oder besser: zwischen U.S. und denen da (Russen, Drogendealern, etc.), zwischen stolzem Dissens und müder Affirmation des angeblich verderbten Bestehenden. Der Vollbart markiert Differenz und steht, wie seit anno dazumal, für männliche Reife, Kraft, Virilität und Unerschütterlichkeit. In dieser Hinsicht sind fundamentalistische Christen und radikalislamistische Taliban traut vereint.

Den experimentellen Strömungen der Popmusik und der Hybridität der Popkultur im Allgemeinen ist es mitzuverdanken, dass Vollbärte aus der Umklammerung des Patriarchats gerettet und für ein differenzierteres Differenzverständnis gewonnen werden konnten. Heute trägt auch der säkulare Schluffi Vollbart. Überhaupt lassen sich wohl viele Männer aus purer Langeweile einen Vollbart stehen, nur, um ihn aus purer Langeweile wieder abzurasieren. Man ahnt schon: Manches von dem, was auf den folgenden Seiten im Ton der Gewissheit periodisiert, kategorisiert und interpretiert werden wird, entspringt eher dem Wunsch des Wissenschaftlers nach Ordnung als einer real existierenden, unverbrüchlichen Ordnung. In der Popmusik wächst sich nichts aus. Dahingehend ist das Geschäft des Wissenschaftlers nicht grundsätzlich verschieden von dem des Barbiers. Wo gerade noch widerborstige Zotteln ins Kraut schossen, prangt nach dem Eingriff ein säuberlich gegliedertes Visagengärtchen. Doch ein paar Wochen später hat der Dschungel seine Gebiete zurückerobert. Und so beginnt also unsere frisierte Geschichte des Vollbarts in der Popmusik.

III. Vollbart und Popmusik. Ein kurzer historischer Überblick

3.1 Pop I, Rock’n’Roll, Woodstock, Folkrevival, Hippie-Rock[ix]

Die ursprüngliche Bartlosigkeit der Beatles steht in der Tradition der Anfänge der Popmusik in den 1950er Jahren, mit Stilen wie Calypso, Swing, Soul, Twist, Rock’n’Roll, Rockabilly, usf. Ob Harry Belafonte, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Buddy Holly oder Elvis Presley – Bärte trugen sie zum Auftakt ihrer Karrieren allenfalls in Ansätzen, darunter Koteletten. Warum hätten sie auch sollen. Pop war amerikanisch und amerikanisch bedeutete: forever young. Vollbärte, aber auch herrische Schnurrbärte, waren Vätersache, Auswüchse älterer Zeiten und Merkmale diskreditierter Ideologien – siehe Marx, Lenin, Stalin, Hitler –, alles in allem also Gestrüppe des Gestrigen. Und Popmusik, das war lautstarker Vatermord, eine Feuerwalze auf den Feldern des sozialen Anciennitätsprinzips. Die Popmusik war zudem – noch – andersartig und körperbetont genug, als dass man sie durch Bartexperimente hätte komplettieren müssen. In Kombination mit exzentrischer Kleidung oder einer neckischen Greaser-Haartolle genügte sie vollauf, um aufzufallen.

Mit der Transparenz der juvenilen Popmusik korrespondierte die Glätte der Popgesichter trefflich. Im Frühpop war alles klar vernehmbar und identifizierbar – die Stimme, die Gitarre, das Piano, der Bass, das Schlagzeug, die Bläser, usf. Die auf Opulenz und Facettenreichtum abzielende, vom Kleistermeister Richard Wagner inspirierte Produktionstechnik wall of sound, bei der Klänge wie Ölfarben auf der Leinwand übereinander geschichtet oder miteinander vermischt werden, prägte Phil Spector erst in den 1960er Jahren, dem ersten Jahrzehnt der vollbärtigen Popmusik.

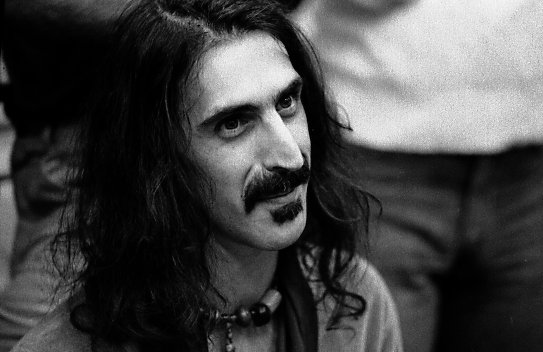

Die adulte Pop- und vor allem die Woodstock-Generation brachte den Vollbart und exzentrische Barttrachten respektive subversive Umcodierungen althergebrachter Bartsymboliken aufs Tapet der Popkultur. Stilrichtungen wie Folkrevival oder Psychedelic Rock, ja der gegen- und subkulturelle Flower-Power-Pop der 1960er und 70er Jahre mit Bands wie The Grateful Dead oder Barden wie Cat Stevens sind untrennbar mit (Voll)Bärten verbunden – auch über die Musik hinaus. In der Studenten- und APO-Szene Europas ließ man sich nicht nur in ideologischer Hinsicht von Che Guevara inspirieren. In den USA trug der Poet Allen Ginsberg zum Protest einen, wie man im Englischen so schön sagt, „unruly beard“. Klar, dass sein großes Vorbild Walt Whitman nicht nur große Literatur, sondern auch einen großen Bart hervorbrachte. Kurzum: Wer gegen das geschniegelte Establishment der 1950er rebellieren, sich während des Vietnamkriegs von aalglatten Politikern distanzieren, eine revolutionäre Einstellung ausdrücken oder die Rock’n’Roll-Rebellen der ersten Stunde optisch überbieten wollte, musste Haar bekennen und dergestalt, ob bewusst oder unbewusst, an die abenteuerliche Tradition von Demokraten-, Demagogen-, Renegaten- und Revolutionärsvollbärten des 19. Jahrhunderts – etwa an die von Friedrich Ludwig Jahn, Karl Marx, Michail Bakunin oder Giuseppe Garibaldi – anknüpfen.[x] Siehe die Beatles im avantgardistischen Spätstadium.[xi] Selbst der früh schon sein eigenes Vermächtnis recycelnde Chuck Berry tanzte den duckwalk nun mit Koteletten, die bald zur Gesichtsmitte vordrangen. Und natürlich war da Frank Zappa, nicht nur barttechnisch eine Art Salvador Dalí des Rockzirkus’. Obwohl er nicht zu den vollbärtigen Popmusikern zählt, ist sein Bart es wert, genauer betrachtet zu werden.

Zappas Bart nimmt insofern eine Sonderstellung in der Popmusikgeschichte ein, als er mit seiner ausgeklügelten Oberlippe-Unterlippe-Dialektik perfekt die dalí-eske Mischmentalität seines Trägers repräsentierte. Oft fälschlicherweise mit dem Van-Dyck-Bart gleichgesetzt, trug Zappa eine breitere Variante des als „soul patch“ bekannten Unterlippenbärtchens in Kombination mit einem über die Mundwinkel hinaus nach unten weisenden, vollen Macker-Schnurrbart.[xii] Die Oberlippenzone vertrat mit ihren Anspielungen auf mad dictators, Polizisten und Militaristen Zappas eigenwilligen Konservatismus. Der Antikommunist sprach sich aus für freie Marktwirtschaft, Unternehmertum und Nachtwächterstaat, konsumierte keine harten Drogen, arbeitete viel und lebte in Ehe. Die Unterlippenzone hingegen wies ihn als jenen Exzentriker, Liberalen und Radikaldemokraten aus, dem die bis dato beeindruckendste Symbiose aus Vaudeville und Avantgarde in der Popmusik gelang, der sich zum Atheismus bekannte, der political correctness verabscheute und der folgerichtig das juste milieu immer wieder mit derben sexuellen Provokationen (etwa „Catholic Girls“, 1979) aufrüttelte. Für diese freakige Seite Zappas eignete sich der soul patch bestens, war er, wie auch der goatee, doch im als verrucht geltenden Jazzmilieu der Nachkriegszeit sehr beliebt.

Anders als die Beatles blieb Zappa seiner Bartkombination, vom Vollbart während seiner schweren Krebserkrankung am Ende seines Lebens einmal abgesehen, immer treu. Heute wird sein Barttyp unter dem Begriff „Zappa“ regulär in Bart-Kompendien geführt. Der Rasiererhersteller Philips gibt sogar Ratschläge für die korrekte Zappa-Rasur. Denn: „Zappa’s beard, like the man, was a true original.“[xiii] Und Originale sollte man nicht durch dilettantische Schnitte verfälschen.

Durch seine Beständigkeit trug Zappas Bart nicht zuletzt dazu bei, ein Symbol im Sinne Walter Benjamins – Symbole stiften diesem zufolge Einheit – zu etablieren. Mochte sich Zappa auch durch alle Genres spielen und diese durcheinander wirbeln – Klassik, Jazz, Rock, Fusion, usf. –, so blieb doch sein Bart über allen Wandel erhaben und sicherte die Kohärenz des Heterogenen, ähnlich wie unter dem Mercedes-Stern eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge vom Band läuft.

Und wie verhält es sich mit Bob Dylan, einer weiteren, wenn nicht der ikonischen Figur der 1960er Jahre? „Vietnam, Woodstock: Alles fand ohne ihn statt. Kein Kommentar zu den Morden an Robert Kennedy und Martin Luther King, kein Song.“ Aber! – „Er lässt sich einen Bart wachsen …“[xiv] So nahm Dylan immerhin auf dem Gebiet der Fazialbehaarung an der heißen Phase der 1960er teil. Seine Karriere als Coverboy der eigenen Alben folgt dabei dem zeitlichen Schema der Beatles. Bis 1966 (Blonde on Blonde) posierte er bartlos, ab 1967 (John Wesley Harding) mit Bart. Das Cover von New Morning (1970) zeigt ihn erstmals mit schütterem Vollbart, den schon Fotografien von 1968 und 1969 belegen. Doch selbstredend wäre der enigmatische Barde der letzte, dessen Bartvorlieben sich ikonographisch und ikonologisch klar verorten und semantisch festzurren ließen. Sein Bart war nicht zuletzt ein Versteck, in das er sich von Zeit zu Zeit zurückzog.

3.2 Mod, Punkrock, Hardcore

Die in den 1950er Jahren wurzelnde Mod-Subkultur der 60er Jahre war bezeichnenderweise bartlos, hatte sie doch im Gegensatz zu den Hippies und Folkies keine politischen Bekenntnisse und keine sozialreformerische Agenda vorzuweisen. Anzüge, Musik, Drogen und Motorroller genügten vollauf. Indirekt politisch waren die Mods zwar, weil sie sich, ähnlich wie die Beatniks und Hipster, mit der ‚schwarzen Popmusik’, darunter Soul, Jazz und R&B, identifizierten, und sich zudem die Stilinsignien der upper class aneigneten. Doch genau genommen war der Lebensstil dieser postmodernen Bohème eben das: Stil. Die „lower class dandies“, wie Dick Hebdige die Mods mit einem Begriff Albert Goldmans nannte,[xv] traten dahingehend tatsächlich die Nachfolge der Dandys des 19. Jahrhunderts – etwa Oscar Wilde – an, dass sie Stil über Moral und Ideologie stellten. Avantgardistisch im Sinne einer Kunst-Leben-Ineinssetzung, die Wilde sogar in den Kerker brachte, waren sie jedoch nicht: „The mods invented a style which enabled them to negotiate smoothly between school, work and leisure, and which concealed as much as it stated. Quietly disrupting the orderly sequence which leads from signifier to signified, the mods undermined the conventional meaning of ‚collar, suit and tie’, pushing neatness to the point of absurdity.“[xvi] Im Song „Das waren Mods“ (2008) der Hamburger Band Superpunk heißt es entsprechend: „Sie trugen winzige Schühchen/Und enge Hosen/Sie ernährten sich/Aus Pillendosen/Das waren Mods […] Sie gingen zur Uni/Oder zur Schicht/Sie waren so männlich/Und doch wieder nicht/Das waren Mods.“ Männlich und doch wieder nicht – da wäre der Vollbart fraglos ein Störfaktor gewesen. Außerdem lässt er sich nicht so einfach an- und ablegen wie „winzige Schühchen“ und „enge Hosen“.

Der teilweise aus der Mod-Subkultur hervorgegangene, doch ungleich radikalere Punkrock der 1970er Jahre war eine Reaktion auf die Feierabend-Rebellion der Mods wie auch auf den zunehmend barocken Bombast und den artifiziellen Schwulst vieler Pop-Produktionen, die nicht nur die walls of sound, sondern auch die Ikonographien des Rock mit sich brachten. Akademisch gefärbte, wie besessen ihre Tonleitern übende Profi-Rockbands à la Yes, Pink Floyd oder Procol Harum hatten kein Problem damit, sich auf Plattencovern und Plakaten im Stil der Art Nouveau ankündigen zu lassen – als zielten sie auf ein untotes Publikum der Jahrhundertwende ab. All das führte weg vom egalitären Pop-Prinzip der Einfachheit, der Transparenz, der Unmittelbarkeit und der Gegenwärtigkeit. Die Bedeutung des lateinischen Bandnamens „Procol [eigentlich: procul] Harum“ brachte es auf den Punkt: „fern vom Hier und Jetzt.“

Dass die Sex Pistols (voll)bartlos waren, mag auf den ersten Blick nicht zum postulierten Zusammenhang zwischen Vollbart und verkörperter Differenz passen – immerhin strebten die Punks die größtmögliche Differenz zu den überwiegend adrett rasierten Normalbürgern an. Warum sich also nicht einen tollkühnen Renegatenbart stehen lassen? De facto hatten die Punks keine andere Wahl. Zum einen waren sie oft schlicht zu jung für einen Bart, geschweige denn für einen Vollbart. Zum anderen hassten sie die Hippies. Nebst diesen hatten Folkies, Biker und New-Ager den Vollbart und mehr noch das wallende Kopfhaar (siehe u.a. Charles Manson oder den Film Easy Rider, 1969) als Symbole der Gegen- und Alternativkultur schon besetzt, sodass eigentlich nur noch die Flucht in die Reduktion blieb, in musikalischer wie auch rasurtechnischer Hinsicht. Was die Kopfhaare betrifft, so galt im Punkrock das Prinzip der Inversion: Die Hippies ließen sich und ihre Haare hängen, also mussten letztere bei den Punks vom Kopf abstehen. Bekiffte Nostalgie auf der einen Seite, energetisiertes Draufgängertum auf der anderen.

Beim stichprobenartigen Durchblättern des Punkband-Quartetts (2013) von Andre Kerres erhärtet sich die Diagnose: gerade mal vier Bärte. Und selbst die sind nicht eindeutig dem Punkrock zuzuordnen. Einer davon entsprießt The Velvet Underground, die nicht Punkrock spielten, sondern zu dessen Wegbereitern zählen, einer den Bad Brains und einer den Minutemen, die beide den avantgardistischen, synkretistischen Strömungen des Punk und mehr noch des aus dem Punk hervorgegangenen Hardcore angehören. Nur ein Musiker von G.B.H. trägt zum standesgemäßen Mohawk einen irritierenden Backenbart. Es wäre auch absonderlich, bediente sich der Punkrock, der wie kaum eine andere Form der Popmusik einen Kult aus der Jugend im Sinne pubertären Trotzes macht, eines üblichen Merkmals der Reife und der Würde. Für die Bad Brains indes, „jener einzigartigen Fusion aus Core und Reggae“[xvii], waren und sind Vollbärte insofern naheliegend, als letztere im Reggae (vgl. u.a. Bob Marley, Jimmy Cliff, Max Romeo, U-Roy) weit verbreitet sind und die Band sich als spirituellen Leuchtturm im prosaischen Popmusikbetrieb versteht. Vor diesem Hintergrund schwang sich der charismatische Bad-Brains-Frontmann H.R. zu einem sendungsbewussten Rastafarianismus-Verfechter auf, der wiederholt Homosexuelle diffamierte.[xviii] Sein alttestamentarischer Vollbart, den er heute noch trägt, war da passend.[xix]

Trotz der Entstehung des bartphobischen Punk waren die 1970er Jahre ein ziemlich haariges Jahrzehnt – dass die vollbärtigste Popgruppe aller Zeiten, ZZ Top, im Jahr 1969 gegründet wurde und in den 70er Jahren ihren Durchbruch feierte, ist kein Zufall. Der Stil der Folkies und Hippies waberte seinerzeit in die Mode und damit in die Mitte der – adoleszenten und berufsjugendlichen – Gesellschaft. Außerdem wurde mit der Ölkrise von 1973 das wirtschaftliche Klima deutlich rauer, da konnte eine selbständig nachwachsende Barriere zwischen Ich und Welt nicht schaden. So stammen denn auch die bärtigsten Fotografien von Bruce Springsteen, dem unverwüstlichen Feigenblattrebellen der amerikanischen Pickup-Truck-Philister, aus den 1970er Jahren. Oder nehmen wir das Musikvideo zu Mungo Jerrys Hit „In the Summertime“ (1970). Es wirkt wie ein Schulungsfilm für angehende Barbiere: diverse Stadien der Kotelettierung, ein nachgerade obszön buschiger Backenbart, ein behäbiger Studienratsvollbart, ein Schnäuzer und eine obskure Mischung aus Fu-Manchu-Bart und friendly mutton chops. Und das bei einer nur vierköpfigen Band!

Etwa gleichzeitig schwängerte der Porno mit Publikumserfolgen wie Behind the Green Door (1972) und Deep Throat (1972) den Mainstream und verhalf neben dem „Pornobalken“ – einem schmalen Oberlippenbart wie ihn der Pornostar John Holmes zu tragen pflegte – auch der Intim- und sonstigen Körperbehaarung zu ungeahnter Sichtbarkeit. Gerade weil nun alle nur erdenklichen Haare omnipräsent waren, scheint es im Rückblick logisch, dass Intimrasuren und Bartphobien die Folge waren. Wenn etwas dialektisch ist, dann die Populärkultur seit der Nachkriegszeit.

Gänzlich im Mainstream aufgegangen war der Vollbart aber mitnichten, trotz ABBA (siehe 3.3) und dem ewig vollbärtigen Vater des Schmusesoul Barry White, dessen warme Glanzzeit die 1970er Jahre waren: „Unfortunately, people of the disco era were too focused on his music and not enough on his beard, causing them to miss the best nickname of all: Beardy White.“[xx] Die Ambivalenz des Vollbarts in den 1970er Jahren bringt eine Bemerkung Bob Colacellos auf den Punkt. Über eine Ausgabe des Interview-Magazins des Jahres 1979 schrieb der damalige Mitarbeiter Andy Warhols: „The all-time worst seller [des Interview-Magazins] was a bearded Brad Davis. I wanted to make him shave, but Robert Hayes said that was going too far. After it sank on the news-stands, I had a new rule: no beards.“[xxi] Einerseits war der Vollbart zu gegenkulturell, andererseits zu konservativ konnotiert, als dass ihn ein Soap-Opera-Darsteller wie Davis so mir nichts, dir nichts hätte zur Schau stellen können. Warhol, der die kapitalistische Gegenwart feierte und Affirmation an Stelle der Kritik setzte, aber alles andere als ein Konservativer war, blieb entsprechend bartlos. Hippies liebten Natur. Er liebte Plastik. Auf Plastik spross kein Bart.

Geste und Haltung, Protest und Profit, Subkultur und Mainstream, Privates und Öffentliches wurden in den 1970er Jahren mehr und mehr ununterscheidbar. Der Kunsthistoriker Beat Wyss weist diese Entwicklung anhand einer Fotografie aus dem Jahr 1972, die den Künstler Joseph Beuys, seine Studenten an der Kunstakademie Düsseldorf und Polizisten zeigt, überzeugend nach: „Die beiden Gruppen unterscheiden sich durch ihr Bekleidungsetikett, tragen zweierlei Uniformen – und dennoch: Man merkt jenseits der habituellen Unterschiede zwischen Rebellen und Polizisten die Mode der siebziger Jahre, deren Ruf nach Freiheit und Abenteuer auch an den Polizisten Spuren hinterlassen hat. Sie tragen üppige Koteletten, Backenbärte, einen Ansatz von Haarpracht im Nacken, was sich mit der normativen Polizeimütze eigentlich nicht gut verträgt.“[xxii] Der (Voll)Bart als gegenkulturelles Distinktionsmerkmal war damit, in diesem Fall in Deutschland, fraglich geworden.

Renegaten aus der Hardcore- und Straight-Edge-Szene knüpften in den 1980er Jahren dahingehend ungebeten an das adornitische Selbstdesign (siehe Prolog) an, dass sie sich nicht nur musikalisch und textlich, sondern auch optisch, mit kahlrasierten Schädeln, Kinnen und Wangen, als Puristen auswiesen. Dahinter steckte vor allem der – begründete – Verdacht, dass der Punk in einen selbstzerstörerischen Karneval der Äußerlichkeiten gemündet sei: „Obwohl Punk im Gegensatz zur Oi-Bewegung ‚grundsätzlich links’ (Campino/DIE TOTEN HOSEN) geprägt war, empfanden viele Nachwachsende die Bewegung Mitte der Achtziger als theoriefeindlich, die Gesellschaft nicht analysierend, sondern sich hauptsächlich durch Äußerlichkeit abgrenzend, was weder zur eigenen Entwicklung noch zu einer Veränderung der Gesellschaft beitragen konnte.“[xxiii] Minor Threat aus Washington, D.C., machten in ihrem genrebegründenden Song „Straight Edge“ (1981) klar: „Don’t smoke/Don’t drink/Don’t fuck/At least I can fucking think.“

Eine verbindliche, integre, rücksichtsvolle Lebenspraxis war also angesagt. Vorbei war es auch mit Malcolm McLarens aufwändigen, von avantgardistischen Kunsttheorien inspirierten Bühnenkostümen für die New York Dolls und die Sex Pistols, ganz zu schweigen von der Punk-Couture aus dem Hause Vivienne Westwood. Die Hardcore-Adepten fielen eher durch einen paramilitärischen oder klösterlichen Look (hoodies) auf. „Purity of the mind and body/To keep the resistance moving on“ war einer der Slogans, den die Hardcore-Band Strife zur Zeit, da sich die Szene radikalisierte, in ihrem Song „Arms of the Few“ (1994) prägte. Der Strife-Sänger Rick Rodney brüllte diese Zeilen ganz ohne Kopfhaar, als habe er sich für die Hauptrolle in Die 36 Kammern der Shaolin bewerben wollen.

Nach einer mehrjährigen Auszeit der Band trug Rodney zum Comeback (2012) einen langen Vollbart und schlug mildere, reflektiertere Töne an – als wollte er mit seinem Apostel- oder Wüstenväter-Bart unterstreichen, dass er gereift sei und seine wahre Identität gefunden habe. Auch das kann Avantgarde bedeuten: die Abwendung vom Übereifer der Anfänge. Überdies ruft die Rückkehr mit Rauschebart Erinnerungen an die Einsiedelei und die innere Einkehr aus der Kirchengeschichte wach. Die in der Isolation gewonnene Erkenntnis konkretisiert sich somatisch und dient der Gemeinde als Nachweis von Ernsthaftigkeit und Authentizität, wobei die Länge und das Volumen des Barts mit der Tiefe der Erkenntnis korrelieren. Bei Rodney muss letztere beträchtlich gewesen sein.

Sinnigerweise trug das neue Strife-Album den Titel Witness a Rebirth. „Zuende geboren“, um eine Formulierung Klaus Theweleits aufzugreifen, sind manche Männer eben erst durch eine Wiedergeburt mit Bart. Sie haben erkannt, dass es wichtigeres gibt im Leben als die zeitaufwändige, eitle und dekadente Rasur, deren schreckliche Folgen schon 1859 in einem Artikel der Zeitschrift The Crayon wie folgt aufgelistet wurden: „The pain suffered by many in shaving, the ridiculous faces made during the barbarity, the dread of beginning the vile operation, especially in those who have pimples, an unsteady hand, and an obtuse instrument; the bad humor for half a day, which is the consequence of the torture, and which is handed round to those about them; or the bleeding spots or patches, the smarting evidences of sin.“ Der Vollbart erspart dem Mann so manches Ungemach und ermöglicht ihm die Konzentration aufs Wesentliche, anstatt sich mit blutenden Pickeln herumzuschlagen[xxiv] – aber wichtiger noch: Erst der Vollbart präsentiert den Mann in seiner natürlichen, gottgegebenen Schönheit und Würde: „The beard that has never been cut is beautiful in all the stages of its growth. […] There is, now, the distinguishing feature of a man. And in the autumn of life what dignity, what gravity does not its massive length give to the man laden with wisdom’s fruit matured? When half a hundred winters have blown their snows and sleets upon it, until it has become as white as they are, how venerable does the patriarch look!“[xxv]

3.3 Pop II, R&B, Soul, Glam[xxvi]

Zu den späten 1970er und vor allem zu den 80er Jahren mochte die vorangegangene Vollbart-Euphorie im Großen und Ganzen nicht mehr so recht passen: „ … by the end of the decade [der 70er Jahre] the prevailing look was either scrubbed-face preppy or disco-smarmy.“[xxvii] Wie zum Beweis lässt sich in Frankie Goes To Hollywoods Video zur Single „Relax“ (1983) ein dickleibiger, nur in eine römische Toga gewandeter Imperator von seinen Adlaten mehrere Minuten lang rasieren – eine der wenigen ausführlichen Rasurszenen in der bisherigen Geschichte des Musikvideos.

Vollbärte trugen nun nicht mehr die Aufbegehrenden und Gegenkulturellen, sondern die Gestrigen, die Hängengebliebenen, die Angepassten, die Biederen, die Gemütlichen, die Verschnarchten und Verklemmten – Typen wie Roger Whittaker etwa, der im Kaminfeuerbariton sedative Schnulzen durch seinen unsterblichen Spießerbart brummelte. Letzterem war sein Song „Abschied ist ein scharfes Schwert“ (1983) sicherlich nicht gewidmet – eher schon „Leben mit Dir“ (1985) oder „Lass mich bei Dir sein“ (1987).

Überhaupt hatte sich die kulturelle Großwetterlage merklich verändert. Die Avantgarden und Neo-Avantgarden lagen um 1980 in den letzten Zuckungen, die Utopien wichen der Ernüchterung, das Weltanschauliche dem Spiel, die großen Erzählungen der Selbsthistorisierung, wie Diedrich Diederichsen nahelegt: „1982 war ein rundum gutes Jahr. Das Projekt, durch Historisierung und Relativierung aller Musikelemente eine neue Pop-Musik-Art auf die Beine zu stellen, zeitigte in Form von ABC u. a. seine schönsten Erfolge. Niemand glaubte mehr an den natürlichen Ausdruck. Alle Elemente waren referentiell, bezogen sich auf die Historie der Pop-Kultur, nichts war mehr unschuldig, alles überspitzt bewusst, intellektuell, campy und trotzdem schön und berückend.“[xxviii] Nun erreichte die Postmoderne und die bereits in den frühen 1970er Jahren angelegte Ära anorganischer Klänge den Höhepunkt, darunter die weiterhin rollende Disco-Welle mit ihren hitzig-maschinellen Four-on-the-floor-Exzessen und ihrem Kult des schwulen Macho-Schnäuzers[xxix] – Freddie Mercury verschaffte ihm pünktlich zu Beginn der 1980er Jahre einen weiteren Bekanntheitsschub –, der minimalistisch-emotionslose Elektro-Pop Kraftwerks, der theatralische Rap-Rock Falcos, der New-Romantic-Pop Boy Georges, der dunkel-erotische Synthie-Sound von Depeche Mode und der exzentrische R&B von Prince (zu dessen Bart siehe weiter unten). Keiner der hier involvierten Musiker gilt auch nur annähernd als Vollbart-affin, schon gar nicht die Symbolfigur der 1980er Jahre überhaupt, der androgyne „King of Pop“ Michael Jackson.

In seiner hybriden Selbstinszenierung bediente sich Jackson zwar bei allen möglichen Moden und Stilen bis hin zu Ethnien, nicht jedoch bei den entsprechenden Bartmoden. Mag sein, dass er von Natur aus nicht zum Bartwuchs neigte oder dass eine Autoimmunerkrankung zu Haarausfall führte. Hätte er jedoch Wert auf einen Bart gelegt, so legt seine lange Geschichte plastisch-chirurgischer Transformationen nahe, dass er vor einer Haartransplantation nicht zurückgeschreckt hätte.

Prince wiederum setzte den für ihn typischen Miniatur-Moustache als raffiniertes Kontrast- und Irritationsmittel ein. Die dünne Linie über seiner Oberlippe – pencil thin beard – verstärkte die im Zusammenspiel mit dem exponierten Brusthaar bereits verwirrende Wirkung seiner geschminkten Augen und der effeminierten Frisur sowie Körpersprache, mit denen er sich unter anderem auf den Covern von Prince (1979) und Lovesexy (1988) für Ambivalenzliebhaber empfahl.

Es war also unausweichlich, dass sich ABBA 1982, angesichts des allgemeinen Vollbartrückgangs, auflösten. Der heimelig-antikisierende Vollbart Björn Ulvaeus’, den er als Anhänger humanistischer Ideale seit jeher hartnäckig zur Schau gestellt hatte, war nicht mehr zeitgemäß. Als sich dann auch noch sein Kompagnon Benny Andersson Anfang der 1980er – und damit vollends zur Unzeit – einen Vollbart zulegte, war es klar, dass der flotte Vierer, bei dem die Geschlechterrollen so klar verteilt waren wie Sieg und Niederlage in Waterloo, seinen Zenit überschritten hatte.

Das Augenmerk der 1980er Jahre lag ferner nicht mehr auf den moderneskeptischen Hippies, sondern auf den modernebejahenden Yuppies. Während es die Hippies, aber auch die Beatniks, Folkies und New-Age-Fans hinaus in die Natur gezogen hatte, lebten Yuppies in einer urbanen Umgebung, feierten den Hedonismus, gaben sich dem Konsum hin und legten Wert auf ein Aussehen, das dem Gesicht der modernen Großstadt entsprach. Klar, dass die Hardcore-Band Yuppicide nicht irgendwann, sondern Ende der 1980er Jahre gegründet wurde. Mit ihrer Unbedarftheit beschworen Yuppie-Teenie-Bands wie George Michaels Wham! harsche Gegenreaktionen geradezu herauf. Wham! begannen 1981 bartlos, für alles andere wäre das Duo vielleicht auch zu jung gewesen. Als Michael sich jedoch von Wham! zu emanzipieren begann und auf seine Solo-Karriere zusteuerte, legte er sich, Überraschung, den für ihn und die 1980er Jahre typischen designer stubble look zu, welcher im Philips-Bartratgeber wie folgt beschrieben wird: „Hair 0.5 mm to 5mm long on your moustache and beard area, and preferably none on your neck (below your Adam’s apple) or on your upper cheeks. Once your facial hair starts to lie flat, curl or hide your skin, you’re disqualified.“[xxx]

Dieser Look, den auch Mr. T. aus der TV-Serie A-Team kultivierte, war die ultimative Ja,-aber-dann-doch-nicht-Konzession der 1980er Jahre an den Vollbart. Man ließ sich einen Vollbart wachsen, den man allerdings so stark und so präzise trimmte, dass er den postnaturellen Gegebenheiten gerecht wurde. Leerer kann ein Vollbart nicht sein.

Denkt man bei den 1960er Jahren unweigerlich an Festivals unter freiem Himmel und auf grünen Wiesen, so wecken die 80er Jahre gewöhnlich Assoziationen an dunkle, verrauchte Clubs, an Synthesizer-Klänge, an Neonlicht und an Nebelmaschinen, die etwa bei den – soweit sie in den Nebelschwaden denn überhaupt zu erkennen waren: bartlosen – Sisters of Mercy exzessiv zum Einsatz kamen. Am Vorabend des digitalen Zeitalters und der avancierten Gentechnik, die die Grenzen zwischen Geo-, Bio- und Artefakten verschieben sollte, war Natur nicht mehr glaubhaft.

Auch der Geist des postindustriellen Kapitalismus, der in der Reagan-Thatcher-Ära („Reaganomics“) wie ein Dschinn aus der Flasche gelassen wurde, erforderte allenfalls ein säuberlich getrimmtes Oberlippenbärtchen oder einen dezenten Flaum, in dem keine Kokskrümel hängen blieben. Wer als Broker an der Börse spekulierte, tat gut daran, dem Wildwuchs des körperlosen Kapitals nicht durch einen wild wuchernden Bart ein verräterisches Gesicht zu geben. Immerhin hätte ein solcher Bart auch an die skrupellosen, raubeinigen, patriarchalischen Fabrikanten und Eisenbahnbarone des 19. Jahrhunderts erinnern können. Besser, man passte die Symbolik seines Borstenbesatzes der luftigen Post-Bretton-Woods-Zeit an.

Nicht zuletzt waren die ambivalenten Geschlechterbilder der Postmoderne – siehe Prince und Michael Jackson – mit Voll- oder sonstigen gesichtsübergreifenden Bärten nicht wirklich kompatibel. Ihre entscheidenden Rollen bei der Dekonstruktion tradierter Geschlechterrollen wären auch Andy Warhol, Lou Reed und David Bowie mit Schifferkrausen oder Rauschebärten wohl ungleich schwerer gefallen. „Not sure if you’re a boy or a girl“ heißt es schon in Bowies Song „Rebel, Rebel“ (1974) – wer wollte diese Zeilen vollbärtig singen! Im Musikvideo posiert Bowie mit Vokuhila-Schnitt, Ohrring, Augenklappe, hautengem rotem Overall, schwarzen High-Heels und E-Gitarre wie ein Mischwesen aus Seeräuber und Drag Queen. Wangen, Kinn und Brust – haarlos.

Als der Bassist Trevor Bolder (später Uriah Heep) Anfang der 1970er Jahre zu Bowies Begleitband stieß, spürte er, dass eines an ihm nicht so recht zum Hermaphroditen-Image des Bandleaders passen wollte: „When I joined I had a full beard, ’cos I was in a blues band. Fleetwood Mac and the Beatles had full beards, and I shaved the middle and the ’tache off and was left with droopy, long sideburns.“[xxxi]

An anderer Stelle machte Bolder noch deutlicher, dass es tatsächlich die Beatles waren, die seinen Bart-Look direkt inspiriert hatten, was den am Anfang dieses Essays postulierten maßgeblichen Einfluss der Band auf die Bart-Codes der Popmusik unterstreicht: „Because of the Beatles, I’d grown a full beard.“[xxxii] So kam es, dass Bolder seinen Vollbart und seine Verbundenheit mit den Beatles für Bowie, den gesichtspolierten „Starman“, opferte. Die besagten „sideburns“ (Koteletten) hingegen behielt er bei. Allerdings sprühte er sie für Konzerte und Fotos mit Silberfarbe an, sodass sie wie zwei feiste, unförmige Raketen an Hals und Kopf emporzusteigen schienen. Der Kompromiss zwischen Space-Glam und Earth-Blues war perfekt. Bowie und seine Band waren eine Ikone der 1980er Jahre, lange bevor diese begannen. Die Differenz, die sie darstellten, war nicht mehr ideologisch und essentialistisch, sondern performativ und transitorisch.

Dass es für Bowie möglich gewesen wäre, auch Vollbärte in seine Metamorphosen einzubeziehen, belegen Aufnahmen aus diversen Schaffensphasen. Dabei handelt es sich selten um offizielle Fotos, sondern meist um Kollateralia von öffentlichen Anlässen, etwa einer Premiere des Hannibal-Films 2001, die er vollbärtig und mit langen Haaren besuchte. Eine Ausnahme bildet die Tin-Machine-Phase zwischen 1988 und 1992. Tin Machine war eine Band, die Bowie in einer Krisenstimmung gründete: „By the end of 1987 Bowie was all too aware that he was in danger of becoming a laughing stock. […] He considered retiring from music altogether to concentrate on his painting. Instead, … he chose a radical course of action to drag himself bodily out of the mainstream, and in the process took one of the most controversial and massively derided leaps of his career.“[xxxiii]

Die radikale Lösung bestand darin, zu den Wurzeln des Rock’n’Roll zurückzukehren, Spontaneität und Rohheit zuzulassen – und sich einen gestutzten Vollbart (short boxed beard) stehen zu lassen.[xxxiv] Bowie bezeichnete den Kompositionsprozess des Debütalbums Tin Machine (1989) als „impressionistical“ und nannte Jimi Hendrix, Cream, John Coltrane und Miles Davis als Einflüsse.[xxxv] Statt in Stadien spielte er wieder in Clubs. Im Video zur ersten Tin-Machine-Single „Under the God“ (1989) wird Pogo getanzt und stagegedivet, Nebel wallt, Gitarren greinen, kurz: die Band schöpft tief aus dem Fundus testosteröser Rockstarposen. Bekanntlich ist der Bartwuchs direkt an den Testosteronspiegel gekoppelt. Erneut greift die Identitäts-/Alteritäts- und Differenz-These: Bowies Vollbart akzentuierte die Abkehr von seinem seit Let’s Dance (1983) erreichten Megastar-Status und stand für die Besinnung auf einen ‚natürlicheren’, ‚männlicheren’ Ansatz.

Da Bärte nicht nur als Reifezeugnisse eingesetzt werden, sondern auch, um virile Vitalität zu demonstrieren, ist es nur logisch, dass Bowie in einer Phase, die in der Presse als „revitalizing“ bezeichnet wurde, Bartwuchs zuließ. Sein früheres Alter Ego Ziggy Stardust war artifiziell und futuristisch-avantgardistisch gewesen, der Sound des neuen Bowie versprühte Holzfäller-Charme.

3.4 Heavy Metal

Die ansonsten überaus haarfixierte Heavy-Metal-Szene, die in den 1980er Jahren sogar das Subgenre „Hair Metal“ gebar, steuerte anfänglich wenig Neues zum Feld des Pop-Vollbarts bei. Ob Slayer, Metallica, Kreator, Celtic Frost oder Iron Maiden – keine der stilprägenden Bands der 1980er Jahre stach durch besonders auffällige, lange oder voluminöse Bärte hervor.[xxxvi] Dominante Signature-Bärte wie der des Anthrax-Gitarristen Scott Ian (Barttyp: bunter Mega-Goatee) und des Slayer-Gitarristen Kerry King (Barttyp: Santa-Claus-meets-Mega-Goatee-meets-Bodkin-Beard) sind spätere Erfindungen. Zu Beginn seiner Anthrax-Laufbahn war Ian bartlos, während King in den Anfangstagen von Slayer einen biederen, kurzen Vollbart trug, der auch einem Tankwart oder einem Postbeamten gut zu Gesicht gestanden hätte. Der Rest der Musiker zog blank.

Judas Priest aus Birmingham, England, hatten zwar eine Schwäche für Bärte. So war Bassist Ian Hill bereits bei seinem Einstieg 1970 moderat vollbärtig und sollte es weiterhin bleiben. Doch Metal im engeren Sinne spielten Judas Priest damals – noch – nicht. Ihren Namen entlehnte die Band von einem Songtext Bob Dylans aus dessen erster Bartphase (siehe 3.1), ihre Musik war vom bartfreundlichen Blues (siehe 3.3) beeinflusst. Der Song „Cheater“ vom Debütalbum Rocka Rolla (1974) etwa kombiniert ternäre Rhythmen mit Mundharmonika-Einwürfen und dem klassischen Blues-Thema des betrogenen Liebhabers. Die eher punkrock- und hardcoreinspirierten – und damit, siehe weiter oben, eher bartfernen – Vertreter des US-amerikanischen Bay Area Thrash Metal spezialisierten sich auf die Kopfhaarkultur. Ein Bart, etwa das Biker-Modell, mochte hinzukommen, war jedoch nicht ausschlaggebend. Der monumentale Henriquatre-Bart, den der Judas-Priest-Sänger Rob Halford gegenwärtig trägt, ist wie Kerry Kings Bart der späteren, crossovernahen Ära des Heavy Metal entwachsen. In dieser Phase wurde das althergebrachte Kopfdesign des Heavy Metal vielfach umgekehrt: rasiertes Haupt plus langer Bart (siehe nächster Absatz). Das hatte natürlich mit der schleichenden Vergreisung des Genres zu tun. Bevor die Haare ausfielen und man beim Headbangen alberne Mützchen tragen musste, erledigte man die Sache lieber selbst, griff zum Rasierer, und kompensierte Haarlosigkeit oben durch Haarigkeit unten.

Der Hang der internationalen Metal-Szene zu Mythos, Pathos und Vormoderne, und damit zur antimodernen Kulturkritik, barg gleichwohl den Keim für die spätere Hochkonjunktur von heroischen Vollbärten etwa im Viking (u.a. bei Amon Amarth) oder Pagan Metal (u.a. bei Skyforger).

Lange Bärte, lange Haare – zum klassischen Heavy Metal der 1980er hätte die doppelte Haardröhnung der späteren Neuheiden und Wahlwikinger nicht wirklich gepasst. Er pflegte, wohl unwissentlich, eine ähnliche Haar-Dialektik wie Frank Zappa (siehe 3.1). Das lange Haupthaar stand für Rebellion, Unbändigkeit, Aggression. Die rasierten Gesichter für Kontrolle, Disziplin, Zivilisation. Oben Barbaren, unten Römer. Diese paradoxale Harmonie spiegelt den grundlegenden Wesenszug des klassischen Heavy Metal, der ihn vom frühen, auf Enthemmung abzielenden Punkrock unterscheidet. Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, bringt diesen Zug wie folgt auf den Punkt: „The aggression is there. But it is contained and it is controlled and it is focused.“[xxxvii] Auf Punk angesprochen, ätzt Bassist Steve Harris: „We hated everything about it.“[xxxviii]

Ruft man sich die eingangs formulierte These in Erinnerung, derzufolge vor allem der Vollbart – je länger, desto besser – für die Verkörperung einer Haltung besonders geeignet sei, so ist die Bartschwäche des frühen Heavy Metal nur folgerichtig. Im Gegensatz zu Punk und Hardcore, die zumindest in ihren orthodoxen Sparten das Prinzip „practice what you preach“ vertreten und nach einem glaubwürdigen Lebensstil verlangen, war Heavy Metal nie an eine bestimmte Lebenspraxis, an eine Ideologie oder an eine politische Haltung gebunden. Er funktioniert(e) bestens als Parallelwelt, auf der Ebene von Codes, Symbolen, Ästhetiken: „Alles [im Metal] bleibt Show, so sehr diese auch ins Privateste dringt und sein Extrem bei Metallern findet, die nie ohne Kutte und Gitarren-Schlumpf ins Bett gehen. ‚Metal ist eine Lebenseinstellung’, hört man es raunen. Naja, aber für und gegen was? Mit welchem Inhalt? Gerade weil es innerhalb der Metal-Szene keine tiefer verwurzelte Systemkritik gibt, kein nennenswertes oder gar gemeinschaftliches politisches Bewußtsein, verwischen die Grenzen von rechts und links je nach musikalischen Vorlieben.“[xxxix]

Während den ewig jugendlich ihre Jugend verschwendenden Punks aufgrund der haarigen Woodstock-Generation der Vollbart als Bekenntnisinstrument verwehrt blieb – Punks sind gewissermaßen verhinderte Vollbartträger –, wäre er für die Metal-Musiker, die sich ja ihrerseits durch ein ausgeprägtes, altväterliches Handwerksethos vom Punk abgrenzten, zwar grundsätzlich eine Option gewesen. Instinktiv, und instinktiv richtig, sahen sie jedoch davon ab. Im jüngeren, globalisierten und pluralisierten Metal spiegelt die Vielfalt der Barttrachten, ähnlich wie in den 1960er Jahren bei den Beatles, die Auffächerung des Genres in Subgenres, zu denen auch politisch, ideologisch und weltanschaulich imprägnierte gehören, von den ironischen ganz zu schweigen.

3.5 Hip-Hop

In den 1980er Jahren stellten sich nicht nur erste nennenswerte kommerzielle Erfolge des Heavy Metal, sondern auch der Rapmusik und der Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen ein. Denkt man an die Stars des heutigen Rap, so sind Eminem, Snoop Dogg, LL Cool J, Lil Wayne oder Pharrell Williams nicht gerade für ihre Bärte und schon gar nicht für ihre Vollbärte bekannt. Die Forbes-Liste der 20 erfolgreichsten Rapper des Jahres 2012 weist den aktuellen Rap-Olymp als eine überwiegend vollbartfreie Zone aus.[xl] Herausgegriffen seien nur die ersten zehn Olympier.

Dr. Dre, der die Liste anführt, scheint überhaupt ein Bartskeptiker zu sein, insofern keine biologischen Hindernisse ausschlaggebend sind. Ein Schatten über seiner Oberlippe, der auf Fotos erkennbar ist, legt jedoch nahe, dass dem nicht so ist. Die Nummer zwei, Diddy, konzentriert sich ausdauernd auf den in der Szene dominierenden Barttypus rap industry standard. Darunter versteht man ein schmales Bärtchen, das in der Tradition des Henriquatre-Barts ovalförmig Oberlippe und Kinn umhegt und, optional, wie eine gezähmte Variante der friendly mutton chops entlang der Kinnlade zum Kopfhaaransatz emporwächst. Auf Platz drei rangiert der bei allen öffentlichen Auftritten sorgfältig rasierte oder von Natur aus bartlose Jay-Z. Erst auf Platz vier taucht mit Kayne West ein Teilzeitbartträger auf, der auch vor Ausflügen in die maßvolle, distinguierte Vollbärtigkeit nicht zurückschreckt. Bezeichnenderweise gilt West innerhalb des Hip-Hop-Mainstreams als ein kunstliebender Intellektueller, der sich für seine Albencover schon mal Inspiration aus dem Louvre holt, den zivilisationskritischen Song „21st Century Schizoid Man“ (1969) der britischen Prog-Rocker King Crimson sampelt, und sich überhaupt als ein Gesellschafts-, ja sogar als ein Konsumkritiker gebärdet – die Tischgespräche mit seiner Ehefrau Kim Kardashian, ihres Zeichens ein bislang nicht als besonders zeitkritisch aufgefallenes It-Girl, müssen köstlich sein. Wie dem auch sei: Hier passt der Vollbart im Sinne der Identitäts-/Alteritätsbekundung und der kritischen Haltung, also als Differenzgenerator, dann doch wieder. Lil Wayne auf Platz fünf ist, von einem winzigen Kinntupfer abgesehen, bartlos. Mit Drake hat es immerhin ein Liebhaber des short boxed beard und des designer stubble style auf Platz sechs geschafft, während Lil Waynes Ziehvater Birdman auf Platz sieben Tattoos den Vorzug gibt. Die achtplatzierte Nicki Minaj ist erwartungsgemäß bartlos, Eminem (Platz neun) sowieso, erst auf Platz zehn präsentiert Ludacris minutiös ausgefräste, wie aufgemalt wirkende Bartstreifen. Diese aber verhalten sich zum wogenden Hippie-Bart wie konkrete Malerei zur gestischen Malerei oder der Park zum Dschungel.

Warum The Roots als eine der wenigen altgedienten, bis heute im Mainstream erfolgreichen Hip-Hop-Gruppen ein Faible für kurze wie auch lange Vollbärte haben, beantwortet eigentlich schon ihr Name, aber mehr noch die für sie häufig verwendete Stilbezeichnung „organic hip-hop“. The Roots möchten näher dran sein an den Wurzeln und am ‚Echten’ als ihre knöpfchendrehenden und mausklickenden Kollegen, weshalb sie mit ‚echten’ Musikern auftreten und einen erdigen, eben „organischen“ Vintage-Sound favorisieren. Darüber hinaus sind sie dem Intellektuellen zugeneigt, wie von Belesenheit und Diskursgewandtheit zeugende Albentitel, etwa Phrenology (2002) oder Game Theory (2006), demonstrieren.

Vermöge seiner historischen Konnotationen, die sowohl die Bilder des weisen Gelehrten wie auch des urigen Bergbauern umfassen, ist der Vollbart das probate Zeichen für The Roots. Er verweist auf Geist wie auch Materie, Fortschritt wie auch Tradition. Über den Roots-Schlagzeuger und -MC Questlove (geboren als Ahmir Khalib Thompson) schreibt drummerworld.com, er sei ein „living link between the digital science of modern hip-hop and the flesh-and-blood textures of vintage R&B.“[xli] Doch Questlove verbindet noch mehr miteinander. Auf einem Bandfoto posiert er in einem T-Shirt, das den Schriftzug „John & Paul & Ringo & George“ trägt. Es ist logisch, dass sich gerade das vollbärtigste Mitglied der Roots in die Tradition der Beatles oder besser gesagt der „Beardles“ stellt (siehe Prolog). Unter den Beatles trug John Lennon den dicksten und rauschendsten Vollbart. Zugleich war er derjenige, der in der Flower-Power-Ära am intensivsten „questions“ an die Gesellschaft richtete und sich der „quest for love“ zuwandte. Thompsons Künstlername „Questlove“ wirkt vor diesem Hintergrund umso plausibler. Seine Autobiographie trägt den Titel Mo’ Meta Blues (2013), knüpft also rhetorisch an das Vollbart-Genre Blues an. Zu Beginn des Buchs erklärt Thompson: „Experimenting is more interesting than just telling the story straight from A to Z.“[xlii] So kommt denn eines um eines zum anderen: Der Vollbart, der Differenz-Anspruch, das Erbe der Beatles und des Blues, Gegenwart und Vergangenheit, das Experimentelle und das Intellektuelle – das Cover von Questloves Autobiographie zieren bunte Fragezeichen, die einen bärtigen Kopf umwölken.

Abseits des Rap-Olymps haben Vollbärte im Hip-Hop des 21. Jahrhunderts durchaus Konjunktur; sei es, dass der um jeden Preis auffallen wollende Blödel-Rapper MC Fitti einen Alpöhi-Bart zur Baseballmütze trägt („Hey, ich bin MC Fitti, voll der Bart und auf dem Kopp ein Käppi“), sei es, dass künstlerisch-avantgardistische Rapper wie der Predigersohn und Poet Saul Williams ihre Kritik an der Korruption des kommerziellen Hip-Hops mit einem würdevollen Vollbart verstärken: „Niggas used to buy their families out of slavery/Now we buy chains and links, smokes and drinks“ („Penny for a Thought“, 2001). Williams erhärtet die These, dass der Vollbart eine beliebte Geste der Identität/Alterität, der Differenz und des Avantgardismus ist – was nicht heißt, dass Avantgardisten, Aktivisten, Dissidenten und Pioniere wie der Hip-Hop-Visionär Afrika Bambaataa (siehe weiter unten) nicht auch problemlos ohne ihn auskommen könnten.

Alles in allem scheinen für den jüngeren Hip-Hop die ungeschriebenen Bart-Gebote zu gelten: Bärte, schön und gut, doch bitte kein spontanes Hervorbrechen unverfälschter Energien wie bei der 68er-Generation; auch keine Rückbesinnung auf verlorene Ursprünge oder goldene Zeitalter, wie es im 19. Jahrhundert die vollbärtigen sozialistischen Kulturkritiker und mittelalterbegeisterten Galionsfiguren der britischen Arts & Crafts-Bewegung, John Ruskin und William Morris, vorgemacht hatten. Waren deren Vollbärte gepflegt und als Zeichen auf die Natur und auf eine goldene Vergangenheit bezogen, so waren und sind die Vollbärte der Hip-Hopper designt und verwiesen auf den städtischen Raum und die Gegenwart. Das gilt auch für die meisten Mitglieder von The Roots, die im Gegensatz zu Questlove einen kurzen, urbanistischen Vollbart bevorzugen. Mag sich Hip-Hop auch gegenüber bestimmten Ausprägungen der Moderne kritisch verhalten, so bejaht er die Moderne und den Fortschritt doch grundsätzlich – in der Vergangenheit der afroamerikanischen Kultur liegen Sklaverei und Segregation, betrieben von vollbärtigen weißen Herrenmenschen, und nicht etwa die „gute alte Zeit“, in die sich weiße, westliche Kulturkritiker mitunter gerne zurückträumen.[xliii] Die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten der Moderne heißt die auf „positivity“[xliv] – konstruktives, aktives Verhalten – abzielende Hip-Hop-Szene gut. Damit steht sie im Gegensatz zum in weiten Teilen „negativity“ kultivierenden Heavy Metal, der mit seiner Faszination für die Vormoderne einen virtuellen Keil zwischen sich und die Gegenwart treibt.

Unter den Hip-Hop-Pionieren der 1970er und 80er Jahre in New York City bietet sich kein grundlegend anderes Bild.[xlv] Einer der Gründungsväter des Hip-Hop, DJ Kool Herc, trat zwar schon in den 1970er Jahren mit Vollbart auf – ikonographisch war das schlüssig, ist sein Künstlername doch eine verkürzte Form von „Hercules“, dessen populärste Darstellungen einen kräftigen Mann mit Vollbart zeigen (Herkules Farnese). Außerdem stammt Kool Herc aus dem vollbärtigen Jamaika und legte zu Beginn seiner DJ-Laufbahn Reggae-Platten auf (siehe die Ausführungen zu The Bad Brains in 3.2).[xlvi] Grandmaster Melle Mel wiederum trug als Markenzeichen einen auffälligen Kinn-, Backen- und Schnurrbart, der im psychedelischen Video zu „Stepp Off“ (1984) durch Close-Ups ins Rampenlicht gerückt wurde.

Bei Grandmaster Flash and the Furious Five herrschte überhaupt Bartvielfalt, vom chin curtain über den Schnurrbart und Koteletten bis hin zum Ziegenbärtchen. Doch als Afrika Bambaataa in den 1970er Jahren mit seiner Organisation Universal Zulu Nation den Straßengangs der Bronx das Wasser abzugraben begann und „kriminelle[n] Aktionismus … in kulturellen transformiert[e]“[xlvii], war er nicht auf ehrfurchtgebietende, lange Vollbärte angewiesen. Die politischen Stichwortgeber des frühen sozialkritischen und agitatorischen Hip-Hop wie Martin Luther King (African-American Civil Rights Movement), Elijah Muhammad oder Louis Farrakhan (beide Nation of Islam) taten sich ebenfalls nicht durch Voll-, sondern allenfalls durch Schnurrbärte (Luther King) hervor. Malcolm X (Nation of Islam) trug zeitweilig einen kompakten Henriquatre-Bart, den sich auch Vertreter der Black-Panther-Partei (u.a. Bobby Seale und Huey P. Newton) stehen ließen, und aus dem sich vermutlich der minimalistischere rap industry standard beard entwickelt hat.

Im Hip-Hop sind gepflegte, also nicht hippie’eske Vollbärte somit eine Option – heute, zur Zeit des milieusübergreifenden Vollbart-Booms, mehr denn je[xlviii] –, doch weder haben sie einen besonderen Stellenwert noch haben sie zwingend jenen ins Allgemeine verweisenden Charakter der wirklich vollen Vollbärte, die man aus der Hippie-Zeit etwa vom The-Grateful-Dead-Sänger Jerry Garcia kennt.

Irgendwie ‚anders’ scheinen vollbärtige Rapper aber dennoch zu sein. Den ersten Platz der Rangliste „The Largest Vocabulary in Hip Hop“, die der Programmierer Matt Daniels berechnet hat, belegt, klar, ein reimender Vollbartträger: der Rapper Aesop Rock, auch genannt „Mr. Complex“. Er hat laut Michaels knapp 7400 eigene Wörter kreiert. Damit steckt er selbst Shakespeare – 5170 eigene Wörter – locker in die Tasche.[xlix]

3.6 Neo-Neo-Folk, Singer-Songwriter, Beard Rock

Seit den letzten zwei Dekaden tragen neben den anything goes beards des Crossover[l] diverse Indie- und Alternative-Pop-Protagonisten zur Renaissance des Vollbarts bei: Retrorocker, Singer-Songwriter, Neo-Neo-Folk-Musiker, die oft eine Low-Fi-Ästhetik verfechten und die sich an den Liedermachern der 1960er und 70er Jahre orientieren. Waren Vollbärte in der Kultur der elektronischen Musik, etwa in Techno und House, zumindest in den Anfängen förmlich diskriminiert worden, so feiern sie nun ein Comeback zu Klampfenklängen und introvertierten Rezitativen. Auch hier kommt die Identitäts-/Alteritätsgeste deutlich zur Geltung: Der Vollbart bezeichnet Abkehr, Rückkehr, Umkehr, aber auch (innere) Einkehr. Es überrascht nicht, dass diejenigen Bands und Musiker, die oft als „verschroben“ charakterisiert werden, eine überdurchschnittlich hohe Vollbartdichte aufweisen – man denke nur an Mark Everett von The Eels oder an die Musiker von Grandaddy mit ihrem verträumten Waldschrat-Image. Der Musiker und Künstler Devendra Banhart trägt seinen Vollbart wie eine Hommage an die 1960er und 70er Jahre, als die Freaks zur Avantgarde wurden und dem Alltag ihren Stempel aufdrückten. Guru-Reminiszenzen sind ausdrücklich gewünscht. Konsequenterweise nennt man die Szene um Banhart „Freak Folk“. Songtexte über für den Pop – auch für den subkulturellen – eher exotische Themen wie Hildegard von Bingen (Banhart) sind da keine Seltenheit. Mystik und Vollbart gehen eben gut miteinander einher – beide verbergen und zeigen, schweigen und kommunizieren gleichzeitig.

Bei Singer-Songwritern wie Bonnie Prince Billy und William Fitzsimmons, den Taktgebern des „Barden-Booms der vergangenen Jahre“[li], steht der Vollbart für eine neue Sensibilität des Mannes jenseits des herkömmlichen haarlosen Softietums, wie es die CD-Cover der Bravo–Kuschelrock-Reihe geprägt haben. Der Vollbart ist bei ihnen kein Wahrzeichen des Machismo wie bei Charlie Daniels, sondern bildet einen Schutzwall, hinter den sich diejenigen zurückziehen können, denen die Hektik der Zeiten und die Öffentlichkeit des Privaten zu viel wird. Ungebrochen indes ist die Symbolik des Barts als Zeichen von Reife, Ernst und Identität/Alterität.

Im Gegensatz zu den idyllischen Bartlandschaften à la ABBA sind die neuen Bardenbärte nicht mitAssoziationen an humanistische Tugenden und sonnige Urlaube in Småland befrachtet. Ihre Träger knödeln ihre Songs auch nicht bei den schrillen Eurovision-Wettbewerben. Der Bardenbart der Gegenwart entfaltet seine Wirkung nur in Kombination mit einem Habitus des Versonnenen und Intimen sowie mit brüchigen, empfindsamen Stimmen, weshalb in der Presse bereits von der „Bruderschaft Bärtige-Männer-mit-dünner-Stimme“ die Rede war.[lii] Das Urban Dictionary hat dafür das naheliegende Lemma „Beard Rock“ aufgenommen: „The difference from regular indie/folk music is that each group tends to sport facial hair … These artists emphasize the importance of the environment, overall camaraderie and independent thinking, making Henry David Thoreau look like a demigod. Examples of bands are: Fleet Foxes, Midlake, The Decemberists, Band of Horses, Mojave 3 and many more. One thing is for sure though, the beard is key to defining Beard Rock.“[lii] Mag die letzte Feststellung auch tautologisch sein, so verweist sie doch auf ein wesentliches Merkmal der Popmusik: Wenn die Musik an ihre Grenzen stößt, was schnell einmal der Fall ist, erledigt das Visuelle den Rest. Und sei es, dass man zu drastischen Mitteln wie dem langen Vollbart greifen müsste. Die Art seines Einsatzes im beard rock entspricht der dort gängigen Abkehr von den flamboyanten, selbstherrlichen Gesten der Rockstars: „Der triumphale Höhepunkt des Abends, den man noch bei starken Sängern wie Little Richard oder konventionellen Prä-Pop-Showgrößen inszenierte, kommt nicht infrage. Stars des Typus Dylan oder Neil Young und ihre Millionen Nachfahren in Indie-Rock und Singer/Songwriter-Kultur bis heute müssen sich langsam und scheinbar passiv aus den Aufbauten der Bühne herausschälen.“[liv] Nicht anders verhält es sich mit den Gesichtszügen und der Mimik der Barden, die zwischen den dichten ‚Aufbauten’ ihrer Bärte erst erspäht werden müssen.

IV. Epilog

Trotz unbestreitbarer ideologischer und habitueller Aufladungen in unterschiedlichen Phasen gleicht das Unterfangen, den Vollbart in der Popmusik ikonologisch bestimmen zu wollen, dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Gerade in unserer zunehmend vollbärtigen Gegenwart lösen sich viele der postulierten Zusammenhänge zwischen Vollbärten, Differenz, Dissens und Avantgarde in unverbindlichem Rundumgewuschel auf. Ob Techno-DJ, Metal-Mucker oder Folk-Barde, ob heterosexuell, homosexuell oder metrosexuell, ob Fetischobjekt oder Gemütlichkeitsverstärker – der Vollbart, insbesondere der gestutzte und gepflegte, ist mehr denn je ein Accessoire unter vielen, seine Semantik weniger denn je verortbar. Die Frage lautet nicht mehr: warum einen Vollbart? Sondern: warum keinen Vollbart? Wem es wächst, der lasse wachsen.

So stellt sich denn beim Autor, übernächtigt und unrasiert in einem Warschauer Hotelzimmer diese Zeilen tippend, ein Gefühl der Vergeblichkeit, ja der Scham ob seiner naiven Beflissenheit ein – alles, was sich in den Popikonographien zu einem Paradigma zu verfestigen scheint, wird im nächsten Moment appropriiert, revidiert, persifliert, transformiert. Im Vergleich mit der Popkultur war Ovid ein blutiger Anfänger. Der Pop-Vollbart ist mal revolutionärer, mal religiöser, mal ironischer, mal reaktionärer, mal introvertierter, mal beliebiger Art. Nur wer die Kontexte kennt, in denen er getragen wird, weiß um seine jeweilige Bedeutung – und so ist es amüsanterweise gerade der Pop, der etwas so biederes, so anachronistisches wie Kennerschaft verlangt. Sorry, party people.

Gleichwohl bleibt der Vollbart, insbesondere der lange, üppige und rauschende, als Identitäts-/Alteritäts- und Differenzgeste sowie als Marker von biographischen Wendepunkten relevant. Aus systemtheoretischer Sicht ist er weiterhin manövrierfähig: als Medium des Unterscheidens in seiner basalsten Form und als Statement jenseits von semantischen Essenzen, aber durchaus im Sinne der avantgardistischen Verkörperung einer Haltung. Und selbstverständlich taugt der Vollbart – anders als der auch unter Frauen verbreitete Oberlippenbart – immer noch zum Beweis souveräner Geschlechtsidentität, weshalb er für Androgyne wie David Bowie oder Michael Jackson nicht oder nur ausnahmsweise in Frage kam.

Für die 1960er und, mit Abstrichen, für die 70er Jahre scheint der Zusammenhang zwischen Vollbart und Avantgarde in der Popmusik am klarsten ausgeprägt zu sein, was den späteren Pop-Avantgarden, etwa in Punkrock und Hardcore, den Vollbart verunmöglichte. Innerhalb vollbartarmer oder -indifferenter Szenen wie dem Hip-Hop oder dem Heavy Metal, können Vollbärte zur Binnendifferenzierung eingesetzt werden, siehe The Roots, Saul Williams, Amon Amarth oder Skyforger. Der Vollbartrückgang in den tonangebenden Rängen der Popmusik der 1980er Jahre könnte, mit der bei Periodisierungen stets gebotenen Vorsicht, als Bestätigung von Diederichsens These, dass sich um diese Zeit der Übergang von „Pop I“ (alternativ, gegenkulturell) zu „Pop II“ (affirmativ, massenkulturell) vollzieht, angesehen werden. Das gewissermaßen ‚vollbart’eske’ Element des designer stubble look korreliert mit dem damaligen Aufkommen des Avantgarde’esken, der Quasi-Avantgarde. Die Wiedergeburt des langen Vollbarts unter den neuen Singer-Songwritern und Folkies gibt dem Vollbart wenigstens einen Teil seines Statement-Charakters zurück, wenngleich dieses Statement nun leiser, verhaltener, apolitischer ausfällt.

Eines aber ist erstaunlich: Wirklich durchgeknallte und exaltierte Vollbarttrachten, etwa Bärte in Form eines Vogelkäfigs oder des Brandenburger Tors – ja, das soll schon vorgekommen sein –, hat die Popmusik weder im Mainstream noch in ihren Nischen hervorgebracht. Paradoxerweise sind irre Over-the-Top-Bärte eher in den als konservativ bis hin zu reaktionär geltenden Bartvereinen verbreitet, wo gerne auch mal dem Kaiser gedacht, Hymnen geschmettert und Humpen gestemmt werden. Hier gilt es für die Popmusik, Defizite wettzumachen. Der Avantbart sollte nicht der Retrogarde überlassen werden.

Anmerkungen

[i] B., „The Beard“, in: The Crayon, Vol. 6, Nr. 3, März 1859, S. 70.

[ii] Zitiert nach: Hecken, Thomas, Theorien der Populärkultur: Dreißig Positionen von Schiller bis zu den Cultural Studies, Bielefeld: transcript, 2007, S. 44.

[iii] Gerade aufgrund ihrer Innovationsskepsis sind Motörhead andererseits wiederum avantgardistisch – in etwa so wie der jahrzentelang Zahlenreihen malende Konzeptkünstler Roman Opałka oder wie die Konzeptkünstlerin Elaine Sturtevant, die Arbeiten anderer Künstler appropriiert. Zum Verhältnis Motörhead und Post-Originalität siehe Scheller, Jörg, „Die Pudel des Pops: Das neue Album von Motörhead will keine Experimente“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 42, 2013, S. 46.

[iv] www.metalhammer.co.uk/news/movember-2012-the-top-ten-best-rockheavy-metal-moustaches-ever/10/ [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff: 04.07.2013).

[v] Peterkin, Allan, One Thousand Beards. A Cultural History of Facial Hair, Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2002, S. 183.

[vi] „Alterität“ wird hier und im Folgenden im Sinne des „Anderen“ einer Identität, welches diese erst bedingt, gebraucht. „Alterität“ ist innerhalb einer bipolaren Struktur wesenhaft auf das Gegenüber bezogen und dahingehend nicht gleichbedeutend mit „fremd“. Deshalb verwende ich das Wortpaar Identität/Alterität und nicht nur eines der Wörter.

[vii] Erst mit der Möglichkeit der Barttransplantation, die aktuell an Popularität gewinnt, beginnt sich dies zu ändern.

[viii] Siehe Daniels, Charles, Ain’t No Rag. Freedom, Family, and the Flag, Washington, D.C.: Regnery, 2003.

[ix] Unter „Pop I “ versteht Diedrich Diederichsen den Pop als ein Bündel kritischer, gesellschaftspolitisch orientierter Sub- und Gegenkulturen in den, grob gesagt, 1960er und 70er Jahren, unter „Pop II“ den durchkommerzialisierten Massen-Pop seit, erneut grob gesagt, den 80er und vor allem den 90er Jahren, siehe Diederichsen, Diedrich, Der lange Weg nach Mitte. Der Sound und die Stadt, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1999, S. 272ff.

[x] Siehe Peterkin, S. 184: „Indeed, the wearing of all various forms of facial hair increasingly signified discontent over the the Vietnam War which raged on during this period. Long hair, lamb chops, and beards, together with love beads and ethnic garb, became the uniform of the conscientious objector and draft dodger“; siehe auch das Musical Hair, 1967.

[xi] Amüsant ist, dass in Deutschland gleichzeitig mit den Beatles und den Rolling Stones das Bübchenwunder Heintje mit Songs wie „Heidschi Bumbeidschi“ oder „Mama“ die Hitparaden anführte. Der Popmusik sind gnostische Szenerien nicht fremd.

[xii] Ike Turner hatte in den frühen 1950ern bereits die Vorlage geliefert, allerdings trug er zusätzlich ein Ziegenbärtchen.

[xiii] www.philips.com/e/male-grooming/how-to/beards/zappabeard.html (Zugriff 11.04.2014).

[xiv] Winkler, Willi, Bob Dylan. Ein Leben, Reinbek: Rowohlt, Digitalbuch, 01.04.2011.

[xv] Hebdige, Dick, Subculture. The Meaning of Style, London/New York: Routledge, 1988, S. 52.

[xvi] Ebd.

[xvii] Büsser, S. 44.

[xviii] Siehe u.a. Blush, Steven, American Hardcore. A Tribal History, Port Townsend, WA: Feral House, 22010, S. 141; Ensminger, David A., Visual Vitriol. The Street Art and Subcultures of the Punk and Hardcore Generation, Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2011, S. 170.

[xix] Die Rastafari-Glaubensrichtung basiert maßgeblich auf dem Alten Testament.

[xx] http://pioneersofbearddom.com/2012/11/03/barry-white/ [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff 22.04.2014).

[xxi] Colacello, Bob, Holy Terror: Andy Warhol Close Up, New York: First Cooper Square Press, 2000, S. 252.

[xxii] Wyss, Beat, Nach den großen Erzählungen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2009, S. 93.

[xxiii] Büsser, Martin, If the kids are united… Von Punk zu Hardcore und zurück, Mainz: Ventil, 72006, S. 31.

[xxiv] Vgl. hierzu die Aussagen Fidel Castros, der seinen Erfolg als Revolutionsführer nicht zuletzt auf den Zeitgewinn durch Rasurverzicht zurückführt, in: Stone, Oliver, Comandante, Mediaproduccion/Pentagrama Films/Morena Films: 2003.

[xxv] B., 1859, S. 69.

[xxvi] Zum Begriff „Pop II“ siehe Fußnote 9.

[xxvii] Peterkin, S. 184–185.

[xxviii] Diederichsen, Diedrich, Sexbeat. 1972 bis heute, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1985, S. 41.

[xxix] Siehe ebd.

[xxx] www.philips.com/e/male-grooming/blog/the-sensational-stubble-beard.html (Zugriff 22.04.2014).

[xxxi] Zitiert nach: www.nme.com/blogs/nme-blogs/remembering-trevor-bolder [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff: 08.04.2014)

[xxxii] Jones, Dylan, When Ziggy Played Guitar. David Bowie and Four Minutes that Shook the World, London: Preface Publishing, 2012, S. 118.

[xxxiii] Pegg, Nicholas, The Complete David Bowie, London: Titan Books, 2011, S. 374.

[xxxiv] Siehe ebd., S. 375.

[xxxv] Siehe ebd.

[xxxvi] Eine gute Übersicht bietet die Musikvideo-Kompilation 80’s Metal Music – A Trip Through 80s Metal 1980-1989 auf YouTube: www.youtube.com/watch?v=dHrF946hGbI [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff: 12.03.2014)

[xxxvii] Interview mit Bruce Dickinson, auf: Dunn, Sam/McFayden, Scott, Metal Evolution. Die komplette Serie, DVD, Disc 1, 2012.

[xxxviii] Ebd., Disc 2.

[xxxix] Büsser, S. 50; vgl. Scheller, Jörg, „Widerstand ist zwecklos. Heavy Metal kennt keine politischen Ideologien und pflegt neben seinen Ritualen ein fast schwäbisches Handwerksethos – so ist die Musik der großen Akkorde und noch größeren Gesten auf dem besten Wege, zu Kunst zu werden“, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 176, 01.08.2012, S. 11.

[xl] Siehe http://hiphop.de/magazin/news/forbes-ver%C3%B6ffentlicht-die-20-erfolgreichsten-rapper-172544 (Zugriff 05.04.2014).

[xli] www.drummerworld.com/drummers/Ahmir_Thompson.html (Zugriff 24.04.2014).

[xlii] Thompson, Ahmir „Questlove“, Mo’ Meta Blues: The World According to Questlove, New York: Grand Central Publishing, 2013, S. 2.

[xliii] Dass (Voll)Bärte in den USA des 19. Jahrhunderts ein Zeichen von white supremacy waren, zeigt Sean Trainor in seinem Artikel „The Racially Fraught History of the American Beard“: „The 19th-century beard may have sprouted from a fear of razors and a distaste for black barber shops. But it grew into a symbol that set white American men apart from smooth-faced foreigners as well as powerful women at home“, auf: www.theatlantic.com/national/archive/2014/01/the-racially-fraught-history-of-the-american-beard/283180/ [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff: 22.05.2014).

[xliv] Siehe Kage, Jan, American Rap. Explicit Lyrics. US-HipHop und Identität, Mainz: Ventil, 42014, S. 49.

[xlv] Siehe Kugelberg, Johan (Hg.), Born in the Bronx. Die Anfänge des Hip Hop, Hamburg: Edel, 2010.

[xlvi] Siehe ebd., S. 47.

[xlvii] Ebd., S. 50.

[xlviii] Siehe http://article.wn.com/view/2013/03/20/The_20_Coolest_Beards_In_HipHop_Right_Now/ (Zugriff 22.04.2014).

[xlix] Siehe www.sueddeutsche.de/kultur/wortschatz-im-vergleich-hip-hop-schlaegt-shakespeare-1.1950261 (Zugriff 05.08.2014).

[l] Siehe Peterkin, S. 190–195.

[li] Hanske, Paul-Philipp, „Kuscheltechno“, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 78, 04.04.2013, S. 13.

[lii] Fellmann, Max, „Scott Matthew“, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 145, 26.06.2013, S. 13.

[liii] http://de.urbandictionary.com/define.php?term=Beard%20Rock [Link mittlerweile erloschen] (Zugriff: 30.03.2014).

[liv] Diederichsen, Diedrich, Über Popmusik, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014, S. 157.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags Frank Steiner.

Weitere Hinweise zum Sammelband „Anything Grows“, in dem der Aufsatz zuerst erschienen ist, hier.

Wenn Sie den Aufsatz im wissenschaftlichen Zusammenhang zitieren wollen, benutzen Sie bitte die Buchfassung.

Jörg Scheller ist Dozent für Kunsttheorie und Kunstgeschichte im Departement Kunst & Medien, Bachelor Medien & Kunst, Vertiefung Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste.