Was sind soziale Medien?

Die Antwort auf diese Frage erscheint eigentlich ganz einfach: Soziale Medien sind Medien, mit denen das, was wir ‚das Soziale‘ nennen, ausgetragen wird. Das heißt, letztlich geht es um Fähigkeiten wie: ermöglichen, dass Fremde sich annähern oder Bekannte auf Distanz bleiben, Beziehungen eine konkrete Sichtbarkeit geben, Konflikte eröffnen und befrieden, einander als jemand Bestimmtes anerkennen etc.

Die Geschichte solcher sozialer Medien ist lang, denkt man allein an die verschiedenen Formen des Geldes und dessen vielfältige Funktionen. Da wäre das Währungs-Geld, dem Georg Simmel die Funktion zuschrieb, Austausch zwischen fremd Bleibenden zu ermöglichen (vgl. Simmel 2011 [1900]). Erst dadurch, so Simmel, wird Gesellschaft in größerem Stil möglich, denn man kann mit Personen in Austausch treten, ohne mit ihnen als Person in Austausch zu treten: Einander Fremde tauschen Brot gegen Geld und gehen danach ihrer Wege ohne irgendeine Form moralischer Schuld – und ohne auch nur als Person in dieser Beziehung erschienen zu sein.

Da wären aber auch allerlei Formen des früher sogenannten Primitivgeldes oder Primärgeldes, das aus Spechtgefieder, Messingstangen oder Kaurimuscheln bestehen kann. Deren Funktionen und Bedeutungen sind vielfältig: Oft wurden sie dafür genutzt, um Streitigkeiten beizulegen, Recht und Unrecht öffentlich anzuerkennen oder auf andere Weise Beziehungen zwischen Menschen zu ordnen, die in eine besondere Lage geraten waren (vgl. exemplarisch für diese lange Debatte in der Anthropologie Dalton 1965).

Ein anderes Beispiel für soziale Medien wären die Mwali und Soulava aus dem Kula-Ring des westlichen Pazifiks, also Armreifen und Muschelhalsbänder, die eine Art internationalem Gabentausch zwischen Südsee-Völkern ermöglicht haben, den Bronislaw Malinowski zuerst beschrieben hat (Malinowski 2007 [1922]) und der später zur wichtigsten Quelle für die Diskussion der vergemeinschaftenden Funktion der Gabe wurde (Mauss 1990 [1925]). Hier, so meinten viele Kommentatoren, haben man es mit einer Sache zu tun, die genau anders herum funktioniert als das Währungs-Geld nach Simmel: Nach einer Geld-Interaktion gehe man seiner Wege, nach einer Gabe bleibe man einander etwas schuldig, sodass man sich später mit einer Gegengabe revanchieren werde. Das Medium der Gabe schaffe so Vergemeinschaftung.

Die Liste sozialer Medien ist lang, und genau so lang ist die Liste der Kritik an ihnen, d.h. die Kritik an der Sozialität, die verschiedene soziale Medien hervorbringen. Von den geldvermittelten Tauschpraktiken schreibt etwa Karl Marx, ihre Bedeutung sei so durchschlagend, dass sie das Selbst- und Weltverhältnis ihrer Nutzerinnen und Nutzer gewaltig störe. Georg Lukács baute diesen Befund mit dem Begriff der Verdinglichung aus (Lukács 1968 [1923]), d.h. „[…] daß eine Beziehung zwischen Personen den Charakter einer Dinghaftigkeit“ (ebd., 257) hat. Axel Honneth resümiert diese Position wie folgt: „[…] sobald die Subjekte beginnen, ihre Beziehung zu Mitmenschen primär über den Austausch von äquivalenten Waren zu regeln, werden sie dazu genötigt, sich zu ihrer Umwelt in ein verdinglichendes Verhältnis zu setzen; denn sie können nun nicht mehr umhin, die Bestandteile einer gegebenen Situation allein noch unter dem Gesichtspunkt des Ertrages wahrzunehmen, den diese für ihre egozentrischen Nutzenkalküle abwerfen könnte“ (Honneth 2015 [2005], 21).

Jetzt wollen wir natürlich wissen, ob das, was Lukács als Folge der Ausweitung des Warentauschs gesehen hat, sich nun durch die Ausweitung der sozialen Medien des Internet wiederholt. Antworten auf diese Frage sind längst gegeben – vielleicht als erstes von Michel Houellebecq in Die Ausweitung der Kampfzone (1994), wie man es dort an etlichen Stellen, aber eben auch allein schon an Houellebecqs Lieblingsthema – den Essen-Lieferservices – sehen kann: J.Y. Fréhaut, ein Kollege des namenlosen Informatiker-Protagonisten, definiert Freiheit als ein Maximum an Wahlmöglichkeiten; diese sei allerdings, so der Erzähler, „auf die Wahl seines Abendessens per Minitel“ beschränkt (Houellebecq 2015 [1994], 45). Mit anderen Worten: Das wirkliche Ideal der digitalen Lebensführung ist, alles, was für das Leben wichtig ist, mit möglichst wenig Perspektivübernahe jedweder Interaktionspartner über die Bühne zu bringen. Selbst der Anruf beim Pizzaboten wäre zu viel, am besten trägt man seine Bestellung nur noch in ein digitales Formular ein.

20 Jahre nach Houellebecqs Überraschungserfolg scheint genau das zum Alltag geworden zu sein; schlimmer noch: Bei den heute üblichen Bestellungen bei Foodora, Deliveroo und anderen fällt nicht nur der Anruf im Restaurant weg, sondern sogar das Bargeld. Man kann dort nur noch online mit Kreditkarte, Sofortüberweisung oder PayPal zahlen, d.h. selbst der Akt der Trinkgeld-Gabe für den Boten entfällt (man kann dies natürlich online tun – wodurch das Trinkgeld aber nicht mehr so sehr Gabe mehr ist, weil es vor der Leistungserbringung des Boten stattfindet) und auch der Akt des Vertrauens verschwindet, dass an dem genannten Ort an zahlender Kunde wohnen möge. So wundert das medienwissenschaftliche Urteil wenig, dass das Internet nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch „[…] unseren Geschmack und unsere Meinungen verdinglicht“ (Illouz 2015 [2007], 147), wie Eva Illouz in der vielleicht prominentesten Studie über Online-Sozialität schreibt. Verdinglicht sich unser soziales Leben also ein zweites Mal, nach der Ausweitung des Warentauschs nun durch die Ausweitung des Internet?

Man muss nun keine Plattform-Ethnographie schreiben, um zu wissen: Manchmal stimmt’s, manchmal stimmt’s nicht. Bestimmte Bereiche der Social-Media-Praktiken sehen aus wie der feuchte Traum eines Spieltheoretikers, andere sind das genaue Gegenteil; es gibt auch die Ausweitung dessen, was Max Horkheimer Mitleid genannt hat, es gibt auch die neuen Vergemeinschaftungsformen, in denen manche endlich die Perspektivübernahme für ältere und jüngere Generationen hinbekommen, die ihnen im familiären Umfeld stets völlig abgegangen sind, und auch kennt wohl in etwa jeder zweite die familiäre WhatsApp-Gruppe, deren Ergebnis viel regelmäßigere, weil einfacher planbare Familien-Zusammenkünfte sind. Wenn gegenwartssensible Literatur heute die Verdinglichung der nicht mehr ganz neuen Medien thematisiert, fällt das Urteil daher auch deutlich unentschiedener aus: In Ronja von Rönnes Wir kommen (2016) zerstören die Romanfiguren ihre Smartphones, Tablets und Laptops, um einander wieder näher zu sein; das Ergebnis ist aber das Gegenteil, weil es das Leben ohne diese Technologien eben nicht mehr gibt.

Insofern können die Fragen einer informierten Medienforschung nicht mehr auf solchen allgemeinen Ebenen der Zuschreibung allgemeiner Effekte ansetzen. Natürlich ist allen klar, dass Medien eine Handlungsträgerschaft, vielleicht sogar eine bestimmte Schlagseite haben (einen bias, wie es schon bei Carpenter und McLuhan heißt). Den kann man beklagen und man kann auch fragen, wessen Macht-Interessen dies zuspielt; etwa durch die Tatsache, dass es keinen Dislike-Button gibt (für eine solche Kritik siehe etwa Han 2013 oder Couldry/van Dijck 2015, um nur zwei prominente Beispiele zu nennen).

Auch diese Post-Foucaultʼsche Kritik hat aber mit der Post-Lukácsʼschen eines gemeinsam: Sie pauschalisiert, wo eigentlich Differenzierung angebracht wäre. Wir wissen nun, dass Medien unsere Lage bestimmen, dies ist eine Binsenweisheit geworden, um die sich die Wissenschaft eigentlich nur noch im Vorwort zu kümmern hat, ansonsten ist dies Sache der Aktivistinnen und Aktivisten geworden.

Was wir aber überhaupt nicht wissen – allem Alltags-Wissen über unsere eigenen Filter-Bubbles zum Trotz – ist, wie diese Lage denn genau aussieht. Interessant ist doch nicht mehr die Frage, ob Medien Macht-Technologien sind oder ob sie das soziale Leben verdinglichen können, sondern Fragen wie: In welchen Phasen sozialen Wandels stehen verdinglichende Medien-Praktiken im Vordergrund und wann ziehen sie sich zurück?

Medien-Ethnographie, die mit Verweis auf die lokalen, bricolagehaften und bottom-up bzw. ad-hoc organisierten Medien-Praktiken die Lagebestimmung herunterspielt, ist daher genauso wenig angebracht. Worauf es ankommt, ist die Möglichkeit der Differenzierung; eine Kritik der normalisierenden, verdinglichenden oder anderweitig den Idealen des Humanismus abträglichen Medienpraktiken wird ja eben viel treffsicherer, wenn sie ihren Gegenstand nicht aus dem berühmten philosophischen Lehnstuhl pauschalisiert, sondern die Zustände benennen kann.

Damit sind wir bei einer Diskussion, die die Anthropologie ab etwa Ende der 1970er Jahre geführt hat, die Sherry B. Ortner (1984) streitbar, aber sehr hilfreich in ihrem berühmten 40-seitigen Aufsatz „Theory in Anthropology since the Sixties“ skizziert hat. Nach einer langen Phase der Dominanz des Strukturalismus nach Lévi-Strauss und dessen stets die Lage bestimmenden Verwandtschaftssystemen wird der britische Anthropologe John A. Barnes von Ortner mit den Worten zitiert: „We need to watch these systems [of kinship] in action, to study tactics and strategy, not merely the rules of the game“ (Barnes 1980, 301, zit. n. Ortner 1984, 145). Das erinnert sehr stark an die Lage der Medienforschung, die ganze Journale mit Improvisationen der Feststellung bespielt, dass es keinen Dislike-Button gibt.

Schaut man aber bei Barnes im Original nach, erscheint das Zitat etwas anders, es lautet nämlich: „We need also to watch these systems in action, to study tactics and strategy, not merely the rules of the game, and to analyse why and how one individual is mobilised in one occasion and not on another, why and how one activity is carried through on one occasion by reference to kinship and on another by reference to some other system of relations.“ (Barnes 1980, 301). Ortner, der es um eine Hinwendung der Anthropologie von den Systemen ihres ‚Doktorgroßvaters‘ Talcott Parsons und des damaligen Ethnologie-Superstars Lévi-Strauss zu den Praktiken ging, lässt also zwei Dinge aus: Erstens das Wort „also“, d.h. für Barnes geht es nicht um ein entweder ‚Spielbeobachtung‘ oder ‚Regelstudium‘, sondern viel deutlicher, als Ortner dies vermuten lässt, um das Zusammenspiel dieser Regeln mit der konkreten Praxis. Zweitens betont Barnes vor allem auch andere Regelsysteme als das der Verwandtschaft, statt die Regeln gegen das tatsächliche Spiel auszuspielen.

Übertragen auf die Social-Media-Forschung heißt das: Es geht nicht darum, dass man seinen Lukács oder seinen Foucault nicht mehr auspackt, sondern darum, dass man ihn nicht auf den Tisch legt, wenn man nur die Software analysiert hat, aber nichts über die Medien-Praktiken weiß. Dies mag dann dazu führen, dass man sich für andere Theoretisierungen seiner Befunde entscheidet, oder eben dazu, dass man die Wirklichkeit der Social-Media-Plattformen viel genauer, plausibler und konkreter kritisieren kann. Die Konsequenzen sind radikaler, als sie sich anhören. Denn wenn man nun sein soziales Medium in eine schöne Brille einfasst, um mit ihm dann ins Feld zu gehen, um nachzuprüfen, welche Handlungsträgerschaft es entfaltet und wo es welche Lage wie bestimmt, hat man leider gar nichts gewonnen: Man wird natürlich finden, was man selbst mitbringt; trägt man nun Lukács, Foucault oder Latour im Rucksack. Wie wird man solche Voreinstellungen los?

Die Antwort lautet: Man wird sie nicht los. Aber es gibt Techniken, sie so weit auf Distanz zu halten, dass man etwas mehr erfährt als das, was man sowieso bereits weiß. Eine ganz zentrale Technik ist dabei, den eigenen Grundbegriff erst einmal zu verflüssigen. Damit sind wir wieder bei der Anfangsfrage dieses Textes: Was sind soziale Medien?

Eine Technik zur Verflüssigung des eigenen Grundbegriffs ist, seine Genese zu untersuchen. Wir kennen dies aus vielen Fächern. Um nur ein Beispiel zu nennen: bei William H. Sewell Jr. finden wir die Feststellung, die er unter Rückgriff auf die Arbeiten von Keith Baker macht: „,The social‘ […] is a historically constituted fact of discourse, not a self-evident and permanently valid category category of the real world“ (Sewell 2005 [2001], 326). Verflüssigen wir also unsere Hauptfrage auf diese Weise: Wie und in welchen Lagen entsteht das, was wir ‚soziale Medien‘ nennen? Oder griffiger: Wann sind soziale Medien?

Solche Entstehungsgeschichten sozialer Medien habe ich mehrmals versucht darzulegen; in einem Aufsatz ging es darum, wie in einem Siegerländer Krämerladen die Pfandrückgabe zum Medium der Vergemeinschaftung wurde, während die standardisierten Pfandrückgabe-Technologien großer Supermärkte ihre Nutzerinnen und Nutzer auf Distanz halten (vgl. Paßmann 2015). Dort konnte man sehen, wie die Notwendigkeit zur Improvisation soziale Medien entstehen lässt, mit denen eine Beziehung eher einen vergemeinschaftenden Pfad nimmt. Auf der anderen Seiten stand die professionelle Organisation des Einzelhandels, dessen soziale Medien ihren Nutzerinnen und Nutzern keinerlei Improvisation abverlangt, sodass alle in ihren Rollen verbleiben konnten (vgl. ebd.).

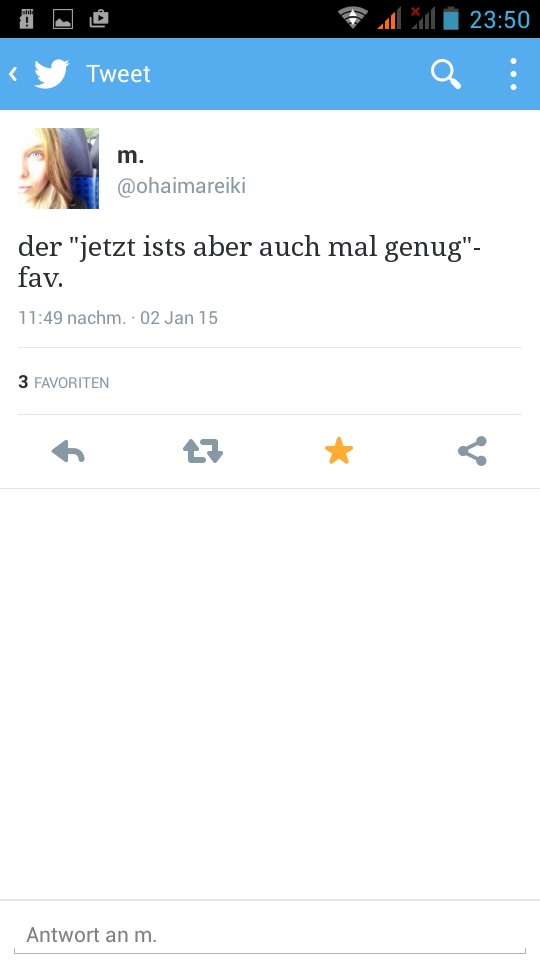

In einem an dieser Stelle republizierten Aufsatz (Paßmann/Gerlitz 2016 [2014]) ging es um die Entstehungsgeschichte des Favs bzw. Likes auf Twitter: Als der Favorisieren-Button 2006 eingeführt wurde, war dessen Bedeutung zwar relativ unklar, letztlich aber sehr stark an die Favoriten-Buttons der Web-Browser angelehnt. Es ging also darum, sich mit dem Button Tweets abzuspeichern, auf die man später zurückkommen möchte, genauso wie man sich im Browser URLs abspeichert. Die ‚Gefavten‘ Nutzerinnen und Nutzer erfuhren davon nichts, d.h. der Fav war damals ein bloßes Organisations- oder Speichermedium. Ab 2008 begannen dann kleine Drittanbieter-Plattformen, die mit der Firma Twitter selbst zunächst nichts zu tun hatten, diese Favs sichtbar zu machen. Sie hießen Favrd, Favottr, Die Deutschen Fav-Charts oder Favstar. Auf diesen Websites konnte man dann nachsehen, welche Favs man erhalten hat. Für die Communities, die diese Websites nutzten, war der Fav ein soziales Medium, weil er als Anerkennungs-Praktiken ausgelegt wurde.[1] Twitter ließ also durch seine Untätigkeit Raum für Improvisation und ermöglichte so nicht nur, dass der Fav zu irgendeinem sozialen Medium wurde, sondern zu einem ganz bestimmten, das ziemlich entscheidend für eine besondere Twitter-Kultur wurde, die ihre eigene Poetik, ihre eigenen Vergemeinschaftungsformen und ihre eigenen Begriffe von Ehre und Prestige, Scham und Schande, Eigentum und Diebstahl entwickelte. Dabei lief natürlich stets der Vorwurf mit, das quantifizierte Fav-Prestige verleite nur noch zum Schreiben populärer, aber eben nicht mehr ästhetisch hochwertiger Tweets, wie es der Tweet von @bangpowwww in der folgenden Abbildung praktiziert; die Favs und ihr Favstar-Prestige nehmen also die Rolle ein, die in Allen Ginsbergs Howl „madness“ einnimmt.

Es dauerte dann bis in den Frühling des Jahres 2011, bis Twitter den Fav als soziales Medium institutionalisierte: Ab dem 23. Mai 2011 versendete Twitter an seine Nutzerinnen und Nutzer E-Mails für erhaltene Favs (vgl. ebd.). Mit anderen Worten: Seit ziemlich genau fünf Jahren ist der Fav jetzt auf Twitter soziales Medium. Und dies geschah ziemlich genau fünf Jahre nach der Gründung des Unternehmens, das in den Anfangsjahren vor allem von einem geprägt war: Improvisation (vgl. hierzu Bilton 2013). Dies ist aber auch die Phase, in der Twitter beginnt, sich zu professionalisieren; nicht nur auf Ebene des Personals, der Finanzierung und Strategie (vgl. ebd.), sondern insbesondere auch hinsichtlich seiner sozialen Medien: Der Fav wird als erhaltener und vergebener Fav (zusammen mit Retweets und anderen sozialen Medien) immer besser und unmittelbarer als Gebe bzw. Gabe-Akt zwischen zwei Akteuren sichtbar (vgl. Paßmann/Gerlitz 2016 [2014]). Favstar wird in der Folge immer unwichtiger; große Teile dessen, was diese frühe Agentur der Sozialisierung von Twitters Medien geleistet hat, setzt Twitter nun mit anderen Mitteln fort. Der Fav erobert als soziales Medium die gesamte Plattform; er ist längst nicht mehr nur das soziale Medium der Favstar-Communities in Deutschland, Japan oder den USA.[2]

Dennoch gibt es in dieser Zeit weiterhin grob zwei Praxisgemeinschaften des Favens: Für die einen ist es ein Medium der Anerkennung (also ein soziales Medium), für die anderen weiterhin der Bookmark aus der Anfangszeit (also eher ein Speichermedium bzw. Organisationsmedium), mit dem man eben nicht Tweets ‚liket‘, sondern nur für späteren Gebrauch abspeichert. Eine Journalistin, die den Tweet eines vermeintlichen Terroristen für Recherchezwecke favorisiert, konnte dies damals noch tun, ohne dass dies als Anerkennung für seine Taten und Darstellungen zu gelten hatte. Diese verschiedenen Praxis-Felder gerieten dann regelmäßig in Konflikt, etwa dann, wenn die Bookmarker ihre Favoriten-Listen irgendwann leerten, sodass der Fav für einen Tweet verschwand. Für jene, denen der Fav als Medium der Anerkennung galt, war dieses „entfaven“ (vgl. ebd.) dann ein Entzug vorher vergebener Anerkennung.

Diese interpretative Flexibilität (vgl. Bijker/Hughes/Pinch 2012 [1987]) versucht Twitter im November 2015 aufzulösen, indem man aus dem Fav, dessen Symbol der Stern war, einen Like macht, symbolisiert durch ein Herz (vgl. bspw. den Aufsatz von Gerlitz/Herma/Kyrimi 2015). Einen Terroristen-Tweet nun zu faven bzw. zu liken wäre mit dem Herz schwieriger als mit dem Stern. Letztlich wird hier also nicht der Nutzungsweise der Vorzug gegeben, den Twitter selbst zu Beginn im Sinn hatte, sondern der, die sich durch kleinere Dienste wie Favstar und gerade durch die Untätigkeit von Twitter entwickelt hat.

Also. Long story short: Das soziale Medium des Favs bzw. Likes hat sich in der Praxis ergeben und wurde nicht im infrastrukturellen Zentrum geplant. Es war zu Beginn gar kein soziales Medium, sondern wurde erst in einer jahrelangen Entwicklung, an der große, kleine, aber vor allem mittlere Akteure wie Favstar beteiligt waren, zu einem sozialen Medium. In der Folge wurde es immer weiter institutionalisiert.

Hier darf man jetzt aber nicht den Fehler machen, als Ursache für die Durchsetzung dieses sozialen Mediums den praktisch-situativen Zufall anzunehmen. Ich kann das an dieser Stelle nicht ausführen, sondern muss es an dieser Stelle bei der Behauptung belassen, dass diese Durchsetzungsgeschichte auf älteren Praktiken und Technologien des Bloggens beruht, insbesondere auf denen des ehemaligen Blog-Aggregators digg.com und ähnlichen Diensten – in meiner Dissertation lege ich dies genauer dar. Was zum sozialen Medium wird, ist also nicht bloß situationsbedingt, sondern auch Ergebnis einer längeren Geschichte kultureller Praxis. Dennoch: Ein soziales Medium ist nicht einfach ein Medium, sondern wird erst in einem kooperativen Prozess zu einem solchen (vgl. hierzu auch den Beitrag von Schüttpelz/Gießmann 2015).

Dieser kooperative Prozess hat nämlich den großen Vorteil, dass die Sache aus Sicht der Beteiligten zu unserem Medium werden kann, d.h. seine Bedeutung wird in einem intersubjektiven Prozess ausgehandelt und dadurch erst zu einer geteilten Bedeutung. Mit anderen Worten: Das Entstehen sozialer Medien hängt nicht nur mit der Anerkennung der beteiligten Personen untereinander zusammen, sondern insbesondere und zunächst einmal mit der Anerkennung einer Sache als soziales Medium. Die Parallelen zu historisch älteren sozialen Medien, wie dem Währungs-Geld, den Spechtfedern oder den Muschelhalsbändern des Kula-Ring sind offensichtlich.

Wie ein soziales Medium stabil wird, können wir uns nun einigermaßen vorstellen; das ist aber nur die halbe Geschichte, die durch Studien der Science and Technology Studies (STS), insbesondere aber auch der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) stets in den Vordergrund gerät. Soziale Medien zu verstehen heißt aber auch, sich von der ANT zu verabschieden – oder sagen wir zumindest sich ein gutes Stück von ihr zu entfernen. Denn wenn soziale Medien das, was wir ‚das Soziale‘ nennen, austragen sollen, kann es nicht nur um Stabilisierung gehen. Denn das Soziale – ich schreibe es der Einfachheit halber an dieser Stelle ohne die nötige Distanz – ist vielfältig, es ist volatil, labil, improvisiert, veränderlich ungeplant und so weiter. Natürlich helfen soziale Medien hier, diese Labilität des Sozialen zu stabilisieren, etwa indem man die Reaktionsmöglichkeiten auf einen Tweet auf ein paar wenige Buttons verkürzt. Aber das ist ja nur die Form der Interaktion und nicht ihre Bedeutung. Schauen wir uns den neueren Like mal hier in seiner GIF-Form an.

Selbst in Twitters Zentrale hat man verstanden, dass die Stärke des Favs bzw. Likes darin liegt, formal stabil, aber situativ instabil zu sein: Dasselbe Medium schmiegt sich gewissermaßen in viele verschiedene Situationen ein, es ist Medium des Mitleids, der Affirmation, der Anerkennung und vieles mehr. Wie der Fav bzw. Like als Medium des Abschieds, und zwar eines ganz bestimmten Abschieds sein kann, zeigt die nächste Abbildung.

Der Literaturwissenschaftler Stephan Porombka hat ein sehr unterhaltsames, aber eben auch ethnographisch höchst wertvolles Listical von zwölf verschiedenen Fav-Praktiken geschrieben, in meiner Dissertation habe ich noch einige mehr herausgearbeitet. Diese Vielfalt der Praktiken ist alles andere als trivial, zeigt sie doch den Unterschied zwischen der Technik, um die es Techniksoziologie, STS und ANT geht, von sozialen Medien, die eben Gegenstand der Medienwissenschaft sind. Für Medien kommt es nämlich auch auf ein Charakteristikum an, das Fritz Heider (2005 [1927]) beschrieben und Niklas Luhmann (1997) weiter ausformuliert hat: Medien sind lose Kopplungen, d.h. sie lassen sich prägen, sie tragen außenbedingt die Form einer anderen Sache bzw. eines anderen Sachverhalts. Anders gewendet geht es hier um etwas, das William H. Sewell Jr. jeglicher kultureller Praxis zuschreibt: „Part of what gives cultural practice its potency is the ability of actors to play upon the multiple meanings of symbols—thereby redefining situations in ways that they believe will favor their purposes“ (Sewell 2005, 168).

Das heißt, anders als die Technik von ANT und Techniksoziologie müssen soziale Medien immer wieder neuer Vermittlung, immer wieder neuen Redefinitionen in den vielen verschiedenen Situationen dienen. Natürlich vermittelt auch Technik – wer ein Rennrad fährt, drückt damit z.B. etwas anderes aus, als wenn er ein Holland-Rad fährt, und wer in Berlin ein Rennrad fährt, drückt damit wiederum etwas anderes aus, als jemand, der in den Alpen Rennrad fährt. Im Vergleich zu sozialen Medien ist die Vermittlungsleistung des Rennrads aber viel zu behäbig, um diese Tätigkeit im Hauptberuf auszuführen.

Die institutionalisierten sozialen Medien der Social-Media-Plattformen sind also beides: Sie sind formal stabil und situativ instabil. Das ist ihre Aufgabe und das macht sie vergesellschaftungsfähig. Andere soziale Medien können sehr instabil sein, ihre Karriere ist dann aber auch relativ bald beendet. Die Weichheit brauchen sie aber immer, denn ansonsten wäre es relativ unwahrscheinlich, dass sich jemand von ihnen gemeint fühlt; denn soziale Medien sind materielle oder immaterielle Gegenstände, von denen sich Personen gemeint fühlen. Ihre Institutionalisierung fällt dabei umso leichter, wenn sie bei der Art und Weise dieses Gemeint-Seins helfen: Der Like-Button ist zum Beispiel ein Herz und kein Totenkopf, andere soziale Medien, wie etwa WhatsApps Emojis, sind kleine Tierchen; Küken, Raupen, Mäuse oder Hamster. Mit anderen Worten: Sie spannen ein semantisches Feld der Harmlosigkeit auf, innerhalb dessen eine Bedeutung aber alles andere als klar ist, sondern sich erst herausstellen muss. So wird die Raupe in manchen Beziehungen fast gar keine Bedeutung haben, in anderen ist sie eine eindeutige Einladung zum Geschlechtsverkehr geworden. Soziale Medien werden also erst zu solchen; sie gehen dem mit ihnen ausgetragenen Sozialen aber auch stets voraus; sie sind nicht ‚bloß‘ Medium der Austragung, sondern sind zuallererst der Ausgangspunkt dessen, was wir Sozialität nennen.

„Was sind soziale Medien?“ ist also eine Frage, die jede Forschung immer wieder aufs Neue zu beantworten hat. Denn die Rolle, soziales Medium zu sein, ist zwar nicht allen Gegenständen vergönnt, und jene, denen es vergönnt ist, schreiben sich als eine Art mikrosoziale Geschäftsbedingung ein. Vor allem aber ist diese Rolle eine, der eine gewisse Karriere vorausgehen muss; nichts ist ein soziales Medium, bis sich nicht jemand durch es von jemand Anderem gemeint fühlt.

Ihre Praxis ist damit alles andere als beliebig. Für den Fav wurden ja oben vor allem zwei Dimensionen differenziert: Eine Sozialdimension (v.a. zum Anerkennen) und eine Organisationsdimension (v.a. zum Speichern). Nimmt man noch Facebooks Like oder Twitters Retweet hinzu, wird deutlich, dass dazu noch eine Distributionsdimension kommt. Von hier aus kann man dann komparativ fragen, wie sich unsere sozialen Medien zu Beginn des 21. Jahrhunderts etwa vom Währungs-Geld unterscheiden. Nehmen wir mal an, wir einigten uns auf die Trias Transport, Speicherung, Anerkennung – wo wären dann die Unterschiede zu dieser modernen Form des Geldes? Die Wirtschaftswissenschaft differenziert hier, so fasst David Graeber zusammen, zwischen drei Funktionen des Geldes: Tauschmittel, Rechnungseinheit, Wertaufbewahrungsmittel (Graeber 2012 [2011], 28). Wie funktioniert also das, was zu unseren sozialen Medien geworden ist und immer wieder aufs Neue zu unseren sozialen Medien wird? In welchen Verhältnissen stehen Facebooks, Twitters und instagrams soziale Medien zu ihren historischen Vorläufern? Wie entfalten sie welche Formen der Sozialität und inwiefern ist Sozialität stets auch ein Effekt dieser Medien? Wir wissen es nicht.

Anmerkungen

[1] Über diese Praxisgemeinschaften, ihre Praktiken, Ästhetiken und deren Entwicklung über einen Zeitraum von fünf Jahren habe ich meine im März 2016 eingereichte Dissertation Was war Twitter? Eine Medien-Ethnographie geschrieben.

[2] Ich möchte hier nicht zu viel von meinen Dissertations-Ergebnissen vorweg nehmen, nur so viel: Die Praktiken sind über die Zeit einer beträchtlichen Transformation unterworfen. In Zeiten des sozialen Wandels sind sie sehr stark von rationaler Reziprozität, strategischem Kalkül und all dem geleitet, was dem semantischen Feld der Verdinglichung zugehörig ist. Später dann ziehen sich diese Praktiken mehr und mehr zurück; sie werden in größerem Maße kommunitaristisch.

Literatur

Barnes, John A. 1980. „Kinship Studies: Some Impressions on the Current State of Play.“ In: Man, 15, 2, 293–303.

Bijker, Wiebe/Hughes, Thomas/Pinch, Trevor (Hrsg., 2012 [1987]): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA/London.

Bilton, Nick (2013): Twitter. Eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat. Übers. v. Ulrike Bischoff und Andreas Simon dos Santos. Frankfurt a. M.

Couldry, Nick / van Dijck, José (2015): „Researching Social Media as if the Social Mattered“. In: Social Media + Society, 1, 2, 1–7.

Dalton, George (1965): „Primitive Money“. In: American Anthropologist, 67, 1, 44-65, online verfügbar unter: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1965.67.1.02a00040/pdf [22. Mai 2016].

Heider, Fritz (2005 [1927]): Ding und Medium. Berlin.

Gerlitz, Carolin/Herma, Leonie/Kyrimi, Giannouli (2015): „The disambiguation of social buttons“.http://www.pop-zeitschrift.de/2015/11/16/social-media-november/ [22. Mai 2016].

Graeber, David (2012 [2011]): Schulden. Die ersten 5000 Jahre. Stuttgart.

Han, Byung-Chul (2012): Transparenzgesellschaft. Berlin.

Honneth, Axel (2015 [2005]): Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Berlin/Frankfurt a.M.

Houellebecq, Michel (2015 [1994]): Die Ausweitung der Kampfzone. Berlin.

Illouz, Eva (2015 [2005]): Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Berlin/Frankfurt a.M.

Lukács, Georg (1968 [1923]): „Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats“. In: ders.: Geschichte und Klassenbewußtsein. Werke, Bd. 2. Neuwied/Berlin, 257-397.

Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.

Malinowski, Bronisław (2007 [1922]): Argonauten des westlichen Pazifiks. Ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea. Übers. v. Heinrich Ludwig Herdt. Frankfurt a. M.

Mauss, Marcel (1990 [1925]): Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Übers. v. Eva Moldenhauer. Frankfurt a. M.

Ortner, Sherry B. (1984): „Theory in Anthropology since the Sixties“. In: Comparative Studies in Society and History, 26, 1, 126-166.

Paßmann, Johannes/Gerlitz, Carolin (2016 [2014]): „‚Good‘ platform-political reasons for ‚bad‘ platform-data“. http://www.pop-zeitschrift.de/2016/01/04/good-platform-political-reasons-for-bad-platform-datavon-johannes-passmann-und-carolin-gerlitz4-1-2016/ [22. Mai 2016], leicht überarbeitete Fassung eines Aufsatzes aus: Mediale Kontrolle unter Beobachtung 3.1/2014.

Paßmann, Johannes (2015): „Bewertungssysteme. Medienpraktiken im Umgang mit Fremden“. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 177, 1, 141-166.

von Rönne, Ronja (2016): Wir kommen. Berlin.

Schüttpelz, Erhard/Gießmann, Sebastian (2015): „Medien der Kooperation. Überlegungen zum Forschungsstand“. In: AG Medien der Kooperation (Hrsg.): Navigationen, 15, 1, 7–54.

Sewell, William H. Jr. (2005 [2001]): Logics of History. Social Theory and Social Transformation. Chicago.

Simmel, Georg (2011 [1900]): Philosophie des Geldes. Bd. 6 d. Gesamtausg. Hg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Köhnke. Frankfurt a. M.